Un rockeur qui pense, c’est souvent mal entendu, et un Français qui tente de faire bouger les lignes, c’est toujours pathétique. Alors s’il a le malheur d’être rockeur ET français, merci de rajouter quarante ans pour l’accession à la postérité. C’est dans ce contexte qu’a grandi le jeune Richard Pinhas, pris entre le marteau et l’enclume, le marxisme et le rock’n’roll, la France et le reste du monde. Par excès de zèle, la logique voudrait qu’on tresse des louanges pour ce musicien d’avant-garde adepte de philosophie, mais face à la concurrence anglo-saxonne de l’époque, ce serait exagéré tant la carrière solo du bonhomme est un vortex à la frontière de l’ennui. Et certains de ses disques dignes du meilleur drone pour prof’ de math’ en ZEP. Alors écrire de Pinhas qu’il est le Robert Fripp français…. Le fan-club français des Stones me rigolerait certainement au nez, je vois d’ici les lettres pétries d’insultes mal orthographiées. Passons.

Un rockeur qui pense, c’est souvent mal entendu, et un Français qui tente de faire bouger les lignes, c’est toujours pathétique. Alors s’il a le malheur d’être rockeur ET français, merci de rajouter quarante ans pour l’accession à la postérité. C’est dans ce contexte qu’a grandi le jeune Richard Pinhas, pris entre le marteau et l’enclume, le marxisme et le rock’n’roll, la France et le reste du monde. Par excès de zèle, la logique voudrait qu’on tresse des louanges pour ce musicien d’avant-garde adepte de philosophie, mais face à la concurrence anglo-saxonne de l’époque, ce serait exagéré tant la carrière solo du bonhomme est un vortex à la frontière de l’ennui. Et certains de ses disques dignes du meilleur drone pour prof’ de math’ en ZEP. Alors écrire de Pinhas qu’il est le Robert Fripp français…. Le fan-club français des Stones me rigolerait certainement au nez, je vois d’ici les lettres pétries d’insultes mal orthographiées. Passons.

Back en arrière. A l’aube des seventies, alors que Brian Eno et Robert Fripp débutent leurs tripatouillages électroniques et que le krautrock germanique échafaude diverses stratégies pour triturer l’espace et le temps musical, Pinhas s’initie tant bien que mal – comme Christophe – à comprendre la notice des nouveaux engins. Avant cela, le jeune Richard a fondé – comme tant d’autres Français – un premier groupe nommé Blues Convention, traîné ses guêtres d’adorateur de Cream au Golf Drouot, pratiqué le rock blues et rugueux, certainement cru aussi que les guitares finiraient par prendre le pouvoir. Avant de brusquement renoncer aux idéaux – le marxisme, le rock’n’roll – pour fonder Heldon en 73. Premier groupe progressif d’envergure en France à faire vibrer la pulsion animale enfouie sous le corps des machines, c’est une première au pays du vin qui tache. De 1974 à 1979, sept albums sortiront sous le nom d’Heldon – un nom trouvé en hommage à l’auteur de science-fiction Norman Spinrad – avant que Pinhas ne décide encore une fois d’emprunter d’autres sentiers toujours synthétiques. Au crépuscule des seventies, le philo’rockeur [1] a déjà forgé sa carrière, fondé un label indépendant (Disjuncta Records), enregistré l’un des pygmalions de la scène intellectuelle (Gilles Deleuze) et côtoyé toutes ses idoles. Ca aurait dû suffire à graver son nom sur les tablettes du Hall of Fame, mais ici les poupées de cire échouent toutes au musée Grévin. Les problèmes de traduction, en rock comme en linguistique, sont monnaie courante.

Aujourd’hui, les disques de Pinhas – et d’Heldon – se vendent plutôt bien sur Ebay, et la rumeur parle d’une tournée prochaine avec Etienne Jaumet. Pinhas, lui, a trouvé refuge près de Montparnasse – comme Christophe – dans un appartement où claviers et livres se disputent chaque mètre carré. A presque soixante ans, il a le propos décousu et trois idées à la seconde, une mémoire extrêmement précise sur des détails dispensables et le souvenir sélectif sur les choses qui fâchent, comme sa collaboration avec Maurice Dantec dans l’éphémère groupe protopunk nommé Schizotrope. L’interview doit être filmée, alors Richard se prête gaiement au jeu du test micro, décidant même d’improviser un abécédaire très deleuzien : « A comme Animal, B comme Baise, C comme Connard, F comme Fuck, c’est quoi la lettre d’après ? J comme Joke, L comme Love… ». Etonnamment, il oublie la lettre importante. T comme Temps, soit l’étirement des mesures, un exercice que Pinhas connaît pourtant bien depuis ses débuts ; il en a même fait l’un de ses principes rigoureux, comme s’il fallait le tordre à tout prix pour continuer de faire avancer la musique. Différence et répétition aurait dit Deleuze, Pinhas philosophe simplement ses gammes. Simple voyageur d’un monde qu’il ne comprend plus, vieux compagnon de cockpit de Pascal Comelade sur les disques Fluences et Oblique Sessions II, Pinhas aime à se perdre.

Richard a l’air un peu hébété quand nous débarquons chez lui à l’automne 2011, avec l’envie de démêler les fils d’une carrière trouble comme un long spliff. Décalage horaire ou incrédulité, Richard Pinhas a ce jour-là la gueule en vrac et les doigts pas vraiment en face des touches.

Bonjour Richard, c’est marrant parce que je parlais récemment de vous avec Larry Debay, personnage trop peu connu de l’histoire du rock français, qui était notamment à Amougies et qui…

Ah oui mais Amougies, moi j’y étais pas hein, par contre j’étais à l’île de Wight.

Oui je sais, Debay c’est aussi quelqu’un qui a connu le mouvement punk, qui a bossé avec Zermati, Skydog et je voulais savoir si…

Ouais ouais, d’ailleurs moi j’avais produit Metal Urbain et euh, merde… (il cherche) Asphalt Jungle. Tu te rends compte ? Moi en costard, producteur punk ! Tu te rends compte, les mecs du studio refusaient que – moi je m’étais dit « bon ils veulent faire du punk, ils vont voir ! » – qu’on enregistre la batterie avec seulement deux micros au lieu des 25 habituels, du moins ils refusaient qu’on mentionne le nom du studio. Ca te donne une idée de l’étroitesse d’esprit de ce qui se passe ici [en France, NDR].

Bon mais alors du coup ma question c’était…

Mais tu vois, même le groupe Ose – bon musicalement passons, c’était pas terrible – j’en garde un très bon souvenir, parce que la maison Barclay avait envoyé un premier chèque de 30.000 francs de l’époque – c’était énorme – et en septembre de la même année la comptabilité a merdé et nous en a envoyé un deuxième du même montant. Mon avocat m’a conseillé de le garder, ce que j’ai fait sans le moindre scrupule, qu’ils crèvent !

(Dépité) Bon mais avant de revenir à ma question initiale, comment as-tu rencontré Klaus Blasquiz (premier chanteur de Magma en 69), avec qui tu as formé Blues Convention ?

On a commencé à jouer ensemble très jeunes, certainement pas au lycée, en tout cas bien avant la période Magma. C’était une ambiance très blues anglais, moi j’ai été à l’école Clapton, Beck, Hendrix… De là est parti le groupe Blues Convention, on a tracé la route, joué au Golf Drouot, c’était une période d’effervescence musicale avec seulement 300 groupes dans tout le pays, soit dix fois moins qu’aujourd’hui. Mais pour revenir à l’esprit des 60’s, il n’y avait rien de subversif à fonder un groupe de rock, moi je sortais à peine de mon cursus universitaire, donc, bon… tu vois quoi.

Et j’en arrive maintenant à la question que je voulais poser. Larry Debay m’a parlé d’une rumeur qui court à ton sujet. Tu serais l’un des héritiers de la famille Levi Strauss – les jeans, pas le philosophe – ce qui t’aurait rapidement permis de sortir des circuits classiques pour acquérir dès le début des 70’s moult synthétiseurs ainsi qu’un home-studio, ce qui était – je le rappelle – le comble du luxe pour l’époque.

Et j’en arrive maintenant à la question que je voulais poser. Larry Debay m’a parlé d’une rumeur qui court à ton sujet. Tu serais l’un des héritiers de la famille Levi Strauss – les jeans, pas le philosophe – ce qui t’aurait rapidement permis de sortir des circuits classiques pour acquérir dès le début des 70’s moult synthétiseurs ainsi qu’un home-studio, ce qui était – je le rappelle – le comble du luxe pour l’époque.

Ah mais pas du tout ! (Il éclate de rire) Il faut savoir que pour tout héritage, j’ai eu un stylo plaqué or et les tablettes de mon grand-père… Mais c’est une histoire qu’on m’a déjà servie 100 fois dans les seventies, une vieille rumeur sans fondement certainement née de la jalousie des mecs. Mais j’aurais bien aimé, remarque… Par exemple le gros Moog de McCartney, assez cher, je l’ai eu en échange du label d’autoproduction (Disjuncta Records) que j’avais fondé avec Alain Renaud (guitariste du groupe progressif Triangle, puis musicien solo sur trois disques). On bossait alors tous les deux, et il s’est trouvé que le premier disque s’est vendu à 20.000 exemplaires, ce qui devenait ingérable, pour nous.

Même si la rumeur de l’héritage Levi’s est infondée, reste tout de même cette réputation de musicien dans la marge. Lorsque tu montes le groupe Heldon, c’est à peine le début du home-studio, et le concept d’autoproduction n’existe même pas, en 1974.

Heldon, on a enregistré les quatre premiers albums avec deux Revox. Evidemment qu’on emmerdait le monde, on se foutait des systèmes en vigueur. Mais il faut dire qu’avant même de fonder Heldon, j’avais rencontré les patrons de E.G. Records (le label qui signera King Crimson sur In the court of the Crimson King) qui voulaient me signer, mais ça ne s’est finalement pas fait. Bien m’en a pris, car en fait ils ont ruiné Fripp et placé tous les bénéfices dans la bourse. Pour revenir à l’histoire du label Disjuncta, je dois quand même ajouter que même en tant qu’indépendant, on a quand même été largement soutenu par Jean-François Bizot[2], France Inter, un fort soutien médiatique, non négligeable.

La carrière d’Heldon s’arrête en 1979 avec le bien nommé Stand By, mais jusqu’à ce chant du cygne, quel est l’accueil du public pour le groupe ?

L’accueil critique est énorme, les ventes varient selon les disques. Mais pour te donner un exemple, Iceland – qui est un de mes albums solos de la même époque – n’a pratiquement rien vendu, et paradoxalement c’est un de ceux qui a ramené le plus d’argent. A chaque fois qu’il y avait un accident, une illustration d’événement type éruption de volcan ou que sais-je encore, ils prenaient cet album.

On parlait tout à l’heure de Robert Fripp ; est-il l’influence majeure de ton travail avec Heldon, puis en tant que musicien solo ?

Non, non, non. La grande influence, c’est Hendrix, le type au dessus de tout. D’ailleurs, je ne me suis jamais lavé la main droite.

Pardon ?

Il m’a serré la main, à l’Olympia. L’organisateur savait que j’avais le même jeu de cordes, forcément moi j’étais fan, j’avais 14 ans. Le type m’appelle : « Richard, Hendrix aimerait avoir des cordes anglaises – moi j’en avais un stock, tu penses – est-ce que tu pourrais venir à l’Olympia, je te présenterai Hendrix ». Moi j’arrive dans la loge pour lui donner ses cordes, lui me répond « Oh, groovy man ». Voilà comment je lui ai serré la main.

Et ta rencontre avec les synthés, ça remonte à quand ?

En 1970. En écoutant Herbie Hancock sur un disque de Miles Davis. Et là, impossible de retrouver le synthé, fallait bouger à Londres pour les commander, toute une histoire. J’ai du revendre tous mes appareils photo pour m’en payer un, comme quoi y’a pas besoin d’avoir un héritage de Levis-Strauss pour commencer à faire de la musique, ah ah ! Mais pour en revenir aux influences, quand j’ai commencé les synthés je ne connaissais pas du tout les groupes allemands, c’est Bizot qui m’a fait découvrir ça tardivement, vers 74. L’année précédente, j’avais vu King Crimson plusieurs fois ; à chaque concert Fripp passait ses bandes enregistrées avec Eno avant le début des concerts. J’ai l’impression que c’est ça, l’influence majeure de mon travail. Après, bien évidemment, on peut citer Steve Reich, Philipp Glass… Tu sais ce qu’il m’a dit un jour, Glass ? « Ma fille écoute vachement tes disques ». Cool, même si je ne sais pas si c’est vrai.

Un seul regret : ne pas avoir composé la musique de Blade Runner,

Même avec cette discographie pharaonique, ton existence depuis 40 ans, comment expliques-tu ce désintérêt en France, du moins la méconnaissance du public ?

La France, on s’en fout, non ? Moi j’ai Wolf Eyes qui m’invite aux Etats-Unis, Merzbow qui m’invite au Japon… J’ai besoin de quoi de plus, franchement ? Même à son plus haut niveau, la France n’a jamais représenté que 7% des ventes de disque mondiales, et aujourd’hui certainement moitié moins. Mais depuis les 70’s jusqu’à maintenant, tu vas dans n’importe quel pays à l’étranger, on te parle d’abord de Magma puis de Heldon. Bon, maintenant y a Daft Punk. Moi je suis un fan de Daft Punk, on fait du ski ensemble.

Aucune aigreur, donc, vis à vis de votre pays natal.

Non, jamais. Un seul regret : ne pas avoir composé la musique de Blade Runner, mais bon Vangelis l’a fait et il l’a bien faite. Et puis faut dire qu’entre 1980 et 1990, la création musicale semble s’être arrêtée. Je veux dire, il y a Mickael Jackson et ses pointures, mais j’ai l’impression que même des types comme Eno ou Krafterwk s’arrêtent, il n’y a pas de production. Or à un moment, tout repart grâce à Nirvana, les groupes repartent à l’assaut, y compris moi, puisque c’est à cette époque que je reçois des offres américaines au début des 90’s, je travaille avec John Livengood (ex-Red Noise et Spacecraft) qui m’apprend les techniques digitales.

Remontons le temps. Entre 1970 et 1974, tu fais littéralement ton apprentissage, tu passes ta thèse de philosophie et fais une rencontre marquante : Gilles Deleuze.

Deleuze et Fripp, ce sont effectivement les deux rencontres fortes de mon existence. Gilles, il marchait par élection, c’est à dire qu’il avait des amis, très peu… (Petit monologue intérieur sur le sens de la vie, suivi d’un un texto à une inconnue et le retard de livraison d’un « coursier » qui agace l’interviewé)

Et vous enregistrez donc ensemble ce 45t nommé Le Voyageur, où Deleuze récite des textes de Nietzsche.

Oui, il y a eu un seul morceau enregistré. Avec Deleuze, que je connaissais à l’époque assez mal, on s’est retrouvé un jour en studio sans vraiment savoir ce qu’on allait faire. A un moment, j’ai donné le texte mal découpé à Gilles et je lui ai proposé de le déclamer lui-même. Il a accepté de se prêter au jeu… On a dû en distribuer 3000 à l’époque, dans la foulée on a fait un 45t de soutien à la Fraction de l’Armée Rouge, pas parce qu’on était en accord avec leurs idées mais à cause de toutes ces histoires de tortures et d’assassinats en Allemagne. Mais moi j’ai jamais été léniniste, clair et net.

Une autre rumeur parle de séances hallucinogènes organisées par Gilles Deleuze, vrai ou faux ?

Un whisky, à la rigueur… mais Deleuze n’était pas adepte des drogues, on n’a jamais rien pris ensemble.

Peut-on te définir comme un musicien aux théories radicales ?

Oui, ça ne me dérange pas. Si tu me demandes quelle est ma radicalité, c’est tout simplement changer la vie. Et ce que j’essaye de faire en musique, c’est basé sur la différence répétition/temps/durée, c’est très proche de la philosophie, qu’on le veuille ou pas. C’est ce que Deleuze appelait le plan de composition sonore. Avec Gilles, on a beaucoup travaillé ensemble, musicalement du moins. Et si tu me demandes si aujourd’hui je suis engagé, bien évidemment que oui, mais place aux jeunes, c’est à eux de trouver les solutions pour changer le monde d’aujourd’hui.

D’où te vient cette envie de radicalité ? On peut ici citer l’album « Electronic Guerilla » d’Heldon, en référence directe à Burroughs, où l’on retrouve le titre Ouais Marchais mieux qu’en 68 (avec Deleuze au talk-over, sous-titré Le voyageur) ou un titre en hommage à un révolutionnaire assassiné en Espagne…

« Electronic Guerilla », c’est enregistré en 1973, exactement en même temps que le premier album de Fripp et Eno, c’est dans l’air du temps. Ma radicalité, elle est arrivée quelques années plus tôt, en réaction à la guerre du Vietnam. Même avant ça, à l’époque tu pouvais devenir marxiste du jour au lendemain, et puis il se trouve que j’ai rencontré Jean-François Lyotard à 17 ans. Mais l’extrémisme anar’, toutes ces conneries, à 20 ans c’était fini.

Dans la période 67-72, le situationnisme français semble à la pointe des revendications, revendiquant même parfois la gratuité des concerts, comme au festival de l’île de Wight où l’on sait qu’ils furent les plus grands fauteurs de trouble. Etais-tu attaché au sens de leur combat ?

C’est effectivement important. J’ai découvert le mouvement sur son déclin, je me souviens avoir donné ma démission aux Trotskystes radicaux chez qui j’étais pour rejoindre les Mao Spontex à Nanterre, au moment-même où ils se dissolvaient… drôle. A ce moment-là, tu perds tes illusions, y a eu une « guerre », on l’a perdue, et en même temps c’est grâce à des gens comme Deleuze, Foucault, qu’on ne sombre pas dans la lutte armée, comme ce fut le cas en Italie ou en Allemagne. A l’époque, c’était normal d’être gauchiste, de la même façon que – je vais loin là – pendant la montée du nazisme, un môme qui n’aurait pas été engagé dans la jeunesse nationale socialiste, c’aurait été étrange. On en a beaucoup discuté avec… no comment.

Quelle est ta relation au temps et à l’espace, en tant que musicien ?

La relation à l’espace, aucune. Le temps, lui, est suspendu. C’est la recherche du temps perdu, finalement.

Pascal Comelade dit sensiblement la même chose, ce qui au regard de vos collaborations n’est pas surprenant.

C’est un ami, un vrai. On a débuté la collaboration sur son premier disque, Fluences, où j’avais dû poser une partie de guitare, sans vraiment m’en souvenir. C’est même lui qui a organisé mon premier concert à Montpellier, en 76-77.

Sur la liste des collaborations, on trouve forcément le nom de Maurice Dantec, avec qui tu fondes le groupe Schizotrope. Comment se fait la rencontre ?

Très simple. Un jour je lis les Racines du mal – je vais essayer d’en parler positivement – je trouve ça génial et j’appelle Norman Spinrad pour lui demander s’il connaît Dantec. Il me trouve son numéro, j’appelle donc Dantec et lui dis : « Salut, je m’appelle Richard Pinhas », à l’autre bout du fil il y a un silence, il me connaissait et tombe à la renverse, il était fan je crois, comme moi j’étais fan de ses livres. Au départ, on avait décidé de réaliser un disque, que Norman et Maurice pensaient devoir s’appeler Heldon, mais bref on a commencé à monter une petite machine de guerre qui pouvait se transporter. C’est ainsi qu’on a commencé à tourner aux Etats-Unis en 1999, avec un premier disque publié chez Sub Rosa. Et puis on a enregistré deux disques supplémentaires, jusqu’en 2002. A partir de là, il y a dissension politico-tout ce que tu veux, mais je préfère ne pas en parler parce que… je préfère garder les bons souvenirs.

Outre tes collaborations musicales avec Maurice Dantec, on sait moins que tu as également travaillé sur le disque de Houellebecq, « Présence Humaine« .

Oui, c’était pour un morceau, Tricatel m’avait invité, je suis venu. Mais qu’on soit clair, Houellebecq je l’ai bien connu à un moment, quand on traînait ensemble avec Dantec – et là-dessus no comment – mais autant l’homme c’est quelque chose, autant l’auteur est autre chose. Les livres de Houellebecq, face à la médiocrité française, ne sont pas mauvais. Disons que c’est un borgne au milieu des aveugles.

Et on en arrive donc au présent, puisque tu sors « Metal Crystal », nouvel album d’une très longue carrière. La question est banale, mais tant pis : quelle est l’histoire de l’album ?

Deux ans de boulot mon vieux ! En sortant des studios, j’étais persuadé que c’était de la merde, et puis non. Le disque a été commencé au Japon avec Merzbow et ça s’est fini en gravure à Minneapolis, en passant par Paris et le Michigan. Musicalement, comme j’étais déprimé, je voulais absolument en finir avec ici [Paris, NDR] car j’ai vécu la mort de mon frère en 17 jours, et une copine a tenté de se suicider et a failli réussir. C’est un double album, 130 minutes de musique pas facile, moi j’étais très déprimé. Au final, c’est surprenant. Et je repars en studio en novembre.

Pour rebondir, une question extra-musicale pour parler d’idéologie : as-tu lu ce texte du comité invisible nommé L’insurrection qui vient ?

Evidemment, je ne suis pas un illettré. Mais Eric Hazan est un mec très bien, et je me sens très proche du collectif Tiqqun, sans les connaître j’apprécie leur démarche. Comme il y a très peu de choses à disposition, très peu de types qui avancent avec des idées nouvelles, la moindre éruption de pensée m’intéresse. (…) Mais l’illusion d’une révolution ouvrière, c’est derrière, la révolution ne viendra jamais par les pauvres. Et je crois que le système va s’écrouler tout seul, il est en train d’ailleurs. Y avait quoi pour le faire s’écrouler ? Le système informatique, le clash bancaire… Le seul conseil que je puisse donner aux jeunes générations, c’est : « tirez-vous, délaissez les villes pour la campagne et planquez-vous ». Les vingt prochaines années vont être très difficiles…

Et c’est ainsi que se termina l’entretien, dans la digression et le chaos, le fantasme d’une fin de monde vécue avec un 22 long rifle pour protéger d’innocents synthétiseurs. Pas si éloigné, finalement, des angoisses sublimées de Maurice Dantec… Plus tard, j’apprendrai que l’enregistrement vidéo n’a pas marché, que la bande est inexploitable et que mon interview sera écrite ou ne sera pas. Ultime pied de nez à l’histoire, Pinhas passera encore une fois à travers les mailles du filet, son visage d’éternel adolescent gravé dans l’inconscient collectif. Restent quelques morceaux qui n’ont pas pris une ride ; le temps est décidément une notion bien relative.

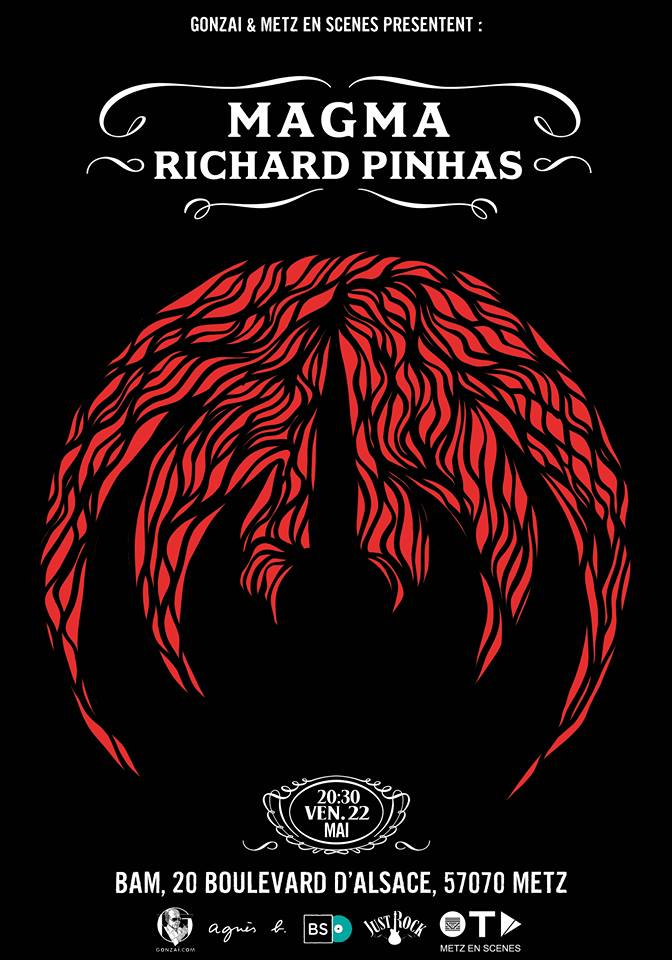

Richard Pinhas en concert avec Magma le 22 mai à la BAM.

Plus d’infos

[1] Il a présenté sa thèse de philo consacrée au rapport entre schizoanalyse et science-fiction sous la direction de Jean-François Lyotard.

[2] C’est d’ailleurs grâce à Actuel que Pinhas rencontrera Philippe K. Dick. Jeune pigiste du journal de Bizot, Pinhas part à Los Angeles en 1973 pour une interview de Norman Spinrad, qui fera finalement l’entremise entre le jeune musicien et le père spirituel de Maurice Dantec. Boucle bouclée…

11 commentaires

excellent, il a toujours l’air bien dedans le coco

excellent, il a toujours l’air bien dedans le coco

le voyageur c’est un peu le post rock mes couilles, 30 ans en avance avec du fond et en moins chiant

Incroyable, a former star is re-born.

Richard Pinhas est le petit fils de Nathan Frenkel l importateur exclusif des jeans levis strauss pour la france,une VRAI FORTUNE dans son époque.Il est d une famille tres riche de l époque et a bien a voir avec le Jean Levis strass ! Pourqoui ne pas assumer qu il est ne avec une ménagère en vermeille dans la gueule

et donc a vécu dans l opulence ! c est un faux rebelle de pacotille !!!!

En fait je suis assez » maladroit » avec l informatique mais je ne tenais pas a laisser passer les infos sans rectifier Richard.

J ai eu BEAUCOUP DE RESPECT pour Mr nathan Frenkel ( avec qui j ai le privilege de travailler ) qui fut un grand Mr du textile français ,mais qui a eu la malchance d avoir un fils et une fille ( Edith la mère de Richard ) qui ont été……pour le dire » poliment » plutôt…. léger,dépensier,mauvais en Affaires,voir tres incompétent,etc..etc…ne tirons pas sur l ambulance !

Richard est bien le petit fils de Nathan,et a BENEFICIE toute son enfance et sa jeunesse ( d ou le pourquoi du super matos …..) de l argent ( beaucoup ,Nathan avait une Bentley avec chauffeur …… qui m impressionnait moi le petit gars de banlieue ) de cette fortune . Nier cela revient a nier sa famille,ce que n aurait que moyennement apprécie son Grand Pere !

Richard a TOUT EU ,mais peut etre qu il lui a manque l essentiel,c est a lui de le dire,pas a moi.Pourquoi nier cela,pour se prétendre » paume » comme nous l étions quasi tous a l époque ,et se construire une » légende » ? L internet a cela d incroyable,qu il permet a l incroyable de survenir.

En fait j ‘ habite la Patagonie Argentine depuis tres longtemps,et j aime lire la philo,et j ai été quelques années avant richard ,….étudiant en philo ,et j ai également eu comme Prof J Deleuze. C est en faisant quelques recherches sur le net,que le nom de Pinhas m est bien sur apparu. Pur savoir ce qu il devenait,j ai regarde et lu votre article qui m a intéresse .

Voila comment je n ai pas voulu laisser de cote » le déni de Richard « que je vous ait envoye ce mail et j ai essaye de le mettre sur votre blog,mais apparemment ca n a pas marche.

Si vous pouvez le mettre intégralement ainsi que ce mail ,cela fera avancer le » débat « . je vous en donne l autorisation bien sur .

Tres Cordialement Guy Olivier .

Bonjour je souhaite » rectifier » les propos de Richard Pinhas dans son interview.

Oui il est le petit fils de Nathan Frenkel,importateur exclusif pour la France des Jeans Levis ‘ straus.

Son grand père a été un des hommes les plus important du monde textile dans les années 70 en France et des plus riches.Ca a été un tres grand industriel de la mode en France .

Richard a su en profiter comme toute sa famille en vivant dans un milieu TRES privilégies,hors de toutes contraintes, dans un véritable luxe.

Richard fait semblant d oublier ses origines( grande bourgeoisie parisienne ) pour se créer son mythe de » rebelle « d iconoclaste ,d indépendant.et il MENT DES LE DEBUT L INTERVIEW pour façonner son image !

Oui il n a recu en héritage que peu de la fortune de nathan Frenkel celle ci ayant été dispense apar son Oncle Harry Frenkel et sa propre mère marie a Pinhas qui lui aussi a su profiter de la fortune de nathan Frenkel.

Ils sont TOUS ,de son oncle a sa mère mais également Richard ,pille la Fortune et a sa mort elle avait quasi diparu,du moins officiellement ….

Reste que richard Pinhas est bien un GRAND BOURGEOIS,qui n arien du rebelle qu il essaye de nous faire croire,c est s part de mythe….

Petite rectification du » detail » qui fait la différence non ?

Très Cordialement Guy Olivier.

PS – j ai connu Richard a cette époque et également Mr Nathan Frenkel pour qui j ai eu la plus grande Admiration !

Guy Olivier

Avec beaucoup de retard je viens de lire cet entretien avec Richard Pinhas. J’ai eu le plaisir de travailler pendant 10 ans aux établissements Frenkel qui fut crée par Nathan grand-père de Richard, associé avec son frère Armand et aussi les frères Maurice et Joseph Jablanski. Le Guy Olivier qui donne son avis non musical sur Richard est si ma mémoire ne fut pas désagrégée par 3 infarctus, 3 AVC et un quintuple pontage l’un des représentants de cette société ou alors c’est un homonyme, mais si c’est bien lui je rappelle ceci. Son boulot était de visiter les grands magasins et le plus amusant est que j’ai été bien souvent à sa place pour les prises de commandes mais que je n’ai jamais touché quoique se soit pour se taf. J’étais rentré manutentionnaire et j’ai terminé adjoint à la dir com de cette boite. Cette anecdote ayant été dite, j’ai aussi côtoyé Richards au Golf vu que j’étais bassiste de « Chris Engine » et de « Quasimodo » et que « Blues Convention » comme nous, jouait du blues. Richard dont j’ai souvent fait des photocopies à la demande de son grand-père pour des cours auquel il n’assistait pas et que lui a refilé un pote a toujours été correcte en me remerciant. Nous avions souvent parlé matos et zic. Son frère Alain m’a à chaque fois apporté pour me remercier les 45t ou albums de Shizo et d’Heldon (prêté et jamais rendu à un de mes amis emprunteur). Le rebelle Richard qui venait avec des potes pour acheter des Jeans ou des duffel coat, c’est moi qui m’occupait toujours de ses potes, devait fumer le pétard comme presque tous les mômes de cette génération mais Richard a toujours été correct et aimable. Certes Harry son oncle ne fut pas un bon gestionnaire comme son papa. Harry est mort d’un cancer douloureux mais c’était un homme sympathique, agréable, drôle et charmeur auprès des dames. Tous les représentants y compris Guy Olivier ont bénéficié de ses largesses et le whisky coulait à flot le lundi lors des réunions des patrons avec les représentants et ensuite ils jouaient tous au cartes alors pourquoi cracher dans la soupe après tant d’années ou tout le personnel de cet établissement était très bien payé et pour lequel les patrons étaient très bienveillants. Si la société américaine n’avait pas voulu récupérer le contrat de licence vers le début des années 80 les Etablissements Frenkel auraient continué de vendre des Levi’s.Jl’ai monté ma collection de LP grâce aux cadeaux fait par le staff et la direction lors de Noël alors que je n’étais encore que simple aide-vendeur. Ils connaissaient ma passion musical et quand je regarde mes pressage américains de « Quicksilver Messengers Service », à 65 ans mes yeux s’illuminent encore et je ne parle pas de mes esgourdes. Ceci étant dit je ne vois pourquoi un mec qui n’a pas fait grand chose dans la zic vient raconter une partie de sa vie et faire une critique qui n’a pas sa place ici, sur la famille d’un guitariste/Clavier qu’il n’ a pas côtoyé. Au fait, Guy Olivier, si c’est bien le petit représentant que j’ai côtoyé, t’as toujours ton bouclard à Barentin?