Le 30 mars prochain, pendant qu’Éric Clapton et Céline Dion souffleront péniblement leurs trop nombreuses bougies, il se trouvera quelques zigues pour fêter le vingtième anniversaire d’un disque qui, s’il n’a pas fait descendre deux millions de personnes sur les Champs-Élysées, a posé une pierre dans le jardin de pas mal d’auditeurs. Le soir venu, volets clos et loquets tirés, ces excentriques dédaigneront les appels des amis, bouderont les sirènes pourtant prometteuses d’une soirée printanière aux prémices du week-end. S’isolant un instant du monde, tous artefacts reliés à la cybersphère éteints, ils dirigeront plutôt leur regard vers leurs rangées de disques, témoins alignés d’une civilisation aussi bruyante qu’industrielle. D’entre ses congénères ils extrairont l’album convoité, le poseront sur la platine. Pendant que les premières notes de The Fear résonneront dans les enceintes, ils jetteront un coup d’œil à la pochette – la peinture d’une femme blonde, nue et plus glacée que le papier, reposant sur un pouf écarlate – en se disant que, comme quoi, Peter Saville, ce n’était pas que Factory Records. Puis, ils décapsuleront une bière sans doute, se caleront dans un fauteuil et apprécieront l’arôme corsé de la musique qui les enveloppe peu à peu, répétant à eux-mêmes ces trois mots d’un air entendu : « This is hardcore ».

Ce programme-là, je le connais : ce sera, à peu de choses près, le mien. Le meilleur album d’un groupe qu’on place dans son panthéon mérite bien quelques égards. À vrai dire, il s’écoule rarement une semaine sans qu’un morceau de Pulp ne tombe au creux de mes oreilles. Ça peut être aussi bien du Pulp naïf (My Lighthouse) que du Pulp acide (Common People), du Pulp house (This house is condamned) ou du Pulp folk (In Many Ways), du Pulp tubesque (Disco 2000) ou confidentiel (Little Girl (With Blue Eyes), grand texte). Qu’il soit guilleret (Mile End), écorché (The Never-Ending Story), soupirant (My Legendary Girlfriend), revanchard (Razzmatazz), planant (Weeds II) ou catchy (Babies), l’un d’entre eux parvient toujours à se frayer un chemin dans la playlist. Du Pulp partout, tout le temps et à toutes les sauces – et j’en ai laissé plein en cuisine. Vous l’aurez compris : ceci est un article de gros fan pas du tout objectif.

Marre d’être en bas, marre d’être en haut

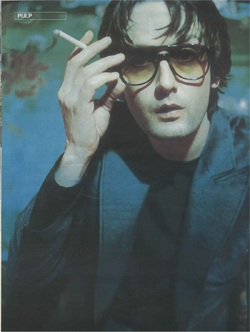

Allez savoir comment l’alchimie a pu fonctionner. Durant toutes les années 80, Pulp a eu l’air de loqueteux dépenaillés cotés à un million contre un par les bookmakers, sans plus de chances de gratter une place dorée dans l’histoire de la pop que n’en avaient eu The Fibonaccis ou The Cleaners From Venus. À l’époque, Pulp aurait pu servir de contre-modèle parfait à l’esthétique MTV naissante : des musiciens avec le charisme d’une porte de placard, qui vont et viennent à un rythme soutenu (sept bassistes se sont succédé avant l’arrivée de Steve Mackey en 88 !), une claviériste qui souffre d’arthrite précoce, des chansons sur « le pouvoir, la claustrophobie, la suffocation et les mains jointes » qui louvoient entre du Joy Division joué avec deux mains gauches et des Smiths de seconde zone, le tout sous le signe du V – celui du Velvet. Et à la tête du groupe, un loser bigleux et dégingandé, moitié dadais moitié dandy, venu d’une vieille ville industrielle du nord de l’Angleterre. Avec tout ça, c’est sûr que par rapport à d’autres groupes des 80s, Pulp souffre d’un déficit d’image évident. Personne pour leur suggérer d’aller blinder Wembley, pas l’ombre d’une groupie à la culotte humidifiée sur leur passage, aucun hurluberlu pour créer des figurines reproduisant la silhouette de grand chat maigre de Jarvis. Miser sur un tel groupe est alors aussi audacieux que de parier sur un Inuit paralytique pour gagner le Tour de France.

Sauf qu’à l’orée des années 90, single après single, Pulp grignote des parts du gâteau. My Legendary Girlfriend, O.U (Gone Gone), Babies, Razzmatazz, Inside Susan : Pulp enfile les perles, littéralement, et prépare sa première parure sur la major Island : ce sera « His’n’Hers » en 1994. Puis, l’année suivante, c’est « Different Class » qui arrive dans les bacs, entérinant et accentuant la formule mise au point – pop lettrée pour indie-discos, teintée de kitsch – jusqu’à frôler la caricature parfois. Succès planétaire. À l’instar du titre d’un single de leurs années maudites, les voilà Master of the universe. Pulp s’immisce alors partout, sur la B.O de Trainspotting, sur Fun Radio, sur les cassettes de ta petite sœur, en couverture de tous les magazines musicaux des deux côtés de l’Eurostar. Eux qui se seraient damnés pour passer à Top of the Pops début 94 [1] font de l’émission phare de BBC1 leur résidence secondaire (six passages rien qu’en 1995 !). Le groupe donne des dizaines de concerts partout en Europe, aux USA, au Japon, sur des scènes de plus en plus démesurées. Jarvis, bourré, s’invite sur le plateau des Brit Awards 96, montre son cul à un Michael Jackson en pleine crise messianique. Scandale. Pulp joue dans la cour des grands.

La frénésie ne semble pas devoir s’arrêter – l’argent, la célébrité, la drogue, le champagne bu comme du soda. Mais les effets secondaires rendent bientôt le succès plus insupportable encore que l’insuccès. L’éternel compagnon de route Russell Senior, arrivé juste après le premier album, met les bouts en 97. Les tabloïds ne cessent de filer le train d’un Jarvis qui sent que les choses lui échappent et que son propos s’ébrèche. La gueule de bois sera carabinée.

À croire que la période était propice à de pareilles embardées. Car à la même époque, en France, un autre tonton flingué est lui aussi plongé en plein nervous breakdown : Dominique A. Après des années de vaches maigres, lui aussi a obtenu le veau d’or d’un succès public inattendu (« La Mémoire neuve »), grâce à un single indie dansant qui crevait l’écran (Le Twenty-Two Bar). Désigné comme l’un des nouveaux visages de la chanson pop française, le voilà invité sur toutes les télés, inséré dans toutes les rotations FM. Un esclandre sur la scène des Victoires de la Musique plus tard, viennent la saturation, la dépression et quelques mois plus tard, en 99, l’album du revirement : un disque sombre, à vif, effarouché (« Remué ») porté par un single monstrueux

Devançant d’un an le Nantais dégarni, Pulp joue les éclaireurs sur cette route de briques noires et sort en 1998 « This is Hardcore ». Hardcore comme la pornographie, hardcore comme la dureté, hardcore comme le cœur. Sexe, lucidité, sincérité : paillettes grattées, voilà l’essentiel de la trinité Pulp. Trois mots à poser sur un album dense, trouble, intense et déroutant – pour le devenir mainstream de Pulp au premier chef. Bon, n’exagérons rien tout de même : This Is Hardcore n’est pas vraiment un disque d’angle mort, coincé dans un triangle des Bermudes de la reconnaissance. Il s’est écoulé par transpalettes entières, a tapé la première place dans les charts britanniques à sa sortie. Mais ce fut une telle claque adressée au manège pétulant de la Cool Britannia (et ses trois B : Blair, Blur, Beckham) que la marque laissée par celle-ci reste encore vivace. C’est le disque d’une volte-face. Non, Pulp n’ira pas brosser l’échine de la pop anglaise dans le sens du poil. Fini, le héraut du peuple à l’ironie charmante, la caution sociale des blairistes cocaïnés. Terminé, la bonne conscience d’une britpop à la cervelle pleine d’Oasis saveur melon. Loin des plateaux des talk-shows pour yuppies et des marionnettes de Spitting Images, une lumière nouvelle, brutale et tragique, baigne les lieux. Au crépuscule du siècle, fatigué de son reflet de pitre discoïde, Pulp troque Denim et Roxy Music pour John Barry et Scott Walker.

Sur cet album, il y a l’une des plus belles chansons des 90’s

Il y a de quoi donner raison à Vico (l’historien du XVIIIe siècle, pas les chips à l’ancienne) : l’histoire n’avance pas en ligne droite mais en spirale. Pulp revient aux obsessions et aux torsions noires de la période 1985-87 – l’album « Freaks », les singles Dogs Are Everywhere et Little Girl (With Blue Eyes) – mais à un niveau supérieur. Dix années ont passé, le tournemain a pris de l’assurance.

Il y a de quoi donner raison à Vico (l’historien du XVIIIe siècle, pas les chips à l’ancienne) : l’histoire n’avance pas en ligne droite mais en spirale. Pulp revient aux obsessions et aux torsions noires de la période 1985-87 – l’album « Freaks », les singles Dogs Are Everywhere et Little Girl (With Blue Eyes) – mais à un niveau supérieur. Dix années ont passé, le tournemain a pris de l’assurance.

Les plus dubitatifs de l’assemblée n’auront qu’à se référer à la cinquième piste de l’album : le morceau-titre, immense. Jamais Pulp n’aura offert morceau plus majestueux que celui-là. Les poitrines se soulèvent, le sang pulse, les cordes vocales s’éliment. Voilà la B.O d’une baise douloureusement fantasmée, forcément grandiose et férocement suicidaire, à la fois la première et la dernière d’une existence qui appelle l’embrasement. À force de se repasser le morceau dans les canaux auditifs, on finit par en connaître la moindre de ses inflexions. Le martèlement de la rythmique qui donne le ton, à la lisière du martial et du climax désespéré. Le sample du Bolero on the Moon Rocks qui met les pieds sous la table comme s’il était chez lui. La main baguée de Candida Doyle qui se pose sur le piano, éclairée par les larges zébrures de l’orage. La mélodie qui tourne, prend de l’ampleur, se nuance puis se rehausse de nouveau. Les notes rondes et graves de la basse qui s’infiltrent, tandis que la voix de Jarvis se fait tour à tour fourbue, résignée, suppliante, superbe, susurrante, fiévreuse, constatant les dégâts, mais toujours à des hauteurs insoupçonnées, en matamore faunesque d’une arène sexuelle aux mille trompe-l’œil. Les guitares, en point d’orgue, pour tout faire basculer dans le rouge. Enfin, le final de cordes, somptueux ; une partie symphonique encore plus bouleversante lorsqu’elle est isolée sur la version End of the line, qui me colle une vague de frissons à chaque fois que je l’entends. Et alors que les danseuses rococo déploient leurs pennages artificiels autour d’un Jarvis vacillant, les tableaux hollywoodiens 50s se figent. Clap de fin.

Sur l’édition double vinyle, c’est là où s’arrête le sillon de la première face – choix compréhensible tant ce morceau de bravoure laisse hébété et fasciné. Même l’édition CD a prévu le coup. À cette montée romanesque et emportée succède le versant mauvaise descente, la ballade nuancée TV Movie, supplication d’un homme qui semble déjà avalé par les sables mouvants du banal : « Without you my life has become a hangover without end / A movie made for TV / Bad dialogue, bad acting, no interest / Too long with no story and no sex ». Retour au quotidien morne, sans élan ni piment. Qu’importe ; de toute façon, tout, absolument tout sonne mieux quand c’est chanté par Jarvis : la liste des courses à la supérette, les gueules de bois, les ruptures pâteuses, les rencards foireux, l’ennui provincial, comment baiser la sœur de son pote, les fêtes à côté de la plaque, la rancœur, les impasses, les doutes, les fantasmes, les obsessions. Dans ses saynètes, Jarvis sait dépeindre le glauque, le banal et le déviant avec suffisamment d’habileté, d’impudeur et de vécu pour qu’on y croit et qu’on se sente moins seul à les vivre. Et même si Pulp officiait dans une époque sans Facebook, sans PornHub, sans Tinder, Instagram ou stories Snapchat, il y a fort à parier que, si Jarvis avait eu trente-cinq balais en 2018 plutôt qu’en 98, il arriverait à catalyser en quelques couplets la densité de ces datas et de ces bonnes vieilles émotions entremêlées.

Une certaine plume

Du reste, parlons-en un peu, des textes de « This is Hardcore ». On connaît, depuis « Freaks », l’avertissement rituel, façon sortilège d’outre-tombe : « Please do not read the lyrics whilst listening to the recordings ». Faisons, du coup, une petite pause dans l’écoute du disque, une sorte d’entracte. Ça en vaut la peine.

Car si, pris dans leur gangue musicale qui ne manque pas d’envolées, les textes cafardeux comme pas deux volettent hors de portée du radar Prozac 2000, une fois scrutés individuellement ils ont de quoi faire décoller fissa les ventes d’antidépresseurs. C’est une succession de culs-de-sacs personnels, familiaux, sentimentaux, sociaux, philosophiques. Fear : le curseur de la solitude est à dix, l’angoisse rôde et la paranoïa t’assaille. Dishes : pas la peine de m’imaginer en messie ou en sex-symbol, je suis juste le gars qui reste chez lui pour faire la vaisselle. Sur Party Hard, ritournelle façon face A de « Low » : la fête est creuse et derrière ses faux-semblants, elle te laissera seul sur le ressac. Help the Aged : prenez soin des vieux, car vous aussi serez bientôt aussi flétris qu’eux, même si vous essayez de l’oublier. This is Hardcore : je veux baiser à mort et je m’intoxique à cette obsession. TV Movie : ma vie est triste comme un téléfilm raté, et si tu t’en vas, ce sera pire. A Little Soul, qui mêle maturité quadra et projection du propre père de Jarvis : il parait que tu me ressembles, gamin, mais ne deviens pas comme moi car je suis malheureux, lâche et n’ai rien d’un exemple – j’ai trompé ta mère et je t’ai abandonné. I’m a Man : c’est quoi un homme ? Boire, fumer, raconter des blagues de cul ? En voilà un attirail en toc … Le long et languide Seductive Barry : je suis amoureux de la fille qui fait fantasmer tous les mecs, ça fait des années que j’en rêve mais je ne le lui ai jamais avoué – je préfère l’ombre du rêve aux risques de la réalité. Sylvia et son refrain faramineux : j’ai eu une copine mais c’était juste pour la frime, j’en avais rien à cirer de ce qu’elle ressentait – fais gaffe à ce type, il ressemble au connard que j’étais. Glory Days : ma jeunesse a filé à rester vautré devant la télé ou à décuver de la veille. The Day After the Revolution : si révolution il y a, tu en seras le seul initiateur et bénéficiaire – croire au Grand Soir, c’est comme croire au Père Noël.

Les derniers adieux sont proclamés – à Sheffield, à la culpabilité, au Bergerac, à l’ironie, au cholestérol, etc. –, avant que le disque ne s’achève sur une dernière note, qui tient près de dix minutes (!). Les chiffres orange de la chaîne hi-fi indiquent alors 69:57, très précisément. Une heure dix qui a passé si vite qu’on est tenté de remettre sur le champ l’album. De faire résonner de nouveau l’ambiance paranoïaque et cinématographique de The Fear, avec ses chœurs plus grands que la vie. De se replonger dans cette saison en enfer aux couleurs musicales et à la production superbes, qui ne baissent jamais pavillon face à la noirceur des textes. Pourtant, c’est vers YouTube qu’il faudrait plutôt se pencher, histoire de découvrir ou de réécouter les faces B des singles de cette période-là, qui sont à tomber : Cocaine Socialism, Like a Friend, The Professionnal. Comme si, après avoir visité la maison de vos rêves, vous découvriez une dépendance annexe dans un recoin du jardin.

Le middle class hero rend les armes

Et puis l’on resonge à ce final. Le jour après la révolution. Ce qui signifie que la révolution a déjà eu lieu. En ce cas, quelle était-elle ? Révolution, c’est un mot fascinant, qui peut vouloir dire tout et son contraire : le retour au point de départ comme le renversement le plus absolu, un processus implacable comme une explosion imprévue. Qu’y mettre en cette circonstance ? Un S.E.N.T.I.M.E.N.T.A.P.P.E.L.É.A.M.O.U.R ? Les Tories dégagés du 10 Downing Street à coups de pieds au cul ? La liberté (artistique) recouvrée de Jarvis et de Pulp ? À des degrés divers, toutes ces propositions peuvent convenir. Envisageons-les donc dans l’ordre.

La première solution est à la fois la plus évidente et la moins convaincante. Que la vision de l’infini soit pour un caniche, histoire de reprendre l’expression célinienne, un chamboulement d’une intensité difficilement égalable, il n’y a pas de doute. Une révolution, oui, effectivement. Mais le problème, c’est que c’est quelque chose qui arrive à tout le monde, des protagonistes de rom’com’ ratées à ceux des films palmés d’or, des traders de la City aux intermittents en fin de droits. Il y a trop de littéralité là-dedans pour en faire une métaphore satisfaisante. Cette lecture ne saurait donc être suffisante, bien que non dépourvue de vérité. C’est comme toutes ces chansons – Golden Brown, There She Goes, Perfect Day, etc. – qui parlent d’amour pour parler de drogues : l’amour est le signifiant d’autres signifiés.

L’interprétation politique est, de ce fait, plus intéressante. On le sait, c’est la même connerie à chaque fois que la droite se fait renverser : porteuse d’espoirs, la gauche promet, déçoit, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus ni promesses ni déceptions, juste l’amère sensation que rien n’a vraiment changé. C’est bien sûr vrai en France, ça ne l’est pas moins du côté de l’Albion. Lorsqu’en 1997 le gouvernement qui tombe est celui de Maggie la sorcière et de son séide John Major, l’allégresse est générale. Elle sera de courte durée – le soufflé retombe vite. Des années plus tard, en 2011, juste avant des Jeux Olympiques dispendieux organisés en pleine crise économique, Iain Sinclair aura cette formule grinçante : « Ce que fait le Parti travailliste [depuis 1997], c’est l’extension du projet conservateur mais avec une meilleure communication. » De fait, fraîchement élu, Blair s’affiche avec Noel Gallagher et Alan McGee, idiots utiles d’une mise en scène voulant à tout prix assimiler le nouveau premier ministre à Harold Wilson, afin de s’attirer les faveurs de la jeunesse et de ce soft power UK. Au moins, Damon Albarn a-t-il eu la lucidité de se soustraire à cette pantalonnade.

Quant à Jarvis et Pulp, ils n’étaient même pas conviés sur la photo. Cela dit, pas sûr qu’ils auraient apprécié l’ambiance. D’ailleurs, Cocaine Socialism règle le compte de ce socialisme new look, doucereux et méprisant. Devant cette faillite des espérances politiques, ce jour d’après la révolution sera désenchanté.

Mais cette débâcle des illusions d’un changement collectif laisse aussi filtrer quelques lueurs d’une aurore. Malgré la déconfiture du New Labour, malgré un dégoût de la célébrité et du succès de masse, le monde continue de tourner et les révolutions de survenir ; elles sont simplement circonscrites à l’intime. L’amour, mais aussi l’art. La cage dorée s’ouvre et les petites saynètes chamarrées prennent du plomb dans l’aile et dans l’ambiance. Pulp renonce au statut de porte-voix, sans colère, culpabilité ou tristesse. Il se redonne la liberté d’être moins accessible, de tresser à ses chansons sombres des arrangements élégiaques, solennels et luxuriants. En vue : refaire de la classe non plus une tribu socio-économique mais une sorte de distinction. Pierre Bourdieu : « Le goût classe, et classe celui qui classe ». Avec « This is Hardcore », Jarvis Cocker entérine à l’ombre de ses psychoses son embourgeoisement, un délacement stylistique vis-à-vis de la music for the masses. Se connecter à Joy Division, à Scott Walker, à Lee Hazlewood, à Bowie, au dangereusement vôtre John Barry. Pouvoir réécrire des ballades maudites sans souci du médiatique, de l’héroïque, du vendeur. En clair, Pulp lâche la rampe.

Sur le plan extra-musical, on a le droit de trouver décevante et individualiste cette esquisse de renaissance, d’en faire l’expression d’un renoncement trop adulte, trop mature, trop raisonnable. D’y voir la digestion des logiques libérales, la dissolution des solidarités. Jarvis, renégat ? Ce serait vite faire table rase de son désillusionnement, de son impuissance, de sa désolation vis-à-vis de son personnage atypique devenu mi-bouffon mi-notable de la farce britpop. De son dépit de voir la portée de ses textes s’effilocher et servir d’alibi. Pas question de continuer à vendre du folklore lower-class aux bourgeois trop contents de prendre leurs vacances dans la misère des autres. Pour chanter les splendeurs et les misères des classes populaires, il faudra au début des années 2000 chercher ailleurs, dans les débuts des Arctic Monkeys, qui ont eux aussi percé leurs premiers boutons d’acné à Sheffield, ou ceux de The Streets. Trop lucide pour participer au cirque du social-libéralisme branché ou pour croire aux mirages d’un Mis-Shapes (qui, signe des temps, ne figurera pas sur la compilation Hits de 2002), Jarvis fait un pas de côté, observant les choses avec détachement, acceptant de vivre avec ses névroses. Il y a un peu de Lennon là-dedans, celui de Revolution, celui de The Dream is Over. La révolution était télévisée, c’était hier, passons à autre chose.

Les jours d’après la révolution

Autre chose, ce sera en 2001 l’album suivant, l’ultime LP de Pulp, intitulé (sans aucune once de sarcasme) « We Love Life ». Un disque en demi-teinte, au propre comme au figuré, produit par Scott Walker, sorti de sa retraite pour l’occasion. Ça chante les arbres, les oiseaux, les relations déçues – retour à « It », en plus mature. L’histoire en spirale, tout ça. Puis, plus de nouvelles pendant dix ans. Pas de dissolution officielle mais un silence radio qui ne laisse pas de place au doute : Pulp, c’est fini. Durant ce laps de temps, alors que Blair donne la papatte à Bush, Jarvis s’exile, s’installe, prend son pied-à-terre bourgeois parisien et son émission radio dominicale sur la BBC 6 (dont la diffusion a été stoppée fin décembre dernier). Il écrit pour Charlotte Gainsbourg et Marianne Faithfull, cabotine avec Harry Potter. Côté musique, en solo, la trajectoire va déclinante, jouant les crooners sur des disques de plus en plus dispensables. Et même si sa voix reconnaissable entre mille fait quelques apparitions notables chez Discodeine ou Boys Noize, son suc artistique semble être à sec. Ce n’est pas si grave, ça arrive à tout le monde un jour – se rappeler du texte d’Help the Aged. On se branche à d’autres groupes, qui maintiennent la flamme.

Sauf qu’à partir de 2011, surprise. Se remémorant peut-être la dernière ligne de This is Hardcore (« What exactly could you do for an encore ? »), Jarvis décide de s’offrir une parenthèse enchantée. En deux temps. Acte 1 : reformer le groupe pour une tournée d’adieux, histoire de clôturer en bonne et due forme cette histoire d’une vie [2] qui s’était soldée en queue de poisson indigne même d’un fish’n’chips de banlieue. Alors, une tournée de grabataires juste venus pour faire les poches des quadras nostalgiques ? Pas vraiment. Jarvis desserre la cravate, lâche les chevaux, pète le feu. Comme d’habitude, en somme : Jarvis a toujours été un sacré showman. Là-dessus, je laisse la parole au dessinateur Luz (un fan, lui aussi) qui, à l’occasion du Primavera 2009, a fait cette belle description : « Sur scène, ce chic crooner briton au flegme classieux arpente la piste tel un guépard hystérique en chaleur, improvisant toutes sortes de danses que l’on n’ose à peine présenter à son miroir ». Oui, Jarvis bouge sans aucune retenue ni inhibition, comme s’il avait sniffé une pleine fiole de poppers vingt minutes avant d’attaquer le micro. Et les sceptiques qui demandent une pièce à conviction tangible n’auront qu’à se tourner vers l’excellent documentaire Pulp : A Film about Life, Death and Supermarkets, tourné à l’occasion de l’ultime concert du groupe.

Au milieu des vignettes sur les common people de Sheffield, on y voit Jarvis cabrioler devant son public, gigoter, mimer le coït, se livrer à fond, moduler le rythme, interagir avec la foule. Bref, il est plus que jamais présent, sous les feux violets des projecteurs. Seul regret, l’absence quasi-totale sur la setlist de morceau de la période 1983-92, à l’exception de Little Girl (With Blue Eyes) et My Lighthouse.

Acte 2, façon chant du vilain-petit-canard-devenu-cygne : après la sortie d’un très bon live de 91 (« Party Clowns »), faire paraître en janvier 2013 un dernier single, After You, qui fait rimer « Tesco » et « disco » en un parfait condensé de la période hitmaker de Pulp. Les supermarchés et les dancefloors, le discount et le glamour. Un fond de tiroir épousseté par James Murphy qu’on retrouvera, remixé par les Belges de Soulwax, sur la pléthorique B.O du jeu GTA V. Après quoi, il sera temps de fermer boutique, de retourner à une certaine idée du réel – déceptif et incomplet. Mais Pulp aura vécu sa belle vie et sa belle mort. On a connu conclusions moins admirables.

Pour finir, une scène vécue

Londres, mai 2015. Dans le grand disquaire Rough Trade East, sur Brick Lane, un vingtenaire venu de Bordeaux – lunettes, cheveux touffus, T-shirt imprimé Pulp – s’avance jusqu’au comptoir. Il a fait le tour du hangar, apprécié l’exubérance pop des couvertures des bouquins, tourné autour des rayonnages tel une abeille en plein butinage, mis la main sur quelques références (The Field Mice, McCarthy, LFO) qui sont trop rarement l’ordinaire des grossistes culturels hexagonaux. Dans un anglais hésitant, qui trahit à la fois une timidité latente et un manque d’aisance pour les langues en général, il demande si le magasin a en réserve After You, le single de Pulp que Rough Trade (le label) a édité en maxi deux années plus tôt.

Le vendeur fait la moue. Incertitude. Il regarde derrière lui et saisit finalement un 12’’ à l’artwork minimaliste, de couleur blanche. Ouf, il ne semblait n’en rester que trois ou quatre. Sur la pochette cartonnée, semblant avoir été tamponnées, des grosses lettres mentionnent « PULP » en haut, « SOULWAX » en bas et, entre, un « X » sur le rond central du vinyle. Prix : un peu plus de six livres. Ça va, se dit le désormais propriétaire du disque, c’est « pas si pire » pour un titre qu’il a écouté, ces dernières semaines, à la fréquence MMS – et si vous connaissez la blague, inutile de vous dire que ce n’était pas « mars, mai, septembre ».

Cela ne l’empêche pas, revenu chez lui quelques jours plus tard, de se faire surprendre. Sur la platine, la première face du disque exige d’être passée en 45 tours, tandis que la seconde privilégie le 33. Du coup, il se mélange les crayons en passant trop vite la face B – effet cartoon assuré. Mais une fois cette petite erreur rectifiée, le maxi passe souvent dans les enceintes. En alternance avec d’autres Pulp bien entendu, parmi lesquels – comment l’éviter ? – le fascinant « This is Hardcore », qui revient encore plus souvent sous le saphir. Les mois, les saisons passent. S’apercevant de la persistance du magnétisme, l’intéressé se décide enfin à écrire quelques lignes sur ce fameux album, et sur ce groupe tenace et majuscule qui aura survécu à tous les écueils, à tous les courants, à toutes les convulsions. Ces lignes, vous les connaissez ; vous finissez à l’instant de les lire. L’histoire est décidément une spirale sans fin.

__________________

[1] Jarvis Cocker, interviewé par Neil Hannon pour les Inrockuptibles (mai 1994) : « J’ai grandi avec cette idée en tête, une vraie fixation. Passer à Top of The Pops ! Je me considérerai comme un raté tant que je n’y serai pas passé. Par contre, lorsque ce jour viendra, ce sera vraiment la fête, le grand show. Je sais déjà quelle chemise je porterai. Elle est prête, rangée dans un placard, bien repassée … J’ai formé ce groupe dans ce seul but : passer à la télé, exciter les filles de tout le pays, mettre le feu au plateau. Tout le monde rêve de ça, en Angleterre. De Blur à Morrissey, les mecs crèveraient pour Top of The Pops. […] Tous ces gens chez eux, le jeudi soir, devant leur télé. Toute l’Angleterre qui te regarde, en buvant du thé. Génial, non ? Je crois que tu devrais y penser, en faire un de tes buts dans la vie. Ce genre d’obsession aide à avancer lorsque tout va mal. »

[2] Jarvis Cocker a formé Pulp à l’âge de quinze ans, en 1978.

2 commentaires

plato de rêve d’1 epoque! Jarvis, richar d James, peaches, hôtel north London, winter, pills, warm beer & champppp,

the new pedestrian of la gaulle :iz: Donald error gagne!