Imaginez un monde dépourvu du cancer, dépourvu de maladies que l’on ne pourrait soigner. Un monde où n’importe quelle drogue serait disponible légalement en pharmacie et où l’auto médication permettrait de ne pas se voir paralyser par le rhume ou la grippe. Un monde où l’homme serait libre, indépendamment des virus et des contraintes qui lui sont imposées par des laboratoires qui ne veulent pas voir leurs marges s’effondrer. Un monde où la santé ne serait pas un business mais un droit inaliénable. Notre monde médical est sensiblement différent et il s’agit là d’un univers que nous ne connaitrons surement jamais avant la prochaine guerre globale. Nous bataillons plutôt pour rester en bonne santé sans y perdre trop d’argent et croisons les doigts pour attraper le cancer le plus tard possible, puisqu’il reste synonyme de mort prochaine. « Comment avance la recherche ? Elle continue de se chercher », telle est la blague de mauvais goût qui semble la plus éculée aujourd’hui. Et rien ne laisse à penser que les choses seraient susceptibles de changer. A part pour les patients, quel est l’intérêt de trouver un remède ? Cela fait longtemps que le but des chercheurs n’est plus de trouver mais simplement de continuer à chercher. Et comment les en blâmer quand on sait que des milliers de dollars sont destinés à ces recherches?

Parlons maintenant littérature – en quelque sorte – si vous le voulez bien. Si l’on appose généralement le terme de « docteur » pour caractériser Hunter S. Thompson (avec un beau diplôme pour en attester), il n’en reste pas moins que l’auteur au style le plus « médical » de la littérature américaine est bel et bien William Burroughs, l’un des piliers non assumé de la Beat Generation. Par son esprit froid et scientifique, c’est à cœur ouvert qu’il a su autopsier, tout au long de sa carrière, ce qu’est « un addict ». Pour lui aussi, le système médical est une belle arnaque. Toxicomane pendant quinze ans, il a tout essayé – héroïne, morphine, dilaudide, eurodal, pantopon, dicodide, opium, dolosol, méthadone ou encore palfium – et de toutes les manières d’ingestion qui soient : de la veine à l’anus. S’il sait indubitablement de quoi il parle lorsqu’il évoque à plusieurs reprises le traitement à l’apomorphine qui par deux fois l’a soigné miraculeusement, il est presque le seul à le faire. Pourquoi ? Vaste fumisterie de sa part ou embrouille médicale ?

Parlons maintenant littérature – en quelque sorte – si vous le voulez bien. Si l’on appose généralement le terme de « docteur » pour caractériser Hunter S. Thompson (avec un beau diplôme pour en attester), il n’en reste pas moins que l’auteur au style le plus « médical » de la littérature américaine est bel et bien William Burroughs, l’un des piliers non assumé de la Beat Generation. Par son esprit froid et scientifique, c’est à cœur ouvert qu’il a su autopsier, tout au long de sa carrière, ce qu’est « un addict ». Pour lui aussi, le système médical est une belle arnaque. Toxicomane pendant quinze ans, il a tout essayé – héroïne, morphine, dilaudide, eurodal, pantopon, dicodide, opium, dolosol, méthadone ou encore palfium – et de toutes les manières d’ingestion qui soient : de la veine à l’anus. S’il sait indubitablement de quoi il parle lorsqu’il évoque à plusieurs reprises le traitement à l’apomorphine qui par deux fois l’a soigné miraculeusement, il est presque le seul à le faire. Pourquoi ? Vaste fumisterie de sa part ou embrouille médicale ?

Quand Burroughs parle ou écrit sur la drogue, on se doit pourtant de l’écouter attentivement. La toxicomanie, c’est l’addiction aux dérivés de l’opium. Même si elles sont mises dans le même sac par les institutions, la marijuana, la mescaline, le LSD, les champignons, drogues hallucinogènes ou le hachisch n’entrainent pas de sujétion similaire. Et contrairement à certaines de ces drogues, il n’y a jamais eu de culte de l’opium. Ainsi, comme pour l’argent, on pourrait alors choisir de parler de drogue « profane » (permettez-moi de néanmoins diverger avec lui sur ce point : n’est-ce pas vouer un culte à l’argent que de sacrifier l’avenir sur l’autel des marchés financiers ?) en ce qui concerne les opiacés. Ils sont la marchandise parfaite dans la mesure où ils n’ont pas besoin de publicité ou d’argument pour se vendre. On ne vend pas sa came au client, on vend celui-ci à sa came. Tout repose sur un principe simple épelé ainsi par Burroughs : l’algèbre du besoin. Un besoin absolu qui transforme n’importe quel homme en animal de la pire espèce pour espérer répondre à une nécessité sans fin. Gardez vos jugements moraux, « tout le monde en ferait autant ».

L’univers de la drogue tel qu’il est toujours aujourd’hui est un système de pyramides, étonnamment similaire à celui des laboratoires pharmaceutiques, à la tête desquelles on retrouve les pontes – gros et gras – et à la base, le camé, le malade de la rue – maigre, consommateur, en manque permanent. D’une certaine manière, chaque étage grignote celui du dessous. Oui, la drogue est un fléau, mais pas celui que l’on croit. Le monde entier serait drogué que personne n’y trouverait à redire car la légalisation dans ce qu’elle impliquerait serait surement moins dangereuse que cette situation qui perdure. Car si la drogue est un mal, ce n’est pas tant pour ce qu’elle est que pour ce qu’elle implique. La spirale de la drogue, c’est une spirale sectaire avec certains qui s’en foutent plein les poches quand d’autres souffrent et finissent toujours par en crever. La drogue en soit n’est pas l’ennemi, c’est le système qui l’entoure qui est à blâmer. Mais qui voudrait vraiment le voir tomber ? Tant de monde y trouve son compte ; à commencer par ceux qui sont chargés de la combattre et qui n’ont donc aucun intérêt à le voir disparaitre. Seraient-ce ces parrains, les véritables responsables de sa viabilité ?

Contrairement à l’idée communément admise, ce ne sont pas les pontes qu’il faut combattre, ceux-ci sont remplaçables et interchangeables, mais c’est bel et bien le camé de la rue qui doit disparaitre pour que le système s’effondre.

L’idée est certes moins chevaleresque mais pour cela, il n’y a qu’une seule solution et elle est médicale : il faut détruire le virus. Le besoin est la seule donnée irremplaçable à la formule. Détruisez le besoin, et le reste tombe. Mais le besoin sait aussi être dans l’autre camp et scléroser toute possibilité d’action véritable. Le problème peut ainsi être transposé à la recherche cancérologique où il s’avère que consacrer des milliards de dollars à un problème n’est peut-être pas le meilleur moyen de le résoudre. Si un remède ou un mode de prévention général était trouvé, ils se couleraient eux-mêmes. Burroughs va jusqu’à sous-entendre qu’il s’agirait là d’une sorte de conscience animale qui leur ferait négliger certaines pistes. Car même si ses recherches ne donnent rien de valable, le chercheur (avec équipe et équipements) ne voudra pas changer de route. Les médecins et chercheurs sont par essence des gens conservateurs, sectaires et dogmatiques. Si une chose n’est pas stipulée dans leurs manuels, c’est qu’elle n’est pas prouvée. L’ « opinion médicale informée » est le laïus sur lequel repose tout leur système de croyance. Ainsi, jamais l’un de ces individus n’aura besoin de preuve ou fera démonstration d’un quelconque esprit critique. S’il y a plus d’un siècle, « l’opinion médicale informée » affirmait que la masturbation menait aux lésions cérébrales, à la paralysie et à la démence, les médecins acceptaient pourtant ce dogme ridicule en dépit des preuves du contraire. Qu’attendre donc de chercheurs qui refusent de voir ce qu’il y a sous leurs yeux ?

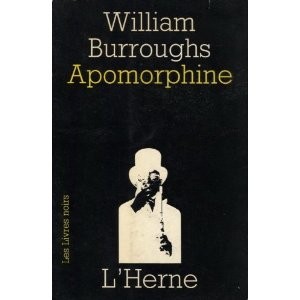

Il est fort probable qu’il faille une approche moins orthodoxe en ce qui concerne le cancer mais personne n’envisage de le faire. C’est en cela que l’apomorphine serait selon Burroughs un remède miracle – en agissant sur l’arrière-cerveau et régularisant le métabolisme et le flux sanguin – mais personne n’aurait d’intérêt à travailler dessus pour répondre au problème médical de la toxicomanie. Si ce n’est au début du siècle pour l’utiliser afin de traiter l’homosexualité (un échec s’il en est en prenant l’exemple de Burroughs, mais encore aurait-il fallu que ce soit une maladie), son utilisation reste très marginale. Pourtant, en quatre jours, le processus enzymatique de la toxicomanie serait enrayé sans créer d’addiction au substitut. Le Docteur Dent, celui qui a soigné Burroughs, ne pouvait s’empêcher de voir une conspiration pour supprimer le traitement de l’apomorphine contre l’addiction de la part de l’establishment médical. Selon l’écrivain, certains enquêteurs auraient même perdu leur travail pour avoir préconisé d’engager un procès sur le traitement de l’apomorphine. Il ressort des témoignages de Burroughs et de ceux de professionnels qu’il avait sensibilisés que cette cure aurait été occultée en raison de son efficacité « J’ai fini par en conclure que des intérêts très puissants ne voulaient pas entendre parler d’une véritable cure de désintoxication, pas plus qu’ils ne veulent entendre parler d’un traitement contre le cancer. », tels étaient les mots de ce bon docteur.

Il est fort probable qu’il faille une approche moins orthodoxe en ce qui concerne le cancer mais personne n’envisage de le faire. C’est en cela que l’apomorphine serait selon Burroughs un remède miracle – en agissant sur l’arrière-cerveau et régularisant le métabolisme et le flux sanguin – mais personne n’aurait d’intérêt à travailler dessus pour répondre au problème médical de la toxicomanie. Si ce n’est au début du siècle pour l’utiliser afin de traiter l’homosexualité (un échec s’il en est en prenant l’exemple de Burroughs, mais encore aurait-il fallu que ce soit une maladie), son utilisation reste très marginale. Pourtant, en quatre jours, le processus enzymatique de la toxicomanie serait enrayé sans créer d’addiction au substitut. Le Docteur Dent, celui qui a soigné Burroughs, ne pouvait s’empêcher de voir une conspiration pour supprimer le traitement de l’apomorphine contre l’addiction de la part de l’establishment médical. Selon l’écrivain, certains enquêteurs auraient même perdu leur travail pour avoir préconisé d’engager un procès sur le traitement de l’apomorphine. Il ressort des témoignages de Burroughs et de ceux de professionnels qu’il avait sensibilisés que cette cure aurait été occultée en raison de son efficacité « J’ai fini par en conclure que des intérêts très puissants ne voulaient pas entendre parler d’une véritable cure de désintoxication, pas plus qu’ils ne veulent entendre parler d’un traitement contre le cancer. », tels étaient les mots de ce bon docteur.

Mais rassurez-vous, aujourd’hui encore, on cherche. Et si la solution du cancer était à trouver chez les camés ? Pensez donc qu’au cours de la Première Guerre mondiale, on a engagé ces derniers comme infirmiers en les payant en came lorsque l’on a réalisé qu’ils étaient immunisés contre la grippe. La morphine recouvrant les cellules, les virus comme le rhume ou la grippe ne peuvent pas passer et l’on peut aussi noter qu’en dépit de gros fumeurs chez les intoxiqués, le pourcentage de cancer des poumons y est extrêmement réduit. Mais ça non plus, ce n’est pas très chevaleresque…

2 commentaires

J’avais rien lu d’aussi con depuis les forums de « on nous cache tout », merci pour ce moment de rire.

http://www.onnouscachetout.com/forum/

On oublie les junkies, on se fout à poil et on va festoyer ?