Il suffit de contempler le succès massif, bien que tardif [1], de la série Mad Men pour comprendre les liens étroits qui unissent grand-papa Bert Cooper – incarné par Robert Morse, âme de l’agence Sterling Cooper – et Raymond Loewy, premier designer mondialement reconnu dont on peut a posteriori dire qu’il est pour beaucoup dans l’exportation des USA d’après-guerre dans l’inconscient collectif.

En plus de partager une troublante ressemblance, les deux ont en commun d’être des bâtisseurs du début du XXe siècle, à la fois plus assez jeunes pour comprendre le tournant de la fin des sixties, mais aussi pas assez vieux pour se résoudre à s’asseoir sur ce qui leur est dû. En d’autres termes : lorsque le fringuant Don Draper – un objet publicitaire à lui tout seul – de la série Mad Men cherche à s’émanciper de ce vieux monde d’après-guerre où tout est à reconstruire – et donc à revendre – c’est avant tout le monde obsolète de Loewy qu’il cherche à repeindre. Sauf que la barre a été placée bien haute : l’Amérique des années 30, 40, 50, 60 et 70 qui dure comme une persistance rétinienne; voilà ce que Loewy laisse comme fardeau aux successeurs; démerdez-vous avec ça. Alors son alter ego Bert Cooper peut bien trainer orteils à l’air dans cette série qui semble aussi raconter la vie du designer français ; les jeunes chiens aboient mais sa caravane est passée. Et pas qu’une fois.

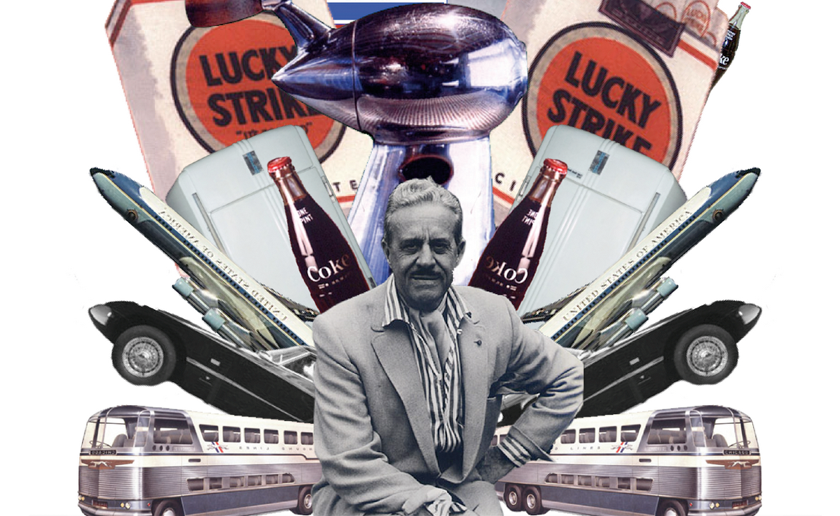

Le legs de Loewy à l’histoire pop moderne, de fait, est immense : le design des paquets de cigarette Lucky Strike (1940) qui immortalisera la victoire des G.I. au Débarquement, c’est lui. La mythique « Greyhound Lines » qui trimballera des dizaines de rockstars de la fin des années 60 à travers toute l’Amérique pour corrompre la jeunesse, c’est lui aussi. Les frigos Coldspot (1934), à la fois modernes avant l’heure et inusables avant l’obsolescence programmée, c’est encore Loewy. Tous les logos de compagnies pétrolières (Exxon, Shell, BP) qui rendront cool une armée de salauds pollueurs pendant cinq décennies, c’est merci qui ? Merci Loewy. Des trains plus modernes que le TGV dessinés comme un éloge futuriste à la vitesse, des bagnoles aux calandres féminines, toute la panoplie d’intérieur de la femme au foyer des années 60, et ainsi de suite, jusqu’au baril de lessive ou presque, puisqu’on lui doit également le logo de l’eau de javel Lacroix, mais aussi ceux de L’Oreal, Monoprix, des biscuits LU ou encore celui des vêtements NewMan, dont la particularité est qu’il peut se lire à l’envers. Bref n’en jetez plus le caddie est plein. Qui d’autre pour rivaliser aujourd’hui avec l’héritage du gourou français dont les amis se nommaient – en vrac – Walt Disney, Jackie Onassis, Howard Hughes, Joan Miro ou Brigitte Bardot ? Philippe Starck [2] ? Soyons sérieux. Et le pire dans cette success story finie au pas de course en 1986 à l’âge de 93 ans, c’est que la vie même de Loewy est encore plus incroyable que ses produits. Bigger than Ads.

Il était une fois en Amérique

Là encore, c’est un film digne de la Paramount. Qui débute à deux pas de la Tour Eiffel, finie quatre ans plus tôt, en 1893, et se termine de l’autre côté de l’Atlantique avec New York à ses pieds. Le fait d’être né à proximité d’un géant métallique d’abord pensé comme une gigantesque pub éphémère [3], si c’est évidemment un hasard, a quand même de quoi faire sourire. Le design industriel selon Loewy, à comprendre comme un besoin d’esthétisation des objets pour mieux les vendre au grand public, débute là, sous 7300 (mono)tonnes de charpente métallique qui vont bientôt attirer des millions de touristes. Raymond saura s’en souvenir.

Mais avant de devenir l’un des « 100 Américains les plus importants du XXe siècle » selon Life Magazine alors même qu’il est français, Raymond va devoir – littéralement – partir en guerre. La première, celle de 1914, où il se distingue brillamment en évitant de pourrir dans les tranchées, ce qui lui vaudra une Légion d’honneur offerte pour hauts faits militaires. C’est sûr, ça en impose plus que d’avoir fait carrière grâce à une campagne pour Orangina avec des ours en short. Retour à 1919. La guerre est finie. A un âge où Ora-Ito en est encore à designer des canettes de bière, le jeune Raymond (26 ans) s’embarque sur un paquebot direction New York avec – selon sa propre légende – 50 dollars en poche. L’Amérique il la veut, il l’aura. Mais ça va prendre un peu de temps. A Big Apple, Loewy qui n’a jusque-là pas fait grand-chose de ses dix doigts, fait ses gammes dans les années 20 comme étalagiste – l’art de décorer les vitrines – pour des grandes chaînes de magasins dont Macy’s, puis devient et illustrateur de mode pour Vogue et Harper’s Bazaar. Puis au lendemain de la crise de 29, tout s’enchaîne paradoxalement très vite. L’année suivante, ouverture de sa propre agence de design nommée sans surprise Raymond Loewy. Il s’impose en moins d’une décennie comme un Américain pur souche, parti de rien mais suffisamment ambitieux pour tout aspirer – doutez-vous bien qu’il a aussi dessiné des aspirateurs. La compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie lui commande l’étude de trains, la firme automobile Studebaker des modèles de coupés sportifs parmi les plus mythiques (la Studebaker Champion, la Studebaker Commander et la Studebaker Avanti) de sa courte existence; c’est la baraka pour Raymond. De telle sorte qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Loewy est déjà assis sur un butin non négligeable qui compte plus de cent cinquante employés – dont plusieurs ingénieurs juifs ayant fui le régime d’Hitler – et l’essentiel du portefeuille clients qui s’apprêtent à définir les 30 glorieuses.

Mais avant de devenir l’un des « 100 Américains les plus importants du XXe siècle » selon Life Magazine alors même qu’il est français, Raymond va devoir – littéralement – partir en guerre. La première, celle de 1914, où il se distingue brillamment en évitant de pourrir dans les tranchées, ce qui lui vaudra une Légion d’honneur offerte pour hauts faits militaires. C’est sûr, ça en impose plus que d’avoir fait carrière grâce à une campagne pour Orangina avec des ours en short. Retour à 1919. La guerre est finie. A un âge où Ora-Ito en est encore à designer des canettes de bière, le jeune Raymond (26 ans) s’embarque sur un paquebot direction New York avec – selon sa propre légende – 50 dollars en poche. L’Amérique il la veut, il l’aura. Mais ça va prendre un peu de temps. A Big Apple, Loewy qui n’a jusque-là pas fait grand-chose de ses dix doigts, fait ses gammes dans les années 20 comme étalagiste – l’art de décorer les vitrines – pour des grandes chaînes de magasins dont Macy’s, puis devient et illustrateur de mode pour Vogue et Harper’s Bazaar. Puis au lendemain de la crise de 29, tout s’enchaîne paradoxalement très vite. L’année suivante, ouverture de sa propre agence de design nommée sans surprise Raymond Loewy. Il s’impose en moins d’une décennie comme un Américain pur souche, parti de rien mais suffisamment ambitieux pour tout aspirer – doutez-vous bien qu’il a aussi dessiné des aspirateurs. La compagnie des chemins de fer de Pennsylvanie lui commande l’étude de trains, la firme automobile Studebaker des modèles de coupés sportifs parmi les plus mythiques (la Studebaker Champion, la Studebaker Commander et la Studebaker Avanti) de sa courte existence; c’est la baraka pour Raymond. De telle sorte qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Loewy est déjà assis sur un butin non négligeable qui compte plus de cent cinquante employés – dont plusieurs ingénieurs juifs ayant fui le régime d’Hitler – et l’essentiel du portefeuille clients qui s’apprêtent à définir les 30 glorieuses.

Pour David Hagerman, le mari de Laurence Loewy (fille unique de Raymond) qui a repris la gestion du patrimoine familial depuis la mort en 2008 de cette dernière, « le grand talent de Loewy c’est d’avoir su gérer la plus grand firme de design industriel en proposant ses services aux plus grandes entreprises de son temps, tout en restant indépendant ». Et de rajouter : « S’il avait manufacturé ses propres produits [4], il serait certainement devenu l’équivalent de Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, or Donna Karan : une marque internationalement reconnue ». Ce manque de reconnaissance du grand public pour celui qui va rendre la consommation attrayante n’empêche pas Loewy d’afficher sa gueule en première page. En 1949, le père français de l’American Way of Life est le premier designer du XXe siècle à faire la couverture du prestigieux Time. Sous son portrait dessiné, une accroche qui claque comme un slogan : « He streamlines the sales curves ». Boucle bouclée pour l’inventeur de la « streamline », cette ligne profilée en forme de caresse aux courbes féminines qu’on retrouve dans toutes ses conceptions, que d’aussi profiler la courbe des ventes.

La laideur se vend mal

La laideur se vend mal

Parue en 1953, l’autobiographie du mad designer sous le titre original Never Leave Well Enough Alone (La laideur se vend mal en français, NDR) n’aura pas le succès escompté. En dépit de son génie incontestable, l’homme n’a pas l’orgueil dans sa poche et le livre est méprisé par ses pairs, qui voient non seulement en Loewy un arriviste consumériste mais aussi un putain de Français qui vient croquer sur leurs terres. La même année – est-ce un hasard ? – Raymond se rappelle au bon souvenir d’un pays qu’il a quitté trente ans plus tôt et ouvre à Paris la compagnie de l’esthétique industrielle ; sorte d’antenne locale qui va lui permettre de signer des contrats des deux côtés de l’Atlantique. Après Coca – « douze mois de recherches intensives pour imposer COKE sur les bouteilles de la marque », selon Hagerman – à lui le marché français avec la même recette qu’au pays des burgers : combiner recherche marketing, analyses et esquisses crayonnées pour accoucher de logos rassurants pour les consommateurs. Là encore, c’est un autre succès en pilotage automatique : après la décoration intérieure de l’Air Force One sur commande de John Fitzgerald Kennedy – à qui il désignera aussi un timbre à son effigie ! – Loewy s’attaque en 1976 à celle du Concorde. Aller plus haut pour Raymond, contrairement à la chanson de Tina Arena c’est tout sauf une métaphore.

Au-delà de l’impressionnante liste d’objets conçus en presque soixante ans de carrière pour le « pop market », il y a avant tout chez Loewy une stratégie de la rupture. A la chirurgie du détail qui aboutira au tournant des années 90 à la fascination des petits objets inutiles telle qu’on la subit encore aujourd’hui, Loewy oppose un acronyme massif qui évoque autant son amour pour le design global qu’une philosophie de travail qu’il appliquera à la lettre pendant toute sa carrière : MAYA, pour Most Advanced Yet Acceptable. Dit en français : le « jusque où ne pas aller trop loin ». Viser le seuil de choc acceptable par cette fameuse ménagère qui, dans l’époque du baby boom, n’a pas encore 40 ans. Faire radical, mais avec du simple. Un parcours d’autant plus radical à l’heure de la publicité aseptisée, où la moindre subversion est gommée au profit de slogans dits « fédérateurs », et où « l’anxiogène et le clivant » sont devenus au marketing ce que l’alcool et le tabac – pourtant deux secteurs à l’inventivité graphique absolument délirante jusqu’à la fin des années 80 – sont à la loi Evin. Il suffit de feuilleter les publicités de la presse écrite des années 2000 pour se convaincre que le MAYA de Loewy, comme son créateur, est enterré depuis belle lurette. « Après moi, il n’y aura que des comptables » avait coutume de dire Mitterrand. Après Loewy, il n’y aura plus que des chefs de projet. Un terme fourre-tout désignant, surtout, des trouffions bardés de diplômes, mais sans aucune autre ambition que d’être un maillon de la chaîne de la folie des glandeurs qui lie tous les salariés d’open space d’agence worldwide. Bonjour Jacques Séguéla.

The man who sold the world

Que faire après avoir vendu à peu près n’importe quoi à n’importe qui, si ce n’est mourir ? Surhumain dans sa démarche, mais pas surhomme, Loewy décida d’attendre que la publicité commence à dégénérer pour finalement s’éteindre en 1986 dans sa résidence de Monaco. « Son seul regret, témoigne son gendre David Hagerman, ce fut de ne pas passer de temps avec sa famille. Tous les ans, Loewy passait en moyenne six mois de l’année à sécuriser des contrats et suivre l’avancée des gros dossiers design dans chacun des bureaux de sa firme, à New York, Paris et Londres ». Quand le bureau new-yorkais finit par fermer ses portes à la fin des années 70, Raymond en profite pour rattraper le temps perdu ; d’abord en rédigeant ce livre de chevet qu’est encore aujourd’hui Industrial Design, écrit à quatre mains avec sa fille Laurence, puis d’autre part en travaillant à sa postérité. Son seul échec à ce jour, tant son nom reste méconnu aux USA comme en France alors que sa monumentale œuvre est l’équivalent des chantiers haussmanniens appliqués au monde des objets. « L’histoire a montré qu’il fallait compter environ vingt-cinq ans après le décès d’un homme pour apprécier son impact sur la société » rajoute Hagerman. Afin d’accélérer ce processus de reconnaissance posthume, lui a repris les rênes d’un empire couleur sépia, aujourd’hui décliné (sic) en trois sites internet : http://loewymuseum.org pour la réhabilitation du père du design industriel, http://raymondloewy.org pour la boutique en ligne et http://loewy.com/ pour la branche commerciale dédiée à la survie d’un business géré par Hagerman dans un monde qui a bien changé. « Et j’ai oublié de préciser que des musées de New York et Los Angeles ont exprimé un vif intérêt pour des expositions Loewy rajoute le gendre, sans oublier qu’on travaille actuellement sur des levées de fond pour la construction d’un site Raymond Loewy à L.A. et Orange County ». Si le publicitaire Raymond semble être un cordonnier mal chaussé côté notoriété, la marque Loewy va bien, merci pour elle.

Que faire après avoir vendu à peu près n’importe quoi à n’importe qui, si ce n’est mourir ? Surhumain dans sa démarche, mais pas surhomme, Loewy décida d’attendre que la publicité commence à dégénérer pour finalement s’éteindre en 1986 dans sa résidence de Monaco. « Son seul regret, témoigne son gendre David Hagerman, ce fut de ne pas passer de temps avec sa famille. Tous les ans, Loewy passait en moyenne six mois de l’année à sécuriser des contrats et suivre l’avancée des gros dossiers design dans chacun des bureaux de sa firme, à New York, Paris et Londres ». Quand le bureau new-yorkais finit par fermer ses portes à la fin des années 70, Raymond en profite pour rattraper le temps perdu ; d’abord en rédigeant ce livre de chevet qu’est encore aujourd’hui Industrial Design, écrit à quatre mains avec sa fille Laurence, puis d’autre part en travaillant à sa postérité. Son seul échec à ce jour, tant son nom reste méconnu aux USA comme en France alors que sa monumentale œuvre est l’équivalent des chantiers haussmanniens appliqués au monde des objets. « L’histoire a montré qu’il fallait compter environ vingt-cinq ans après le décès d’un homme pour apprécier son impact sur la société » rajoute Hagerman. Afin d’accélérer ce processus de reconnaissance posthume, lui a repris les rênes d’un empire couleur sépia, aujourd’hui décliné (sic) en trois sites internet : http://loewymuseum.org pour la réhabilitation du père du design industriel, http://raymondloewy.org pour la boutique en ligne et http://loewy.com/ pour la branche commerciale dédiée à la survie d’un business géré par Hagerman dans un monde qui a bien changé. « Et j’ai oublié de préciser que des musées de New York et Los Angeles ont exprimé un vif intérêt pour des expositions Loewy rajoute le gendre, sans oublier qu’on travaille actuellement sur des levées de fond pour la construction d’un site Raymond Loewy à L.A. et Orange County ». Si le publicitaire Raymond semble être un cordonnier mal chaussé côté notoriété, la marque Loewy va bien, merci pour elle.

« Dans un monde entré de plein fouet dans la société de l’information, le design industriel et la marque vont de pair. Le logo reste la première signature d’une entreprise. Si le public estime que celle-ci a échoué à assumer ses responsabilités face aux clients ou à l’environnement, son logo n’inspirera pas confiance et ses gains seront limités ». Mon entretien avec David Hagerman se conclut par un aphorisme digne du 99 francs de Frédéric Beigbeider. Ce que le légataire et gérant de Loewy Design Inc oublie élégamment de mentionner, c’est que Raymond Loewy n’a, contrairement à ce qui circule sur Internet, pas dessiné la mythique bouteille Coca Cola, mais façonné des produits de seconde zone (fontaines de bar et camions de livraison, entre autres). La seule bouteille à son actif, c’est celle de Fanta, dont il se vante beaucoup moins – ça peut se comprendre. Idem pour le programme spatial Apollo, où dans ses mémoires Loewy évoque une discussion intime avec Kennedy, où il aurait soufflé au Président l’idée de la conquête des étoiles. Là encore, fausse route. Le designer aurait simplement proposé le rajout d’un hublot dans la cabine des astronautes… Tout tient dans la manière de raconter l’histoire, quitte à s’en approprier les mérites quand bien même notre héros n’en a parfois signé que la préface – comme avec la locomotive électrique GG1 des chemins de fer de Pennsylvanie, majoritairement conçue par un prestataire. Ou quand, à force de traquer la ligne courbée, les produits finissent par se gondoler, comme dans le cas des portes aérodynamiques du métro de New York dont l’ouverture inclinée à 15° empêche les passagers… d’ouvrir les portes.

Franchement, pas grave. Aussi sûr qu’on ne conquiert pas le monde avec une machine à bisous, du paradis des designers le vieux Loewy contemple certainement le monde moderne en se frottant les mains. Du haut de son destin gris métal – à la fois visionnaire et égocentrique, homme de succès mais ne le partageant pas – il médite certainement sur sa vie rêvée en repensant à cette réplique du film de John Ford, L’homme qui tua Liberty Valance : « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende ».

[1] Le créateur de Mad Men, Matthew Weiner, mettra sept ans à voir la série aboutir, après s’être fait gentiment rembarré par HBO et Showtime entre 2000 et 2007.

[2] Coïncidence : il a gagné comme Dieter Rams le Prix Loewy, récompensant chaque année un designer pour son travail en design industriel, avec une dotation de 50.000 €…

[3] Construite sur commande pour l’Exposition universelle de Paris de 1889, et face au succès la Tour restera finalement ancrée au Champ de Mars pour devenir l’emblème touristique qu’on connaît.

[4] En fait il l’a ponctuellement fait. Parallèlement à son travail pour Studebaker, Raymond Loewy a également dessiné des voitures à son compte, sur la base de transformations de modèles existants. Sa BMW 507 coupé, réalisée par Pichon & Parat en 1957, ou la Lancia Loraymo de 1959, en sont quelques exemples.

6 commentaires

La barre a été placée bien haut (pas « bien haute »), sinon article passionnant qui donne envie de foncer vers les 3 sites.

Bien vu. Correction de fin de nuit.. merci pour le reste !

» évitant de pourrir dans les tranchées, ce qui lui vaudra une Légion d’honneur offerte pour hauts faits militaires » Mince même ça rappelle sérieusement Don Draper…

Pour le reste, c’est un bijou, je m’incline révérencieusement.

Ah oui c’est vrai dis donc, Loewy serait donc l’incarnation de Draper ET de Cooper, merde alors.

Du 27 juin 1990 au 24 septembre 1990, exposition Raymond Loewy, un pionnier du design américain, au Centre Georges Pompidou à Paris…

Reconnaissance ? Cela y ressemble quand même beaucoup…

Euh on parle d’une expo d’il y a 25 ans ? Ca fait un bail quand même…