La plupart des musiciens qui ont redynamisé la scène musicale new-yorkaise au début des années soixante étaient de sacrés menteurs. Pour se faire remarquer, à l’époque, il était nécessaire de faire son malin. Pour se faire accepter, il fallait être à la hauteur de ses influences, qu’il s’agisse de Robert Johnson ou de Woody Guthrie. Il vous fallait donc une nouvelle identité, il fallait vous réinventer. Le jeune Robert Zimmerman s’est emparé du nom d’un poète et racontait à qui voulait bien l’entendre qu’il était orphelin et qu’il avait suivi un cirque ambulant jusqu’au Nouveau-Mexique, une histoire franchement plus excitante que sa paisible enfance dans les rues de l’ennuyeuse Duluth, Minnesota. Le vétéran Dave Van Ronk envisagea pendant quelques jours, sous la pression de son manager Albert Grossman, de revendiquer ses origines nordiques en portant un casque à cornes et en se surnommant « Olaf le Blues Singer ».

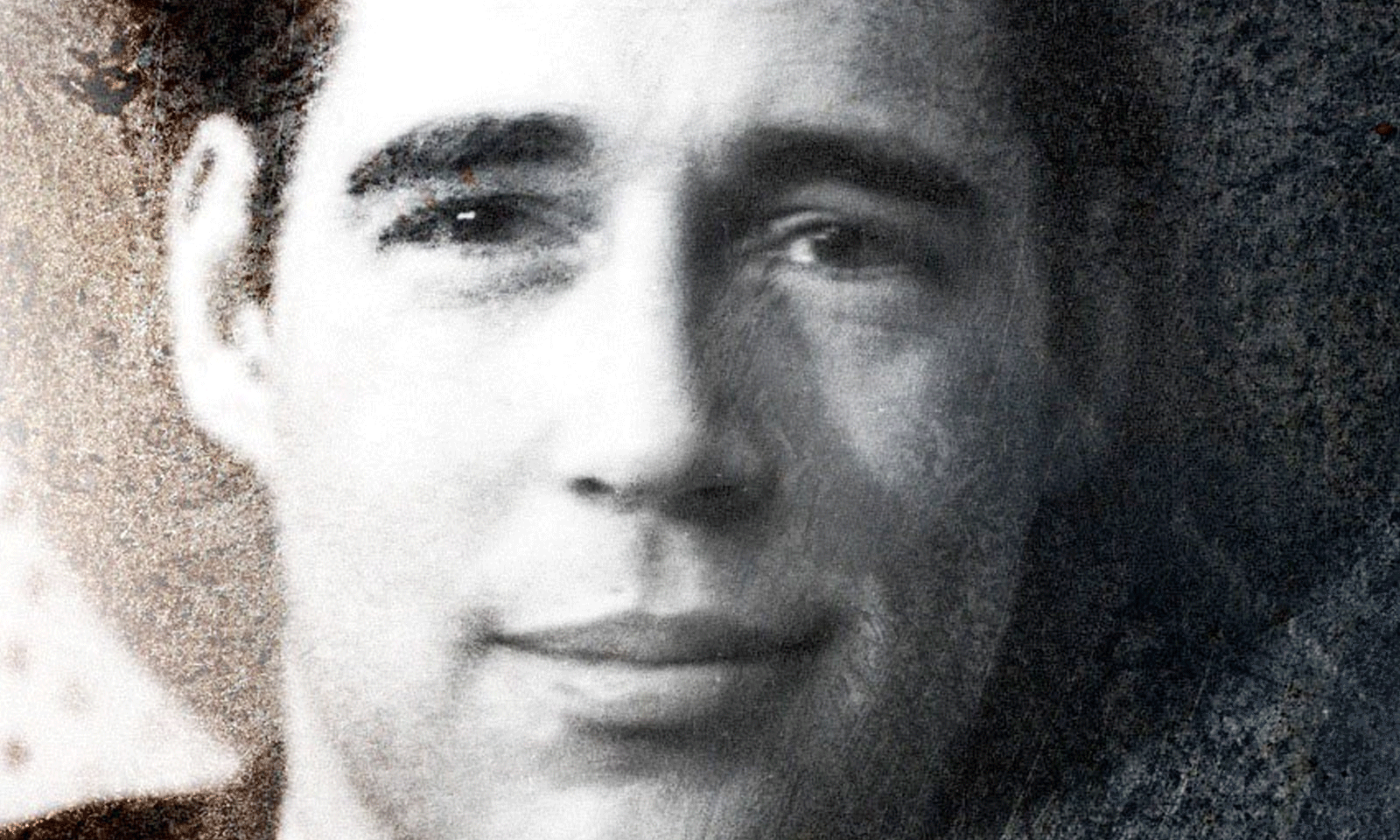

Peter LaFarge, lui, n’avait pas besoin de mentir.

Quand il s’installa au Greenwich Village, il avait déjà passé toute sa vie à se réinventer. Il avait déjà accumulé un milliers d’expériences en tout genre. Il faut dire que ses parents n’étaient pas n’importe qui et qu’il aurait été dur pour lui de ne devenir personne. Grand romancier et anthropologue, son père, Oliver, était le gagnant d’un Prix Pulitzer. Sa mère, Wanden, était une linguiste, capable de traduire aussi bien du français, de l’italien et de l’arabe. Dès la naissance de leur gamin, en 1931, ils n’hésitèrent pas à l’embarquer au Guatemala, puis à New York, puis à Santa Fe. Jusqu’à ce que Wanden quitte son mari et s’installe pour de bon dans un spacieux ranch du Colorado. À Fountain, une petite ville dont elle fut rapidement élue maire. Peter avait à peine dix ans et avait déjà plus vadrouillé que ne le fera Dylan avant ses vingt-cinq ans. D’ailleurs, Peter s’appelait en réalité Oliver mais il avait décidé de changer de prénom très jeune.

Quand il s’installa au Greenwich Village, il avait déjà passé toute sa vie à se réinventer. Il avait déjà accumulé un milliers d’expériences en tout genre. Il faut dire que ses parents n’étaient pas n’importe qui et qu’il aurait été dur pour lui de ne devenir personne. Grand romancier et anthropologue, son père, Oliver, était le gagnant d’un Prix Pulitzer. Sa mère, Wanden, était une linguiste, capable de traduire aussi bien du français, de l’italien et de l’arabe. Dès la naissance de leur gamin, en 1931, ils n’hésitèrent pas à l’embarquer au Guatemala, puis à New York, puis à Santa Fe. Jusqu’à ce que Wanden quitte son mari et s’installe pour de bon dans un spacieux ranch du Colorado. À Fountain, une petite ville dont elle fut rapidement élue maire. Peter avait à peine dix ans et avait déjà plus vadrouillé que ne le fera Dylan avant ses vingt-cinq ans. D’ailleurs, Peter s’appelait en réalité Oliver mais il avait décidé de changer de prénom très jeune.

Quand à sa crédibilité musicale, elle était plus solide que tous ses concurrents. C’est le fameux Josh White qui lui apprit la guitare. Wanden l’invitait souvent au ranch pour prendre le goûter et le bluesman en profitait pour transmettre au gamin ses meilleurs accords. Peter avait de la chance : victime d’otites très sévères, il était passé à deux doigts de devenir sourd. Durant la guerre de Corée, il s’est engagé comme marine et là, c’est à la mort qu’il a échappé.

Pendant trente-quatre années mouvementées, Peter LaFarge a pu endosser un tas de casquettes. Celle qui lui allait le mieux, c’était le chapeau de cowboy.

Quand il ne poussait pas la chansonnette pour des émissions de radio locales, il faisait du rodéo dans le ranch de sa mère. De la boxe avec ses compagnons d’armée. Passionné de westerns, il prenait des cours de comédie avec l’espoir secret d’être le prochain John Wayne. En débarquant à New York à la fin des années cinquante, il comprit très vite qu’il fallait mieux se consacrer à la musique et devenir le prochain Hank Williams. Alors que la mode était plutôt à la tenue d’ouvrier et au minimalisme prolétarien, Peter s’affichait dans les rues de Brooklyn avec son Stetson et son allure de gentil fermier. Et grâce à ses histoires vraies et à sa technique impeccable, il s’attira très vite l’admiration de tous. Jusqu’à être remarqué par Moses Asch, le fondateur de l’illustre label Folkway Records, qui lui commanda une poignée d’albums. Il fallait donc que Peter se mette à écrire ses propres chansons.

Et, en bon cowboy, ce qui l’intéressait le plus, c’était les indiens. Un héritage du père dont il cherchait tant à s’éloigner, c’est lui qui lui avait tout appris sur les anciens locataires de l’Amérique, via ses recherches sur le sujet. Peter prétendait à qui voulait bien le croire – comme s’il avait besoin de rajouter un chapitre à une biographie déjà bien fournie – qu’il descendait lui-même de la tribu des Narragansett. Sa chanson la plus connue reste encore aujourd’hui la Ballad of Ira Hayes. Elle fut popularisée par Johnny Cash sur un album dédié aux indiens et co-écrit avec Peter. (« Bitter Tears », 1965). Elle fut reprise de manière hasardeuse par Dylan (« Dylan », 1973). Ira Hayes, c’était un indien de la tribu Pima, l’un des cinq soldats à avoir brandi le drapeau américain sur Iwo Jima, en 1945. À son retour au pays, il est devenu victime d’une violente discrimination et se tourna vers la boisson. L’hommage que lui rend Peter est un exemple parmi beaucoup d’autres de sa précision d’écriture et de sa compassion jamais niaise. Des qualités qu’il transmettra bien volontiers au jeune disciple Dylan, en écrivant avec lui As Long As The Grass Shall Grow. Une sorte de premier jet pour A Hard Rain’s A-Gonna Fall, l’un des premiers chefs-d’œuvre de Bobby, élu meilleur cambrioleur de l’époque.

Peter La Farge, lui, était un cowboy, pas un bandit.

Il n’avait pas besoin de jouer un rôle pour vivre une vie honnête. Ses disques Folkways se vendaient correctement et, quand il ne faisait pas la tournée des cafés-concerts avec sa collection grandissante de chansons, il se lançait dans la peinture avec la danoise Inger Nielsen, sa petite amie. En octobre 1965, elle le trouva mort dans leur appartement. Certains attribuèrent la tragédie à une overdose de Thorazine, un somnifère puissant que Johnny Cash lui avait refilé sous le manteau. D’autres, comme son ami Liam Clancy, sont restés convaincu qu’il s’agissait d’un suicide, que Peter s’est taillé les veines. Peter fut enterré à Fountain auprès de sa mère, l’ancienne maire de la ville. Dans la terre indienne, la terre de ses supposés ancêtres.

Les chansons de Peter La Farge n’étaient pas des protest songs. Elles portaient rarement sur l’actualité et c’est ce qui les a rendues immortelles. Il n’utilisait pas ses histoires d’indiens pour réparer une injustice ou réveiller nos consciences, il nous racontait juste des histoires. La sienne sera injustement oubliée. Dylan l’évoquera rapidement, en 2004, à travers quelques lignes de ses Chroniques, Johnny Cash et d’autres continueront à piocher dans son répertoire à l’occasion et un vieux site archaïque est dédié à sa mémoire. Il est mort juste avant que le western ne renaisse. C’est dommage, il aurait sûrement eu encore pas mal d’occasions d’être plus malin que tous ses copains.