Milieu des 90’s. Trunk rencontre pour la première fois le nom de Palmer cité par Jello Biafra, leader des Dead Kennedys, dans le fameux RE Search Incredibly Strange Music Volume 2. Impossible pour lui de se procurer le disque de ce Rockey, de l’écouter. Johnny est encore très jeune et ne possède pas encore le réseau dont il dispose aujourd’hui. Intrigué par une rumeur qui décrit la musique de ce Palmer Rockey comme de la « disco lounge-lizard from hell », il note le nom sur un carnet et le conserve précieusement en tête, au cas où un jour…

Milieu des 90’s. Trunk rencontre pour la première fois le nom de Palmer cité par Jello Biafra, leader des Dead Kennedys, dans le fameux RE Search Incredibly Strange Music Volume 2. Impossible pour lui de se procurer le disque de ce Rockey, de l’écouter. Johnny est encore très jeune et ne possède pas encore le réseau dont il dispose aujourd’hui. Intrigué par une rumeur qui décrit la musique de ce Palmer Rockey comme de la « disco lounge-lizard from hell », il note le nom sur un carnet et le conserve précieusement en tête, au cas où un jour…

2003. Johnny Trunk fréquente assidument Ebay et tombe pour la première fois sur une copie de « Scarlet Love ». Son prix? 200 dollars. Que sait-il alors de ce disque? Toujours rien, si ce n’est qu’il figure toujours dans sa wantlist depuis une décennie. Prêt à lâcher 200 dollars pour satisfaire sa curiosité, il tente l’affaire. Wikipedia n’existe pas encore et les informations sur Palmer sont parcellaires. Pas grand chose à se mettre sous la dent ce qui rend le personnage encore plus mystérieux et fascinant. Après quelques semaines, Johnny Trunk se rend à l’évidence : il écoute ce disque en boucle. Comme sa femme et ses enfants qui ne jurent plus rien écouter d’autre. Plus il l’écoute, plus ce disque lui semble étrange. Et bizarre. La création d’un type qui ne trichait pas. A chaque écoute, l’investissement et l’émotion mis dedans par ce Rockey semblent presque palpables. Une voix au débit assez lent, des sonorités étranges et inhabituelles, et un univers « à la David Lynch ».

Palmer Rockey a un parcours que votre DRH pourrait qualifier un peu trop rapidement d’atypique ou de fantaisiste.

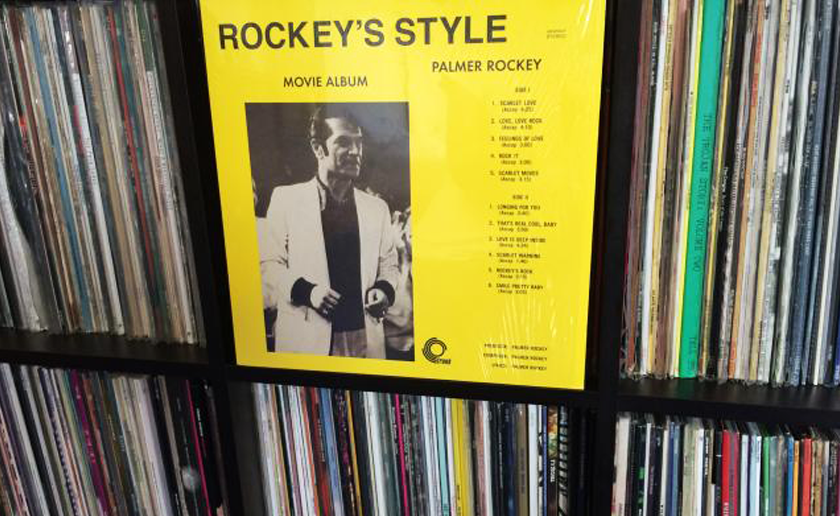

Avec son look de rital rockabilly qui sent le stupre et les substances pas forcément très nettes, on le croirait tout droit sorti d’un épisode des Sopranos. Veste blanche, chemise noire col pelle à tarte, bagouzes… Ok, j’arrête là cette sommaire et pénible description vestimentaire. On est pas chez Rock et sapes.

Palmer est un monomaniaque. Alors que Tony Soprano est obsédé par les canards qui barbotent régulièrement au milieu de sa piscine d’extérieur, Rockey ne pense qu’à une seule chose : réaliser un film. Un long-métrage. Dont il serait le grand manitou. 2013, Palmer est enfin sauvé des eaux et remonté à la surface de la planète musique. Le lecteur de Gonzaï s’autodécrivant souvent en soirée arrosée comme un spécialiste ultime, on en trouvera bien quelques-uns parmi vous qui maîtrisent depuis longtemps leur Palmer sur le bout des doigts. Pour les autres, dont moi, Rockey n’était pas vraiment porté disparu. Il n’avait en fait jamais existé. N’ayant jamais approché de près ou de loin les portes qu’une quelconque célébrité, la probabilité qu’il figure dans ta collection de disques entre Björk et Déficit budgétaire (un groupe français qui devrait rapidement faire son trou) est donc proche de zéro.

Pour rééditer un disque, il ne suffit pas de l’avoir en magasin via Ebay.

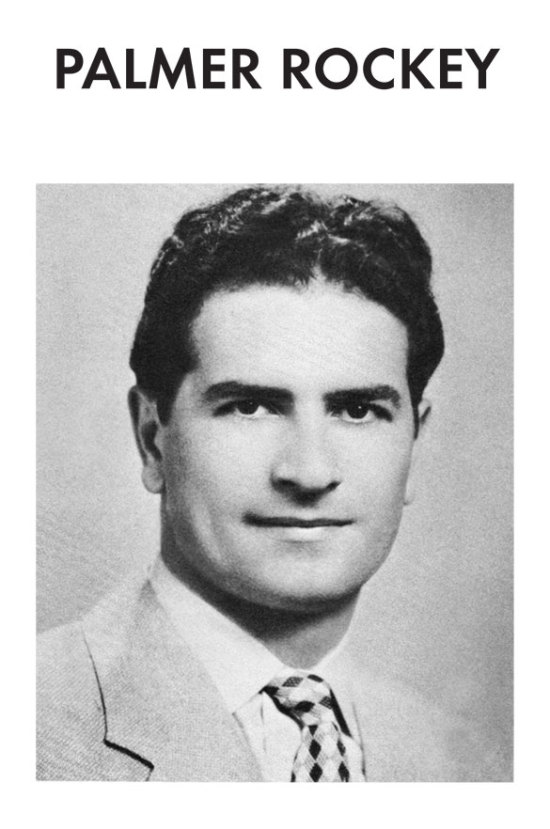

Nécessité faisant force de loi, Johnny se met en quête des ayant-droits. Avec un peu d’investigation, Trunk parvient à entrer en contact avec Cookie Ann Rockey, également connue sous le nom de Mary Ann, la première femme de Palmer dans les 70’s. Qui lui communiquera une vieille photo de la jeunesse chaotique de Rockey. Dès le départ, ça partait mal. Sa mère décède deux heures après sa naissance. Son père ne se remariera jamais et sera interné en hôpital psychiatrique alors que Palmer n’a que 8 ans. Dix ans plus tard, alors que Rockey atteint enfin sa majorité, son père meurt. Après 10 ans d’internement. L’histoire de ce loser magnifique peut commencer.

It Happened One Weekend

Malgré ce départ qui en aurait démotivé plus d’un, Rockey parvient à décrocher un diplôme de philosophie à l’université de St. Louis. Puis décide de devenir scénariste pour le Septième art et se barre en Grande-Bretagne pour percer. Il commence alors à écrire un script pour l’incroyable Boris Karloff, mais ça n’aboutit pas. Partant du principe bien connu que tout ce qui ne te tue pas te rends moins con, Palmer revient aux USA avec un objectif simple : faire un film de A à Z. Control freak en puissance, il souhaite tout maîtriser : production, musique, réalisation, script, etc…Bref, l’américano-italo se transforme en couteau suisse, et se dit qu’on n’est jamais mieux servi que par soit-même. Ceux qui pensent que Palmer est parti pour produire un cours-métrage bricolé en autoprod’ en seront pour leurs frais. Cet homme voit grand. Objectif : gagner des Oscars.

Malgré ce départ qui en aurait démotivé plus d’un, Rockey parvient à décrocher un diplôme de philosophie à l’université de St. Louis. Puis décide de devenir scénariste pour le Septième art et se barre en Grande-Bretagne pour percer. Il commence alors à écrire un script pour l’incroyable Boris Karloff, mais ça n’aboutit pas. Partant du principe bien connu que tout ce qui ne te tue pas te rends moins con, Palmer revient aux USA avec un objectif simple : faire un film de A à Z. Control freak en puissance, il souhaite tout maîtriser : production, musique, réalisation, script, etc…Bref, l’américano-italo se transforme en couteau suisse, et se dit qu’on n’est jamais mieux servi que par soit-même. Ceux qui pensent que Palmer est parti pour produire un cours-métrage bricolé en autoprod’ en seront pour leurs frais. Cet homme voit grand. Objectif : gagner des Oscars.

Un léger détail reste à régler : financer ce film. Une vieille rumeur invérifiable prétend que Rockey dragouille et récupère par mal de fonds via des femmes au foyer doté d’un matelas financier confortable. Et de penser à John Voight dans Midnight Cowboy…Une chose est certaine : à l’époque, Rockey ne travaille pas. Inutile pour lui de s’abaisser à rejoindre le monde des travailleurs, puisqu’il est « sponsorisé » par sa femme Cookie Ann, bourreau de travail au bureau de poste local. Pendant 3 ans, elle fera des heures supplémentaires pour aider son sacré mari à donner naissance à son rêve de film.

Palmer est un instinctif plus qu’un businessman. Dès qu’il a un peu de pognon, il filme, tourne des scènes. Jusqu’à être à sec. Le tournage s’étalera sur plusieurs années. Avec à chaque fois une nouvelle équipe de tournage, et…un nouveau casting. Un peu comme si Indiana Jones avait été tourné sur 10 ans. Scène d’intro : Indy est joué par Harrison Ford. Course poursuite : Tom Hanks. Scène de fin : Patrick Bruel. Un projet mûr pour l’étrange festival, si jamais il n’y a pas encore été diffusé.

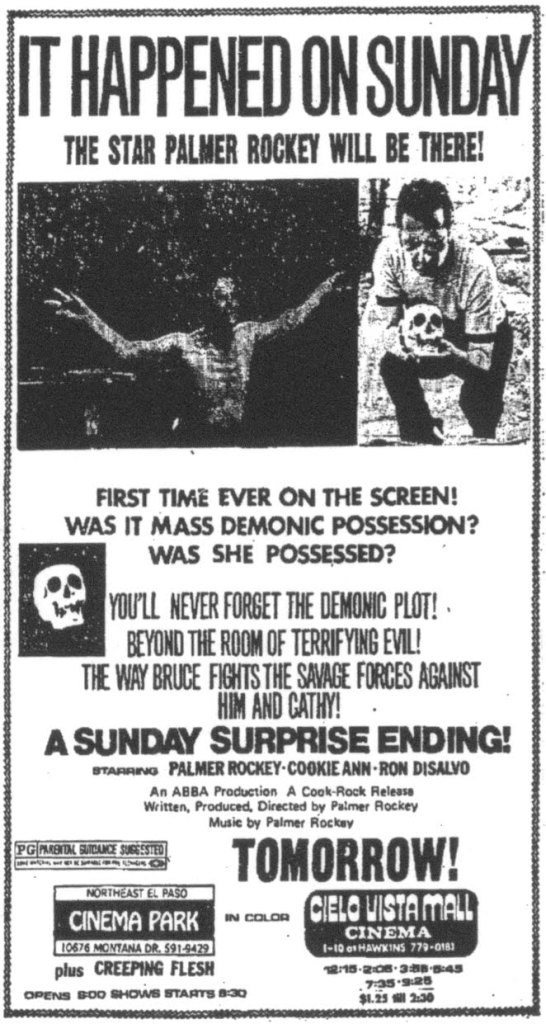

Après des années d’efforts démesurés, Rockey (et son mécène de femme active à qui je décide de rendre un nouvel hommage par cette parenthèse) termine son film. Un film qui n’aura jamais aussi bien porté son nom. It Happened One Weekend ne sera ainsi diffusé qu’à une seule reprise à Canyon Creek, le 11 octobre 1974. 300 personnes à tout casser assistent à cette séance du samedi soir. En week-end, donc. A cette occasion, sa wonder woman de femme se transforme en photographe. Une des photos termine sur la pochette de la bande originale.

It Happened One Weekend est donc un film écrit, produit, édité et réalisé par Palmer Rockey. Avec Palmer Rockey. Sur une musique de Palmer Rockey. Obsédé par la volonté de faire un film, une chose importante a pourtant été oublié : son contenu. Rockey pense que son plan est démoniaque. Pour couronner la séance, une surprise est même prévue. Mais ce moment se révèle être une catastrophe. Les gens rient tout au long du film et quittent la salle par petits groupes dès le début de la projection. Le désastre est complet. Rien de très surprenant, puisque le film n’a ni queue ni tête.

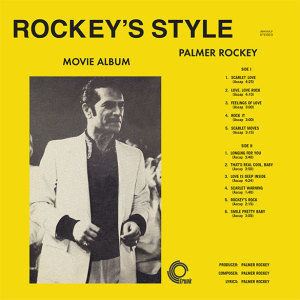

Atterré par des réactions si négatives, Palmer ne tarde pas à prendre la tangente. Direction L.A, où il pense toujours pouvoir être reconnu à l’académie des oscars. Un peu comme si Yoplait se décidait à lancer sur le marché un yaourt pour lequel un panel de consommateurs aurait vomi pendant les dégustations test. Fort de son inexpérience, Rockey continue à monter et remonter sans cesse ce film auquel il croit dur comme fer. Au fil des années, son titre change (It happened on sunday ; Rockey’s style ; Scarlet Love ou encore Scarlet Warning 666), des scènes sont ajoutées, d’autres supprimées sans ménagement. En 1980, la réalisation de ce film fête ses 10 ans, et il n’est toujours pas sorti.

On perd alors la trace de Rockey. Plus la moindre information sur la traversée des années fric par cet anti golden boy. Ni sur sa carrière, si sur sa vie personnelle. Une chose est certaine, Rockey Palmer passe l’arme à gauche en 1996. Et le film? Rien. Peanuts. Nada. Plus aucune trace. Le testament artistique de cette anti-star de l’underground se résume à la bande originale d’un film qui n’existe plus, soit un album autoproduit et irréel d’étrangeté.

Une bande originale qui sortira sous différents pressages, changeant de titre à chaque fois, et (on ne se refait pas…) avec un tracklisting qui ne correspond jamais exactement à ce qui est gravé sur le disque. En 2013, Johnny Trunk décide de sortir cette B.O somptueuse de l’oubli collectif qui ne pouvait que la frapper, encore et encore. Et en confie la remasterisation à John Brooks. Au menu, quelques reprises sauce Palmer (i.e : Rockey fait partie de la caste de ceux qui n’hésitent pas à détourner les paroles d’un classique pour mieux se sentir dans ses chaussons), comme Are you lonesome tonight ou Blue Christmas (qu’il renomme en deux temps trois mouvements Blue sunday...). Un disque de crooner de l’étrange. Plutôt soft. On n’est pas ici chez les freaks psychés des 70’s. Plutôt Gordon Alexander que Led Zep. Je ne vais pas user et abuser d’adjectifs qualificatifs qui pourraient vous donner envie de jeter une oreille sur ce disque d’un autre temps. Mais quand même : fragilité, finesse, étrangeté…Tout est là dans cette bande originale ultime du pays de la lose. Une bande originale à creuser, à laisser infuser pour en saisir toutes les subtilités du bizarre, dans un monde où la norme est devenue…la norme. Peu importe son titre, cet album est un grower. Un disque dont tu pressens rapidement qu’il contient bien plus que ce que ton oreille a pu en saisir à la première écoute. Un ovni à poser sur ta platine les soirs où tu es en quête d’un ou de plusieurs ailleurs. Du funk blanc bancal (l’impeccable Smile pretty baby), du rock plus calibré (le bien nommé Rock it nice n’ easy) ou encore des ballades à tomber (Lonesome tonight, digne des plus beaux titres de Lambchop, ou Scarlett Warning 666, qu’on jurerait échappée de Rio Bravo), ce disque est une mine. Et Rockey Palmer un mineur de fond qui ne verra jamais la lumière des projecteurs. PS : Si tu veux plus d’informations sur Rockey et sa vie de fou, procure toi The Rock – The Life And Crimes Of Palmer Rockey, biographie écrite par sa première femme Cookie Ann Rockey. Super nana.

Une bande originale qui sortira sous différents pressages, changeant de titre à chaque fois, et (on ne se refait pas…) avec un tracklisting qui ne correspond jamais exactement à ce qui est gravé sur le disque. En 2013, Johnny Trunk décide de sortir cette B.O somptueuse de l’oubli collectif qui ne pouvait que la frapper, encore et encore. Et en confie la remasterisation à John Brooks. Au menu, quelques reprises sauce Palmer (i.e : Rockey fait partie de la caste de ceux qui n’hésitent pas à détourner les paroles d’un classique pour mieux se sentir dans ses chaussons), comme Are you lonesome tonight ou Blue Christmas (qu’il renomme en deux temps trois mouvements Blue sunday...). Un disque de crooner de l’étrange. Plutôt soft. On n’est pas ici chez les freaks psychés des 70’s. Plutôt Gordon Alexander que Led Zep. Je ne vais pas user et abuser d’adjectifs qualificatifs qui pourraient vous donner envie de jeter une oreille sur ce disque d’un autre temps. Mais quand même : fragilité, finesse, étrangeté…Tout est là dans cette bande originale ultime du pays de la lose. Une bande originale à creuser, à laisser infuser pour en saisir toutes les subtilités du bizarre, dans un monde où la norme est devenue…la norme. Peu importe son titre, cet album est un grower. Un disque dont tu pressens rapidement qu’il contient bien plus que ce que ton oreille a pu en saisir à la première écoute. Un ovni à poser sur ta platine les soirs où tu es en quête d’un ou de plusieurs ailleurs. Du funk blanc bancal (l’impeccable Smile pretty baby), du rock plus calibré (le bien nommé Rock it nice n’ easy) ou encore des ballades à tomber (Lonesome tonight, digne des plus beaux titres de Lambchop, ou Scarlett Warning 666, qu’on jurerait échappée de Rio Bravo), ce disque est une mine. Et Rockey Palmer un mineur de fond qui ne verra jamais la lumière des projecteurs. PS : Si tu veux plus d’informations sur Rockey et sa vie de fou, procure toi The Rock – The Life And Crimes Of Palmer Rockey, biographie écrite par sa première femme Cookie Ann Rockey. Super nana.

Cette story est également l’occasion d’échanger quelques mots avec le mentor peu bavard Johnny Trunk responsable de la résurrection passagère de Palmer. Et accessoirement d’un vieux clip pour les déjantés Add N to (X). Trunk records, un label capable de sortir une compilation intégrale des bruits de Godzilla dans toutes les versions du film. Ou des B.O de Sexploitation à tout va. En résumé : un homme bien et sain d’esprit. A toi Johnny.

Gonzaï : Pourquoi avoir créé Trunk records?

Johnny Trunk : j’ai décidé de démarrer un label en 1995 car je ne parvenais pas à me procurer le genre de disques que je souhaitais obtenir. J’ai alors réalisé que la seule manière de me procurer les musiques de films non-enregistrées étaient de les trouver par moi-même, puis de les sortir. J’ai donc décidé de monter un label.

G : Ce label, c’est toi, puisque tu fais tout tout seul. Serais-tu le roi du DIY (Do it yourself)?

JT : Tu sais, c’est vraiment un tout petit label. Je fais l’immense majorité des choses seul à l’exception de quelques remastering et de certains graphismes. Je fais alors appel à d’autres personnes.

G : Dans la démarche, te sens-tu proche de labels comme Finders keepers ou Light in the attic?

JT : En fait, c’est à eux que tu devrais poser cette question car j’ai commencé Trunk records des années avant la création des labels que tu me cites. Je suis un crate-digger depuis l’âge de 16 ans. Pour me procurer des disques, je regarde partout. Commerce en ligne évidemment, mais aussi tous les endroits où tu peux trouver des disques physiques. Sur le sol, dans les rues, tout le temps, n’importe où. C’est ma vie. On peut dire que je suis un collectionneur obsessionnel depuis mes 16 ans.

G : Tes goûts musicaux semblent vraiment étranges et incongrus à l’heure où la musique plus formatée domine le monde. D’où te vient cette intérêt pour, par exemple, les bandes originales de série B ou de films porno?

JT : Tout ce dont je me souviens, c’est que depuis toujours je suis intéressé par la musique qui passe à la télévision. Cela m’a conduit vers des genres franchement bizarres quand j’étais gamin, et rien n’a changé depuis.

G : Quand tu veux sortir de la musique labellisée Trunk records, comment parviens-tu à retrouver les personnes détenteurs des droits de ces morceaux parfois très obscurs?

JT : La plupart du temps en regardant à l’endroit le plus évident…C’était assez difficile dans les 90’s, quand internet n’existait pas encore. Mais maintenant, c’est vraiment très simple, ce qui explique probablement en partie pourquoi autant de nouvelles rééditions arrivent chaque année de n’importe quel endroit du monde.

G : Connais-tu quelques labels français?

JT : Oui, très bien. Et j’aime beaucoup d’artistes ou de disques français. Par contre, je n’en sors quasiment jamais sur Trunk records.

G : Côté nouveautés, qu’écoutes-tu en ce moment?

JT : Connan Mockasin.

G : Peux tu me donner trois artistes à écouter absolument avant que je claque?

JT : Kenny Graham. Ranny Sinclair. Et un peu d’Helen Merril quand elle est partie en Italie. Ma réponse à ta question serait probablement radicalement différente demain, et le jour suivant, et le jour suivant…

2 commentaires

Jamais entendu parler ni écouté le

disque mais l’article me donne une putain de grosse envie de le faire

Bel article qui donne furieusement envie de lire la bio que lui a consacré Cookie Ann et de voir le film maudit- s’il en reste une trace? PS: pourquoi est-il mentionné « première femme »? Palmer aurait quitté cette perle?