Le hip-hop a autant d’histoires que de fans – et c’est tant mieux, voire bon signe. La fin des années 80 par exemple, pour certains c’est la préhistoire, pour d’autres c’était le futur. Pour moi c’était la découverte. C’est aussi un premier voyage à Londres, et l’achat compulsif d’une cassette juste pour la pochette de « 3 Feet High And Rising » par De La Soul. Un choc. Un album qui ne quittera jamais mon quotidien, alors qu’au même moment je trouvais que les albums de NWA et Public Enemy ne valaient pas un bon vieux Black Flag ou un Minor Threat (ou les Beastie Boys, même si je n’avais pas bien capté qu’ils faisaient du hip-hop). Je ne le savais pas encore, mais en 1989, je commençais à écrire ma propre histoire du hip-hop, une histoire qui n’a donc rien à voir avec la vôtre. Et cette histoire, sacré coup de bol, commençait avec un album qui sortait de l’ordinaire – et à posteriori je constate qu’il était en fait extra-ordinaire -, et qui me faisait exactement le même effet que l’album « Houlala 2, la mission » de Ludwig Von 88 (on n’est pas à une approximation près quand on découvre la mélomanie), sommet de punk français qui fût le premier disque qui m’avait fait prendre conscience qu’on pouvait faire absolument ce qu’on voulait en musique, s’amuser, rigoler et raconter des bêtises entre les morceaux, soit exactement ce que fait De La Soul sur son chef d’oeuvre inaugural, avec certes une musicalité nouvelle pour moi, mais j’y reviendrai.

Le hip-hop a autant d’histoires que de fans – et c’est tant mieux, voire bon signe. La fin des années 80 par exemple, pour certains c’est la préhistoire, pour d’autres c’était le futur. Pour moi c’était la découverte. C’est aussi un premier voyage à Londres, et l’achat compulsif d’une cassette juste pour la pochette de « 3 Feet High And Rising » par De La Soul. Un choc. Un album qui ne quittera jamais mon quotidien, alors qu’au même moment je trouvais que les albums de NWA et Public Enemy ne valaient pas un bon vieux Black Flag ou un Minor Threat (ou les Beastie Boys, même si je n’avais pas bien capté qu’ils faisaient du hip-hop). Je ne le savais pas encore, mais en 1989, je commençais à écrire ma propre histoire du hip-hop, une histoire qui n’a donc rien à voir avec la vôtre. Et cette histoire, sacré coup de bol, commençait avec un album qui sortait de l’ordinaire – et à posteriori je constate qu’il était en fait extra-ordinaire -, et qui me faisait exactement le même effet que l’album « Houlala 2, la mission » de Ludwig Von 88 (on n’est pas à une approximation près quand on découvre la mélomanie), sommet de punk français qui fût le premier disque qui m’avait fait prendre conscience qu’on pouvait faire absolument ce qu’on voulait en musique, s’amuser, rigoler et raconter des bêtises entre les morceaux, soit exactement ce que fait De La Soul sur son chef d’oeuvre inaugural, avec certes une musicalité nouvelle pour moi, mais j’y reviendrai.

Quoi qu’il en soit, je vous raconte ma vie uniquement pour illustrer le fait que le hip-hop, jeune culture de quartier à NYC au début des années 70, est devenu un style de musique académique qu’aujourd’hui tout le monde sait ranger, et dont les plus graveleux brûlots, les daubes les plus affligeantes (et bien entendu les plus fulgurantes saillies) occupent une place de choix dans les étagères de tous les foyers du monde – le ministère de la culture l’a même institutionnalisé en l’inscrivant au journal officiel de la définition très « street credibility » des « musiques actuelles » : rock, electro, rap. Une chose est sûre malgré tout, c’est que vous galèrerez énormément si vous cherchez un livre sur l’histoire du hip-hop, il n’y en a qu’une poignée. Par contre, des livres sur les 150 disques essentiels, ça oui. J’ai cherché des infos sur Native Tongues, le sujet de cette littérature à suivre : rien, ou alors juste trois lignes pour dire que c’était génial, précurseur, important, positif, bariolé, blablabla. Il était grand temps de rendre hommage à ces gens bien, à ces jeunes foufous plein de talent qui ont réellement inventé quelque chose de nouveau et qui, à mon humble avis, ont permis au hip-hop de sortir des clichés qui le faisaient tourner en rond de 83 à 88, sur la tête certes, mais qui, peut-être, négociait mal l’air du temps propice à l’ouverture en s’accrochant à des codes déjà éculés et donc logiquement récupérés par : LA MODE

Le Summer of Hip-hop

Oui, la mode, fléau ultime de récupération grand public (argent, argent) des manières nouvelles de s’amuser de la jeunesse, et dont les échos résonnent un peu plus loin que le quartier. C’était au milieu des années 80, au moment où, après le skate et le yoyo, les marchands de gadget avaient décidé que le hip-hop pouvait générer de gros bénéfices à grand coup de publicités ciblées (H.I.P H.O.P avec Sydney à la télé, bien relayé dans Pif Gadget ou Picsou Magazine), jusqu’au prochain « truc » (les bracelets torsadés fluo par exemple, ou les jeans neige imprimés avec des Titi et Gros Minet). Comme si le hip-hop, après la vraie révolution Zulu fomentée aux carrefours des quelques rues du Bronx dans les années 70, jusqu’à l’explosion de Sugarhill Gang, se figeait dans une culture « fermée », ultra codée, et donc facilement déclinable en clichés (Dj, scratch, battles de MC’s, grafitti, breakdance, casquette, baskets, et, surtout, la fête). Le message de Grandmaster Flash en 83 imposa certes le mouvement comme art à part entière (et RUN DMC en rajoutera une couche en 84 en taclant les « Sucker MC’s »), mais il faudra attendre la fin des années 80 pour que le genre passe un cap, et s’échappe de ces fameux clichés vendus essentiellement aux enfants et bien assimilés par la musique de variétés sous toutes ses formes (par respect, je ne citerai pas les fumeux couplets « rap » dont se sont fendus les 3/4 des stars du Top 50 de l’époque).

Non, le hip-hop, ce n’est pas qu’une façon de chanter.

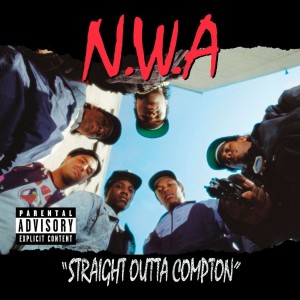

Non, le hip-hop, ce n’est pas qu’un « rythme », un grafitti sur un paquet de Corn Flakes ou du smurf. Heureusement, madame soleil avait prévu le truc : il y avait eu le Summer of Love des hippies au printemps 1967, le Summer of Punk au printemps 1977, il se passera forcément quelque chose au printemps 1988. Ce sera l’ecstasy, les rave, l’acid house et l’Hacienda à Manchester, et deux albums qui vont amorcer un nouveau point de départ du hip-hop aux USA : « Straight Outta Compton » de N.W.A. vers Los Angeles, et « Straight Out The Jungle » des Jungle Brothers à New-York. Une vraie révolution musicale qui marquera les années à venir, dont les plus incroyables précurseurs furent les Jungle Brothers – même si ils n’en ont jamais vraiment récolté les fruits. Il est temps de leur rendre hommage.

1988 : le début du deuxième âge d’or

Straight Outta Compton, Straight Out The Jungle, deux titres similaires, et pourtant deux visions différentes du futur du hip-hop : d’un côté des gangsters californiens fiers de leur sticker « parental advisory : explicit lyrics » gagné à coups de « Fuck the police ». Sur la pochette, le gang en colère met en joug d’un gros flingue un homme à terre (un flic ?). Le succès mondial de cet album agressif et rugueux marquera définitivement la posture hardcore – et signes extérieurs de richesse – du gangsta rap à venir : Nigger With Attitude. A New York en revanche, les Jungle Brothers se montrent sur leur pochette en tenue kaki de safari, en pleine jungle, entre un singe et un éléphant, Afrique en médaillon autour du cou. Le groupe annonce la couleur de son afrocentrisme comme racine et héritage, au moment où, côte ouest, N.W.A. déclare la guerre, armée, contre les violences racistes policières (jusqu’à son nom). Les « gangsters » californiens sortent de leur banlieue (Compton), les « zulus » New-Yorkais sortent de la jungle et remettent leurs racines africaines au centre du débat. Art politique de combat contre art philosophique et spirituel ? Violence contre hédonisme ?

Straight Outta Compton, Straight Out The Jungle, deux titres similaires, et pourtant deux visions différentes du futur du hip-hop : d’un côté des gangsters californiens fiers de leur sticker « parental advisory : explicit lyrics » gagné à coups de « Fuck the police ». Sur la pochette, le gang en colère met en joug d’un gros flingue un homme à terre (un flic ?). Le succès mondial de cet album agressif et rugueux marquera définitivement la posture hardcore – et signes extérieurs de richesse – du gangsta rap à venir : Nigger With Attitude. A New York en revanche, les Jungle Brothers se montrent sur leur pochette en tenue kaki de safari, en pleine jungle, entre un singe et un éléphant, Afrique en médaillon autour du cou. Le groupe annonce la couleur de son afrocentrisme comme racine et héritage, au moment où, côte ouest, N.W.A. déclare la guerre, armée, contre les violences racistes policières (jusqu’à son nom). Les « gangsters » californiens sortent de leur banlieue (Compton), les « zulus » New-Yorkais sortent de la jungle et remettent leurs racines africaines au centre du débat. Art politique de combat contre art philosophique et spirituel ? Violence contre hédonisme ?

Pas si simple, car lorsqu’on écoute ces deux albums, la musique n’est, au fond, pas si différente que ça. Mais si les samples citent dans le même esprit des références communes afro-américaines, elles sont par contre au service de deux revendications bien différentes : violence et engagement social vindicatif pour les uns, conscience sociale, africanisme, jazz et positivité pour les autres. Plus simplement, on assiste en direct à une quasi-définition des deux grands axes de l’âge d’or du hip-hop que les spécialistes situent entre 1987 et 1993 (gangsta rap / hip-hop conscient – jazz rap). Mais l’esprit du Native Tongues Posse (Jungle Brothers, De La Soul, A Tribe Called Quest, etc…) ira plus loin qu’un simple rêve d’adolescent idéaliste : en inscrivant l’héritage africain dans leur philosophie, le crew a inscrit le hip-hop dans une histoire musicale plus globale, en lui enlevant l’étiquette rapidement collée par l’industrie de « musique de jeunes » – et les clichés « bad boys » sur les noirs à baskets et casquette qui vont avec. Le début du hip-hop conscient, d’une certaine manière, et le début de deux histoires parallèles, en forme de yin et yang, pour raconter un même mouvement.

Jungle Brothers

À cet égard, le premier album des Jungle Brothers est caractéristique du « son » et de l’esprit à venir de toute la clique Native Tongues : fun, frais, jazzy, sautillant, cool. Les samples de soul, de funk et de jazz sont énormes (contrairement aux autres, ils samplaient les vieux disques de… leurs parents !), et leur sens de la danse atteindra ce point crucial avec I’ll house you (un rap explosif sur le hit house Can You Party de Todd Terry) qui le cataloguera comme inventeur de l’éphémère sous-genre « hip-house », hommage direct à une autre invention musicale afro-américaine : l’acid house. Malgré tout, si l’influence rythmique boom-bap East Coast reste prédominante (merci James Brown), les samples prendront chez eux un sens plus particulier. Le meilleur exemple restant leur version de What’s Going On de Marvin Gaye, dont ils garderont l’esprit d’apaisement et d’appel à la paix sociale. Leur texte, véritable manifeste contre la facilité du « game » (deal, flingue et grosse bagnole – contre pied total à NWA) et sa triste fatalité, observe les ravages qu’il provoque chez les jeunes du Bronx, et milite pour une issue par l’éducation, le respect du sens du combat de leurs ainés pour les libertés des afro-américains, la fierté d’une richesse culturelle pour de nouvelles figures, de nouveaux modèles. Le titre Black is Black enfonce le clou d’une prise de conscience sur ce thème, appelle à une lutte positive pour l’égalité des races, tout en assumant et revendiquant une histoire, et bien sûr une couleur de peau. C’est d’ailleurs sur l’introduction de ce titre que le jeune Q-Tip annonce la création de son nouveau groupe : A Tribe Called Quest.

À cet égard, le premier album des Jungle Brothers est caractéristique du « son » et de l’esprit à venir de toute la clique Native Tongues : fun, frais, jazzy, sautillant, cool. Les samples de soul, de funk et de jazz sont énormes (contrairement aux autres, ils samplaient les vieux disques de… leurs parents !), et leur sens de la danse atteindra ce point crucial avec I’ll house you (un rap explosif sur le hit house Can You Party de Todd Terry) qui le cataloguera comme inventeur de l’éphémère sous-genre « hip-house », hommage direct à une autre invention musicale afro-américaine : l’acid house. Malgré tout, si l’influence rythmique boom-bap East Coast reste prédominante (merci James Brown), les samples prendront chez eux un sens plus particulier. Le meilleur exemple restant leur version de What’s Going On de Marvin Gaye, dont ils garderont l’esprit d’apaisement et d’appel à la paix sociale. Leur texte, véritable manifeste contre la facilité du « game » (deal, flingue et grosse bagnole – contre pied total à NWA) et sa triste fatalité, observe les ravages qu’il provoque chez les jeunes du Bronx, et milite pour une issue par l’éducation, le respect du sens du combat de leurs ainés pour les libertés des afro-américains, la fierté d’une richesse culturelle pour de nouvelles figures, de nouveaux modèles. Le titre Black is Black enfonce le clou d’une prise de conscience sur ce thème, appelle à une lutte positive pour l’égalité des races, tout en assumant et revendiquant une histoire, et bien sûr une couleur de peau. C’est d’ailleurs sur l’introduction de ce titre que le jeune Q-Tip annonce la création de son nouveau groupe : A Tribe Called Quest.

Les Jungle Brothers, Mike G, Afrika Baby Bam, et DJ Sammy B, sur les bases d’une philosophie humaniste apprise au sein de la Zulu Nation, seront les premiers à vraiment exprimer leur africanité dans le monde du hip-hop, et seront à l’origine également de cette imagerie presque hippie que De La Soul propagera aux quatre coins du globe l’année suivante (les coupes de cheveux, les couleurs flashy des visuels, les fringues bariolées, etc). Mais la carrière des Jungle Brothers sera un chemin pavé d’embûches et ils louperont, à cause d’emmerdes à répétition avec leurs labels, la renommé qui leur était pourtant due. Malgré tout, I’ll House You deviendra un énorme hit grâce à l’aide de l’oncle de Mike G, l’important Red Alert (fameux Dj de Kiss FM qui propage la bonne parole hip-hop depuis le début dans les foyers New-Yorkais, mais aussi producteur et membre de la Zulu Nation d’Afrika Bambaataa). C’est d’ailleurs par le biais de la Zulu Nation que la connexion se fera avec trois gamins de Long Island, dont les démos finiront par donner, entre les mains de leur pote producteur Prince Paul, l’album phare de Native Tongues : le phénoménal « 3 Feet High and Rising ».

De La Soul

Pour un Français, le hip-hop américain passe d’abord par le son, la musique et le flow des rappeurs, rarement par les paroles. Si notre handicap invraisemblable à apprendre l’anglais est une blague récurrente dans le monde entier, n’en déplaise aux moqueurs, ça ne nous empêche pas de kiffer le rap US, ni de lancer un sourire magnanime à l’adresse de notre pote qui, à coup sûr, sera en plus celui qui criera le plus fort, le sourcil froncé et probablement les bras en l’air, un puissant « Assassin de la police », cette merveilleuse et mythique punch line dont la SACEM cherche encore la trace dans le texte original de KRS-One. D’ailleurs, et comme ça ce sera enfin écrit quelque part, les vraies paroles du refrain de KRS-One sont « Woop-woop !

That’s the sound of da police ! Woop-woop ! That’s the sound of the beast ! ».

Tout ça pour dire que, dans le cas du premier album de De La Soul, aucun risque de contre sens : tout semble avoir été fait dans la forme pour qu’il n’y ai aucun obstacle à la compréhension du fond. Pour l’ambiance générale, rien que la pochette est parlante, et ne ment pas : du jaune, du vert et du rose fluo, des fleurs et les têtes des trois gugusses qui nous regardent du dessus (et au passage un nouveau petit pied de nez à la pochette de « Straight Outta Campton » de NWA). A la lecture des titres de morceaux, l’oeil s’arrête sur D.A.I.S.Y. Age, l’ambiance flower power est donnée, cet album plein de promesses sent bon le fun, sans s’y connaître trop en hip-hop, cette pochette ne ressemble à rien de connu pour un disque de rap (les vieux skateurs comprendront si je leur dis que cet album est au hip-hop ce qu’est au skate la board « Barnyard Animal Farm » de Mike Vallely, sorti la même année chez World Industries : une révolution après laquelle plus rien ne sera jamais comme avant). Nous sommes début 1989, le mur de Berlin n’est pas encore tombé mais, côté skate et côté hip-hop, les barrières explosent déjà dans tous les sens.

Aux antipodes des codes en vigueur, et en moquant les clichés par de somptueuses parodies (le summum étant Me, Myself & I, titre potache à l’encontre de l’ego-trip ridicule du rap), De La Soul nous offre un concept album sur la base d’un faux jeu télévisé, avec interludes complètement débiles (les fameux « skits ») entre les morceaux et des productions dingues qui vont chiper des samples dans des registres jamais entendus avant (de type pop ou easy listening sympathiquement kitch). Sur le morceau Buddy, véritable ôde au collectif, les Jungle Brothers, A Tribe Called Quest, Queen Latifah et Monie Love se partagent le micro, inaugurant ici toutes les collaborations à venir entre tout ce petit monde qui constitue le noyau dur du Native Tongues Posse. Une véritable famille, qui adoptera de joyeux nouveaux enfants (Black Sheep & Chi-Ali, le français Lucien Revolucien, The Beatnuts, Brand Nubian, Leaders of the New School – avec Busta Rhymes -, Mos Def, Truth Enola, Da Bush Babees, Common, The Pharcyde), avant de s’éparpiller dans des tensions inévitables.

Fraicheur, couleur, candeur, la Native Tongues devient synonyme de joie, de fête, d’humour, et d’amour… et surtout de musique : le premier album de A Tribe Called Quest arrivera l’année suivante pour finir de nous tuer de bonheur. Mais avant ça, remercions au passage Tom Silverman de Tommy Boy Records pour avoir sorti les disques d’Afrika Bambaataa, puis de De La Soul, Queen Latifah, puis de Coldcut (oui oui), 808 State (aussi), et d’avoir eu le courage de miser sur ces petits jeunes (très jeunes). J’imagine qu’il ne se doutait pas que ce disque allait se vendre par millions. Ah oui, j’allais oublier, l’album s’est décliné en pas moins de six singles, vous les connaissez tous (Me, Myself & I, Eye Know, Buddy, The Magic Number, Ghetto Thang, Say No Go, et aussi Jenifa Taught Me en fait : ne luttez pas, rien qu’à la lecture de ces titres de chanson, je sais que vous aussi vous êtes en train d’en siffloter un ou deux).

A Tribe Called Quest

Donc reprenons, chronologiquement : Novembre 1988, les Jungle Brothers déboulent. Janvier 1989, les De La Soul déboulent. Avril 1990, coucou A Tribe Called Quest !

Fringues bariolées, trouvailles sonores et textes ultra positifs, New York vivait, à la fins des années 80, à l’heure de la Native Tongues, et dans chaque auto-radio, Dj Red Alert n’en finissait pas de mettre en avant ces gamins finauds qui mettaient en pratique les actions culturelles de la Zulu Nation : s’en sortir par le hip-hop, trouver sa voie dans l’ouverture aux autres, et surtout s’amuser. Un incroyable documentaire de 2011 retrace l’histoire de Q-Tip et des Tribe Called Quest (Beats, Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest), et sa première partie dégomme toutes les mythologies qu’on pouvait s’imaginer sur ceux qui allaient devenir de véritables superstars mondiales et changer en profondeur la culture hip-hop. Juste des gamins passionnés de musique et bourrés de talent qui faisaient leur truc avec leurs potes… bouleversant de simplicité. L’histoire de quatre copains d’école donc, Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad et Jarobi White, qui passent leurs week-ends à rapper et faire les DJ’s, jusqu’à ce que Q-Tip rencontre les Jungle Brothers (dans le même lycée que lui) et se retrouve en studio avec eux pour l’enregistrement du fameux « Black Is Black », puis avec De La Soul pour l’enregistrement de « 3 Feet High And Rising ». Avec un terrain d’émulation si idéal et de tels parrains de choix, que le premier album de A Tribe Called Quest, « People’s Instinctive Travels & the Paths of Rhythm », explosera dès sa sortie en 1990 et complètera alors la sainte trinité Native Tongues aux côtés des premiers Jungle Brothers et De La Soul. Dans cet album, qui se barre musicalement un peu dans tous les sens, les textes font preuve d’une incroyable maturité (ils ont 19 ans quand ils l’enregistrent) et ils parlent tout naturellement de conscience sociale avec un aplomb et une sagesse qui force le respect (Description of a fool). Si Bonita Applebum, un des tubes de l’album, laisse échapper un trop plein d’hormones romantiques assez touchant, c’est le fougueux et branleur Can I Kick It ? sur lequel ils osent sampler la basse de Walk on the wild side de Lou Reed qui marquera profondément les esprits.

Ce truc de jazz-rap

Les productions de Ali Shaheed Muhammad et Q-Tip seront donc un vrai tournant du genre, qui finira d’imposer ce qu’on appelle déjà le « jazz-rap » dans le milieu. Grand collectionneur de disques et boulimique de musique, Q-Tip aura certes appris la liberté au contact des Jungle Brothers et de De La Soul, mais aussi quelques techniques de production auprès de Large Professor, autre grand sorcier de son âge, qui commencera à 17 ans avec Eric B & Rakim pour marquer de sa patte des hits à venir de Mobb Deep, Nas, Big Daddy Kane ou encore Common. Bref, l’environnement était là, l’émulation aussi, chacun essayant de trouver « le » sample jamais utilisé avant : le jeu de la facilité, avec les poses obligées du rap game, ne semblait plus être à l’ordre du jour. Sampler du jazz, rapper comme un jazzman, l’idée était bonne, mais au delà des mots, ce qui marque dans les albums de A Tribe Called Quest, c’est le « cool » et la rondeur des productions, et le chant qui n’a pas besoin de brailler pour se faire entendre. Et puis, il y avait aussi à ce moment G.U.R.U et Dj Premier qui, avec le premier album de Gang Starr, montraient eux aussi une facette « consciente » et vraiment « jazz » du hip-hop : en gros, l’air du temps était propice à tous les possibles, une vraie révolution était en marche (« Paul’s Boutique » des Beastie Boys et « Done By The Force Of Nature » venaient d’ailleurs de sortir, les copains de The Roots étaient sur les starting blocks et Dr Dre prenait des notes dans son coin pour plus tard).

Comme je l’écrivais dans l’introduction de ce texte, chacun se fait son histoire du hip-hop par rapport à ce qu’il connaît et à ce qu’il aime : je n’ai jamais été trop fan de Gang Starr, puis de Jazzmatazz, qui malgré tout faisaient, dans les disques du moins, peu ou prou le même truc que les Native Tongues. Mais ils n’avaient pas, selon moi, la fougue de la jeunesse, la fraîcheur et la dérision de De La Soul, Jungle Brothers et A Tribe Called Quest. Leur jazz-rap-conscient était peut-être un peu sérieux pour moi, qui sait ? Quoi qu’il en soit, je ne sais absolument pas si G.U.R.U et Dj Premier entretenaient des relations avec la Native Tongues, si ils étaient potes ou se tiraient la bourre. Cette question, il faudrait peut-être la poser à Lucien Revolucien, le pionnier du hip-hop en France qui a lui-même rappé sur les albums de tous ces gens, et faisait partie de Native Tongues. C’est même lui qui devrait écrire cette histoire en fait. Mais peut-être l’a t-il déjà fait… je vous laisse fouiner.

Ladies First

Bon, il n’est pas non plus question d’écrire un livre ici, mais il semble impossible de ne pas parler des autres membres du collectif, indissociables de cette famille colorée dont Queen Latifah pourrait être considérée comme la grande soeur cool (mais souvent en colère). Après son girl group de lycée (Ladies Fresh) et son premier single qui fut repéré par Tommy Boy, son premier album sort en 1989 (« All Hail The Queen ») avec des productions de Prince Paul et KRS-One. Son puissant message afrocentriste et féministe détonne avec les rigolades des turbulents De La Soul (qu’on entend tels quels dans Mama Gave Birth To The Soul Children) et son statut de porte parole sera en outre clairement posé avec Ladies First, et son clip, qui amorce une forte position féministe et anti-apartheid au sein de la Native Tongues, une position alors vraiment nouvelle dans le monde très masculin – voir macho – du hip-hop. D’ailleurs, ce titre introduit également la Londonienne Monie Love dans la famille, qui connaîtra un énorme succès en 1990 avec It’s a Shame (My Sister). De forme légère, ce titre a fait danser le monde entier en faisant passer un message clairement féministe qui exhortait les femmes à ne plus supporter les violences domestiques de sales types.

Un énorme hit un peu désuet (musicalement) aujourd’hui, qui malgré tout reflétait bien l’air du temps de cette alternative hip-hop qui dénonçait le machisme et le bling bling gangsta, tout en touchant du doigt une relation musicale forte qui existait alors entre NYC et l’Angleterre, et que Simon Reynolds avait relaté en 1990, toujours avec la justesse qui le caractérise, dans un article titré Positivité :

« Il y a quelque-chose dans l’air. Appelons-le positivité, hédonisme, spirituel, bonnes vibrations ou peacédélique, toujours est-il qu’un nouvel esprit prend forme du côté de la dance music. Nous avons à nouveau foi dans l’espoir. C’est le rap qui a donné le ton de la pop culture des années 80. (…) En 1989, compétition et confrontation ont laissé place à une aspiration à l’unité et au son détendu apporté par De La Soul. My Myself & I a tourné en ridicule la vanité et le matérialisme ostentatoire de l’ancienne école, pour laquelle « être soi-même » équivalait à fouler ses ennemis du pied. Ils ont ouvert la voie à un rassemblement de groupes afro-américains, le mouvement Native Tongues (The Jungle Brothers, Queen Latifah, A Tribe Called Quest), dont les membres œuvrent pour la prise de conscience de la communauté et de l’histoire ». La suite de son texte est sans équivoque « la survie que proposait le rap ne suffisait plus à satisfaire les gens : ils voulaient vivre ».

Ainsi, des passeurs comme Soul II Soul et Gilles Peterson propageront la bonne parole en Angleterre, défendant « une esthétique ancrée dans le canon des artistes noirs éclairés : Coltrane, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Gil Scott-Heron », liée à une « tradition d’élévation des sentiments et d’ascension sociale propre à la pop noire » dont l’acid-house est le descendant direct. Le « Second Summer of Love » qui secouera l’Angleterre et les lundis joyeux de Madchester sera ainsi un écho à cet hédonisme spirituel (et fêtard) que sont en train d’inventer au même moment les Native Tongues, dans une période de fin de guerre froide ou tout semble possible… le retour des hippies ? Un peu oui. En tout cas, si on devait résumer ce moment de peacédélisme en un seul titre, sûr qu’on choisirait Groove Is In The Heart de Deee-Lite (1990), qui réalisait l’exploit de mélanger le rap de Q-Tip, les semelles compensées de Lady Miss Kier, les lunettes en étoile de Bootsy Collins et le pipeau de Towa Tei pour un réel sommet de groove et d’insouciance. L’histoire montrera en revanche que cette euphorie sera vite rattrapée par une méchante descente qui durcira le ton, aussi bien socialement que musicalement, mais là n’est pas le propos. Gardons en tête que cet « air du temps » a permis l’éclosion de la Native Tongues et avec elle la scission du hip-hop à la toute fin des années 80, conscient, positif et béatement hippie d’un côté, gangsta, hardcore et bêtement bling bling de l’autre.

La fin de la fête

Toutefois, la fougue de la jeunesse s’épuisera assez vite et le mouvement se délitera lentement, dès 1991 : De La Soul se fatigue de sa réputation de groupe de gentils babas cool et tente de changer son image avec « De La Soul is dead » et A Tribe Called Quest sort « Low End Theory », rien de moins qu’un des meilleurs albums de hip-hop de tous les temps qui les propulsera au rang de (super)stars. Des tensions internes commencent à se faire sentir, et là je suis triste de ne pas avoir la place de tout vous raconter, surtout que les petits jeunes qui intègrent malgré tout à ce moment là la Native Tongues contribueront à la continuité de cet esprit. Les Black Sheep tout d’abord, dégoutés du « game » après être passés par la case prison et bien décidés à ne pas y retourner. Puis les Leaders Of The New School (dont faisait partie le jeune Busta Rhymes), présentés à Q-Tip par Chuck D de Public Enemy, mais aussi les futures stars Brand Nubian, les chicanos Beatnuts, ou les jeunes Mos Def et Common à la toute fin, qui intègreront cette grande famille qui continuera malgré tout à s’entraider et s’inviter sur des morceaux. Mais les deux ans qui séparent le Doin’ Our Own Dang des Jungle Brothers et le Scenario de A Tribe Called Quest bouclent déjà un cycle. Scenario, qui clôt « Low End Theory », propose des scénarios possibles pour le futur du rap et pourrait même être entendu comme la fin de Native Tongues.

Toutefois, la fougue de la jeunesse s’épuisera assez vite et le mouvement se délitera lentement, dès 1991 : De La Soul se fatigue de sa réputation de groupe de gentils babas cool et tente de changer son image avec « De La Soul is dead » et A Tribe Called Quest sort « Low End Theory », rien de moins qu’un des meilleurs albums de hip-hop de tous les temps qui les propulsera au rang de (super)stars. Des tensions internes commencent à se faire sentir, et là je suis triste de ne pas avoir la place de tout vous raconter, surtout que les petits jeunes qui intègrent malgré tout à ce moment là la Native Tongues contribueront à la continuité de cet esprit. Les Black Sheep tout d’abord, dégoutés du « game » après être passés par la case prison et bien décidés à ne pas y retourner. Puis les Leaders Of The New School (dont faisait partie le jeune Busta Rhymes), présentés à Q-Tip par Chuck D de Public Enemy, mais aussi les futures stars Brand Nubian, les chicanos Beatnuts, ou les jeunes Mos Def et Common à la toute fin, qui intègreront cette grande famille qui continuera malgré tout à s’entraider et s’inviter sur des morceaux. Mais les deux ans qui séparent le Doin’ Our Own Dang des Jungle Brothers et le Scenario de A Tribe Called Quest bouclent déjà un cycle. Scenario, qui clôt « Low End Theory », propose des scénarios possibles pour le futur du rap et pourrait même être entendu comme la fin de Native Tongues.

Toujours est-il que « l’esprit » perdurera et l’histoire continuera de s’écrire avec par exemple les Soulquarians et Okayplayer (Questlove et The Roots, Bilal, Common, Roy Hargrove, Erykah Badu, D’Angelo, James Poyser, Mos Def, Q-Tip, Talib Kweli, J Dilla, Blackalicious, Dilated People, Mr Lif, DangerDoom etc.) et même des labels comme Stones Throw, Ninja Tune ou Rawkus qui, à la fin des années 90, raviveront cette flamme de joie et de fête – les Jungle Brothers, De La Soul seront même convoqués par les Propellerheads et Fatboy Slim aux plus belles heures du big beat, autre mouvement dont la « positivité » reste encore aujourd’hui indéniable. En 2005, deux énormes hits anglais auront même du « Native Tongues » au micro : Feel Good Inc. de Gorillaz avec De La Soul et Galvanize des Chemical Brothers avec Q-tip.

Mais comme je le répète depuis le début de ce texte, vous devez avoir votre propre histoire du golden age du hip-hop à raconter, et bien évidemment tout ce que je viens d’écrire est aussi incomplet que subjectif. C’était juste un point de vue de fan qui pense souvent, avec une grande émotion, à ces douces années d’insouciance et de Native Tongues que furent 1988, 1989, 1990 et 1991 et dont l’histoire n’est pas assez (re)connue à son goût.

Il faut dire que ces quatre années étaient aussi riches qu’exceptionnelles, et que Public Enemy, NWA, Slick Rick, Ultramagnetic MC’s, Eazy-E, Eric B. and Rakim, RUN DMC, Doug E. Fresh, Derek B, Salt’N’Pepa, Afrika Bambaataa & Soulsonic Force, Beastie Boys, Mantronix, Kool G Rap, EPMD, Boogie Down Production, Ice T, Big Daddy Kane, 3rd Bass, Gang Starr, Biz Markie, Schooly D, LL Cool J, Tone-Loc, The 2 Live Crew ou Jazzy Jay sortaient leurs meilleurs albums, puis, au tout début des années 90, Ice Cube, X Clan, Del The Funky Homosapien, Scarface, The Freestyle Fellowship, 2PAC, Naughty By Nature, Dr Dre, The Pharcyde, Das EFX, The Disposable Heroes Of Hiphoprisy (et bien entendu De La Soul, A Tribe Called Quest et les Jungle Brothers) ouvraient la voie aux non moins fameux Wu Tang Clan, Snoop Doggy Dogg, KRS-One, Cypress Hill et Jazzmatazz : le tsunami était en marche. Mais malgré tout, une chose est sûr, et c’est Mike D des Beastie Boys qui le dit : « Le Native Tongues Posse a inventé le rap festif et engagé ». J’aime bien cette conclusion.

2 commentaires

Joli.

En faisant un tout petit peu le chieur, j’aurais citer également dans le dernier paragraphe pour ce qui est du début 90’s, Digable Planets et, via Gang Starr certes, le petit père Jeru the Damaja.

Mais joli, en effet.

Guitou

Et la petite faute de conjugaison, c’est cadeau, ça me fait plaisir.