Arrivée à Mumbai, la « porte de l’Inde ». Matthieu et moi-même n’en revenons pas. Nous y voilà enfin. Embarqués dans un taxi qui nous mène de l’aéroport à la ville, nous calquons sur notre rétine vierge nos premières impressions. « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher des nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux » disait Marcel Proust. Nous n’avons d’ailleurs aucune certitude concernant cette première excursion si ce n’est celle d’en prendre plein les mirettes.

Mumbai, comme New-Delhi ou Calcutta, sont des villes monstrueusement colossales. En s’enfonçant dans la poussière moelleuse des rues, tout n’est que misère, confusion et désordre. On dirait les rescapés d’un cataclysme. Des tonnes de déchets jonchent l’asphalte déglingué, des bébés nus qui ne pleurent jamais dorment à même ce bitume lézardé. C’est une misère fourmillante et obscène comme il en existe tant dans ces mégalopoles extrêmement pauvres. Dans cet amas sans formes vivent des millions d’Indiens malingres enveloppés dans des chiffons maculés et des turbans fétides. Parmi eux aussi, des aveugles, des estropiés ainsi que des vaches et des chiens décharnés, grelottants.

Fashion weak

Ceux qui s’en sortent un peu mieux sont habillés à l’Européenne, pantalons pattes d’eph’ et chemises cintrées, parfois bariolées. Tous ou presque portent la moustache, plus pour affirmer leur masculinité que par coquetterie. Et pourquoi ces cheveux oranges ? La conséquence de trop de curry ? Apparemment c’est pour dissimuler leur toison grisonnante. Les femmes, elles, portent le sari de diverses couleurs, des plus simples aux plus criardes. Comme les Africaines, elles sont capables de supporter des paniers surchargés sur la tête, en plus des nombreux colliers et bracelets qu’elles arborent. Jamais mes sens n’ont été autant mis à contribution, autant portés en éveil. L’Inde, pays d’épices.

Et de pisse. Nous continuons de pénétrer la ville comme les entrailles d’une bête meurtrie et assoiffée. La bête est en marche. Une marche au rythme des klaxons ahuris et des marchands abrutis. Rien à voir avec celle qui se déroule en ce moment même à Paris pensais-je. Celle des podiums, des femmes compas, des hommes vernis, des folles à sourcils peroxydés, des bêcheuses fardées, des mondains avariés. Pour sûr qu’ils trouveraient que les Indiens ont un côté rétro assez coolos. Les gens de la mode, ces bêtes sophistiquées. Toute cette effervescence stérile semble bien loin à présent. Paris est loin, nos gows sont loin ; loin des queues, loin des peurs.

Rupture mercantile

A Paris comme ici, je suis un étranger. Des wagons bondés de la ligne 4 aux rues bouillonnantes de Strasbourg St-Denis, toujours cette même indifférence ; tous ces gens s’évitant consciencieusement comme si tout rapport humain était une maladie honteuse et contagieuse. Ils se dissimulent derrière un masque indicible, vitreux, et se recroquevillent derrière un casque auditif tels les êtres d’une génération aphone. En mode aléatoire, ils écoutent pour ne pas entendre. La lourde existence d’une sourde oreille.

En Inde, c’est tout l’inverse. Ce n’est pas de l’indifférence que l’on ressent, non. Les Indiens vous dévisagent profondément de leurs yeux noirs pénétrants. Comme des enfants curieux et sans gêne, ils se retournent et souvent vous suivent même. Nous sommes ici au centre de toutes les attentions et c’est extrêmement troublant. Il n’y a aucune méchanceté dans leur regard, juste une espèce de curiosité infantile assez touchante. Du moins jusqu’à ce qu’ils vous abordent et vous racolent pour quelques roupies. Ne pas oublier que pour l’Indien, nous restons un occidental, cette chose avaricieuse. Les rabatteurs veulent vous vendre tout et n’importe quoi. Surtout n’importe quoi. Des babioles de toutes sortes, des breloques, des objets de pacotille, qu’ils vous présentent comme des bijoux de grande qualité. Il suffit de marchander un peu pour se rendre compte que le prix initial était une escroquerie. Comment leur en vouloir ? Sans doute ferions-nous la même chose à leur place. Mais je ne peux m’empêcher de penser que tout ceci est regrettable. Je ne suis pas venu en Inde dans le but malsain et voyeuriste d’observer la pauvreté. Le misérabilisme à la sauce TF1 ne m’intéresse pas. Ce que j’espérais au contraire, c’était contempler la richesse de ce peuple. Le genre de richesse qui ne se calcule pas avec des chiffres décimaux. Certains ont dans leur attitude et sur leur visage, quelque chose de mystérieux. Leurs yeux tels des boules de Loto sont comme des pierres précieuses, fragiles et sacrées comme la lecture d’un livre occulte.

J’essaie de les lire, de les déchiffrer.

Donner un sens à leur inconvenance.

Donner un sens à leur sentimentalité perceptible.

Donner un sens à leur absence candide, à cette bienséance aveugle, à leurs nuances et leurs algorithmes en cadence, à tous ces chiens de faïence, à leur inconstance perplexe, leur déférence congestionnée, leurs agencements boiteux et leur science inexacte et tout ce qui fait que, peu importe ce qu’ils pensent, la différence est qu’ils n’auront jamais la chance que j’ai.

(f)rickshaw

Quelle valeur peut bien avoir la vie quand on voit leur façon démentielle de conduire ? J’avais déjà constaté cette imprudence en Argentine et dans certains pays du Maghreb, plus particulièrement en Egypte où les feux de signalisation sont aussi respectés que le droit des femmes au Qatar. C’est en somme l’inverse des pays occidentaux qui, pour « protéger » la vie, appliquent toujours plus de lois restrictives et font de la prévention toujours plus abusive. Le but est de vivre le plus longtemps possible, coûte que coûte, quitte à finir comme un légume à la date de péremption largement dépassée.

Quelle valeur peut bien avoir la vie quand on voit leur façon démentielle de conduire ? J’avais déjà constaté cette imprudence en Argentine et dans certains pays du Maghreb, plus particulièrement en Egypte où les feux de signalisation sont aussi respectés que le droit des femmes au Qatar. C’est en somme l’inverse des pays occidentaux qui, pour « protéger » la vie, appliquent toujours plus de lois restrictives et font de la prévention toujours plus abusive. Le but est de vivre le plus longtemps possible, coûte que coûte, quitte à finir comme un légume à la date de péremption largement dépassée.

A la nuit tombée, les phares aveuglants et beuglants font virevolter la poussière dans les airs ; une dangerosité accrue pour ces conducteurs frivoles. Un soir, un « rickshaw » ou « Tuk-tuk » — ce tricycle motorisé faisant office de taxi — renversa un cycliste alors qu’il nous menait à la gare de bus de la ville. Le conducteur hésita un instant avant de garer sa tire et d’aller voir le cycliste à terre. Largement entaillé aux mains à cause des bières qu’il transportait, le pauvre était dans un assez sale état mais semblait parfaitement calme. Le mec du taxi nous raconta ensuite qu’il lui avait simplement filé son numéro au cas où l’autre irait à l’hôpital pour se soigner. Mon ami et moi-même étions abasourdis de remarquer avec quelle simplicité ses gens réglaient un problème. Finalement qui a raison ? L’Occidental frileux ? Ou l’Oriental périlleux ?

Nous prenions un bus de nuit pour rejoindre Goa, cet « Ibiza » d’Inde à ce qu’on disait. Une nuit agitée sur des routes déglinguées aux réverbères fantomatiques. Impossible de fermer l’œil. Ca laisse le temps de cogiter. Quelques pensées nuisibles me dictent de me foutre dans le premier avion pour Paris, d’autres m’imposent de continuer. L’adversité fait partie du voyage. « Plus on voyage loin, moins on se connaît. » C’est Lao-Tseu qui l’a dit…

Je ne m’étendrai pas trois plombes sur Goa. Ça n’en vaut pas la peine. Goa est rempli de russes rubiconds aux colliers de croix hypertrophiés, de mastodontes en slip, d’autres en maillot tahitien à la mode en 2003, de cagoles méditerranéennes aux poupées barbies à l’emballage très dégradable, d’hippies de merde en sarouels et dreadlocks fumantes. Tous ces ploucs me filent des rougeurs. Sans parler de cette techno transe que crache les baffles des restos de plage dès le matin. C’est exactement tout ce que je méprise dans ce tourisme festif, braillard, clinquant qui, loin de me faire sentir comme un poisson dans l’eau, est un poison dans ma peau.

Heureusement les plages, qui s’étendent sur plus de 30 km, permettent de s’éloigner de cette faune effervescente. Festoyer n’était de toute façon pas une priorité dans notre voyage. Nous voulions simplement nous détendre un peu après trois semaines de jungles urbaines. Sur ces étendues de sables fins, le temps s’écoule minutieusement. Sans téléphone ni montre. Rien que les mouvements lascifs du soleil et nous, soumis à son pouvoir de séduction.

Chaleur de vivre : Bollywood sweet om

Les Occidentaux comme les Orientaux, les riches comme les pauvres ; nous sommes tous victimes du temps. Nous courons tous après le temps et non avant. C’est une course perdue d’avance évidemment mais pour une raison obscure nous ne pouvons nous y résoudre. C’est pour cette même raison qu’un chien courra toujours après un os. L’homme est d’une race tout aussi prévisible que celle du chien. Comme le chien, nous cherchons à combler cet appétit vorace, de jour comme de nuit.

La nuit, les chiens sont aigris.

Certains y parviennent mieux que d’autres parce qu’ils ont plus de flair. Lorsque l’os n’a plus aucun gras de viande, il reste imprégné de ce gras. Le flair, qui est en général un atout indéniable, présente alors sa défaillance. Mais ce n’est pas tout. Au delà du fait de savoir si un teckel a un plus gros museau qu’un bichon frisé, il est aussi crucial de comprendre d’où il vient, où il est né et dans quel environnement il a grandi. Nous savons tous qu’il n’y a pas que des bons maitres sur terre mais le fait est que nous ne naissons pas tous égaux. Et le prochain hippie cracheur de feu qui tentera de me prouver le contraire, je lui brûle ses bolas.

Alors qu’est-ce qui nous pousse à courir ainsi, nous, les Hommes ? L’Occidental, par trop de responsabilités, de contraintes, d’impératifs, recherche un plaisir instantané. L’éphémère à la poursuite de la réussite. Chaque seconde compte. Un véritable contre la montre. Une fuite en avant. L’Oriental, lui, par manque de moyens, de loisirs, de possibilités, d’échappatoires, cherchent au contraire à combler le temps. Les choses n’avancent pas. C’est une course à reculons, presque.

Dans ce marathon aux formes sans fond, le cinéma constitue l’une des rares distractions des Indiens. La production de Bollywood — qui est initialement le nom donné à l’industrie du cinéma indien basé à Mumbai et dont les films sont réalisés en hindi — tourne 1200 films par an, plus du double d’Hollywood, et enregistre plus de 5 milliards de spectateurs par an. Mais au delà des chiffres, c’est une toute autre réalité qui se mêle à la fiction.

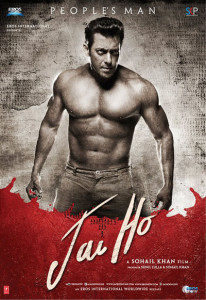

A Jaipur — une énième ville à la misère urbaine fourmillante — un jeune touriste autrichien nous conseille d’assister au moins une fois à ce spectacle qui dépasse largement les bordures de l’écran. Après quelques recherches, nous nous rendions le soir même à un cinéma de quartier, non loin de notre hôtel sans étoiles. Dès l’ouverture du guichet, une armada d’Indiens assoiffée et désordonnée se précipita au comptoir. A l’affiche ce soir-là, Jai Ho, un blockbuster bollywoodien réalisé par Sohail Khan. Dans le premier rôle, son frère, Salman Khan — aux ressemblances troublantes avec Stallone — le dur au cœur tendre du pays, à la vie comme dans les films. Au compteur, pas mal de démêlés avec la justice dont un an de prison ferme en 2006 pour avoir abattu une chinkara — une espèce de gazelle protégée au Rajasthan — de nombreuses et tumultueuses relations amoureuses et même des liens supposés avec la mafia. Le bad boy de Bollywood participe cependant à plusieurs opérations de bienfaisance et a même fondé une association caritative, Being Human. Du coup, celui qui est connu pour faire tomber la chemise plus vite que son ombre est souvent présenté par les médias indiens comme le meilleur parti de Bollywood.

A Jaipur — une énième ville à la misère urbaine fourmillante — un jeune touriste autrichien nous conseille d’assister au moins une fois à ce spectacle qui dépasse largement les bordures de l’écran. Après quelques recherches, nous nous rendions le soir même à un cinéma de quartier, non loin de notre hôtel sans étoiles. Dès l’ouverture du guichet, une armada d’Indiens assoiffée et désordonnée se précipita au comptoir. A l’affiche ce soir-là, Jai Ho, un blockbuster bollywoodien réalisé par Sohail Khan. Dans le premier rôle, son frère, Salman Khan — aux ressemblances troublantes avec Stallone — le dur au cœur tendre du pays, à la vie comme dans les films. Au compteur, pas mal de démêlés avec la justice dont un an de prison ferme en 2006 pour avoir abattu une chinkara — une espèce de gazelle protégée au Rajasthan — de nombreuses et tumultueuses relations amoureuses et même des liens supposés avec la mafia. Le bad boy de Bollywood participe cependant à plusieurs opérations de bienfaisance et a même fondé une association caritative, Being Human. Du coup, celui qui est connu pour faire tomber la chemise plus vite que son ombre est souvent présenté par les médias indiens comme le meilleur parti de Bollywood.

Comme 99 % des films bollywoodiens, le scénario tourne autour d’un mariage arrangé, d’un riche politicien sans scrupules et d’un gentil héros qui se bat contre la corruption et le terrorisme. Histoire d’en rajouter une couche, Jai — un ancien officier de l’armée — aide une manchote en classe de cour. Un jour, alors qu’elle doit passer un examen, il arrive trop tard et la jeune fille se suicide. Profondément atteint par cette mort, Jai imagine alors un système de chaines sur le principe que tout le monde aide trois personnes de son entourage et ainsi de suite. Comme toujours, le film s’apparente au genre de la comédie musicale et comporte plusieurs scènes de danses, toutes plus folkloriques et improbables les unes que les autres. Mais le plus intéressant n’est pas tant ce qui se passe à l’écran, que dans la salle.

Dès notre entrée dans le hall des décors prodigieux ; des ornements stylisés, des motifs en arabesques, des formes alambiquées, des fresques généreuses etc. « Très Art nouveau » remarqua d’ailleurs très justement mon ami. On se croirait dans une œuvre de Gaudi. La foule — quasi uniquement composée d’hommes — était sur son trente-et-un. Sans doute ce soir représentait pour eux l’unique sortie du mois.

Dès le lancement du film, des voix enthousiastes s’élèvent. C’est parti. La salle n’est qu’à moitié pleine et pourtant jamais je n’avais ressenti une telle allégresse. Les personnes s’expriment, rient, se lèvent, se défoulent sur leurs voisins et s’impliquent pour ces personnages fictifs. Le spectacle, ce n’est plus l’écran ; ce sont les gens. La qualité technique ou la crédibilité de l’histoire n’a aucune importance. Seul le caractère divertissant compte. Ils aiment leur star, peu importe si il a tourné dans dix films à la suite dans la même année. Encore une fois, l’Indien m’apparaît comme un être insensé, un enfant halluciné, merveilleusement naïf et imprévisible. Pendant ces trois heures, un rideau de velours se substitue au rideau de fer, telle la promesse d’un instant doucereux dans cet enfer ordinaire.

Névroses mystiques

Dès les premières lueurs, on retrouve les balbutiements d’un peuple dont le destin semble scellé. Des chants religieux se mêlent alors aux premiers éclats du jour. On croît entendre le premier chant du monde. Ces mélodies primitives, répétitives, sont celle d’une voix lancinante, désenchantée. Les chants indiens sont celle d’une voix sans issue.

Dans son livre, Pasolini décrivait parfaitement cette vieille mélodie indienne qui « était une phrase hachurée, étouffée, haletante, qui finissait toujours par une sorte de lamentation presque gutturale, un râle doux et pathétique mais, à l’intérieur de cette tristesse, était contenue une espèce de gaieté noble et ingénue ».

Pour les Indiens débutent alors une journée qui ressemble à toutes les autres ; sans se plaindre mais avec résignation ils accomplissent les mêmes gestes, répètent les mêmes actions. De la même façon qu’ils chantent ou qu’ils prient, leurs journées sont faites d’errances et de rites. Une aliénation qui est le symptôme commun de ces pays pauvres. Pasolini affirmait encore très justement que « leur religion, qui est la plus abstraite et la plus philosophique du monde, en théorie, est, en fait, une religion totalement pratique : une manière de vivre. On en arrive même à une espèce de paradoxe : les Indiens, abstraits et philosophiques à l’origine, sont actuellement un peuple pragmatique. »

A Paris comme ici, nous souffrons tous de la monotonie.

Au fond, je crois que plus personne n’y croit. Ni eux, ni Matthieu, ni moi. Surtout pas moi. Quel était le but de ce voyage ? A quoi je m’attendais au juste ? Etait-ce l’espoir de se retrouver soi-même ? Ou au contraire de se perdre, d’oublier le soi ? Ce sont ces mêmes raisons qui poussent un ivrogne à boire, un religieux à prier ou un cupide à gagner toujours plus d’argent.

Après trente-cinq jours en Inde, j’avais l’impression d’en avoir fait le tour et en même temps de n’avoir vu que le centième de ce que ce pays avait à offrir. Un pays au calme bouillonnant, au passé chargé et au futur incertain. Un peuple empli de paradoxes, à la fois impétueux et doux. Jamais je n’oublierai leur manière d’onduler de la tête pour dire oui, la beauté de leur peau noiraude et de leurs yeux puérils. J’aurais souhaité mieux les connaître et qu’ils s’ouvrent d’avantage à moi. Il est en tout cas de bon ton de préciser qu’accoucher sur papier de mes impressions de voyageur ne peut complètement révéler la réelle dimension de celles-ci, de même que je ne pense évidemment pas détenir de vérité irréfutable. Mes mots ne sont que les illusions d’un homme entre deux (p)ages.

3 commentaires

Joliment dit. Bel article.

Mais notre religion à nous, « occidentaux », c’est le Progrès. Et ses rites, le productivisme, le consumérisme, les cultes de la puissance et de la compétition nous enferment nous aussi dans un carcan de pensées, pratiques et actions quotidiennes des plus orthodoxes.

Alors ce matin <>

Alors ce matin, « pour les [Français] débute alors une journée qui ressemble à toutes les autres ; sans se plaindre mais avec résignation ils accomplissent les mêmes gestes, répètent les mêmes actions. De la même façon qu’ils [grognent] ou qu’ils [rient], leurs journées sont faites d’errances et de rites. Une aliénation qui est le symptôme commun de [nos] pays pauvres. »

Bel article en effet et bon commentaire de Régis. C’est marrant, j’étais justement en Inde en février/mars et j’ai également atterri à Bombay et suis passé à Goa. Même impression pour certaines plages du Nord à Goa mais pas celles du Sud où l’atmosphère est assez paradisiaque et les touristes moins stéréotypés que tu ne le soulignes. C’est un pays qu’il est inutile d’essayer de comprendre mais toujours propice à la littérature, au rêve et à l’évasion. Ce n’est pas un pays de vérité au singulier et comme il y en a plusieurs, il n’est pas nécessaire de nous comparer.