« Enola gay, you should have stayed at home yesterday ». Un tube qu’on entend à chaque mariage, chaque nouvel an raté, entre Billy Jean et un vieux Kool & the Gang. Et oui, quelque part entre Gary Numan et Tears For Fears, on avait presque oublié Orchestral Manoeuvres in The Dark. Mais qu’est-ce qui se cache derrière ces tubes monstrueux ? Et si OMD était un groupe sous-estimé ?

Au départ, OMD est un groupe issu de l’underground post punk et working class de Liverpool, et qui rencontre un succès massif. Et puis plus rien, ou presque. C’est l’histoire de deux gamins qui découvrent Kraftwerk à la radio et qui se mettent à bricoler des pop song métalliques et avant-gardistes, se retrouvent signés chez Factory Records avec Joy Division. En dehors de leurs superbes singles comme Enola Gay ou Souvenir, ce sont aussi des albums incroyables de modernité. Comme leur tout premier – « Organisation » de 1980 – du même calibre que le « Replicas » de Gary Numan: urgence punk, taule froissé et des chansons à tomber par terre comme VCL XI. C’est aussi l’album « Architecture & Morality » en 1981 ou encore «Dazzle Ships » de 1983 qui opère, lui, un virage plus new romantics proche du « Vienna » d’Ultravox. Ils ne sont pas nombreux, les groupes à avoir sorti des œuvres d’un aussi haut niveau durant ces années. Le groupe a aussi sorti des œuvres moins pertinentes : il ne s’en cache pas et arrive à l’expliquer avec beaucoup d’objectivité. Et bordel, pourquoi ce groupe n’est pas aussi souvent cité en influence comme New Order ?

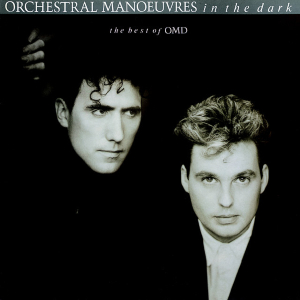

Contrairement à Depeche Mode, Robert Smith ou George Michael, le problème des membres d’OMD a peut-être été leurs physiques de comptable à cartable. Cela mis à part, ces mecs sont de véritables héros post-punk. Rencontrer Paul Humphreys et Andy McCluskey d’OMD, c’est donc être agréablement surpris par leur humilité et leur simplicité : deux papas de 57 ans, très complices et avec beaucoup de bienveillance l’un pour l’autre. Andy – le brun – est celui des deux qui parle beaucoup. A ses côtés sur le canapé, Paul est, lui, plus réservé : il l’écoute attentivement, le corrige au besoin et rigole toujours de ses blagues. Cela fait plus de quarante ans qu’il rigole de ses blagues.

Ils ont connu des hauts et des bas : des moments de gloire en haut du top 50 et des moments de doute quand plus personne ne voulait entendre parler d’eux dans les 90’s de peur d’être considéré comme has been. Un comble pour eux, qui, depuis leurs débuts, ont toujours voulu incarner groupe novateur et aventureux. Cette fois, ils reviennent pour parler de leur treizième album – « Luxury Of Punishment » – un disque honnête, à la production assez risquée, pas du tout maniéré et qui étonne par sa fraicheur. En clair : ils ne reviennent pas pour payer leurs impôts. Comme ils l’expliquent plus bas avec beaucoup de lucidité : ils se sont tellement fait baiser par leur maison de disques que ces histoires de pognons, ils n’en ont plus rien à foutre.

Félicitation pour votre disque, « Punishment Of Luxury ». C’est quoi l’idée derrière ce titre biblique ?

Andy McCluskey : A la base, le titre vient d’une peinture de l’artiste Giovanni Segantini. Notre époque repose sur la matérialité économique avant toute chose. Cependant, nous observons que nous sommes de plus en plus malheureux, car notre cerveau a toujours envie de plus ou de mieux pour s’évader. La société sait comment nous baiser et nous vendre des merdes dont nous n’avons pas besoin. Elle a réussi à faire en sorte qu’on ne soit pas respecté si on n’a pas la dernière bagnole, une télé plus grosse et que ton gamin ne t’aime pas si tu ne lui procures pas une Xbox. Tout ce lavage de cerveau de merde, c’est la punition de la luxure. Attention, il n’y a rien de mal à avoir une bagnole ou une télé, mais c’est la course sans fin à la nouveauté qui prédomine.

A vous entendre, on dirait la diatribe d’Irvine Welsh pour Trainspotting. Vous n’avez pas changé, vous êtes toujours aussi punks après toutes ces années ?

Andy : On continue de se soucier de ce qui se passe. Nous sommes plus vieux, oui, mais si nous voulons écrire de nouvelles chansons. On ne fait pas un album comme un prétexte à vendre des t-shirts pendant une nouvelle tournée, mais seulement parce que nous avons encore des choses à dire. Aussi longtemps que l’on peut penser et sentir, on écrira à ce propos.

Paul Humphreys : On se trouve dans une position bizarre où nous n’avons pas à être ici et où nous n’avons pas besoin de revenir. Nous sommes seulement là car nous avons encore du jus et des choses à exprimer.

Andy : Je pense que si nous n’avions pas d’idées neuves, on aurait fait un disque vraiment merdique. Et cela nous est arrivé par le passé…

La production est assez dingue sur certains titres, comme sur le morceau Robot Man : on sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à tripoter les boutons dans tous les sens.

Paul : Oui, on s’est toujours autoproduits, même dans les années quatre-vingt où on avait une production qui sonnait FM, car nous avons toujours su comment on voulait sonner. Et nous sommes dans une position confortable : on fait ce qu’on veut. On vit avec notre temps et on s’est servis des dernières technologies. C’est toujours du OMD, on y retrouve toujours notre ADN.

Andy : On se parle beaucoup, Paul et moi, on se connait très bien depuis le temps ah ah ! Quand je dis que je vais écrire une chanson nous savons que cela sonnera comme du OMD. Même si on rajoute des strates de sons ou bien si l’on expérimente sur la production, la raison d’être (en français dans le texte, il faut le souligner. Nda) est d’essayer quelque chose de nouveau et de toujours se remettre en question. Je suis ravi que tu trouves que ça ne sonne pas comme les années 80: les drums sont différents, les synthés sonnent différemment aussi.

« La formule guitare et batterie est assez restrictive. »

On vous parle souvent des années synth-punk et des des 80’s, mais des sons comme Robot Man ou Isotype, sur votre dernier album, sont clairement orientés techno. Quel a été votre réaction vers 1989 quand le mouvement acid house est arrivé?

Paul: La scène électronique s’est souvent développée au fur et à mesure des années. Simplement parce que la technologie est une porte d’ouverture, il y a tellement de façons d’écrire une chanson pop : que cela soit avec la vieille formule batterie-guitare-basse ou avec des synthés. L’électronique et les machines ont ouverts de nouvelles perspectives. Cela implique de nouveaux mouvements comme la synth-pop, la house ou la techno. Le fait est, que nous écoutons différentes choses et on se sert d’éléments de certains mouvements si cela fonctionne. Mais des fois cela ne nous correspond pas. Par exemple, sur le nouvel album on a essayé de se servir du mouvement glitch électronique, car on adore l’idée. On adore expérimenter, mais à la fin il faut que cela soit de qualité, et il est difficile de combiner les deux. C’est pour ça qu’on a dû retravailler certains morceaux de l’album.

« Punishment Of Luxury » sonne plus frais que les disques de rock actuel. Est-ce que pour vous le rock à guitare se réfère au vieux monde?

Paul : La formule guitare et batterie est assez restrictive à notre sens. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi les machines dès le début de notre carrière: on peut aller dans tellement de directions…

Andy : La palette de sons est beaucoup vaste. Cela nous emmène très loin et il n’y a pas de limites. Tu sais, une des raisons qui nous a poussé à nous lancer, c’est qu’on ne voulait absolument pas être un autre groupe de rock. On a entendu Autobhan de Kraftwerk à la radio, et c’était comme le premier jour du reste de notre vie. Cela sonnait comme le futur, et nous voulions aller dans le futur.

C’est donc « Autobahn » le disque le plus important pour vous?

Andy : Oui, c’était définitivement le point de bascule. Quand on était adolescents, on cherchait quelque chose de différent. On pensait que le rock était devenu un cliché ennuyeux. Mais quand on entendu Autobhan de Kraftwerk, ça a fait « Bim! ». A travers eux, on a découvert d’autres artistes comme Neu!, La Düsseldorf et Brian Eno. Il y avait juste une poignée d’artistes rock qui trouvaient grâce à nos yeux: David Bowie, Roxy Music et le Velvet Underground, car ils se servaient d’instruments conventionnels mais de manière différente. Ce n’est pas juste une question de technologie : ce qu’il y a à l’intérieur de l’esprit, le fait de tenter de repousser les barrières. Nous avons décidé de faire quelque chose de différent, et grâce aux machines, nous avons trouvé le moyen d’y arriver.

« On était un peu des Kraftwerk d’occasion ! »

Une chose que dont on parle rarement c’est le prix des synthétiseurs à l’époque. Vous ne rouliez pas sur l’or à Liverpool, comment vous vous y êtes pris?

Paul : Oui, de nos jours on peut tous se procurer des sons synthétiques, que cela soit par des plugins, des programmes de synthés virtuels. Tout peut tenir dans un laptop, et tout le monde peut y avoir accès, même gratuitement. Quand on a commencé, les instruments coûtaient très cher et ca ne se trouvait pas dans n’importe quelle boutique. Il n’y avait qu’Emerson Lake & Palmer qui pouvait se payer ces trucs. Et nous, nous étions issus de la classe ouvrière de Liverpool, sans trop d’argent. Gamin, mon truc à moi c’était l’électronique. Donc on a dû construire nous-même ces machines bruyantes. J’avais une vieille stéréo, par exemple, que j’ai ouverte pour récupérer les circuits électroniques. Je piquais les circuits sur plein machines autour de moi, et après je me faisais engueuler car plus rien ne marchait, aha. On a commencé comme cela, et je pense que c’est au bout de quatre ou cinq concerts qu’on a acheté notre premier synthé. Enfin « acheté »… disons plutôt que l’on a emprunté et réglé en plusieurs fois via un catalogue par correspondance spécialisé.

Andy : Je m’en souviens encore: 76 pounds pendant 36 semaines !

Paul : Il faisait des bruits bizarres, mais c’était notre premiers «vrai» synthétiseur. On adorait Kraftwerk, mais on n’avait pas les machines pour les égaler. Bricoler nos premières machines nous a permis d’avoir notre propre son : la signature OMD.

Andy : à la base, il y avait seulement ma guitare basse. C’était une basse pour gaucher, très cheap, achetée dans un magasin d’occasion. Je suis droitier, mais j’avais juste assez de pognon pour me payer ce modèle de gaucher car les droitières étaient plus chères. J’ai simplement inversé les cordes par la suite. On avait aussi un petit ampli Vox de 1960 fatigué, un piano électrique qui nous a couté 25 pounds, ce synthé que l’on a acheté à crédit par correspondance et cette boite à rythmes rudimentaire à base de circuits électroniques que Paul a construite. Tout ce que l’on possédait, ne coutait pratiquement rien. C’était vraiment l’éthique punk, do it yourself. On était un peu des Kraftwerk d’occasion !

Il parait que pour votre réunion en 2006, vous avez dû racheter des vielles machines. Elles avaient disparu?

Paul : Oui quand on s’est remis ensemble, on a du racheté du matériel, car le nôtre avait disparu ou bien était cassé ou avait explosé, je ne sais plus. J’ai une anecdote là-dessus: on cherchait un certain modèle de machines vintage, et on en a trouvé une sur Ebay. On s’était mis d’accord, chacun de notre côté, pour traquer ces modèles. Une fois, je tombe sur une annonce et je me mets à enchérir. Mais Andy, lui aussi était en train de monter l’enchère de chez lui. Je veux dire, on avait pris des pseudos sur internet, et je ne savais pas que c’était lui qui montait à chaque fois, et lui non plus. On était comme deux cons en train de faire monter le prix alors que c’était pour nous aha ! Au final on l’a acheté beaucoup plus cher que prévu avec ces conneries !

Avec Kraftwerk, on peut dire que vous partagez le fait d’écrire des chansons pop catchy, tout en restant arty.

Andy : Oui, mais je pense que c’est un accident. Tu sais, quand on a commencé on aimait Kraftwerk car c’était différent mais aussi intellectuel. Orchestral Manoeuvres in The Dark on le voyait juste comme un concept : deux mecs et des machines. C’était un hobbie pour nous à ce moment-là, rien d’autres. Mais nous n’avons jamais, absolument jamais, pensé que l’on ferait une carrière musicale. Peut-être parce qu’à l’époque on avait du matos de merde et des amis stupides autour de nous qui écoutaient des conneries comme Genesis, Pink Floyd ou les Eagles et qui pensaient qu’on faisait de la merde. En fait, ce qu’on a fait avec OMD, c’est prendre les mélodies simples de Kraftwerk pour les raccourcir en versions de trois minutes. On ne savait pas ce que l’on faisait. Quand Tony Wilson de Factory Records nous a dit la première fois que l’on s’est vu: «Vous les mecs, vous êtes le futur de la pop », on lui a juste répondu :« Dégage, on est un groupe expérimental, ne dit pas que l’on est un putain de groupe de pop ».

Paul : On ne se rendait pas compte que l’on composait des chansons pop très simples avec une véritable immédiateté, à l’époque.

Andy : On adore les mélodies. Je veux dire, les gens critiquent la pop musique parce que trop sucrée, trop simple ou bonne pour être vendue en supermarché. Mais en fait, pour nous, c’est la chose la plus putain de compliqué à faire : avoir une idée et une superbe ligne mélodique que tu peux chanter. On ne devrait pas critiquer la pop, au contraire il faut la célébrer. Il faut du génie pour cela, c’est très dur. C’est pour ça que, humblement, on a mis quatre années à réaliser notre dernier disque.

Comment c’était de grandir à Liverpool en pleine période punk?

Paul : En fait, on a découvert la musique électronique avant le punk. Le mouvement punk était fantastique, on adorait l’énergie que cela créait. Mais surtout cela nous a poussé à faire de la musique: on n’avait plus à se soucier d’être des musiciens accomplis. On pouvait jouer juste avec une seule corde : l’essentiel n’était plus là mais dans ce que tu avais à exprimer. Le punk nous a aidé car nous, on jouait du synthé avec deux doigts ah ah !

Andy : Liverpool n’as pas eu une tradition punk. Beaucoup des groupes qui en sont issus viennent des écoles d’art. On avait une superbe salle qui s’appelait le Eric’s Club, en 1977, où on pouvait y voir de superbes groupes de passage. Tous les gens dans la salle étaient dans un groupe. Liverpool, à part les Beatles évidemment, à vu naître Teardrop Explodes, Echo & The Bunnymen, Dead Or Alive, Frankie Goes To Hollywood, OMD… Quand tu regardes ces groupes, rien que leur noms montrent que c’était des étudiants en Art. Mais l’autre chose fantastique avec l’arrivée du punk, c’est que cela a changé l’industrie musicale pendant quelques années. Quand ces clubs ont ouvert, les groupes qui montaient sur scène restaient eux-même. Ce n’est pas une coïncidence, si de tous les groupes de notre génération, aucun ne venait de Londres. Ils venaient tous de Liverpool, Birmingham, Manchester, Sheffield, Newcastle, Glasgow… Ils ont tous commencé dans des clubs locaux où ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient, et ce n’est pas ce que les maisons de disques installés à Londres recherchaient à l’époque. Elles ont mis du temps avant de comprendre qu’il se passait quelque chose dans tout le pays, et elles ont été obligées d’envoyer des émissaires pour voir ce qu’il se passait dans ces villes: the next big thing ne se trouvait pas à Londres.

« Orchestral Manoeuvres in The Dark et Joy Division ont joué devant trente personnes. »

Et c’est donc au Eric’s Club à Liverpool que vous faites la première partie de Joy division…

Paul : Oui, et c’était notre premier concert: octobre 1978 !

Andy : Notre seul concert ! Le jeudi soir, c’était scène ouverte pour les locaux et l’entrée était gratuite. On était super jeune et on s’est dit: “merde, on y va!”. Les mecs du club nous on dit ok, on a installé notre matos en fin d’après-midi à côté de cet autre groupe qui venait de Manchester, autant dire l’autre bout du monde pour nous. Ils nous ont dit qu’ils avaient juste fait quelques concerts avant, ils commençaient eux aussi. Et tu sais quoi? Il y avait trente personnes dans la salle. Seulement nos potes et la famille. Orchestral Manoeuvres in The Dark et Joy Division ont joué devant trente personnes.

Mais le concert était cool ?

Andy : Nan. Même si l’audience c’était notre famille, personne ne connaissait ce groupe de Manchester. La salle était froide et vide avec juste deux ou trois personnes qui applaudissaient timidement. Le bon côté, c’est que le mec du club nous a dit: «Vous étiez bon, les mecs. Vous voulez faire un autre concert? Parce que ces gars, Joy Division, viennent de Manchester et jouent souvent dans un club là-bas qui s’appelle The Factory. Si vous voulez, je vous branche pour aller jouer là-bas». Trois semaines plus tard on se retrouve à la Factory où on rencontre Cabaret Voltaire.

Il y avait plus de monde avec Cabaret Voltaire ?

Andy : Oui: on vas dire cinquante personnes…

Paul : C’est là que l’on a rencontré Tony Wilson qui dirigeait Factory Records. On lui a donné timidement une k7 car il animait une émission télé à l’époque sur Granada TV où il faisait venir des groupes locaux. On a tenté notre chance dans l’espoir de passer à la télé. Il nous a appelé beaucoup plus tard, pas pour passer à la télé, mais pour nous dire qu’il montait une maison de disque et nous a proposé de sortir un single. C’est étrange, tu vois, on se décide de monter un soir d’octobre très froid sur scène chez nous, et de fil en aiguille on se retrouve devant toi quarante ans plus tard avec une carrière musicale.

Beaucoup de groupes rêveraient de travailler et d’être produits par l’ingénieur Martin Hannett. Vous, bizarrement, vous avez travaillé avec lui en 1979, mais vous n’avez pas trop apprécié. Vous avez même refusé sa version d’Electricity.

Paul : Oui, il s’était trop écarté du concept initial.

Andy : Il a voulu en faire une version ambiante, beaucoup trop atmosphérique: cela ne fonctionnait pas. On voulait garder l’urgence punk de la chanson. Cependant, son travail effectué sur notre morceau Almost – une face B – a réellement fonctionné et reste superbe. On a travaillé quelques mois sur ce maxi « Electricity/Almost » avec Martin. On faisait le mixage la nuit dans le studio, de vingt-deux heures à huit heures le lendemain, car Factory n’avait pas d’argent pour payer les sessions de jour. Et il y avait toujours un moment, sur les coups de deux heures du matin, où Martin était tellement défoncé qu’il se mettait sous la console et dormait. Nous, on avait juste dix-neuf ans, on se demandait si cela était normal… C’était une très bonne expérience. La meilleure chose que Martin ai réalisé, à mon avis, c’est son travail avec Joy Division. Il a pris l’essence punk du groupe pour l’amener vers quelque chose de sombre et mélancolique. Car basiquement, il changé qu’une seule chose chez eux en studio : la guitare. Il a réduit cette grosse guitare punk en arrière plan. Bernie Summers a dû détester à l’époque. Leur force, c’était une batterie démoniaque, la basse rêche de Hookie et Ian Curtis devant.

« Personne ne fait chier Picasso avec sa période bleue qui a duré 5 ans« .

Etes-vous toujours confronté au syndrome de la page blanche au bout de treize albums?

Andy : Cela prend du temps à faire un disque. Paul à 57 ans, moi j’en ai 58 et oui: on a dû sortir treize albums. Quand tu commences, tu as la tête pleine d’idées et d’énergie : tout est nouveau pour toi, tu veux tout foutre en l’air. Et maintenant, pour nous, quand on essaie quelque chose, c’est plutôt du style: « nan, ça on l’a déjà fait, ça ressemble à telle chanson, etc ». C’est très dur de produire quelque chose de neuf. C’est intéressant car chez les artistes, il n’y a que les musiciens pour être confrontés à ce type de problème. Si tu es peintre ou un sculpteur, tu as un univers pour explorer ton propre concept, et personne n’y trouve rien à redire. Picasso, par exemple, a passé cinq années dans sa période bleue. Sa période cubiste a duré, elle, près de quinze ans. Ils peuvent se répéter et explorer. Si tu es musicien, par contre, toutes tes putain de chansons doivent être différentes, c’est dur.

Pour les metteurs en scène, c’est un peu pareil: Hitchcock ou Kubrick ont réalisé leurs meilleurs films quand ils avaient 50 ou 60 ans. En musique, c’est très difficile de durer, beaucoup deviennent moins pertinents avec le temps.

Paul : Ce qui est bien pour nous, c’est que nous avons eu des périodes de pauses où nous n’avons rien écrit. J’ai fait le projet OneTwo avec Claudia Brücken de Propaganda. Quand on se revoie après ces pauses, on fourmille d’idées: que cela soit des chansons, des concepts ou bien des apports technologiques.

Andy : Tout à fait. Sur le plan technologique, la façon même de produire ou d’écrire des chansons a tellement évolué. Tout le monde se sert d’ordinateurs maintenant. Même les groupes de rock: tout est réalisé via ProTools. C’est le cas aussi pour Motörhead. Ils prétendent tout faire en live, mais tout est découpé, séquencé dans le logiciel. Il ne faut pas se précipiter pour peaufiner les détails. Avoir assez de recul sur les chansons pour se rendre compte si cela fonctionne émotionnellement.

Souvent dans des séries ou une scène clé d’un film, pour fixer un moment dans les années 80 on met Enola Gay en arrière fond. Votre impression?

Andy : C’est ok. On a réalisé des petites choses qui sont devenues par la suite iconiques. On n’a pas changé le monde mais si on a pu apporter aux gens, c’est super. Comme disait Paul, ces morceaux parlent au public.

Cela ne vous ennuie pas de toujours jouer encore et encore ce morceau ?

Andy : On est cool, avec ça. On adore toujours jouer Enola Gay, Souvenir ou Electricity.

Paul : C’est super de faire plaisir au gens. Et puis, ces titres sont un peu une porte d’accès vers notre catalogue de chansons. Quand tu entend des sons que tu as entendu il y a des années en arrière, tu peux être littéralement transporté en arrière. J’ai vu Kraftwerk en concert récemment, et sur quelques chansons qui m’ont particulièrement marqué, j’ai fermé les yeux, et je me revoyais à quinze ans, avec ma mère. C’est magnifique comme émotion, et on se doit de redonner ces émotions à notre public.

La période post punk ou new wave était superbe car elle était loin des idéaux rock habituels devenus très hétérosexuels, machistes et conservateurs, durant les 80’s. En cela, des groupes comme OMD ou Jimmy Somerville sont plus importants que Crosby, Stills, Nash & Young.

Andy : Je pense que la pop music de cette époque, celle qui se jouait à la radio, essayait de repousser les normes que cela soit sur le fond mais aussi sur la forme et l’esthétique. Elle disait que c’était ok d’être gay, etc. Il était temps de changer les règles, et on est fier d’avoir fait partie de ça. Les 60’s ont changé quelques règles aussi à leur manière, au niveau politique.

Andy, tu as dit que malgré les millions d’exemplaires vendus par OMD, cela ne vous a rapporté que des « cacahuètes ». Comment est-ce possible?

Paul : Tu sais, on a vendu énormément de disque à l’époque et dès le début on a fait de grosses tournées. Cependant, quand on rentrait enfin à la maison après des mois, on dormait encore chez nos parents, dans nos petites chambres d’adolescent. Il y avait un vrai problème.

« A la fin des années 80, on était à moitié fauchés, fatigués et, plus que tout, on savait qu’on faisait des disques moyens. »

Andy : Le deal que l’on a signé très jeunes avec ce sous-label de Virgin, était vraiment merdique. Dans les 80’s, je pense qu’on a vendu environ 25 millions de singles et 10 millions d’albums. Et en 1989, on devait encore 1 million de pounds à la maison de disques… Et ce n’est pas parce qu’on s’était acheté un putain de château, un yacht ou un avion privé. Non, c’est juste que notre contrat était dégueulasse. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons sorti un Greatest Hits à l’époque: pour payer la facture. Et ces problèmes de maison de disques ont eu une incidence sur certains de nos albums. Car l’argent que l’on se faisait ressortait directement pour rembourser l’avance mais aussi réaliser les clips, la productions, la tournée, etc… A la moitié des années 80, par exemple, on était toujours très populaires, on tournait dans le monde pendant neufs mois sans arrêt. Et quand on revenait enfin à la maison, à peine arrivés, le label nous appelait: « Est-ce que le prochain album est prêt pour Noël? ». Le manager, lui, nous disait d’un air désolé: « Ils ont raison, il faut le sortir vite, vous n’avez plus d’argent ». On lui répondait : « Merde, comment ça on a plus d’argent ? On vient à peine de rentrer d’une super tournée! ». C’était vraiment une situation de merde, qui nous a poussé à réaliser des disques à la va-vite. Comme l’album « Crush » de 1985 : on l’a écrit et sorti en six semaines. On ne se demandait pas si un titre était suffisamment bon, non. Dès qu’on avait une idée de chanson, on enregistrait pour remplir ces disques. La différence entre OMD et Depeche Mode, par exemple, c’est qu’ils ont signé un deal 50/50. Quand ils vendent 1 millions de disques, tous les profits vont fifty-fifty entre leur label – Mute Records – et le groupe. Eux n’ont jamais eu un manager pour leur dire : « vous n’avez pas d’argent, faites vite un disque pour demain ».Ce qui fait qu’à la fin des années 80, on était à moitié fauchés, fatigués et, plus que tout, on savait qu’on faisait des disques moyens. On en pouvait tout simplement plus et c’est ce qui a amené la fin du groupe.

Andy : Le deal que l’on a signé très jeunes avec ce sous-label de Virgin, était vraiment merdique. Dans les 80’s, je pense qu’on a vendu environ 25 millions de singles et 10 millions d’albums. Et en 1989, on devait encore 1 million de pounds à la maison de disques… Et ce n’est pas parce qu’on s’était acheté un putain de château, un yacht ou un avion privé. Non, c’est juste que notre contrat était dégueulasse. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons sorti un Greatest Hits à l’époque: pour payer la facture. Et ces problèmes de maison de disques ont eu une incidence sur certains de nos albums. Car l’argent que l’on se faisait ressortait directement pour rembourser l’avance mais aussi réaliser les clips, la productions, la tournée, etc… A la moitié des années 80, par exemple, on était toujours très populaires, on tournait dans le monde pendant neufs mois sans arrêt. Et quand on revenait enfin à la maison, à peine arrivés, le label nous appelait: « Est-ce que le prochain album est prêt pour Noël? ». Le manager, lui, nous disait d’un air désolé: « Ils ont raison, il faut le sortir vite, vous n’avez plus d’argent ». On lui répondait : « Merde, comment ça on a plus d’argent ? On vient à peine de rentrer d’une super tournée! ». C’était vraiment une situation de merde, qui nous a poussé à réaliser des disques à la va-vite. Comme l’album « Crush » de 1985 : on l’a écrit et sorti en six semaines. On ne se demandait pas si un titre était suffisamment bon, non. Dès qu’on avait une idée de chanson, on enregistrait pour remplir ces disques. La différence entre OMD et Depeche Mode, par exemple, c’est qu’ils ont signé un deal 50/50. Quand ils vendent 1 millions de disques, tous les profits vont fifty-fifty entre leur label – Mute Records – et le groupe. Eux n’ont jamais eu un manager pour leur dire : « vous n’avez pas d’argent, faites vite un disque pour demain ».Ce qui fait qu’à la fin des années 80, on était à moitié fauchés, fatigués et, plus que tout, on savait qu’on faisait des disques moyens. On en pouvait tout simplement plus et c’est ce qui a amené la fin du groupe.

A vous voir tous les deux, vous êtes un peu les Jagger-Richards des synthés. Il y a beaucoup de complicité. Vous ne vous engueulez jamais, contrairement à New Order?

Paul : Oui ça nous arrive, bien sûr. On est un peu un vieux couple, tu sais, on se connait depuis que l’école primaire, depuis que l’on a sept ans. A ce niveau là,on peut presque parler de famille. Alors oui, on peux se permettre de s’engueuler. Comme le ferait n’importe quel famille.

Andy : On a beaucoup de respect l’un pour l’autre car nous sommes très différents. Et quand on s’entend bien avec une personne, c’est vraiment super musicalement. Paul me suit toujours, même si j’ai une idée vraiment folle. Parfois, il m’arrive de m’embourber dans mes idées, je me retrouve alors avec des ébauches de chansons qui partent dans tous les sens. Je lui balance tout ça en lui disant juste : “Que peux-tu faire de ça?”.

OMD // Punishment Of Luxury // White Noise LTD Rec. 2017

http://www.omd.uk.com/

Propos recueillis par Romain Flon et Gérard Love

Andy, Paul et OMD au grand complet joueront Enola Gay et toutes leurs superbes chansons le 12 février 2018 au Bataclan de Paris.

5 commentaires

t’as pas glitcher, OOh! alors t’as MERDé

……………..manœuvres in the dark……

Article passionnant

super article, très touchant et inspirant

super papier. bravo à l’auteur de cette super itw. ces types sont un super discours. sur la pop, quelle lucidité. des chics types. voilà. mes 18 ans.

Et cette reprise de Waiting for my Man !! hahaha !

un truc : Organisation n’est pas leur premier album. Il y a Orchestral Manoeuvres in the Dark d’abord fin79/déb80 avec Electricity, Messages, Julia’s Song, Almost etc etc

Merci Encore