En communicant aguerri, Gérard Colé le sait : toute vérité n’est pas bonne à dire. Alors que le règne mitterrandien a cédé sa place voilà pile 20 ans à un défilé de cols gris – « après moi il n’y aura plus que des comptables » fut l’un des derniers aphorismes de Tonton – lui continue de payer les pots cassés pour une carrière improvisée et menée tambours battants sous les ors de la République. Au départ pourtant rien ne le prédestinait à apparaître au casting d’un film noir long de 14 ans, et où se croiseront en vrac Jacques Séguéla, Jacques Attali, Bernard Tapie, Michel Rocard… Et « Dieu », bien évidemment.

Tour à tour vendeur de chevaux ou d’ours en peluche, journaliste et finalement patron fortuné d’une agence de presse, le « golden boy » a 26 ans lorsqu’il entrevoit la lumière à travers le tube cathodique. La scène se passe en 1974, un soir de débat télévisé pendant lequel Mitterrand se fait littéralement défoncer par son adversaire, Giscard d’Estaing ; à une époque où l’ORTF fait régner une chape de plomb sur les français grâce à une novlangue service publique héritée des années De Gaulle. Pour Colé, ce sera l’heure H : celle des débuts de la communication politique au service de « Dieu » avec un jeune conseiller qu’il a lui-même recruté : Jacques Pilhan, son hémisphère gauche – ou droit, plutôt – qui plus tard passera sans scrupules de Mitterrand à Chirac, encaissant pour lui seul les lauriers de pionnier de la communication en France ; tout cela alors même que Colé, acculé par un procès datant de l’époque où il dirigeait la Française des Jeux, se voyait confisquer tous ses biens et, pire que ça pour un homme de ce rang : sa réputation.

Tour à tour vendeur de chevaux ou d’ours en peluche, journaliste et finalement patron fortuné d’une agence de presse, le « golden boy » a 26 ans lorsqu’il entrevoit la lumière à travers le tube cathodique. La scène se passe en 1974, un soir de débat télévisé pendant lequel Mitterrand se fait littéralement défoncer par son adversaire, Giscard d’Estaing ; à une époque où l’ORTF fait régner une chape de plomb sur les français grâce à une novlangue service publique héritée des années De Gaulle. Pour Colé, ce sera l’heure H : celle des débuts de la communication politique au service de « Dieu » avec un jeune conseiller qu’il a lui-même recruté : Jacques Pilhan, son hémisphère gauche – ou droit, plutôt – qui plus tard passera sans scrupules de Mitterrand à Chirac, encaissant pour lui seul les lauriers de pionnier de la communication en France ; tout cela alors même que Colé, acculé par un procès datant de l’époque où il dirigeait la Française des Jeux, se voyait confisquer tous ses biens et, pire que ça pour un homme de ce rang : sa réputation.

N’en déplaisent aux « gris » (l’appellation trouvée par Colé pour désigner les énarques sans visions), lui aura au moins gardé sa liberté de penser. Pas vraiment souffleur – car personne ne dicte son texte à « Dieu » – mais fin stratège, il nous accueille ce matin-là dans un bar PMU qui ne paye pas de mine. La sienne est marquée par les années, mais endurcie par les coups et à côté de lui, les Franck Louvrier (conseiller com’ de Sarko) comme les Stéphane Fouks (homme de paille pour DSK et Cahuzac, avec les réussites qu’on connaît) continuent de faire pâle figure. Moins Mazarin qu’on n’aurait pu le croire, voilà donc Gérard Colé prêt à déballer son histoire, bien plus étonnante qu’une simple fiction. Et n’allez pas lui demander ce qu’il pense de House of Cards, il préfère la série The West Wing. Un terme anglo-saxon qui lui va finalement mieux que spin doctor.

Ce qui frappe en premier dans votre carrière, c’est le côté cordonnier mal chaussé. Si on tape votre nom sur Google, il ne ressort que votre mise en examen dans l’affaire de la Française des Jeux, alors que vous avez été, avec Jacques Pilhan, le responsable de la communication de Mitterrand sur plus de deux septennats.

Ce n’est pas grave, ça démarre par un aveu de naïveté. Je suis un mouton à cinq pattes, c’est presque une coquetterie pour moi, mais dans le milieu politique, je dois disparaître. L’actuel président de l’Assemblée Bartolone, je l’ai vu porter des sacoches de Marcel Debarge [Sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis de 1977 à 2004, NDR], c’était son valet. J’ai vu sous la jupe de la République à la Française des Jeux, des choses que je n’aurais pas du voir. La politique, c’est un jeu de théâtre dopé à la drogue la plus dure du monde et entrainant tous les abus : le pognon. C’est un milieu médiocre et corrompu, où la plupart des gens sont à gerber. J’ai vu le cul du singe. Et devinez quoi, personne ne veut que je le raconte.

Avant qu’on y arrive, il faut tout de même préciser que rien ne vous prédestinait à la politique puisqu’avant de rejoindre par hasard Mitterrand en 1974, vous dirigiez une agence de presse.

Effectivement j’ai fait plein de trucs avant la politique. À 18 ans, je rachète, à l’entrée des abattoirs, des purs sangs arabes qui venaient d’Algérie pour monter un manège en Normandie. Au bout de 200 clients, je revends l’affaire. Je deviens vendeur de jouets en peluche au Printemps, commis, puis journaliste – le seul journaliste ! – à la rédaction française du New York Times. Je fais aussi des cascades à cheval dans Cartouche de Philippe De Broca (Claudia Cardinale, Belmondo, Jean Rochefort). 1200 balles la chute de cheval ! Et je suis finalement appelé au service militaire. Je ne voulais pas faire la guerre d’Algérie alors fort de mon statut de journaliste au New York Times, je trouve une planque : au service d’information, d’études et cinématographie des armées, là où on faisait les journaux militaires. C’est là que je rencontre d’autres pistonnés qui feront carrière : Raymond Depardon, Francis Weber, Philippe Labro et Jacques Séguéla, qui faisait office de rédacteur en chef. Nous faisons le journal militaire. En sortant, avec Séguela on lance Via, un magazine de voyages qui s’arrête au cinquième numéro parce que les professionnels nous ont saboté la mise en place. Pas grave, je deviens stagiaire sous le pseudo partagé « Paul Pelletier » à Europe 1, puis aux éditions Nuit et Jour (Le nouveau détective), et je monte une agence d’attachés de presse, spécialisée dans le tourisme. J’ai 26 ans. Je fais de l’argent, je suis aisé.

Alors comment vous mettez-vous à travailler pour Mitterrand ?

Plus ça va, plus je m’intéresse au social. Je fais la première enquête psycho-sociale en entreprise avec 900 interviews de collaborateurs dans une société d’industrie pharmaceutique. Et moi, je n’ai jamais eu peur de ne pas avoir de fric ou de gloire, mais j’ai toujours eu la terreur de l’ennui. Or un soir, je regarde la télé, je vois le « match » Mitterrand- Giscard de 1974, et je me dis que Mitterrand a déjà perdu. Et je trouve ça injuste, car en face il a un Giscard un peu maquillé, inspecteur des finances – traduisez : un mec de la mafia fiscale qui n’aura jamais de problèmes – et je trouve dangereux pour une nation que cette engeance d’intouchables se reproduise. Mitterrand, c’est une cause et une personne qui peut rééquilibrer un peu tout ça. Moi qui me cherchais un nouveau truc infaisable, je me suis trouvé ça, par opportunisme. Au moment de ce duel perdu, ça ne fait déjà aucun doute qu’il est présidentiable. Et c’est par la force de cette conviction que je contribue à faire du PS un parti à la mode.

Vous êtes jeune, beau, friqué. Comment se passe votre arrivée au Parti Socialiste ?

Quand j’arrive là-dedans, sans ma carte du parti ni aucun diplôme hormis le permis de conduire, tous les socialistes me prennent pour une taupe. C’est tout de même extravagant qu’un mec qui ne fait même pas parti du PS se retrouve assistant du porte-parole simplement parce qu’il n’accepte de ne toucher que 4 000 balles par mois. Il veut quoi Colé ? Être membre du comité directeur ? Non. Être maire, député ? Rien à foutre. Mais qu’est-ce qu’il veut alors ?! Rien. Impensable pour eux. La politique, c’est comme une montagne. Au sommet, il n’y a de la place que pour une paire de fesses. Et tout le monde parie sur son tire-fesses, sur son candidat pour essayer d’aller s’asseoir en haut. Donc moi, je débarque de nulle part, tout le monde se méfie.

Et rapidement avec Pilhan, vous cassez les codes de la communication politique, jusque-là très protocolaire, avec à la fois très peu de moyens, des méthodes de recueil de l’opinion à la fois révolutionnaires et clandestines, et tout cela avec l’aval du Chef d’Etat.

Effectivement.

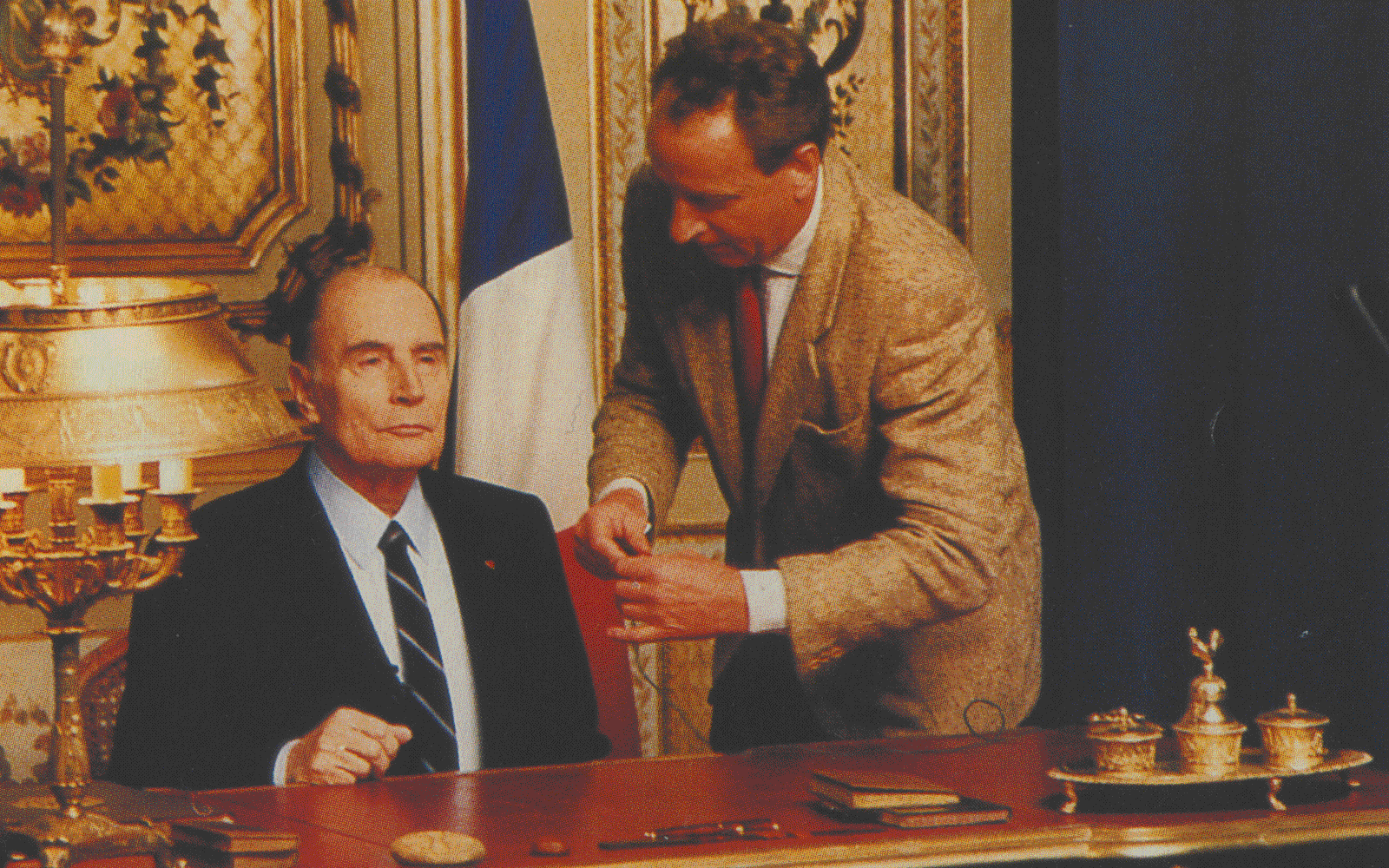

Il y a par exemple ce bureau de télévision secret construit pour Mitterrand, accessible 24/24 depuis l’Élysée, d’où il pouvait s’exprimer face aux Français à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Comment est né ce studio pirate ?

C’est parti des conditions de travail syndical de la SFP [Société Française de Production, organe de production audiovisuelle publique depuis revendue à Bolloré, NDR] ; à l’époque c’était Hollywood débarquant à l’Élysée, trois jours de tournage payés double ou triple, des conditions tout confort, 12 kilomètres de câble, des cars-régie, etc etc… Je dis alors à Mitterrand : « ça c’est pas possible. On va faire comme Walt Disney et créer un bureau bidon et ciao ! ». Ce bureau de télévision homemade, c’était avant tout une force de dissuasion médiatique pour éviter la foudre jupitérienne qui pouvait nous tomber sur la gueule à n’importe quel moment. Je m’explique : à partir du moment où l’on a compris, plusieurs mois avant que cela n’arrive, que la gauche allait perdre les élections législatives de 1986, l’idée était de concevoir un outil de com’ pour Mitterrand qui lui permette de contrer Chirac ; lui c’était pas un Hussard, pas un tendre, il savait couper les têtes. Et je peux vous garantir que Chirac savait très bien que grâce à son studio le vieux pouvait lui baffer la gueule n’importe quand !

C’est vous qui lui avez fait limer les canines ?

Non c’est faux. Il ne s’est pas fait limer les dents ! Mitterrand avait une de ses dents de devant qui pointait un peu, elle lui faisait un petit bourrelet. Et donc effectivement, c’est vrai que je lui ai conseillé d’arranger ça. « Se faire limer les canines » ça veut dire « on a camouflé Dracula ». Je sais ce que c’est que l’excès de langage.

« La communication politique, c’est un coït d’une certaine durée entre un personnage public et l’opinion. »

Quand vous commencez à travailler avec Mitterrand, êtes-vous au courant de son passé pétainiste, révélé plus tard dans Une jeunesse française de Pierre Péan ?

On n’a jamais parlé de cela, il était beaucoup trop pudique et moi aussi probablement. Personne n’est parfait, il y a du caca partout, le problème c’est la dose de caca. Et donc tout dépend de l’individu.

Parlons-en : Jacques Séguéla s’est réapproprié le slogan de « la force tranquille », pourtant vous racontez dans votre livre, Le Conseiller du Prince, que c’est une stagiaire qui l’a trouvé.

Si vous découvrez que ce n’est pas Léonard de Vinci qui a fait la Joconde, l’œuvre reste ! Signer c’est déjà une imposture. Donc là c’est pareil : l’histoire est trop belle. J’entends Ruquier à la radio qui parle de mon livre comme révélant que c’est pas Séguéla qui a trouvé le slogan, mais bel et bien la stagiaire. Ruquier retrouve la femme en question, il l’appelle en direct. La fille toute confuse au téléphone : « oui enfin, c’était un travail collectif, enfin, c’est Jacques qui a signé, enfin c’était normal qu’il signe etc etc…». Oui sauf que : elle a monté une agence dans le groupe Havas, où Séguéla est encore l’un des membres du conseil d’administration. Bien sûr, ça, elle ne le précise pas à Ruquier.

Vous avez la haine ?

Mais bien sûr que j’ai la haine, car j’estime qu’il y a peu de travail et peu de talent récompensé aujourd’hui.

Autre technique à votre crédit : la raréfaction de la parole du Président. Avec Pilhan, vous décidez de limiter ses interventions médiatiques pour l’élever au dessus de la mêlée, ce qui contribuera grandement à l’invention de son surnom « Dieu ». Question : avez-vous inventé le médiaplanning des politiques tels qu’il est pratiqué aujourd’hui ?

Le contrôle des agendas médiatiques existait déjà à l’époque, mais je vais vous dire : pour avoir des amis dans la presse, il faut faciliter. Moi j’ai fait l’inverse, je me battais pour un champion en ayant pour priorité de préserver, voire d’embellir, son image. Mes premières heures à l’Elysée, j’ai donc annoncé au service presse que c’est un jour de deuil : on coupe les vannes de l’information. À partir de là, on a cessé d’exposer le Président aux médias avec dix interviews par jour ; l’idée étant de raréfier la parole pour la rendre plus forte. Le véritable storytelling politique, et pas celui à la petite semaine, c’est une histoire avec l’opinion sur 5 ans, ou 7 ans à l’époque. Ma conviction, encore aujourd’hui, c’est qu’il faut agir en la matière dans la plus grande clandestinité avec un laboratoire dont vous sortez le nectar, c’est à dire fournir au Président une synthèse de l’opinion française à l’instant T. J’ai fait un jour cette comparaison qui m’a beaucoup amusé : la communication politique c’est comme la chirurgie esthétique, pour qu’elle marche il faut qu’elle soit parfaite. Sinon, c’est pire.

« Le budget de l’Elysée c’était 3 millions de Francs par an… aujourd’hui il est 30 fois supérieur ! »

Vous pensez quoi de l’évolution de la communication politique, omniprésente aujourd’hui, par rapport à vos débuts bricolés ?

On est tenu par le scandale, de manière ignominieuse, et l’anonymat dans l’expression d’internet a ôté à la communication sa noblesse. Qu’on puisse penser que Jean-François Copé soit plus présidentiable que Cohn-Bendit, ça en dit long… La communication politique, c’est quoi ? C’est un coït d’une certaine durée entre un personnage public et l’opinion. Ce qu’on remarque aujourd’hui, et ça me griffe un peu, c’est que c’est devenu une poubelle invraisemblable. Quand j’entends qu’un type comme Jean-Luc Mano [ancien directeur de l’information d’Antenne 2 puis fondateur de l’agence Only Conseil] est devenu conseiller en communication, et qu’en plus il trouve des clients à droite [Michèle Alliot-Marie, Xavier Darcos, NKM] ça me dérange. Quand j’ai choisi d’aider Mitterrand, je connaissais ses travers, ses zones d’ombre, mais comparé à Giscard, là au moins on sentait le désir de l’homme à faire le bien autour de lui.

Parallèlement au travail du Docteur Gubler aux côtés de Mitterrand, vous étiez donc le « spin doctor » aidant le patient à s’améliorer. C’est un terme que vous acceptez ?

Oui, c’est le terme le plus proche de la réalité. Mais cela induit une implication personnelle totale. Entre 1975 et 1981, de la défaite contre VGE jusqu’à la victoire à la Présidentielle, puis de 1984 à 1991, jusqu’à l’arrivée de Cresson, je n’ai rien fait d’autre. On est dans une vigilance permanente qui donne un comportement odieux, notamment vis à vis des journalistes. Refuser L’heure de vérité de François-Henri de Virieu, ça ne vous garantit pas des amis pour la vie. Comme je l’avais dit à Mitterrand dans une de mes notes, et sans cynisme, « une heure de vérité, c’est court ». En vrai, c’était une heure de destruction. Il y a pire escroquerie que de ne rien dire : donner aux masses laborieuses une vérité qui est fausse. Le schéma de cette émission plaçait les interlocuteurs, De Virieu, Duhamel et Colombani, dans une posture de juges qui voulaient se faire Mitterrand. Et ça, c’est dégueulasse.

Pourquoi, alors que vous n’avez jamais été encarté ni jamais prêter allégeance à un parti, n’avez-vous pas travaillé pour quelqu’un d’autre que Mitterrand ?

Déjà aujourd’hui je ne peux pas sinon le fisc me piquerait tout. Et puis il n’y a pas d’offres. Une fois à la fin des années 1990 j’ai déjeuné avec Dominique Strauss-Kahn sur invitation de Rocard pour voir ce qu’on pourrait envisager ensemble. Je lui rédige une note sur mon travail, où je lui écris explicitement que l’époque réclame un dévoilement obscène du privé, et j’écris : « l’opinion veut savoir qui baise qui. » Je me dis, là, si le mec est ouvert et veut entreprendre un vrai travail sur sa communication, il va me confier son problème. Et non, il ne réagit pas. Sinon, j’ai eu des propositions à l’étranger. J’ai fait l’élection d’Ernesto Samper en Colombie, Todoric en Croatie et j’ai aussi beaucoup refusé : Ben Ali, Omar Bongo, Eyadema au Togo…

Pour la communication de Mitterrand, on ne retient que Jacques Pilhan. Or il y avait un travail collectif, la communication de Mitterrand se faisait avec Jacques Pilhan et Jean-Luc Aubert. Quels ont été vos rapports à la fin avec vos deux associés ? Et avec Séguéla ?

Aucun. Séguéla je le plains. Moi je suis certain qu’il va pourrir confit dans son outrance. Mais je n’oublie pas qu’il a été un grand mec, et je garde une tendresse pour ce type. Si pendant deux ans on n’avait pas bossé nez à nez, à se prêter des bagnoles et quelque fois à s’échanger des filles, ma vie n’aurait pas été la même. Pilhan, quand il a commencé à faire de la thune, je l’ai vu mourir. Il était tellement devenu obsédé, qu’il a fini par péter les plombs. Une fois, il a défoncé une barrière de péage ! Un mec qui n’est pas délinquant et qui fait ça… Mais on ne retient que lui, c’est vrai. Il a signé le tableau alors qu’on travaillait à trois. Aubert n’est plus alcoolique, il est redevenu peintre et s’en sort bien. Il n’a pas eu de procès lui, car il était salarié de la société de Pilhan (Temps Public) et c’est la société qui était gavée aux budgets bizarres de la République.

Ces mêmes budgets vont plus tard vous attirer un paquet d’emmerdes. Vous êtes nommé à la tête de la Française des Jeux, vache à lait de l’Etat, par François Mitterrand en 1989.

Je vous le confirme.

Trois ans plus tard on vous accuse d’abus de biens sociaux, de détournement d’argent et de marchés truqués. L’instruction aboutit en 2001 à un quasi non-lieu mais on vous poursuit alors pour toutes les sommes perçues du temps où vous travailliez à l’Elysée, payées en cash à la demande de François Mitterrand. Comment s’est soldé le procès, au final ?

Comme on m’a raté au pénal, on m’a tué au fiscal. Moralité, et la République ne pouvant pas déjuger, j’ai finalement été condamné pour fraude fiscale avec 400.000 francs d’amende et 16 mois de prison avec sursis pour un délit qui n’a rien à voir, et qui à l’heure où l’on se parle n’est toujours pas réglé. Le motif : abus de biens sociaux sur la société TPS qui percevait une partie de mon salaire en tant que conseiller à l’Elysée grâce à des fausses factures faites à la société Carat ; pratique qui m’avait été dès le départ imposé parce qu’il était impensable à l’époque de payer un conseiller com’ de Mitterrand autrement qu’en billets prélevés sur les fonds secrets de l’Elysée ! Ce que personne ne sait, c’est qu’à l’époque le budget de l’Elysée c’est 3 millions de Francs par an… aujourd’hui il est 30 fois supérieur ! Pourquoi y’avait-il aussi peu d’argent ? Parce que les hauts fonctionnaires préféraient tout mettre officiellement à l’abri et payer le reste sur fond secret ; ce qui s’avérait être une subtile combine pour dézinguer les zozos dans mon genre le jour où ils devenaient encombrants. C’est sur ces sommes-là, n’arrivant pas à retracer leur provenance et les confondant avec un supposé détournement de fonds à la Française des jeux, que l’État me réclame aujourd’hui 1 million d’euros. Si l’affaire va au bout, non seulement j’aurais bossé gratos pendant 7 ans sur les genoux du chef de l’Etat, mais j’aurais aussi payé pour être à l’Elysée – j’ai fait le calcul – 1800 € par mois.

Comme on m’a raté au pénal, on m’a tué au fiscal. Moralité, et la République ne pouvant pas déjuger, j’ai finalement été condamné pour fraude fiscale avec 400.000 francs d’amende et 16 mois de prison avec sursis pour un délit qui n’a rien à voir, et qui à l’heure où l’on se parle n’est toujours pas réglé. Le motif : abus de biens sociaux sur la société TPS qui percevait une partie de mon salaire en tant que conseiller à l’Elysée grâce à des fausses factures faites à la société Carat ; pratique qui m’avait été dès le départ imposé parce qu’il était impensable à l’époque de payer un conseiller com’ de Mitterrand autrement qu’en billets prélevés sur les fonds secrets de l’Elysée ! Ce que personne ne sait, c’est qu’à l’époque le budget de l’Elysée c’est 3 millions de Francs par an… aujourd’hui il est 30 fois supérieur ! Pourquoi y’avait-il aussi peu d’argent ? Parce que les hauts fonctionnaires préféraient tout mettre officiellement à l’abri et payer le reste sur fond secret ; ce qui s’avérait être une subtile combine pour dézinguer les zozos dans mon genre le jour où ils devenaient encombrants. C’est sur ces sommes-là, n’arrivant pas à retracer leur provenance et les confondant avec un supposé détournement de fonds à la Française des jeux, que l’État me réclame aujourd’hui 1 million d’euros. Si l’affaire va au bout, non seulement j’aurais bossé gratos pendant 7 ans sur les genoux du chef de l’Etat, mais j’aurais aussi payé pour être à l’Elysée – j’ai fait le calcul – 1800 € par mois.

Pardon mais vous auriez finalement eu plus de mérite à clamser à 54 ans comme Pilhan. Lui n’a eu que les éloges et pas d’emmerdes…

[Soupir] Mouais, il a gagné beaucoup plus d’argent que moi mais sa veuve a placé tout le pognon dans un investissement en Chine qui lui a tout ratissé…« La stratégie du système ne consiste pas à démentir, mais à étouffer ».

Revenons sur cette idée de « force de dissuasion médiatique », et appliquons-la à votre cas personnel. Vous auriez pu, comme Roselyne Bachelot menaçant Sarkozy de tout déballer en 2012 quand elle n’arrivait pas à réunir ses 500 signatures pour la Présidentielle, décider de balancer tous les secrets que vous connaissez sur le Parti Socialiste. Pourquoi ne l’avez-vous jamais fait ?

So what ? Dans la logique de ces gens, comme je n’ai jamais voulu être député ou ministre, je ne compte pas – encore qu’il en a été question une fois avant que je ne devienne président de la Française des Jeux, on voulait me placer au commerce extérieur… Déballer mes vérités sur telle ou telle politique, contrairement à ce que vous croyez, ça n’arrangerait rien. Vous n’imaginez pas ce qu’est l’appareil d’État : je pourrais sûrement trouver des journaux pour publier mes révélations, mais aucune chance que ça remette en cause le système. Sa stratégie ne consiste pas à démentir, mais à étouffer. C’est l’histoire de mon livre.

Ce livre, Le Conseiller du Prince, s’est vendu à 5 000 exemplaires en 3 semaines à sa sortie en 1999. Il aurait du être un succès de librairie pourtant mystérieusement, il n’a jamais été ré-imprimé. Vous croyez au complot ?

On parlait d’étouffement, nous y voilà : bizarrement, quand le livre est sorti il en a été très peu question [dans les médias, NDR]. L’éditeur, Michel Laffont, n’a fait aucune publicité, aucun service de presse – à tel point que j’ai fini par le faire moi-même. Au bout de trois semaines, le bouquin est retiré de la vente par mon éditeur. Et moi j’apprends par les libraires que le livre, comme on dit dans le milieu littéraire, « a été tué ». Comment est-ce qu’on tue un livre ? On crée un doute sur son authenticité. Pas sur le livre hein, mais sur son auteur. J’ai donc été poursuivi pour contrefaçon, au prétexte que je ne l’aurais pas écrit. « On » a trouvé un garçon qui s’appelle Francis Guilbert, un garçon que j’avais hébergé à un moment où il était en galère. Quand est venu le moment d’écrire mes histoires, que je voyais alors comme un roman policier genre « qui a tué Gérard Colé ? », je me souviens que le métier de Francis était nègre et dactylo pour ce type d’essais, et lui propose de venir m’aider à écrire un premier jet de 300 pages où je raconte mes aventures à l’Elysée puis à la Française des jeux. Un éditeur trouve le manuscrit formidable, puis me rappelle quelques semaines plus tard pour me dire que c’est pas vraiment le genre de livre auquel il s’attendait. Finalement c’est Michel Laffont qui le signe, propose d’en garder sous la pédale pour un deuxième tome, où je devais expliquer qui m’avait tué. Et c’est comme cela que trois semaines après la sortie du Conseiller du Prince, Guilbert prétend en être… l’auteur ! Voilà pourquoi le premier tome a finalement été retiré de la vente. Procès. Le Tribunal me donne logiquement raison mais le livre n’est pas pour autant remis en vente ! Ledit Guilbert fait appel, re-procès avec une amende – jamais payée – pour le plaignant parce que son histoire de plagiat ne tient pas debout. Donc oui : le livre est donc officiellement sorti, mais personne n’en a jamais entendu parler. Quand je vous dis que le système est très costaud…

On parlait d’étouffement, nous y voilà : bizarrement, quand le livre est sorti il en a été très peu question [dans les médias, NDR]. L’éditeur, Michel Laffont, n’a fait aucune publicité, aucun service de presse – à tel point que j’ai fini par le faire moi-même. Au bout de trois semaines, le bouquin est retiré de la vente par mon éditeur. Et moi j’apprends par les libraires que le livre, comme on dit dans le milieu littéraire, « a été tué ». Comment est-ce qu’on tue un livre ? On crée un doute sur son authenticité. Pas sur le livre hein, mais sur son auteur. J’ai donc été poursuivi pour contrefaçon, au prétexte que je ne l’aurais pas écrit. « On » a trouvé un garçon qui s’appelle Francis Guilbert, un garçon que j’avais hébergé à un moment où il était en galère. Quand est venu le moment d’écrire mes histoires, que je voyais alors comme un roman policier genre « qui a tué Gérard Colé ? », je me souviens que le métier de Francis était nègre et dactylo pour ce type d’essais, et lui propose de venir m’aider à écrire un premier jet de 300 pages où je raconte mes aventures à l’Elysée puis à la Française des jeux. Un éditeur trouve le manuscrit formidable, puis me rappelle quelques semaines plus tard pour me dire que c’est pas vraiment le genre de livre auquel il s’attendait. Finalement c’est Michel Laffont qui le signe, propose d’en garder sous la pédale pour un deuxième tome, où je devais expliquer qui m’avait tué. Et c’est comme cela que trois semaines après la sortie du Conseiller du Prince, Guilbert prétend en être… l’auteur ! Voilà pourquoi le premier tome a finalement été retiré de la vente. Procès. Le Tribunal me donne logiquement raison mais le livre n’est pas pour autant remis en vente ! Ledit Guilbert fait appel, re-procès avec une amende – jamais payée – pour le plaignant parce que son histoire de plagiat ne tient pas debout. Donc oui : le livre est donc officiellement sorti, mais personne n’en a jamais entendu parler. Quand je vous dis que le système est très costaud…

Au final, vous avez su qui vous a tué ?

Non. En revanche l’arme du crime je la connais : elle est à Bercy [comprendre : le ministère de l’économie et l’administration fiscale, NDR]. Il y a une phrase de Mitterrand que je n’ai jamais oublié : un jour je lui propose un truc supposé engager des dépenses d’État et il me répond « oui, je sais bien Colé, je sais bien qu’il faudra le faire, mais ON me dit qu’on ne peut pas ». J’ai alors cette irrévérence de lui demander : « qui ça, ON ? ». Lui : « Bercy, évidemment ». Faut imaginer la scène, nous sommes dans le bureau de « Dieu »… Et j’apprends qu’il y a quelqu’un au dessus du tout puissant ! Et que parce qu’il reçoit l’argent de la République et le redistribue à sa guise, c’est Bercy qui commande le pays, pas le gouvernement, pas le Président. C’est alors que j’ai commencé à véritablement m’intéresser au système. Du reste, la deuxième moitié du livre, je l’ai toujours, elle n’est pas sortie…

Vous vous souvenez de votre dernière rencontre avec François Mitterrand ?

Oui. C’était pour son dernier 14 juillet, pour lequel Mitterrand avait invité tous ses collaborateurs ; je me retrouve donc à l’Elysée pour la Garden Party, et le rejoins dans ses appartements privés où le Président reçoit tous les intimes pendant que tout le monde se rince la dalle dans le jardin. À ma grande surprise, tout le monde est debout alors que Mitterrand, très malade, est assis, seul, à manger. Je m’approche et m’accroupis, comme je le faisais souvent quand il était dans cette position, et lui dit que je serais honoré qu’il assiste à mon mariage dans les Landes le mois d’après. Là, il tourne la tête en se tordant la bouche comme il savait le faire quand il voulait sortir une monstruosité : « Ah oui… C’est qui cette fois ? ». Même si nous avions coupé les ponts et que l’affaire de la Française des Jeux était déjà lancée, il avait suivi ma tumultueuse carrière de baiseur patenté.

Est-il venu à votre mariage, finalement ?

Bien sûr que non !

Propos recueillis par Bastien Landru et Bester,

interview extraite du Gonzaï n°12, septembre 2015.

4 commentaires

excellent !

? whO Kill bambi ?

Excellent ! Merci Gonzai

Est-ce l’entrevue intégrale ou y en a t il plus dans le magazine papier ?

une betterave sur un rocher