« Il y a ainsi dans la jeunesse d’un garçon trois ou quatre démarches incongrues, inimaginables, qu’il accomplit le plus naturellement du monde, assuré qu’il est de poser dans sa vie un jalon nécessaire. » François Nourissier, Les Chiens à fouetter.

Vous allez tout de suite penser (et vous avez raison) : encore un gamin qui nous les broute avec ses rêves de Belles Lettres. En réalité, je vais vous dire, j’ai pris mon temps. Une dizaine de printemps que je gratte, gratte, gratte tout net. Un vrai travail, fondé sur une solitude (de coureur de fond) et une indépendance préservée tant bien que mal, celle d’un jeune homme invité à être distrait mais qui a plus ou moins refusé que Paris soit une fête (quel con).

– Arrête ton char, René !

Telle la phrase qu’il faut débarrasser de tout ce qui n’est pas essentiel, je suis ce « jeune homme seul » qui a renoncé à battre le pavé pour courir les filles… enfin, quelques fois… en tout cas, plus de fois que Roger Vailland a inscrit en abscisses et en ordonnées les personnages de ses romans sur un tableau noir, avec ce système un brin scolaire de craies de couleur qui lui permettait de suivre l’évolution des protagonistes et de repérer ceux qu’il avait négligés.

– Mais concrètement, Roman, comment ça va se passer ?

Comme beaucoup, mon expérience de lecteur est mon seul bagage d’écrivain. Que sais-je, au juste ? Si je ne suis pas certain qu’on ressorte d’un livre en ayant appris comment écrire le suivant, je suis à peu près sûr que les choses simples sont les plus précieuses (Le Grand Meaulnes), que les choses les plus personnelles sont les plus universelles (welcome to John Fante Appreciation Society) et qu’il ne faut pas décrire les évènements mais plutôt les montrer en train de se produire (influence de Jean-Patrick Manchette, là). Voici ce qu’en dit Henri Thomas : « Un roman, ça commence par le bruit d’une porte qui s’ouvre ou qui se ferme. Il ne doit pas y avoir d’exposition. C’est pour Balzac, les expositions. Je débute par le geste d’un personnage, un geste qui me surprend. L’important, surtout, c’est la scène capitale, le centre invisible qui attire l’esprit quand il s’éloigne. Le centre, c’est l’hôtel abandonné. Le monde se réduit pour nous à un instant, à ce que nous en percevons. Le mot allemand « Augenblick » me paraît plus expressif : le temps d’un coup d’œil. »

Comme beaucoup, mon expérience de lecteur est mon seul bagage d’écrivain. Que sais-je, au juste ? Si je ne suis pas certain qu’on ressorte d’un livre en ayant appris comment écrire le suivant, je suis à peu près sûr que les choses simples sont les plus précieuses (Le Grand Meaulnes), que les choses les plus personnelles sont les plus universelles (welcome to John Fante Appreciation Society) et qu’il ne faut pas décrire les évènements mais plutôt les montrer en train de se produire (influence de Jean-Patrick Manchette, là). Voici ce qu’en dit Henri Thomas : « Un roman, ça commence par le bruit d’une porte qui s’ouvre ou qui se ferme. Il ne doit pas y avoir d’exposition. C’est pour Balzac, les expositions. Je débute par le geste d’un personnage, un geste qui me surprend. L’important, surtout, c’est la scène capitale, le centre invisible qui attire l’esprit quand il s’éloigne. Le centre, c’est l’hôtel abandonné. Le monde se réduit pour nous à un instant, à ce que nous en percevons. Le mot allemand « Augenblick » me paraît plus expressif : le temps d’un coup d’œil. »

Comme seule compte pour moi en tant que lecteur la littérature de la première personne, aka la littérature du dévoilement et du risque (« Montaigne, Rousseau, Constant et Leiris », compléterait un spécialiste ès), je pense utiliser le « je » (et je pense qu’il sera assez souvent « un autre »). Oui, Patrick Modiano ? « Prenez Les Boulevards de ceinture, je m’y suis inspiré en principe de mon père. Mais ce ne sont pas des faits réels que je raconte. Il n’a jamais essayé de me pousser sous le métro. Il m’était simplement hostile. Alors j’ai choisi ce geste spectaculaire pour symboliser cette hostilité que je sentais en lui contre moi. Alors les gens, lorsqu’ils se reconnaissent dans mes livres, me disent « c’est scandaleux », « c’est un mensonge ». En un sens, ils ont raison. Mais en même temps, c’est la vérité même, poussée jusqu’à ses extrêmes conséquences. Je procède un peu comme un acteur ou une actrice se maquillant, eux aussi, pour avoir l’air plus réels. Prenez Greta Garbo. Sur les écrans, elle a toujours de magnifiques cils d’une longueur gigantesque. Dans la vie ordinaire, c’était faux, elle n’avait pratiquement pas de cils du tout. N’empêche que sa vérité était d’avoir de longs cils. Vous me direz que, pour réussir ces trucages, il faut avoir un certain degré de duplicité. Sans doute. Mais comment devenir romancier sans apprendre à mentir ? »

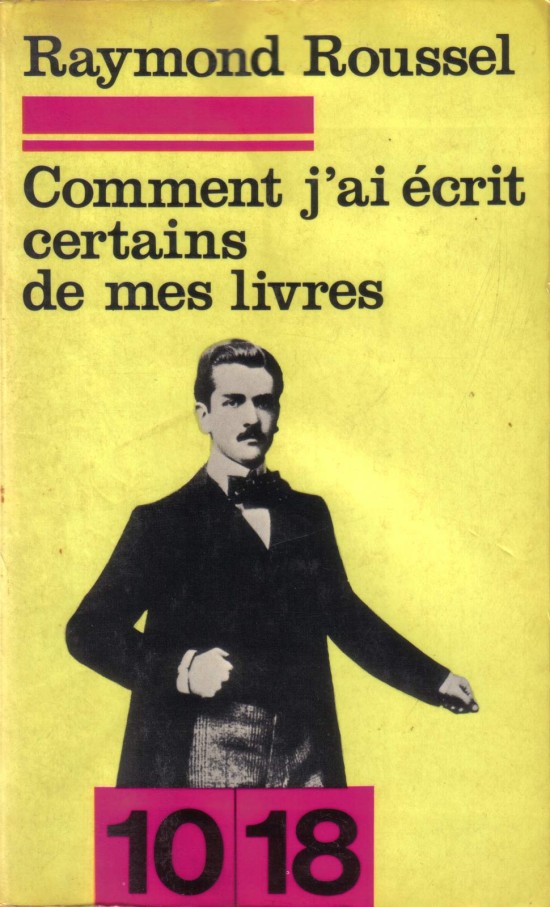

Comme je préfère les romans d’apprentissage, où les héros se construisent au fil de la lecture ! On les voit grandir au fil des pages, et on s’identifie. La force qu’ils dégagent est l’affect qui nous happe. Le voyage initiatique est comme partagé. Les bonnes histoires ne suffisent pas, il faut qu’elles soient incarnées (Hell yeah Sherlock Holmes !). Et quoi de mieux qu’un protagoniste en proie à un dilemme, et toujours en mouvement pour trouver la réponse salvatrice à ce dilemme ? Voici ce que répond Jack London à un ami d’enfance demandant conseil pour son premier roman : « Vous avez saisi la vie mouvante, le romanesque, l’humour, le pathétique, mais pour l’amour de Dieu montrez-les tels qu’ils sont ! Ne donnez pas au lecteur une philosophie des grands chemins, il faut que vos personnages montrent cette philosophie par leur action, leurs exploits, leur conversation. Voyez Stevenson et Kipling, ils se mettent dans l’ombre et créent les choses qui vivent, qui respirent, et ils passionnent les lecteurs ! Pour créer une atmosphère, il faut éliminer l’auteur. Faites des phrases fraîches et vivantes, des phrases qui portent. Ayez un style fort, expressif ; ne soyez pas prolixe, ne faites pas un exposé. Créez, peignez, construisez ; mille mots bien construits valent mieux que tout un livre médiocre, bâclé et languissant. Oubliez-vous vous-même et le monde se souviendra de vous ». Qui oserait contredire l’auteur des Vagabonds du rail ? Pas Christiane Rochefort en tout cas (auteure identifiée à son best-seller Les petits enfants du siècle, arbrisseau qui cache la forêt), laquelle dans son C’est bizarre, l’écriture, avoue franco de port le même étonnement : « Comme j’écrivais, dans l’hiver 68, un roman, qui ne s’appelait pas encore Printemps au Parking, il ne s’appelait rien, il m’est advenu divers avatars dont certains me surprirent, et même m’enseignèrent, à tel point que je les ai notés. Comme c’est bizarre l’écriture, me disais-je, et comme c’est intéressant. Pourquoi ne lit-on jamais, dans toute cette marée noire d’écrits sur l’écriture, des choses précises, qui arrivent pour de vrai et qui sont tellement marrantes parfois ? Moi j’aimerais lire ça, j’aimerais savoir comment ça se passe pour les autres, suis-je la seule ? Quel dommage qu’on ne raconte jamais de bout en bout l’histoire d’un livre, d’où il est diable sorti, où il est arrivé, comment il s’est fait, du commencement à la fin. »

L’écueil du premier roman, c’est de vouloir tout mettre dans chaque phrase (ça marche aussi pour ton premier article publié dans Gonzaï). Quand on est jeune et fou, on a toujours envie de (se) prouver quelque chose, et souvent ces choses sont loin d’être modestes, comme croire avoir sa place entre deux écrivains de chevet, Jean de la Ville de Mirmont (Les dimanches de Jean Dézert) et Emmanuel Bove (Mes amis). On se retrouve avec un recueil de punchlines qui met KO le lecteur à la deuxième page (le lecteur travaille autant que l’auteur, le laisser respirer est primordial). Un premier roman, c’est comme un cassoulet : faut y aller doucement, sinon bienvenue l’indigestion. Alternance de temps faibles et de temps forts, sans métaphores alambiquées les temps forts, s’il vous plaît. « S’efforcer de rester banal » serait la ligne de conduite à suivre, ce pour quoi Raymond Radiguet donna père et mère.

L’écueil du premier roman, c’est de vouloir tout mettre dans chaque phrase (ça marche aussi pour ton premier article publié dans Gonzaï). Quand on est jeune et fou, on a toujours envie de (se) prouver quelque chose, et souvent ces choses sont loin d’être modestes, comme croire avoir sa place entre deux écrivains de chevet, Jean de la Ville de Mirmont (Les dimanches de Jean Dézert) et Emmanuel Bove (Mes amis). On se retrouve avec un recueil de punchlines qui met KO le lecteur à la deuxième page (le lecteur travaille autant que l’auteur, le laisser respirer est primordial). Un premier roman, c’est comme un cassoulet : faut y aller doucement, sinon bienvenue l’indigestion. Alternance de temps faibles et de temps forts, sans métaphores alambiquées les temps forts, s’il vous plaît. « S’efforcer de rester banal » serait la ligne de conduite à suivre, ce pour quoi Raymond Radiguet donna père et mère.

Sur le plan « creative writing » (ô tristesse de cette nouvelle génération d’écrivains ricains qui, après avoir suivi ces C.W. Degrees, nous font tomber sous des pavés refaisant l’histoire de l’Amérique au XXe siècle sous couvert d’approche sociologique), je penche pour une méthode plus concrète. Le producteur Don Simpson prêchait à tout Hollywood ce concept : ton histoire tient dans une image. Bon, après, ça donne Top Gun… qu’il résumait ainsi : un mec en blouson de cuir et lunettes de soleil qui regarde l’avion le plus rapide du monde voler dans le ciel. Restons sur cette idée d’image : perso, je passe des heures à pratiquer le cut-up. David Bowie période Ziggy Stardust disait avoir piqué cette recette à William S. Burroughs. C’est très visuel, très cinématographique : que donne cette image avec une autre (montage) ? Certaines associations prennent sens et vous poussent même sur des chemins de traverse. Je double cette recherche un peu trop arty avec un « truc » à la Blaise Cendrars, assez efficient je dois dire : un bloc-notes de mots communs ou d’expressions verbales (« Seulement voilà… », « Et il sortit en trombe par la porte de derrière », « Cri rauque », etc.) que tu penses appropriés pour le type d’histoire que tu veux conter.

Finissons sur le point Godwin : la première phrase du roman. Celle qui donne le ton. Mieux vaut faire concis et sans bavure (« Aujourd’hui, maman est morte. »), quitte après à partir dans la digression et les virgules (ce qui vient après « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », ah ah). Le ton fait le livre : « Que je ne réussis pas les choses trop longues, – qu’il est dangereux pour moi d’amasser des notes, que je n’écris tout ça fait bien qu’en écrivant aussitôt que l’idée me vient, dans l’excitation, d’un trait. Il faut écrire avec feu. Il y a encore ceci : j’ai toujours regretté d’être revenu, trop, sur le premier jet. Je cherche, je complique, je surcharge le ton, cela devient heurté, et souvent, après d’infinies nouvelles versions, je reviens à la première. Résultat : temps perdu, plaisir gâché. J’ai aussi fait cette constatation : je n’ai pas encore de style. Et je n’entends pas par « style » une certaine forme, mais bien plutôt un certain accent, qui marque, ce qui fait qu’on reconnaît ce qu’on lit sans avoir lu la signature, je ne sais comment expliquer cela clairement. C’est quelque chose comme le ton caché des phrases, et les phrases peuvent être mal faites, le ton y est toujours. Exemple : Stendhal. Sans ce quelque chose, il n’est pas de grand écrivain. » (Paul Léautaud, Journal I). Ce qui rejoint ce que Françoise Sagan nous expose : « Très souvent, lorsque je corrige après coup mes livres avec quelqu’un qui s’y connaît beaucoup mieux que moi en grammaire, il me dit : « Vous avez écrit ici trois fois le même mot, il y a là trop d’adverbes ». Je réponds : « Je sais, mais si vous changez, on n’entendra plus la musique ». » Au ton, on perçoit l’humain derrière l’histoire. On entend sa voix, sa petite musique.

Là-dessus, si je ne veux pas m’entendre dire « C’est pas du sérieux, ça ! » par un Gérard Berréby, j’ai intérêt à mettre en application ces quelques préceptes éclairés. Si Flaubert rêvait d’un roman sur rien, tenant debout uniquement grâce au style, il faut revoir ses ambitions à la baisse quand on n’est vraisemblablement pas son concurrent direct : que mon bouquin puisse se lire sans mal, et j’aurai fait le job. Bon, je vous laisse, j’ai un roman sur le feu, excuserez du peu !

5 commentaires

mais pourquoi donc ce pauvre Stanley Elkin en photo?

La photo était jolie, c’était un argument suffisant, non?

certes, mais je peux m’empêcher d’avoir mal qu’on l’associe au fond de l’article. Parce que c’était un génie.

oui !

Et donc, ça donne quoi, ce premier roman ?