Olivia Clavel, co-fondatrice du collectif Bazooka, peintre et dessinatrice de BD passée par Métal Hurlant, Hara-Kiri ou Charlie mensuel se remémore pour Gonzaï des souvenirs d’une jeunesse française placée sous le signe du punk.

1971, Paris. La jeune Olivia, 16 ans, s’adonne à son activité favorite : dévorer des bandes dessinées. Chez les Clavel, on a beau être domiciliés quartier Saint-Germain, on ne croule pas sous l’argent, mais les tableaux et les livres envahissent les murs. La famille est bohème et éprise de culture. Papa est peintre. Le couple parental se brisera bientôt, mais à ce moment précis, la jeune femme ne s’intéresse qu’à Tintin, Pilote, Spirou, Achille (Talon) et les comics US. L’adolescente dessine beaucoup et décide spontanément de frapper aux portes des rédactions pour montrer ses planches. Elle applique avec acharnement le vieil adage : « Quand on t’offre la porte, reviens par la fenêtre. »

1971, Paris. La jeune Olivia, 16 ans, s’adonne à son activité favorite : dévorer des bandes dessinées. Chez les Clavel, on a beau être domiciliés quartier Saint-Germain, on ne croule pas sous l’argent, mais les tableaux et les livres envahissent les murs. La famille est bohème et éprise de culture. Papa est peintre. Le couple parental se brisera bientôt, mais à ce moment précis, la jeune femme ne s’intéresse qu’à Tintin, Pilote, Spirou, Achille (Talon) et les comics US. L’adolescente dessine beaucoup et décide spontanément de frapper aux portes des rédactions pour montrer ses planches. Elle applique avec acharnement le vieil adage : « Quand on t’offre la porte, reviens par la fenêtre. »

Chez Charlie mensuel, le rédacteur en chef Georges Wolinski la voit donc revenir inlassablement à l’assaut avec son carton à dessins vert et noir sous le bras ; et le petit jeu va durer un an. Il lui lance : « Lâche-moi, va donc te marier », mais finit par céder et consent à la publier en dépit de son jeune âge. « Les bandes dessinées ne seront jamais aussi tarées que ceux qui aiment ça », écrira un jour ce même Wolinski.

Pour les études, ça ne fait pas de pli, ce sera les Beaux-Arts de Paris. « J’y suis entrée une année en avance, car mon père était ami avec un prof, explique-t-elle plus de quarante ans après, mais on ne te demandait rien de toute façon, tu y venais en claquant des doigts à l’époque. Tu pouvais même emprunter des dessins à quelqu’un pour te présenter devant le jury, et tu entrais. Je souhaitais être considérée comme une artiste, mais soyons honnête, j’étais là avant tout pour les nanas. »

En 1972, elle participe à l’atelier art et communication où elle rencontre des jeunes artistes qui, comme elle, rongent leur frein tout en rêvant de percer et de proposer quelque chose de neuf, de radical. Olivia Clavel gagne un pseudo, celui d’Electric Clito, ainsi qu’une bande de potes tout aussi jeunes et exaltés qu’elle : Christian Chapiron (Kiki Picasso), Jean-Louis Dupré (Loulou Picasso), Lulu Larsen, Bernard Vidal (Bananar) et Jean Rouzaud. Romain Slocombe et Dominique Fury gravitent régulièrement autour du groupe. En 1974, ils créent ensemble le collectif Bazooka. « Nous nous sommes rencontrés dans un atelier, et le prof avait beau être sympa, on s’en foutait de son programme. Nous, quand nous nous sommes rencontrés, c’est un journal que nous voulions faire. » Et c’est aussi simplement que se créaient les groupes d’action artistique.

« Il faut investir les médias et y foutre la merde ! » (Olivia Clavel)

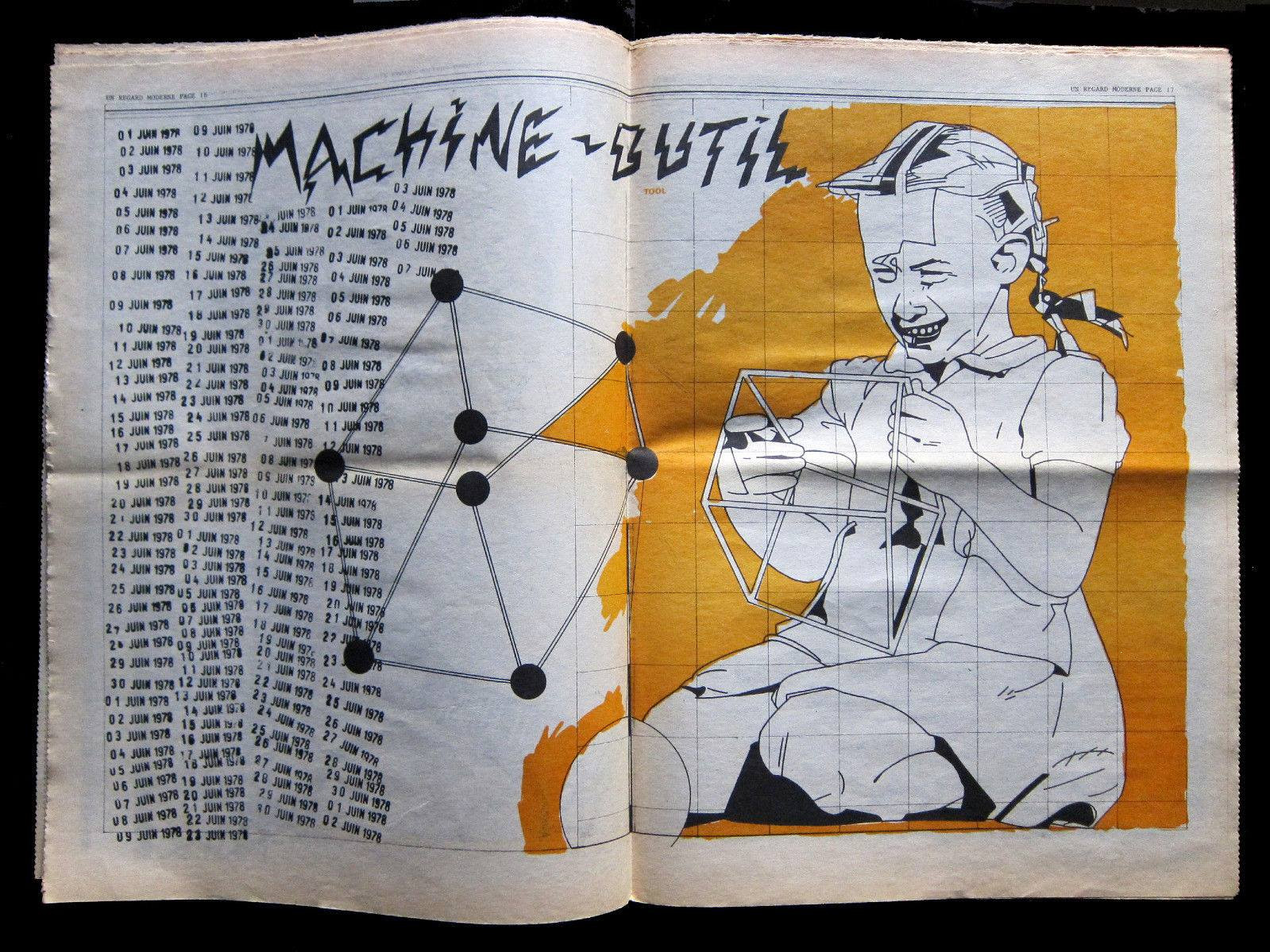

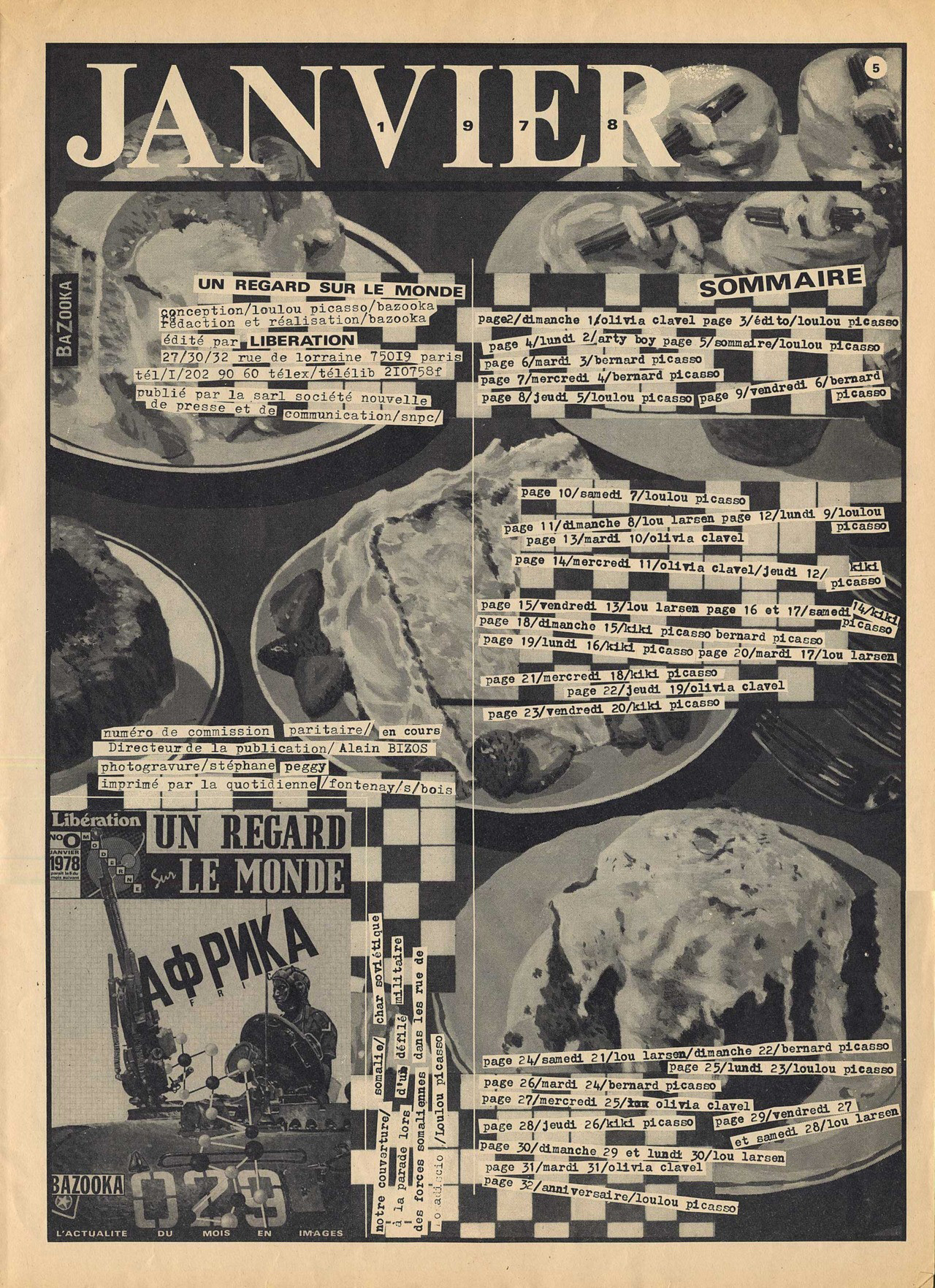

Dès lors, leurs travaux sont signés collectivement ou sous de nombreux pseudonymes, dépersonnalisant ainsi le processus de création. Le groupe rejette galeries et musées. L’autoédition s’impose d’elle-même. Naîtront les revues Bazooka Production en décembre 1974, puis Loukoum Breton, Bien dégagé sur les oreilles et Activité sexuelle : normale !. Ils lancent, en 1976, Bulletin périodique, revue régulière et classieuse, qui en sept numéros deviendra leur première carte de visite. « Nous n’avions aucun plan, chacun était libre de glisser ses dessins dans un numéro. Heureusement, nous avions trouvé des imprimeurs qui nous soutenaient et nous coûtaient peu cher. »

Dictature graphique

Au sein du collectif Bazooka, Olivia débute par des collages qu’elle retravaille par le dessin et la peinture. Elle y apporte son goût immodéré pour la BD, la littérature et son féminisme militant. La seule femme du groupe n’aura jamais à se plaindre d’une quelconque ambiance machiste ou sexiste, mais gare à celui qui l’ouvre trop : « Je suis une macho girl », clame-t-elle, clope à la bouche, dans les couloirs du grand appartement que le collectif partage rue d’Alésia, dans le quatorzième arrondissement. En 1976, elle commence à publier les aventures de Joe Télé, son alter ego fictif avec une tête en forme d’écran : « Je n’avais rien à voir avec les bandes dessinées de l’époque, j’étais une originale. » L’époque, Bazooka la devance et la jeune femme se sent en phase avec les idéaux anarchistes du groupe. Le collectif adopte le programme de la « dictature graphique » : il faut produire des images en masse et pour les masses grâce à des techniques diverses telles que la surimpression, le collage, la peinture ou la bande dessinée. Tous souhaitent livrer une œuvre sans concession, provocante, mélange d’analyse sociétale et de journal intime, véritable écho graphique au mouvement punk balbutiant. C’est Olivia qui le clame haut et fort : « Il faut investir les médias et y foutre la merde ! »

« Je reste une dessinatrice de BD, mes peintures sont des cases en grand. »

Ses vœux seront bientôt exaucés. Parallèlement à leurs fanzines et revues, les membres du groupe collaborent à de nombreux titres de presse (Charlie mensuel, L’Écho des savanes, Métal Hurlant, Hara-Kiri…), mais c’est Lulu Larsen qui glisse ses premier dessins à Libération et coince le pied dans la porte d’entrée du quotidien pour y faire entrer ses complices. Engagés en 1977 par Serge July (l’un des cofondateurs historiques du journal), ils vont littéralement instaurer le chaos au sein de la rédaction. Le soir venu, les conspirateurs punks attendent que les locaux se vident et profitent de leur règne nocturne pour faire exploser la maquette du journal : en ajoutant des dessins non prévus, en déplaçant les colonnes, en virant des photos, en glissant des blagues provocs dans les petites annonces, en ajoutant des légendes en décalage avec le contenu des articles qu’ils sont supposés illustrer… Une collaboration en forme de doigt d’honneur dadaïste en somme. Le jour, le collectif réagit à chaud sur l’actualité dans les pages du quotidien et impose plus subtilement sa « dictature graphique » faite d’images banales et violentes, de choquant et de beau, dans un sens aigu de la mise en scène. « Nous avions une volonté d’action que beaucoup de punks n’avaient sans doute pas à l’époque, cela a fini naturellement par exploser avec les journalistes en place chez Libé », se souvient Olivia.

Bal tragique chez Libé : un bazooka cassé

La rédaction du journal, qui se veut encore un quotidien de gauche en rupture avec la presse bourgeoise (« peuple, prends la parole et garde-la »), réagit pourtant très mal aux diverses provocations, agressions verbales et physiques que les Bazooka multiplient chaque jour un peu plus. Mai 68, les manifestations ou les opinions des journalistes et des lecteurs de Libération… Tout ça, c’est des trucs de « vieux cons », et ils s’en moquent joyeusement. Bazooka impose ses slogans provocateurs : « Contre toutes les gauches et pour un retour du fascisme, de l’antisémitisme, de la violence enfin. Vive la dictature graphique et l’interprétation réactiviste de l’information. » En 1978, Serge July continue de les soutenir malgré leurs frasques et leur propose de développer et subventionner un projet indépendant, à l’écart de Libération pour calmer les tensions. C’est Un regard moderne. Le groupe retrouve une totale liberté et s’investit à fond dans le projet ; on ne compte plus les heures de boulot, les drogues sont de toute façon là pour aider l’équipe à tenir. En six numéros inoubliables, ils définissent l’esthétique de la modernité et de ces jeunes années du punk français.

On passera sur l’inventaire complet des désastres et autres provocations chez Libération pour arriver au point paroxystique de leur rupture avec le quotidien national. En 1979, Pierre Goldman, intellectuel d’extrême gauche ayant glissé dans le banditisme (demi-frère aîné du chanteur populaire du même nom), est retrouvé assassiné d’une balle dans la tête. Kiki Picasso qui a déjà de connu de nombreuses prises de becs musclées avec Goldman (le militant marxiste ne comprendra jamais rien aux punks et à leurs provocations), hésite à revendiquer l’attentat. Il ne le fera pas, mais troque son idée contre une autre : il pénètre dans le bureau d’Alain Krivine – qui vient de critiquer le collectif dans un texte au vitriol – au cri de « la dictature graphique te condamne à mort ! » Et tire deux coups de pistolet à blanc devant un Krivine médusé. Bannissement définitif de Libération, où l’on ne veut plus entendre le nom « Bazooka ». Olivia évoquera toujours le moment où le collectif est entré dans un quotidien comme d’un cas d’école : « Ce fut unique, il n’est plus jamais arrivé depuis qu’un groupe d’artistes ait un minimum de liberté à l’intérieur d’un journal national à grand tirage. »

L’heure de la trêve

Le punk, c’est aussi le style. La musique est omniprésente bien sûr. On écoute à fond du punk anglais et français, on réalise des affiches ou des pochettes de disques pour Tuxedomoon, Starshooter, Elvis Costello, Elli & Jacno, ou pour le label Skydog de Marc Zermati (voir page XX). Olivia Clavel profite de cette nouvelle célébrité et enchaîne les nuits sans fin : on la voit faire la gueule au Palace, entamer une relation amoureuse avec Elli Medeiros. En 1979, le groupe se disperse, et les membres de Bazooka poursuivent chacun leur travail individuellement, même s’ils se retrouvent parfois pour de brèves collaborations. Bazooka ne fut qu’incandescence permanente, il fallait bien que tout finisse consumé, jusqu’au bout, jusqu’à l’os. Désormais « Fier(s) de ne rien faire », comme chantent alors les copains de The Olivensteins… Pas tout à fait, au fil des années, Olivia vivra de la BD et après avoir réalisé des clips et pochettes pour les Rita Mitsouko (« Don’t Forget the Nite ») ou Brigitte Fontaine (« Le Nougat »), elle décide de se mettre à peindre.

Elle dit de ses peintures : « Je suis une peintre du fluo, mais je reste une dessinatrice de BD et mes peintures sont des cases en grand. » Depuis 2019, elle fait partie de l’équipe des dessinatrices du mensuel satirique Siné Madame. Quand parfois elle croise un amateur des travaux de Bazooka, qui lui demande ce qui fait que la vision graphique du collectif est encore marquante et inspirante plus de quarante ans plus tard, elle répond, sourire en coin : « Car nous étions foutrement bons ! »

Article extrait du Gonzaï spécial punk français (2020, sold out).

6 commentaires

sapho l’avait employé pour colorise un de c& album

« Il faut investir les médias et y foutre la merde ! »

mais…euh… là je quitte le site du monde, ya un reportage sur mym/onlyfans.

tu vas investir le monde pour y faire quoi de plus en fait?

un guide de l’autofellation?

raté, ils l’ont déjà fait.

aha, véridique.

+ l’antisémitisme est utile aux zionzions puisque leur but (écrit) est de liguer le monde entier (gog et magog) contre eux pour ensuite euh… hem hem.

donc à tout les coups tu bosses pour eux (en faisant semblant de faire le contraire)

stiky fingers

Dans ces posts indéchiffrables il y avait naguère de la poésie.

Tu as besoin d’azur, de grand large et d’air pur

Alors fuis la menace, les phénomènes de masse

Les cris de populaces, suis-moi ! !

vous pouvez ragequit les réseaux,les webzines,lire juste les noms des artistes dans leurs articles,aller directement au lecteur bandcamp incrusté dans la page,zapper les onglets autres que sorties,le dernier que t’as vu ça titrait « demi-molle » sur un film de suce bite,tu peux survoler brocntroc à la mediatheque, survoler l’agenda du brindezinc,

t’y retourneras tôt ou tard,t’echappes pas au wet dream en fait,comme t’echappe pas à la mort,t’échappes pas…

si en fait,qqun va tuer ces fils de putes de journalistes et leur petits potes commentateurs.

any wet cock?