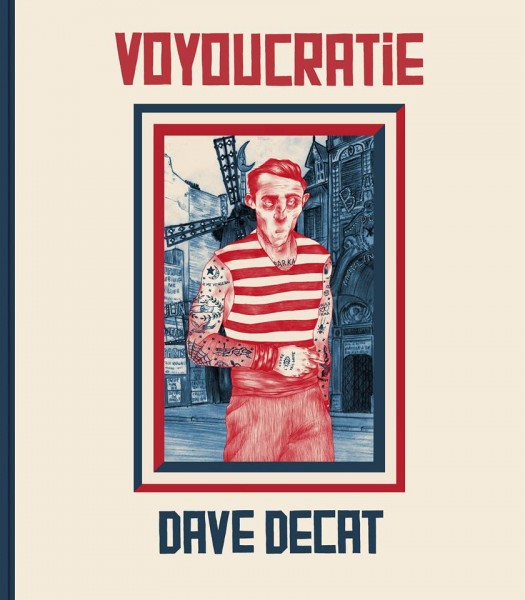

Avec son livre Voyoucratie, le Belge Dave Decat dégoupille un art inspiré par ceux qui rendaient Paris invivable en même temps qu’ils mettaient en évidence sa beauté : les tordus, les francs du collier, les durs. Il y fait preuve d’un esprit partagé entre anarchie délurée et franchouillardise assumée. Portrait dans la marge.

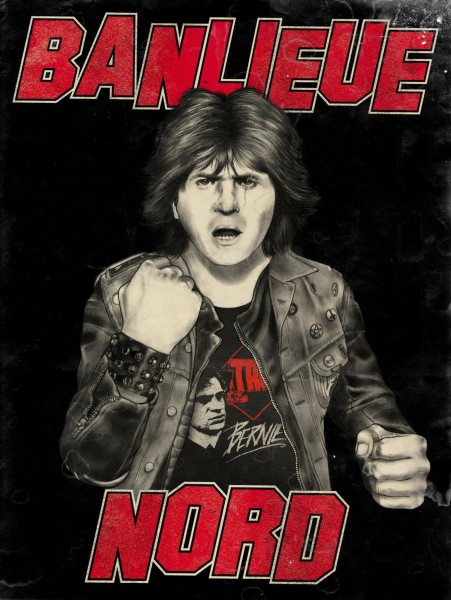

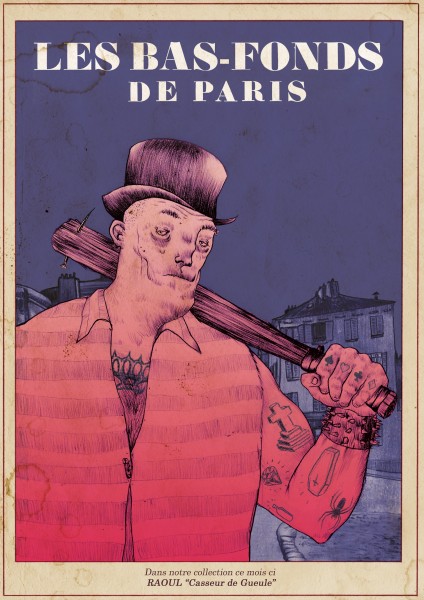

Milieu de l’année 2005. Dave Decat est repéré par la marque Carhartt qui décide de lui confier l’illustration de leur prochaine campagne de pub. Il fait mouche. Son travail révèle un étonnant mélange entre aquarelle et sous culture underground ou flotte un dur parfum de gangstérisme à la Française. Passionné par l’univers des bandes de jeunes et des groupes plus ou moins extrêmes, ses inspirations font la part belle aux écorchés vifs et aux grands brûlés de la vie : Le Belge, le Dingue, le Mal-Aimé ou La Guigne sont autant de personnages qui composent son univers et désormais ceux de Hangman’s Chair ou La Muerte, groupes dont il assure la partie graphique.

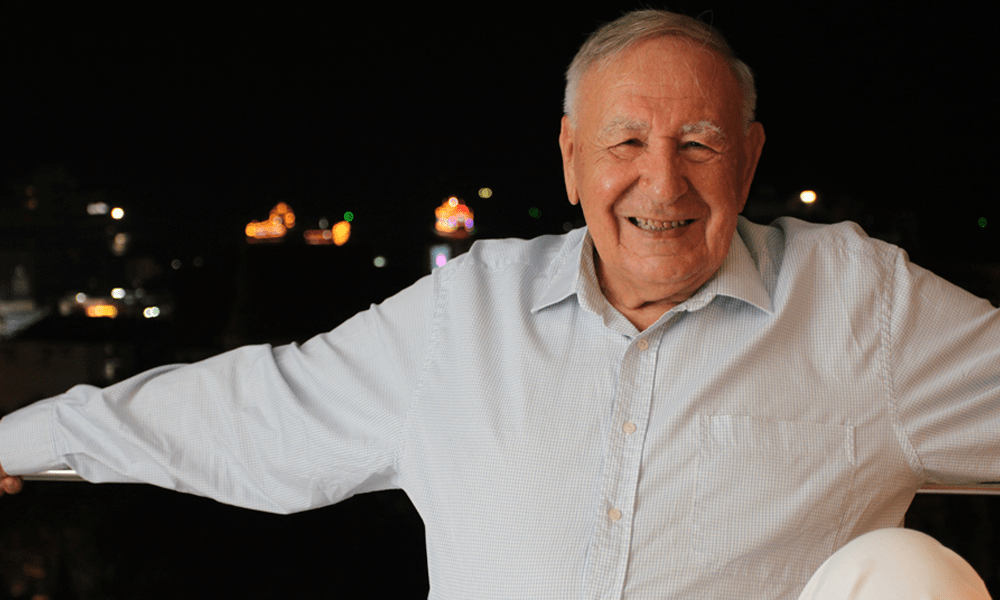

Sorti chez l’éditeur Belge CFC sous la bannière de la Voyoucratie, un livre recense ces inspirations et les réunit dans un bouillon de culture où se côtoient Kiss, Bernard Giraudeau et une forme de mélancolie certaine, de romantisme presque noir. Au moment de le contacter, Dave ne me laisse pas le choix : pour le rencontrer, je dois me rendre à une adresse bien précise, à Bruxelles. Je trouve l’endroit qui s’avère être une impasse sale et déserte. Le soleil se couche au-dessus du mur de briques qui ferme la rue et teinte le ciel de mauve. Le vent balaye les papiers et journaux qui raclent le pavé. Le cliché est parfait, ne manque plus qu’un chat noir et son feulement rauque. Au fond, un réverbère clignote. Affalé sur son bord, un gars relève le béret abimé qui lui sert de galurin et lève les yeux. Sous la casquette, un sourire drôle lui dessine une tête d’ourson calme. Me voilà rassuré. Mais mieux vaut toujours se méfier du vin qui cuve, malgré les apparences Dave Decat à le diable au corps et prouve que votre mère à raison quand elle vous déconseille de traîner le soir dans une ruelle mal éclairée qui sent la pisse.

Le livre s’intitule Voyoucratie, c’est quoi pour toi ?

Avant tout, un bon titre ! A la base, c’est l’initiative de Jimmy Pantera qui voulait sortir un bouquin sur moi et l’artiste Sozy One (qui préface ici le livre, ndlr). On cherchait un nom pour englober nos univers et comme on travaille tous les deux sur les bandits et les voyous, Voyoucratie s’était naturellement imposé. C’est un terme qu’on aimait depuis longtemps. Le livre ne s’est finalement pas fait et quand CFC est revenu vers moi pour le sortir, le titre est revenu. La Voyoucratie c’est le miroir inversé de l’Aristocratie, le milieu des riens, des petits, des sans-dents. Je ne suis jamais fasciné par les chefs de bandes ou de gangs qui sont toujours des roitelets dégueulasses qui passent leur temps à trahir leur entourage et à répandre la misère. La voyoucratie ce sont les oubliés, ceux dont on ne parle pas dans les livres, les ratés de toutes sortes, les taulards, les zigues accusés d’être des balances et abattus par le milieu. Je ne m’attache pas à ceux qui y sont arrivés ou qui ont réussi. Je m’attache au bas du panier, au trou qui en perce le fond.

C’est donc ce que représente le livre ?

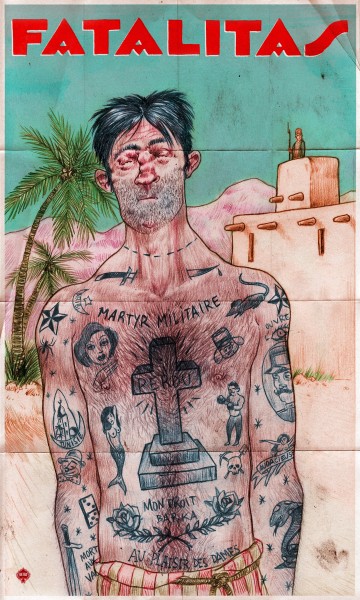

Les personnages que je dessine ont toujours cette « lose » dans le regard, ce côté brisé par la vie. Je ne sais pas dessiner quelqu’un qui n’a pas un nez cassé, par exemple. Le mot qui revient souvent et que j’utilise beaucoup dans mes dessins, mes croix, mes petits calvaires, c’est « perdu ». Mon livre pour moi c’est ça, une ode aux perdus.

L’ouvrage montre une exploration des marges de façon peu commune. L’idée est-elle de faire reconnaître cette exploration qui t’as nourri ?

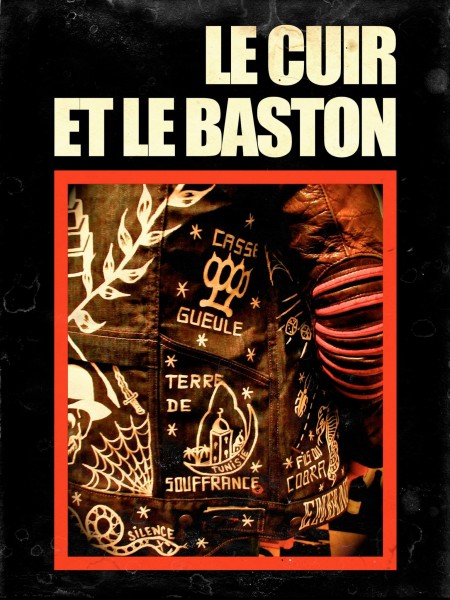

Oui et non. Pour être tout à fait honnête, disons que les occasions de pouvoir faire des livres sont tellement rares que lorsqu’on m’a proposé ce bouquin, j’ai décidé de mettre tout ce que j’avais dedans. Le livre montre, c’est vrai, une exploration assez poussée de l’imagerie des Apaches, des crimes du début du 20ème siècle, l’esthétique, les graphismes et les mises en pages typiques de l’époque. Je viens d’une famille d’accumulateurs, qui collectionne des bouquins qu’on se refile de générations en générations, j’ai donc tout le temps baigné dans les vieux livres. Quand j’ai découvert les Apaches, j’y ai vu une brutalité mélangée à un graphisme charmant. J’étais resté sur un sentiment du passé très conforté dans ses images d’Épinal alors qu’en vérité, la crapulerie a toujours été présente et de façon beaucoup plus hardcore qu’aujourd’hui. Mais est arrivé le moment où j’ai eu l’impression d’en avoir fait le tour. J’avais très envie de travailler sur la suite, à savoir les loubards de banlieue, l’évolution des fortifs et leur transformation en cités HLM. Quand tu regardes les documentaires consacrés à cette époque, c’est frappant de voir que dans les campagnes abandonnées autour de Paris, ces zones fleurissaient comme un signe évident de modernité, de bien-être et de confort et qu’elles vont rapidement se transformer en prison à ciel ouvert. Il subsiste un aspect très fataliste dans ce domaine qui me fascine : les habitants n’arrivaient pas à quitter leurs cités même s’ils avaient la possibilité de le faire. Ils restaient bloqués, comme aimantés. Encore aujourd’hui, quand tu es ghetto, tu restes ghetto. Je me suis rendu compte que mes dessins étaient très appréciés des milieux d’extrême droite. Cela m’est très étrange mais on fait souvent allusion à mon travail sur certains sites, ou les gars sont fascinés par cette imagerie des derniers voyous blancs. Je pense que cela provient du fait que je montre des moments ou les blancs pauvres étaient encore en bandes et unis. Ce dernier moment de solidarité que l’on retrouve aujourd’hui chez certains immigrés et que les Français n’ont plus vraiment, comme le reliquat d’une époque déchue. Sortir le livre, c’était rendre hommage à cette fatalité, et montrer en même temps que j’étais un des premiers dans le domaine de l’illustration à avoir remis cette imagerie au goût du jour. C’est un univers qui redevient de plus en plus populaire, notamment dans le domaine du tatouage.

Justement, que penses-tu du tatouage aujourd’hui ?

Je trouve que les tatouages de bataillonnaires, d’Apaches autrement appelés les Bouzilles, sont esthétiquement les plus belles œuvres du monde. Ils étaient faits de façon non-professionnelle, très artisanale mais je ne me les suis jamais appropriés. Je n’ai qu’un micro tatouage sur moi. Des amis autour de moi en sont couverts et je savais très bien que dans la même situation, j’aurai fini par regretter beaucoup d’entre eux. Depuis que le laser existe, il n’y a plus de limites en tatouages. Quand j’étais gamin et que je voyais un gars avec une toute petite rose faite à la main sur l’épaule, je me disais que j’étais déjà face à quelqu’un qui avait un parcours de vie complètement fou. Maintenant tu te fais un tattoo facial que tu vas assumer un temps, en sachant très bien que le laser et un peu de pognon te permettront de l’enlever. C’est le fait de se griller à vie en se tatouant que je trouve noble. Tu es un voyou, tu ne veux pas te faire attraper mais en même temps, tu n’as que ça, et finalement tu en es fier. C’est ton étendard qui te désigne et qui t’accuses, le symbole de ton mode de vie. C’est tout ce que tu as donc tu le brandis. Tu ne sais en plus pas combien de temps il te reste à vivre donc tu vas au plus efficace. Beaucoup de tatouages d’aujourd’hui, grands ou petits, ne me touche plus parce que totalement vidés de leur substance.

Tu expliques un moment avoir quitté le dessin mais tu ne dis pas pourquoi, ni comment tu y es revenu.

Au bout de mes neuf ans d’étude d’arts, je suis sorti un peu perdu, saoulé. Je ne savais pas quoi faire exactement. Illustrateur ? Le milieu ne m’intéressait pas. Les seuls illustrateurs que je connaissais ne semblaient se nourrir que de gommes et de fusain et consacrer ma vie à ça ne m’intéressait pas. Même chose pour la BD, qui était un milieu encore plus fermé. J’avais envie de sociabiliser, de sortir, de rencontrer du monde, de m’éclater. Ce que j’ai fait. J’étais aussi mal à l’aise avec les techniques de l’époque et la première chose qui m’a remis au dessin, c’est l’arrivée des premiers ordinateurs en même temps que l’apprentissage des logiciels informatiques d’illustration. J’aime beaucoup ce que je fais mais dessiner ça me saoule à mort. Pourtant, c’est LE truc que je sais probablement le mieux faire et qu’il ne faut pas abandonner. J’ai réalisé que je pouvais mettre en page mes créations de manière optimale et j’adore cette façon de travailler. Quand je foire un dessin, je ne le jette pas. Une main loupée, je la dessine sur une nouvelle feuille et l’informatique me permet de la reprendre et de la coller sur le dessin de base. Je m’amuse de ce bidouillage. Étudiant, je créais déjà mes dessins de cette façon, en magouillant. Quand j’ai commencé mon exploration du milieu des gangsters, la mafia italo-américaine pour ensuite arriver aux Apaches Français, j’ai un jour dessiné un Apache sur un bout de papier que j’ai laissé trainer. Je me posais la question de l’utilité de ce dessin : « Ok, je sais dessiner mais à quoi ça sert ? » C’est Sozy One, encore lui, qui est venu un jour et a vu ce croquis. Il était rédacteur en chef d’un magazine d’illustration et il avait encore quelques blancs à remplir. Il m’a demandé de les combler et c’est comme ça que Carhartt m’a repéré. Mais avant qu’ils ne m’appellent, cela faisait presque dix ans que je n’avais pas dessiné sérieusement. Je m’y suis remis, me rendant compte que je n’avais pas complètement perdu la main. Parfois j’ai le sentiment d’être un glandeur invétéré mais que quoi je fasse, je suis constamment en train d’absorber mon environnement. J’emmagasine et je sais qu’un moment ou à un autre tout cela finira par ressortir. Je pense qu’il faut tout le temps s’inspirer de ce qui a été fait avant et le revisiter, le renouveler. L’art n’est pour moi que répétition, amélioration ou modernisation du passé.

Tu évoques dans le livre le fait que la pratique artistique est pour toi une source de doutes permanents, d’une peur de l’erreur. Est-ce ce qui caractérise le plus ton travail ?

Quand tu es dessinateur, tu as une idée en tête et parfois tu n’arrives pas à la réaliser. Il m’arrive de tellement angoisser à commencer un dessin que bien souvent c’est quand je suis en train de ne rien faire, regarder un film ou une série, que je bidouille un début de croquis sur une feuille et c’est là qu’il prend bien forme. A ce moment, je ne le lâche plus et seulement alors je prends du plaisir. Mais je ne sais jamais si le résultat va me plaire. Je ne sais jamais si un problème d’œil, de cheveux ou d’oreilles ne va pas me retarder dans la suite et je déteste ça, donc je flippe tout le temps quand je dessine. Au moment où on se parle, ça fait deux ans que je n’ai pas dessiné, sauf une commande ou deux pour des copains. Le dessin, j’en ai fait le tour. Mes travaux récents tournent plus autour de la photo. J’ai l’impression qu’avec cette matière, il y a encore moyen de faire de très belles choses. Je suis collectionneur d’affiches de cinéma depuis longtemps. J’adule notamment le travail de René Ferracci qui était un boulimique de travail. Il est mort à 56 ans en travaillant au rythme frénétique d’une affiche tous les trois jours. Quand on me commande une affiche ou une pochette, j’aime calquer mes méthodes de travail sur les siennes : tout est fait avec les moyens du bord. Lui usait de la photocopieuse pour faire ses agrandissements et sur certaines versions finales de ses affiches, on voit même les coups de ciseaux. J’aime travailler dans l’urgence, essayer d’obtenir le résultat le plus optimal en un minimum de temps. Il m’arrive de n’avoir aucune base et de m’inspirer de mes recherches sur Internet. La banque d’images de Google est très pratique pour ça ! Je prends des images de qualité pourrave sur lesquelles je rajoute des effets et que j’arrive ensuite à diffuser sur des formats importants. L’affiche de Cobra, Peur sur la ville avec Paris en flammes et les lettres faites en immeuble, tout provient du net. C’est trois recherches : « Immeubles HLM », « Incendies » et « Paris ». Je m’étonne moi-même d’avoir pioché ces images sur le net et d’avoir réussi à la recycler de cette façon, aha !

Tu évoques beaucoup d’influences qu’elles soient picturales ou cinématographiques, mais que peut-on trouver de toi dans toutes ces créations ?

Pas grand-chose en vérité. J’ai une réputation de mec assez jovial, de joyeux drille, de boute-en-train. Je ne suis pas du tout un voyou. Les gens peuvent me craindre, je suis assez grand et quand je sors dans la rue, j’ai toujours une tête de gars qui râle. Je n’entretiens pas ni la tristesse, ni la déprime mais j’ai pourtant l’impression que tous ces personnages sont ma face cachée, ma part d’ombre mais que je ne vais jamais les exprimer en public. Ces dessins en sont le seul moyen d’expression. Je pense comprendre les gens tristes et les dépressifs mais je ne le suis pas. Je crois que le coté désespéré rappelle à mon côté romantique. C’est la beauté de la loose et en même temps, ça me dérange parfois. Autour de moi, pas mal de mes amis s’intéressent à cette beauté de la misère et sans trop bien savoir pourquoi, j’ai le sentiment que c’est quelque chose qui appartient à la bourgeoisie, à un coté presque voyeuriste qui me gêne.

Si tu devais être un voyou toutes époques confondues, quelle serait l’époque et le look que tu choisirai ?

Je crois que je n’aimerais pas du tout être un de ces gars que je dessine. J’ai une petite vie bien pépère et j’aime mon confort. Je n’ai jamais fait de camping dans ma vie par exemple donc de là à imaginer être un de ces gars qui dort dans les rues, je ne les envie pas. Je crois que j’aurai préféré être une mouche pour m’introduire en douce dans les réunions d’Anarchistes de l’époque. La Bande à Bonnot, par exemple. Je trouve que pour l’époque, tous ces gars étaient des visionnaires. Je n’aime pas m’imaginer brigand, je préfère les marginaux.

Et si tu devais t’imaginer marginal alors ?

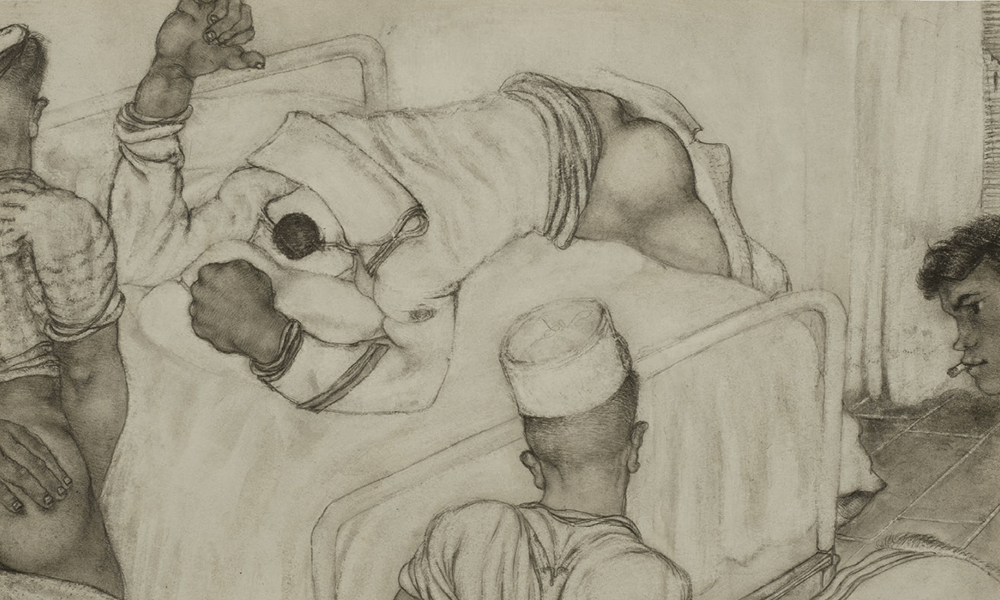

Dans ce cas, j’aurai aimé être un assassin qui meurt guillotiné. La guillotine est une des choses qui m’a marqué le plus depuis l’enfance. Je trouve ça fascinant, très beau. C’est violent, symbolique, ça ne cache pas son utilité, quand tu vois l’objet, tu as tout de suite compris à quoi il va servir. Je trouve que c’est une belle mort, unique en son genre. En tant que source d’inspiration pour mes dessins, je me suis intéressé aux mémoires de Jules-Henri Desfourneaux, l’un des derniers bourreaux français. Dans son livre, il explique qu’il a eu l’occasion de travailler en Algérie ou certains condamnés n’étaient pas ligotés ou liés au moment de l’exécution. La plupart, Musulmans, montaient à l’échafaud et se jetaient sur la planche en hurlant « Allahu Akbar ». Rien que pour son caractère atypique, j’aurai beaucoup aimé assister à ce genre de scène. Quand j’étais gamin, l’usage de la guillotine était encore en vigueur et j’en avais une trouille bleue. L’affaire Christian Ranucci, par exemple, a beaucoup marqué ma jeunesse. Son exécution, à la guillotine donc, est la dernière de André Obrecht qui était le bourreau successeur de Desfourneaux. Suite à sa mort, de nombreuses thèses ont remis en question la culpabilité de Ranucci et la possibilité pour le pouvoir en place, d’avoir exécuté un innocent. Surmédiatisée à la fin des années 70, elle a donné lieu à un livre, best-seller alors, Le pull-over rouge, et un film du même nom. Tous deux sont devenus de véritables plaidoyers contre la peine de mort et toute cette histoire m’avait effrayé. J’étais aussi sensible aux dessins de Tardi et à l’un de ses travaux qui met en scène la guillotine. La bascule à Charlot, qui est le titre de la BD et le petit nom qu’il a donné à l’objet, est lui aussi un grand plaidoyer contre la sentence. Sa représentation de la guillotine me hantait et ses livres racontent toujours des histoires désespérées qui sont en même temps très belles.

Et quel serait ton blaze de marginal ?

Je me ferai appeler « Le Belge » et je m’imagine être un gangster à Paris. En Belgique, il n’y a pas ce folklore, ça n’a pas été entretenu par les médias ou les écrivains donc à Paris je serai un gangster super exotique ! « Dédé le Belge », c’est pas mal.

Justement, je trouve que ton travail se concentre beaucoup sur les gangsters Français et assez peu sur les Belges, pour quelle raison ?

Si tu regardes bien, ce n’est pas un travail sur la France, mais sur Paris. C’est une ville qui me fait rêver par ce qu’elle est et pour ce qui s’y passe. C’est l’une des villes que je préfère au monde. Les Apaches qui sont l’un de mes sujets de prédilection, sont assez peu cités dans d’autres villes de France. C’est pourtant une communauté qui était représenté ailleurs au début du vingtième. Possiblement le nom diffère mais l’esprit est le même puisqu’à Marseille on usait du nom de nervi qu’on retrouve notamment dans une chanson de Fernandel. Mais la plupart des bandes de crimes organisés connues et tout le folklore qui s’en dégage vient de Paris. Je n’arrive pas à décrocher de cette ville. En y réfléchissant, je m’étonne moi même d’avoir réussi en tant que dessinateur Belge, à mettre un drapeau Français en couverture de mon livre ! Mais comme je te l’ai dit, ce folklore n’a pas été entretenu en Belgique. Il n’y pas d’imageries liées ou de chansons. Il y a bien eu des bandes. Mon père, né en 1920, me disait que dans la commune voisine de Saint-Josse, il y avait une bande qui se faisait appelée « La bande des Chinois » et pourtant les gars n’avaient rien d’asiatique ! Il y avait donc un crime organisé mais relayé nulle part. J’ai le sentiment que le crime fonctionnait différemment en Belgique, en tous cas à Bruxelles. A l’époque, la ville était Flamande et encore assez peu industrialisée. Sortir de la ville, c’était se retrouver très facilement à la campagne là où le crime était affaire de paysans qui deviendrait affaire de citadins par la suite.

Si tu regardes bien, ce n’est pas un travail sur la France, mais sur Paris. C’est une ville qui me fait rêver par ce qu’elle est et pour ce qui s’y passe. C’est l’une des villes que je préfère au monde. Les Apaches qui sont l’un de mes sujets de prédilection, sont assez peu cités dans d’autres villes de France. C’est pourtant une communauté qui était représenté ailleurs au début du vingtième. Possiblement le nom diffère mais l’esprit est le même puisqu’à Marseille on usait du nom de nervi qu’on retrouve notamment dans une chanson de Fernandel. Mais la plupart des bandes de crimes organisés connues et tout le folklore qui s’en dégage vient de Paris. Je n’arrive pas à décrocher de cette ville. En y réfléchissant, je m’étonne moi même d’avoir réussi en tant que dessinateur Belge, à mettre un drapeau Français en couverture de mon livre ! Mais comme je te l’ai dit, ce folklore n’a pas été entretenu en Belgique. Il n’y pas d’imageries liées ou de chansons. Il y a bien eu des bandes. Mon père, né en 1920, me disait que dans la commune voisine de Saint-Josse, il y avait une bande qui se faisait appelée « La bande des Chinois » et pourtant les gars n’avaient rien d’asiatique ! Il y avait donc un crime organisé mais relayé nulle part. J’ai le sentiment que le crime fonctionnait différemment en Belgique, en tous cas à Bruxelles. A l’époque, la ville était Flamande et encore assez peu industrialisée. Sortir de la ville, c’était se retrouver très facilement à la campagne là où le crime était affaire de paysans qui deviendrait affaire de citadins par la suite.

Dans ton travail apparaissent des visuels liés au groupe Cobra et notamment de la création d’un vitrail. Il s’agit de boulot de commande ?

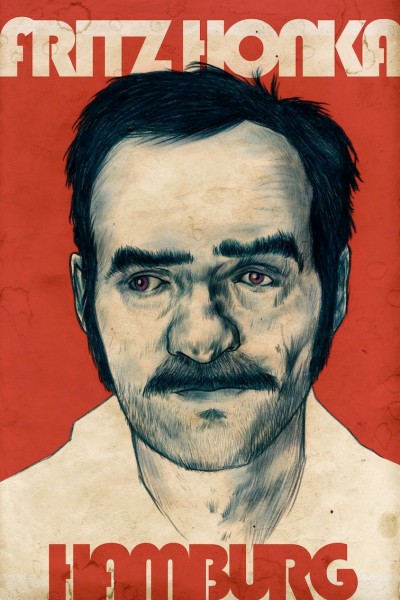

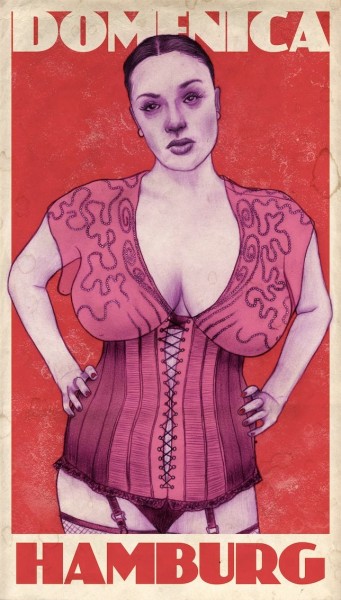

Pas du tout. J’ai toujours eu de très bonnes relations avec des galeristes de la ville de Hambourg en Allemagne. Quand ils voulaient me faire exposer, soit une fois tous les deux ans à peu près, je me devais de leur apporter de la matière. Je faisais souvent des grands tirages des portraits que je fournissais au magazine Rugged. Je l’explique en partie dans le livre mais je ne suis pas très à l’aise avec mes dessins originaux. J’ai beaucoup de mal à réaliser des originaux qui ont de la tronche, ils ne sont que des étapes pour arriver vers la mise en page finale. De fait, j’ai plus le sentiment que techniquement, je suis aujourd’hui devenu un affichiste. Le travail pour Cobra est vraiment différent, il m’a inspiré tout autrement.

Quand je les ai découvert, ça a été la révélation. Ce hard-rock en Français, complètement influencé par les années 80, et que je trouvais plus efficace que n’importe quel groupe du genre sorti à l’époque. C’est une période que j’ai connu et j’avais envie de travailler là-dessus. Cobra pour moi c’est un mix entre Balavoine et l’affaire Villemin. Tout un univers de dimanche après-midi pluvieux ou tu loches dans ton canapé en regardant Jacques Martin ou une histoire horrible d’enfant mort assassiné dans une sombre région de France. Les verts de Saint-Etienne gagnent encore un match et Trust est en concert dans le bled à côté. Puis tout était Cobra à l’époque : les calculatrices, les chaussures, les films. Le fait qu’il soit de Grasse m’a touché aussi. La province Française peut vraiment me déprimer mais je l’aime beaucoup. Le vitrail est venu avec mes travaux pour la galerie de Hambourg. Pour l’une de ces expos, le galeriste m’a dit vouloir en exposer. C’est une idée que je lui avais soufflé quelques temps auparavant quand j’avais découvert Flavio Constantini. C’était un peintre Anarchiste Italien qui faisait des instantanés en 2D de scènes d’attaques de la bande de Marius Jacob et les travailleurs de la nuit, entre autres. Son travail donne l’impression d’être réalisé directement sur un vitrail. J’aimais beaucoup le rendu donc quand le galeriste est revenu vers moi, j’étais enchanté mais je n’avais pas envie de faire à nouveau des Apaches. C’est lui qui m’a proposé de reprendre mon travail sur le Père Gilbert en mode Sataniste, j’y ai ajouté le logo et c’est par la suite que j’ai créé les autres affiches. Ce qui est vraiment bien, c’est que nos relations avec le groupe ont été très bonnes. Je ne cherchais pas à faire du racolage et à dire : « Hé les gars, regardez ce que j’ai fait, je ne surfe pas sur votre vague mais vous en parlez quand même ? ». Les membres du groupe sont aussi graphistes donc moi comme eux nous ne nous sommes rien demandés. Ils appréciaient et moi aussi, puis je n’avais rien à ajouter à leur univers déjà fort en gueule.

En me baladant sur ta page internet, j’ai découvert de nouvelles créations liées à Conan mais qui n’apparaissent pas dans le livre. Tu m’en parles ?

C’est un délire qui m’a pris en retrouvant des dessins d’adolescence ou je remarquais que je n’avais aucune contraintes. Je dessinais sans me poser de questions, libre comme un gosse peut l’être. J’ai voulu retrouver le plaisir de dessiner grâce à ces petits barbares colorés ! Conan est mon Jésus, mon prophète. Je préfère le prier lui que le fils de Dieu et niveau probabilité, il y a plus de chances que mes vœux se réalisent !

Plus d’infos sur Dave Decat sur sa page facebook, son site et ou la page consacrée à son livre.

3 commentaires

un(e) roitelet laid c’est rue des martyrs 18° de paris les soirs de 23H @ 5hrs

a ‘offrir’ a Genesis P. Orridge! NOW!

TIRé @