8 décembre 2010, 21h. Je compte les E.T. en buvant un champagne tellement classe que j’en ignorais jusque-là l’existence : du Ruinart. Il y a aussi un juke-box, des synthés, et divers bibelots. J’allume une clope. Je suis chez Christophe Bevilacqua, près de Montparnasse, Paris.

Rencontrer le chanteur d’Aline fut une partie de plaisir. Un petit mail quelques semaines plus tôt à son attaché de presse, et le lendemain sa manageuse m’appelait pour me dire que oui, ce serait possible d’interviewer Christophe. Ça se ferait en soirée, j’aurais quatre heures shooting compris, et il fallait même que je m’attende à ce que ça déborde tant Christophe aime prendre son temps. Le jour J, il confirmera : « Moi ce que j’aime bien c’est quand on dîne. Comme ça on passe deux ou trois heures ensemble ; c’est mieux. » J’avais déjà lu des interviews de lui et à chaque fois, qu’ils soient du web ou de la presse papier, tous les journalistes relataient son attachement à proposer un véritable espace de discussion et d’échange. Ça ne m’a donc pas étonné, mais quand même, c’est tellement rare.

Dernièrement, le producteur Jean-Louis Piérot ne me disait pas autre chose : « Après avoir fini Fantaisie militaire, il avait été question que je travaille avec lui. Je l’ai donc rencontré une nuit mais pas pour bosser, pour discuter, et j’ai trouvé le mec positivement givré, incroyable. » Près de deux heures durant, je penserai de même. On sera là comme deux chercheurs, lui tâtonnant à travers mes questions, moi tâtonnant à travers ses réponses. Tâtonnant tous deux à travers les mots avec, tout du long, de longs silences palpables, impossibles à retranscrire.

En attendant j’observe les lieux, pleurant pour le photographe qui n’a finalement pas pu venir (mince, 22 E.T. quand même, il se serait régalé !) et je fais connaissance avec manageuse. Intéressante sa manageuse. Marie-Pierre Chevalier : une brune mousseuse jeune et punchy. Au téléphone, avec son nom à l’ancienne, son vouvoiement et les 66 ans de Christophe, je l’avais spontanément imaginée de la génération Rock&Folk, genre la cinquantaine charmante, depuis des plombes dans le métier. D’où le savoir-faire d’un naturel désarmant. Elle n’a que 29 ans.

Comme je le lui demande, elle m’explique comment elle est devenue sa manageuse et même co-parolière (sur trois titres de son dernier album) alors qu’il y a peu elle était encore en fac de droit et qu’à part Les mots bleus, en gros, elle ne savait rien de lui. Je lui explique que moi non plus.

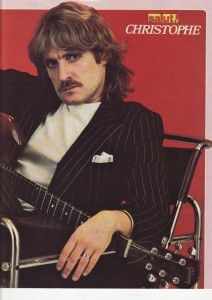

Je l’ai vraiment découvert sur le tard, il y a six ans, avec Bevilacqua (96), l’album électro-synthé où il largue les amarres. Album suivi par Comm’ si la terre penchait (2001) et Aimer ce que nous sommes (2008) que Motors réédite ce 28 mars 2011. C’est ce Christophe-là qui m’intéresse. Le Christophe qui, d’Aline en Alien, fascine de grands musiciens pop comme Air, Bertrand Burgalat, Sébastien Tellier. Le Christophe qui reste, depuis le départ de Bashung, notre dernier architecte de la chose. Aristocr(e)ate et tout. Des bottes dans l’escalier : le v’là.

Les présentations faites, il évoque avec Marie-Pierre son prochain concert. Il veut y aller en caisse. « Chris, la Meurte-et-Moselle est classée ‘vigilance accrue’. » « Non mais attends, moi je suis un voyageur. » « Tu comprends pas : même les trains ne circulent pas, alors la voiture t’oublie. » Elle s’éclipse, me laissant seul avec des clopes, du champ’ et le 23e E.T. des lieux, qui porte Ray-bans, moustache et cheveux en arrière. Assis à table en face de moi, il fixe son iPhone en marmonnant, hébété « Nick Cave aussi… »

Comment ?

Nick Cave vient de perdre son permis. Aujourd’hui. Regardez [il me tend son iPhone, NdA].

Ça c’est la photo de la voiture de Nick Cave ?

Oui, je viens de voir ça « Nick Cave in speed : camera crash ». Ah ouais Ok, il s’est fait un crash.

Vous avez trouvé ça sur un site ?

Oui, et si je clique là je peux en savoir plus. Y’a plein de trucs sur Internet, ça vaut parfois le coup.

Vous y allez souvent ?

J’y vais quand je veux lire une histoire sur Brando ou que je cherche des infos sur de la péloche…

Et l’iPhone…

L’iPhone c’est un truc de fou. Y a des mecs, ils vivent pas sans l’iPhone.

Vous m’offrez du Ruinart ; vous buvez quoi vous ?

Du thé.

Vous venez de vous lever ?

Oui, aujourd’hui je suis en décalage [il s’est levé il y a une heure, NdA]. Aujourd’hui c’est pire que d’habitude car j’ai travaillé tard et je n’arrivais plus à me réveiller.

Ça fait longtemps que vous vivez de nuit ?

Depuis le début.

De votre carrière ?

Ah non, le début de ma vie !

Ca n’est pas lié à la musique ?

Pas du tout. C’est juste lié comment, à un choix… d’aimer la nuit, peut-être. D’aimer les gens de la nuit. Ils ont plus de folie. Moi malheureusement je me fais toujours une piètre idée des gens du jour, qu’ont la téloche quoi.

Vous les voyez comme des gens qui portent des œillères ?

Bah c’est pas ça, mais la téloche c’est quand même un truc qui n’arrange personne. Moi je n’en ai pas, mais j’ai le câble, comme ça j’ai toutes les chaînes de cinéma et quelques autres chaînes intéressantes, genre celles sur les animaux, parce que j’aime bien.

Les documentaires animaliers ?

Oui, les bons documentaires. Mais des fois, juste pour voir, je vais sur la Une et je me dis qu’avec ça c’est normal que les gens du jour soient différents des gens de la nuit… En même temps ils sont peut-être heureux comme ça. Mais la télé ça ne devrait être autorisé que le week-end.

Ce décalage horaire est propice à la création ?

Non, parce que des fois je me réveille à 10h du matin avec des idées que j’ai déjà écrites ou mises en boîte.

Vous les enregistrez parfois sur votre iPhone ?

Oui, oui, je travaille beaucoup avec l’iPhone. Je travaille aussi beaucoup avec ma caméra, car le son y est très, très bon.

C’est une quoi ?

Une Sony HDV que je viens d’acheter. Le son de l’iPhone est bon, mais le HDV c’est plus profond, plus cinéma.

Parlons donc de votre rapport aux machines. Dans les années 70, la découverte des synthétiseurs et des ordinateurs vous a fait prendre un virage musical. Un virage tel qu’il vous a ouvert un public plus jeune, qui ne connaissait de vous qu’Aline et Les mots bleus.

En fait c’était comme si je n’avais pas de public, héhé.

Pas de cœur de cible…

Voilà. C’est aussi parce que dans les années 70 j’étais vachement marginal. Je racontais moins ma vie. Et puis à l’époque, en journal branché technique, il y avait Keyboard mais ça n’était pas un truc très important. T’avais plus des magazines branchés musique, où les mecs faisaient des trucs formatés showbiz. Tout ça a commencé à changer en 76 quand Jarre [Jean-Michel, NdA] est arrivé. Moi ça faisait six ans que j’avais acheté mon premier synthé.

Vous vouliez changer votre musique et votre manière d’en faire ?

Non pas du tout, c’est une question de hasard. J’ai toujours su ce qui m’intéressait pour faire de la musique, et dans ces magazines des passeurs parlaient du synthétiseur. Ils disaient « Tel truc va sortir qui fait ceci cela ». ça a résonné chez moi et j’ai suivi ça comme un collectionneur de machines. A l’époque, je me souviens qu’il y avait aussi Music Land, un magasin où on parlait entre mecs. Moi je ne me laissais pas influencer, mais j’écoutais. Là, récemment, je me suis fait influencer sur une machine que j’ai là, un vieux Korg. Je ne l’ai pas payé cher car je l’ai trouvé sur eBay, mais ça m’embarrasse. Comme quoi je devrais choisir mes machines sans écouter personne.

Quand commencez-vous à vous équiper en ordinateurs ?

L’ordinateur, c’est venu plus tard. Pour Les paradis perdus je n’avais pas d’ordi, uniquement des synthés. Les mots bleus, pareil. Pour moi l’ordi arrive au début des années 80, avec les premiers Mac.

Votre premier ordinateur était un Mac ?

Oui, un petit Mac en noir et blanc, qui m’a d’ailleurs tué les yeux. Je ne sais plus quel logiciel c’était, mais c’était très intéressant. Je voulais faire de la programmation de séquences en temps réel et très peu d’ordinateurs et de synthés permettaient de faire ça. Mais aujourd’hui je ne travaille pas trop sur des plug-in, plutôt sur des machines tactiles.

Vous tenez à ce que la musique soit générée par des touches qui correspondent à des notes ?

Oui, pour moi c’est important car je suis un autodidacte qui a toujours été amoureux des instruments. Par exemple j’ai plein de guitares, dont je me sers à mon niveau, sans chercher à m’améliorer. Pour les machines c’est pareil. J’aime quand elles sont naturellement excitantes, comme le Mini Moog Arp Prophet, le Fairlight, les samplers. Tout ça c’est des machines qui résonnent bien chez moi. C’est comme cette machine-là, la machine que tous les Suédois et les Allemands utilisent. Il en existe très peu d’exemplaires. J’ai eu la chance d’en attraper une, c’était pas évident.

A l’époque, si vous sortez peu de disques, c’est que vous prenez le temps d’apprivoiser tout ça ?

Non, je ne me pose pas la question : je m’amuse. Et puis je m’investis dans plein d’autres passions.

Lesquelles ?

J’ai ma salle de cinéma, d’autres envies de vie… Et je veux effectivement découvrir les nouvelles technologies, pour donner une nouvelle couleur à ma musique. D’un coup, en remplaçant la bande analogique par des programmes numériques, l’ordinateur permet de multiplier quasiment sans fin le nombre de pistes, alors j’explore tout ça dans l’espoir de pouvoir un jour me passer de cette grosse machine qu’est le magnéto 24 pistes, qui prend une place pas possible.

Partant de là, avez-vous pu assez vite travailler tout seul chez vous ?

J’ai longtemps bossé sur des bandes, mais très tôt je préparais déjà mes maquettes chez moi sur un Revox. Il ne pouvait quasiment rien stocker, mais ce qui était bien c’est qu’il me permettait de faire des pistes que je n’aurais pas pu jouer au piano. Ce côté prospectif, c’est parfait pour moi qui suis autodidacte et pas un génie de la technique. C’est cela ma différence, ma faille et mon atout.

Ces machines laissent-t-elles de la place aux accidents qui enrichissent la musique ?

Bien sûr. Après c’est le cerveau qui absorbe tout ça, le mental qui prend le relais et qui fait des découpages et des collages. C’est lui le maître des belles et des mauvaises failles. Je travaille donc pas mal autour de mes archives. Je suis un archiviste. J’ai plein de notes et de gimmicks en stock. Certaines choses que j’ai déjà trouvées et qui n’étaient pas au bon endroit au bon moment à l’époque finissent parfois par trouver leur place. Dans Aimer ce que nous sommes j’ai des gimmicks qui datent d’il y a 30 ans.

Là, la dématérialisation de la musique ouvre des perspectives pharaoniques…

Oui, et tout ce qui est collectionnable ne se démode pas, parce que l’on s’entoure de ce que l’on aime. Et c’est pareil pour la musique : les gimmicks qu’on stocke, on ne les voit pas mais c’est comme les photos qu’on garde.

Vous n’êtes donc pas contre le MP3 ?

Si, ça me gave. J’écoute beaucoup de son, de mix, et c’est très réduit. On n’entend pas tout le spectre et, à moins de ressortir du vinyle, c’est pas demain que ça va s’arranger.

Vous tenez au CD, au format album ?

Surtout au vinyle. Là je ressors Bevilacqua, un album de 1996.

Ah oui ? Pourquoi ça ?

Parce que ce disque n’a pas eu la vie qu’il mérite. A l’époque j’ai eu des problèmes de communication avec la direction d’Epic. Du coup on s’est engueulé et on a rompu le contrat. Mais moi j’ai toujours cru à cet album, et je ne voulais pas qu’il reste dans les tiroirs d’Epic. J’ai demandé à Francis Dreyfus [directeur du label Motors, NdA] de racheter les bandes. C’était vachement dur, il ramait, je lui demandais tout le temps « Alors tu l’as racheté, tu l’as racheté ? ». Je l’ai poussé.

C’est donc pour ça que les médias considèrent Comm’ si la terre penchait comme le disque de votre retour alors que cinq ans plus tôt vous étiez déjà de retour avec Bevilacqua…

C’est donc pour ça que les médias considèrent Comm’ si la terre penchait comme le disque de votre retour alors que cinq ans plus tôt vous étiez déjà de retour avec Bevilacqua…

Oui, c’est à cause du crash avec Epic. Ça a freiné le succès du disque. Mais il s’en est quand même vendu 50 000 exemplaires en un mois.

De Bevilacqua ?!

Bien sûr.

Ca fait beaucoup vu la facture de ce disque, très moderne, électro, en rupture de ban avec la structure pop couplet/refrain. Cette direction-là était voulue dès le départ ?

Non, non, je ne me disais pas ça, c’est plus lié à mon équipement, au fait que j’avais 30 synthés et que je l’ai réalisé presque exclusivement chez moi. C’est aussi pour cette raison que cet album m’est cher. Et aussi parce que c’est la première fois que je faisais moi-même paroles et musique.

Alors que vous aviez l’habitude de travailler avec des auteurs…

Oui, mais là je ne sais pas pourquoi : tout venait. J’étais dans des excès d’idées. J’ai fait beaucoup de choses à cette époque…

Ça faisait presque 10 ans que vous n’aviez rien sorti. Pensez-vous que ça ait joué ?

Non, ce qui comptait pour moi c’était de réaliser un truc comme si je ne le faisais que pour moi. Tout cela est lié à des moments de vie, de magie… Je me souviens d’avoir fait très vite J’t’aime à l’envers… Il y avait encore mon guitariste Patrice Tison, qui était un dieu. C’est important pour moi d’être entouré de mecs avec qui je partage de vrais moments de vie. Parce qu’avec moi on ne se contente pas d’enregistrer en studio : on collabore, on cherche ensemble. J’ai fini le disque en équipe aux studios Ferber. Veronica Ferraro et Bruno Gruel ont été mes complices. Alan Vega est même passé un soir… Voilà, on l’a réalisé à trois. Et moi j’ai vraiment découvert mon album quand j’ai fait faire l’écoute à Ferber. Il y avait cinquante personnes, et quand j’ai vu la réaction des gens j’étais fier. J’étais fier car dans ce métier y a quand même souvent des gens bouchés qui, comment dire… ne se rendent pas compte du niveau de l’album Bevilacqua.

Vous allez le ressortir tel qu’il était à l’époque ?

Oui. Francis voulait le retoucher. C’est un album plein de défauts, notamment au niveau du chant car je n’ai fait que deux prises par morceau, mais pour moi ces défauts sont des « plus ». Donc j’ai dit « Non, moi je sors l’album original, avec sa couleur de l’époque. » On va juste le remasteriser, mais à part ça on ne va rien toucher.

En comparaison, on disait que cinq ans plus tard Comm’ si la terre penchait avait davantage fait parler de lui. Comment avez-vous vécu ça ?

Je ne m’en rendais pas tellement compte. J’étais content de ce disque, je l’avais signé avec Nicolas Gautier [directeur artistique chez AZ/Universal, NdA] que j’aime bien, mais Comm’ si la terre penchait ne fait pas partie de mes albums préférés. Mes albums préférés sont Bevilacqua, Le beau bizarre et Aimer ce que nous sommes.

Pourquoi Comm’ si la terre penchait ne figure-t-il pas parmi vos albums favoris ?

Pour moi cet album a un problème de cordon. Et pourtant dans cet album on enchaîne les morceaux. Mais je crois que j’ai voulu ça pour lui donner une cohérence alors qu’il n’en avait pas vraiment. Et puis le succès de Comm’ si la terre penchait est relatif. Il n’a même pas fait disque d’or alors que pour le dernier, Aimer ce que nous sommes, on a fait double disque d’or. J’en étais fier car c’est un des albums que j’aime beaucoup. Il a une vraie cohérence même s’il y a des ratages. Et puis il y a Le beau bizarre. Celui-là, je l’adore. C’est de bons moments de studio et un travail bien abouti.

Un travail bien abouti en même temps qu’un ravalement de façade. Le disque est sale, âpre, noir. Libération l’intègre dans son top des 100 meilleurs albums du rock’n’roll. Bref, en 1978, avant Bashung et Taxi Girl, avec Le beau bizarre, rompant avec le post-yéyé d’Aline et des Mots bleus, vous inaugurez les débuts d’un vrai rock français…

Ah oui.

Cinq ans avant, sur Les paradis perdus, vous vous autorisiez tout de même déjà quelques saillies psychédéliques qui brouillaient les pistes. Je pense à la seconde partie instrumentale du morceau-titre, Les paradis perdus, et notamment au morceau d’ouverture, Avec l’expression de mes sentiments distingués, instrumental en forme de maelström où tournoient, passés au hachoir, des bribes hallucinées de vos tubes Aline et Les marionnettes. Et là c’est bizarre car vous semblez autant chercher à vous défaire de ces chansons qu’à en rappeler le terrible pouvoir d’attraction.

Ah oui, c’est vrai, c’est vrai… C’est pour ça que je dis toujours que ces chansons-là sont mes chansons du présent. La plupart des gens, quand ils font un truc, c’est classé, machin…

Mais vous, vous évoluez dans un éternel présent ?

Exactement ! C’est pour ça que sur scène, musicalement, on se régale. Avant, dans la deuxième partie de mon show je faisais beaucoup de hits, mais là j’en ai viré pour faire Shake it baby, Parfum d’histoire, des trucs plus durs.

L’envie de larguer les amarres…

Juste l’envie d’être moi-même. Et Shake it baby, y en a pas beaucoup qui la connaissent, mais quand on la fait il y a un tel climat que je sens les gens rentrer dedans…

Le 29 novembre dernier vous l’avez d’ailleurs jouée à la soirée de remise des prix SACEM…

Ouais, mais à la SACEM on avait un système de son de merde parce que le mec ne m’avait jamais sonorisé auparavant, tout ce que je déteste. Ça n’avait donc pas beaucoup d’intérêt.

Vous avez aussi joué Les paradis perdus, une chanson qui semble toujours aussi intemporelle, comme suspendue dans le temps. « Dandy, un peu maudit, un peu vieilli » chantez-vous, et ça y est, en quelques rimes et quelques accords de piano, le charme opère…

Oui, quand je la joue il se passe un truc. Avec ce texte, le film est là. Je la chante tout le temps…

Vous ne vous en lassez pas ?..

Non, j’ai viré Daisy, J’l’ai pas touchée, des trucs comme ça. Virer des hits c’est important pour moi, ça a été un tournant. Ça ne s’est pas fait au début. C’est venu après plusieurs concerts, après des années. Mais je joue toujours Les paradis perdus, Les marionnettes, Senorita, Aline et Les mots bleus.

J’ai remarqué qu’il n’y a pas que dans le morceau d’ouverture des Paradis perdus que vous malaxez votre propre répertoire. Vous le faites aussi dans Wo wo wo, le morceau d’ouverture d’Aimer ce que nous sommes, mais de manière plus étrange encore. Le morceau est chanté par Isabelle Adjani. A un moment, elle dit du bout des lèvres « Je lui dirai » et là il se passe bel et bien quelque chose d’étrange, comme une connexion à travers les âges, car on a l’impression qu’elle va chanter Les mots bleus, « je lui dirai les mots bleus », mais elle n’en esquisse que la possibilité, nous remettant au cœur d’une histoire qu’on croyait révolue…

Exactement. A la base c’est Alain Bashung qui devait chanter ce morceau, je l’avais écrit pour lui. Les « je lui dirai » c’est ceux de sa version des Mots bleus. Mais comme au même moment il avait fait un duo avec Daniel Darc, je l’ai puni.

A cause de ce duo très dispensable avec Daniel Darc ?

Oui… Je regrette parfois. Mais Isabelle l’a tellement bien fait ! Elle le joue, c’est bien aussi.

Vos albums sont souvent comme des films qui prennent de grandes voix dans leurs toiles. Il y a donc celle d’Adjani sur Wo wo wo, mais aussi celle d’Isabella Rossellini sur Voir, celle de Big Joe Williams sur Nuage d’or, celle d’Enzo Ferrari sur Enzo, celle d’Alan Vega sur Rencontre à L’as Vega…

Et celle de Daniel Fillipachi sur Les voyageurs du train, importante…

Il y a aussi cette mystérieuse et bouleversante voix de vieille sur It must be a sign. Parlez-moi de ce morceau.

C’est difficile d’en parler. La voix de femme qu’on y entend est celle de Denise Colomb [photographe française morte en 2004 à 102 ans, NdA]. Ça faisait longtemps que j’avais cet enregistrement de sa voix dans mes tiroirs. Depuis 1985, je crois bien. Et puis j’ai fait ce piano un jour, comme ça, pour m’amuser, et après le truc – et ça c’est le don qu’on a en tant que créateur, c’est ça, pas autre chose – c’est de savoir comment recoller les bouts. Le piano que j’avais fait était déjà très, très barré. C’était le deuxième piano que je faisais pour ce disque et je voulais le faire rejouer par le pianiste qui avait déjà joué sur Parle-lui de moi, c’était déjà une partie de piano que j’avais pas joué car trop technique pour moi. C’est donc un musicien de classique qui l’avait jouée [Pierre Bastaroli, NdA]. Je me souviens que ce mec était venu là et qu’il m’avait déclenché plein de trucs. Donc je le revois et je lui dis « Voilà, je t’ai fait venir parce que j’aimerais que tu me rejoues ce piano que j’ai fait l’autre jour ». Il écoute et il me dit « C’est toi qui l’a joué ? ». J’ai dit oui, il m’a dit « Mais je vais pas rejouer ça ! ». Venant de lui ça m’a flatté. En réécoutant le truc je me suis dit « Allez, faut que je fasse un vrai film, que ce soit complètement surréaliste, que j’y mette vraiment tout ce que j’aime. » J’ai donc mis Carmine Appice [batteur, NdA], les chœurs des petits gitans, et pour le chant je me souviens que j’ai fait ça vite fait avec le micro d’un de mes ordis comme ça. J’aime bien faire ça, je préfère l’émotion à la perfection du son, ça donne une couleur particulière. Et puis voilà, j’ai placé Denise Colomb dans ce trou-là. Pour moi ça fonctionnait. Et puis la fin est venue. C’est un morceau qui m’a demandé beaucoup de travail.

Il vous est cher ?

Oui, pour plein de raisons. Le texte en anglais m’avait été envoyé par une jeune femme rencontrée à Londres. A ce moment-là je travaillais là-bas. Chanter ces mots était donc un plaisir. C’était ses mots à elle. Donc oui, j’adore It must be a sign. Et je ne suis pas le seul. Sur scène les gens le demandent. Mais on ne le joue pas sur scène. C’est le seul que je ne fais pas. On ne peut pas le faire.

C’est composé de trop de collages pour pouvoir être joué live ?

Ah bah oui, on peut pas.

Depuis la mort de Bashung, j’ai le sentiment que vous êtes le dernier acteur de la chanson française à créer comme il créait, par collages, en étant à la fois le cinéaste et la muse.

Oui, oui, c’est ça, on est des déclencheurs. Mais par contre, comment dire, on gère ce qu’on déclenche. C’est-à-dire qu’on transpose ce qu’on déclenche, et c’est là où ça peut effectivement donner des œuvres d’art comme Osez Joséphine.

En France c’est rare de fonctionner comme ça. D’ouvrir de vastes chantiers collectifs. Je veux dire : à la fin de sa carrière, Bashung semblait se comporter comme un directeur artistique, un démiurge Kubrickien. Ce que vous faites aussi depuis pas mal d’années.

Oui, c’est être maître d’œuvre. Pour quelqu’un qui fait des disques je pense que c’est plus qu’important, c’est la base. Les mecs qui se contentent de faire des guitares-voix, pfff je ne vais pas citer de nom, il y en a plein, mais bon c’est fini ça. Si on veut du guitare-voix vaut mieux réécouter Les crayons de Bourvil, ça c’est original.

J’ai l’impression que le grand mal de la pop, c’est la circulation circulaire de la pop. Plus le temps passe plus elle est le fait de jeunes gens qui scotchent sur des décennies de merveilles pop sans voir qu’elles sont souvent l’œuvre de jeunes gens qui regardaient ailleurs, du côté du cinéma, de la littérature, de la peinture, parce qu’à leur époque la pop n’était pas encore cette sorte de The Wall qui masque le paysage.

C’est ça. Et c’est sûr que chez moi le cinéma a vraiment été un grand déclencheur. Tous les dimanches je vais au cinéma dans une salle qui s’appelle l’Arlequin et c’est rare que je n’en ressorte pas avec une idée notée quelque part.

J’ai aussi lu que vous écoutiez tous les jours L’apiculteur de Bashung…

Oui, la version live [sur Confessions publiques, NdA]. J’aime bien le guitariste qui joue dessus. Je ne sais plus comment il s’appelle mais ce qu’il envoie, c’est puissant. Ce sont des choses comme ça qui m’inspirent et qui font que du cinéma, des gens et des voix finissent par se retrouver dans ma musique. Là en ce moment par exemple ça pourrait être du Basquiat, parce que je me suis acheté un livre de 1985 : Basquiat signé par Basquiat. C’était pas le moment mais j’ai craqué.

C’était si cher que ça ?

Bah c’est pas une toile, juste un livre signé par Basquiat, mais c’est le 171e sur 1000 donc c’est quand même pas rien. Après, c’est sûr que d’avoir une peinture de Basquiat ce serait un rêve… Mais c’est bien de rêver.

Christophe // Réédition Bevilacqua // Dreyfus (sortie le 28 mars 2011)

http://www.disquesdreyfus.com/catalogue/362892-bevilacqua.html

11 commentaires

Il est vraiment « attachant » ce Christophe !

quand on pense qu’à chaque fois que Christophe se retrouve sur un plateau tv ils le font passer pour un perché total, c’est blasant

bien vu l’histoire de maître d’oeuvre et ce qu’il dit sur les gratouilloux est tellement dans le mile

well done boy

Concert dantesque de Christophe hier soir à la défense. 3 heures de show (sans compter l’entracte).

En première partie de concert il a joué aimer ce que nous sommes en entier. C’est une pure merveille.

c’est tout.

Voilà un type qui est vieux, qui a déjà vécu ses meilleures nuits, ses meilleures années, qui a déjà fait ce qu’il avait à faire dans son Oeuvre (oui, la majuscule est obligatoire) et qui n’a pas une once de nostalgie ou de réactions envers aujourd’hui. Et si le temps glisse sur lui sans l’atteindre c’est parce que Christophe a toujours été en phase avec son époque et toujours un oeil vers le futur.

merci Mr Flesson, Bravo Mr Bevilacqua.

Très très bonne entrevue ! Bravo.

Christophe est un type assez passionnant et pas du tout raccord avec son image télégénique de mec quillé.

C’est clair que c’est toujours agaçant de voir que Christophe est catalogué de mec archi chéper quand il passe (par exemple) chez Ruquier. C’est tellement facile de le « neutraliser » en en faisant une sorte de fou, comme s’il avait les circuits grillés, lui, l’Ovni (tender). D’ailleurs c’est ce qu’on me demandait souvent quand je disais que je l’avais interviewé. « Alors il était en forme, total high in the sky ? ». Bah non en un sens. Juste un mec qui cherche. Crée. Et qui pour ça force le respect oui. Merci de votre retour à tous là-dessus en tous cas et rendez-vous bientôt pour le suite de la discussion avec lui.

Sylvain

http://www.parlhot.com

Les guitares flamboyantes sur « Apiculteur » de la tournée « confessions publiques », c’étaient Xavier Géronimi et Dominique Grimaldi.

Belle interview du saturnien Bevilacqua, chouette oiseau de nuit, le dernier à rester « pleins phares » quand les autres ont déjà mis leur xénon en veilleuse.

Permis à points et papier rose, morose…

Ouais, la faucheuse, elle rôde dans une vieille Camarro sans phare. Gaffe, M’sieur Bevi.

« Christophe qui reste, depuis le départ de Bashung, notre dernier architecte de la chose. »

Oh Dieu, comme c’est vrai!

En dehors de cela, je suis jalouse de vous, Monsieur Fesson!

Puis-je?

Ah oui, je vais aussi défaillir à l’idée que je partage la passion de Basquiat avec Christophe (« mode groupie » ON…).

Magnifique interview! Magnifique artiste!

Merci beaucoup Sylvain.

Le mode groupie « on » (savamment dosé) donne parfois de belles choses… 😉

A bientôt pour d’autres interviews qui j’espère vous raviront autant.

Sylvain

http://www.parlhot.com