8 décembre 2010. « Allez, je vais pisser un coup… » Il y a des phrases comme ça qu’on s’étonne d’entendre. Trop surréaliste. Pas raccord avec la vie. Comme si justement d’un coup – wake up ! – on était dans le rêve. Que la vie c’était aussi ça. Je me rappelle avoir déjà ressenti ça il y a un ou deux ans quand j’avais décroché mon téléphone pour m’entendre dire « Hello, Mister Wyatt ? ». Là il est 22h, je suis toujours avec Christophe, dans son cabinet de curiosités, à l’écouter me parler de ce qui l’anime et voilà, après une heure de discussion c’est l’entracte : « … parce que c’est ça quand on boit du thé. »

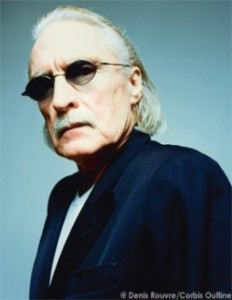

Un type « normal », Christophe. L’Ovni tender. Enfin pas du tout le mec total « chépère » que la télé donne à voir dans les talk-shows Ruquier & co. On y flatte le « génie » pour mieux moquer le « fou ». Là, sous cape, c’est toujours « Ouh, public, mate-moi ce type, il fonctionne pas comme nous, on comprend rien de ce qu’il dit, un vrai freak, les circuits grillés, coké de l’esprit. ». (Purée, ça me fait penser à tous ces gens qui n’aiment pas Lynch parce qu’ « on comprend rien à ses films ! ») C’est tellement facile de neutraliser ainsi chez l’autre cette rencontre du 3e type, cet « inconnu-connu » qu’on ne veut pas voir en soi. A la télé, mal entouré, la parole menottée-minutée, le mec ne pourra évidemment rien faire. (Dans les phares de l’engin la biche a toujours l’air d’un martien.) Il paraîtra nébuleux. Syndrome JCVD. C’est ça quand on passe à la télé.

Mais je l’ai vu, Christophe, et c’est juste un mec qui cherche et qui crée. L’Ovni true. Quelqu’un qui a mis le rêve au cœur de sa vie. Et qui pour ça, d’ailleurs, préfère vivre la nuit. Pour éviter les passages cloutés du jour. Petit écran compris. Le 30 janvier 2010 je l’ai vu en concert, au Palace. Cameleon lover et voix d’épines velours, dans son monde de subduction il illustrait à merveille son credo : « Pour emporter les autres il faut d’abord s’emporter soi ». Mais entre les morceaux, à la fin du show, avec sa tchatche de funambule et son nez rouge (véridique, Dick) il était drôle. Tout en humour lunaire (conscient ou inconscient de lui-même ?) à mille lieux de sa musique. « Et les choses les plus belles, au fond / Restent toujours en suspension » (Le Tourne-cœur)

22h donc. 8 décembre 2010. Montparnasse. Dans la première partie, on a déjà parlé de sa découverte des synthés dans les années 70, des ordinateurs dans les années 80 et de comment tout ça a naturellement fait mu(t)er son esthétique musicale, comme en témoignent les albums Bevilacqua (1996), Comm’ si la terre penchait (2001) et Aimer ce que nous sommes (2008). La suite s’annonce passionnante.

Christophe, tout à l’heure on parlait de l’accident de voiture de Nick Cave, et vous en profitiez pour rappeler – ce que vous faites souvent – que vous aussi avez perdu votre permis de conduire il y a quelques années. Pour vous ça semble une grosse rupture…

Ah oui, c’est une grosse rupture…

Ne plus pouvoir conduire ne renforce-t-il pas plus que jamais votre obsession du son ?

Non, au contraire, ne plus pouvoir conduire ça m’enlève des…

Des sources d’inspiration ?

Oui, c’est pas pareil.

Vous pensez que, si vous pouviez encore conduire, votre musique serait différente ?

Je ne sais pas, c’est ce que je ressens hein.

C’est physique ?

Bah oui c’est normal… Ah oui le manque est là hein. Le manque est là.

Mais vous ne voulez pas repasser le permis ?

Non.

Vous vous entêtez à ne pas vouloir le repasser ?

Oui.

Pourquoi ça ?

Parce que je n’ai pas envie de retourner au système du permis à points. Les points, c’est pas mon truc.

Et vous ne faites jamais d’infraction en conduisant sans permis, comme ça pour le plaisir ?

Non, ça n’a aucun intérêt. Ce qui compte c’est la liberté. Surtout que maintenant il y a des flics à tous les coins de rue.

Comment vous l’avez perdu, votre permis ? Vous avez trop déconné au volant ?

Non, j’ai juste fait 3 excès de vitesse à une époque où j’étais en manque de points. Mais je n’ai jamais été pris en état d’ivresse, jamais été arrêté avec un alcootest, j’ai toujours été clean. Parce que pour aller vite il faut être clean. Mais comme d’habitude, c’est les meilleurs qui se font avoir.

En écho à cette passion et à cette privation, vos albums contiennent souvent des odes à l’automobile, à son univers. Dans Aimer ce que nous sommes il y a « Stand 74 », dans Comm’ si la terre penchait « On achève bien les autos », dans Bevilacqua « Enzo »…

Oui, mais à l’époque d’ « Enzo » je conduisais encore. Je suis même allé chez Enzo [Ferrari, NdA] à Maranello [en Italie, NdA]. Malheureusement je ne l’ai pas rencontré, parce que les gens autour de lui sont des connards qui se prennent pour des stars. Enzo non, lui il est cool. Tout ça, ça le rend malheureux, c’est pour ça que moi je n’ai personne comme ça autour de moi.

Vous ne voulez pas d’un tel entourage, surprotecteur, castrateur ?

Ah non, certainement pas. Et je n’en ai jamais eu.

Vous pensez que c’est dangereux pour un artiste, de s’isoler de la sorte ?

Je ne sais pas, mais je ne veux pas vivre ça, je veux vivre autre chose, surtout à mon âge. Voilà. Moi j’ai mes secrets… Mais aujourd’hui, de me raconter, je me demande des fois qui ça intéresse. Qui ça peut intéresser que je dise que je kiffe d’écouter un 78 tours sur cette machine-là, que ça me fait décoller ? Les gens s’en foutent.

Je ne sais pas. Vous semblez avoir un rapport fétiche, quasi sacré à tout ça, la musique, les voitures, les femmes. D’ailleurs l’imaginaire de votre dernier album a des consonances religieuses, que ce soit par son titre, Aimer ce que nous sommes, et sa pochette, style vitrail. Où en êtes-vous avec tout ça ?

Je ne sais pas. Vous semblez avoir un rapport fétiche, quasi sacré à tout ça, la musique, les voitures, les femmes. D’ailleurs l’imaginaire de votre dernier album a des consonances religieuses, que ce soit par son titre, Aimer ce que nous sommes, et sa pochette, style vitrail. Où en êtes-vous avec tout ça ?

J’ai moins un rapport à la religion qu’un rapport avec les croix. Y a des gens qui portent des têtes de mort, moi je porte des croix. Y en a qui dessinent des têtes de mort, moi je dessine des croix. C’est comme ça. Je sais pas pourquoi. J’ai toujours aimé les croix, c’est fou hein ?

C’est la beauté de l’objet ?

Non… Quoique, il y a des croix qui sont magnifiques, mais là je parle de la croix en général. Chez moi la croix c’est… J’ai toujours pas compris en fait. Ce que ça voulait dire. Un jour je comprendrai peut-être.

Vous avez reçu une éducation catholique ?

Bah ouais, par mes grands-parents, ma grand-mère italienne. J’ai fait ma communion, bien sûr, tout ça, naturellement.

Une chose qui marque…

Oui mais je ne sais pas, je crois que déjà là j’y comprenais pas grand-chose. Mais il y avait un truc comment dire, mystique, qui m’attirait assez. En même temps je me souviens que quand j’ai fait ma communion on a fait un espèce de truc où on devait être dans le silence. Mais comme on était mélangé aux filles moi je pensais qu’à en attraper une. Donc voilà, je ne suis pas non plus le reflet idéal de ce que l’Église voudrait ! Mais je ne sais pas, c’est peut-être une erreur…

Une erreur ?

Je ne sais pas… Qu’est ce qu’on sait ? On ne sait rien. C’est vrai que la religion crée pas mal de problèmes dans le monde, tellement que c’en est fou, mais parfois je regarde des gens… En Inde par exemple, toute cette religion comme ça, cette spiritualité omniprésente, au quotidien, c’est attirant. Parce que la religion c’est pas autre chose : une spiritualité du quotidien, qui transparaît dans tes pensées, tes actes… Alors que moi je n’y pense pas… Pas du tout. (Silence) Par contre quand j’étais enfant de chœur j’aimais bien faire l’enfant de chœur.

Il y avait une aspiration vers le haut qui vous séduisait ?

Peut-être oui, comme une espèce de truc que, comment, j’observais…

Déjà l’idée de l’écran, du rêve, du cinéma…

Ouais, le cinéma de Pasolini, par exemple, tout ça c’est beau.

Et ça donne de beaux textes à vos morceaux, comme celui de Malcom qui donne son titre au disque, avec ce refrain-clé : « Et si le temps m’offrait / L’aumône de lui-même / Je l’utiliserais / Encore et bien fait / A aimer ce que tu es / A aimer ce que je suis / En somme… »

Oui, mais ça c’est pas moi qui l’ai écrit. C’est un Canadien [Daniel Bélanger, NdA] qui m’a envoyé ce texte une nuit, et je lisais ça comme une œuvre d’art.

On le disait tout à l’heure en évoquant Bashung, vous ne fonctionnez pas comme un auteur-compositeur-interprète. La plupart du temps vous n’écrivez pas vous-mêmes vos paroles. Quel est donc votre rapport aux mots ?

J’écris beaucoup.

Au quotidien ?

Ah oui, beaucoup. Enfin je ne sais pas ce que c’est « beaucoup », mais je dois avoir une cinquantaine de pages où je parle de mes thèmes, des choses de qualité, qui moi me semblent belles à dire.

Indépendamment de toute musique ?

Ah oui. Mais des fois il y a des films qui se créent. C’est arrivé sur Comm’ si la terre penchait avec On achève bien les autos. ça c’est un truc que j’avais écrit et que j’avais mis de côté. Et un jour je l’ai bougé sur cette musique, je n’ai presque rien touché et ça collait. C’est quelque chose que je fais rarement, mais voilà, ça peut donner des choses bancales et intéressantes, de remanier un texte sur une musique. Du coup dans mes albums je fais toujours quelques textes. Mais comme parfois il me manque trois mots ou que je ne suis pas satisfait d’un couplet que j’ai écrit, je prends des aides. Parce que je préfère prendre quelqu’un et cosigner que de mettre un truc qui n’est pas au niveau. A condition que je rencontre la bonne personne. C’est ça en fait : j’suis pas accro…

A votre ego ?

Voilà. Je m’en fous. Je me connais.

Mais vous n’avez jamais vraiment eu de parolier fixe sur une période donnée. Pourquoi ça ?

Parce que justement quand je fais de la musique tout doit aller vers le haut, à tous les niveaux, mots compris. C’est pour ça que je prends mon temps et que j’aime le changement. Ah oui. Je change. Toujours. Pour être surpris et prendre l’inspiration là où elle est.

Y compris chez les autres ?

Oui, parce que moi je vois comment les autres travaillent hein, j’en fréquente, et je ne travaille pas du tout comme eux. Pas du tout. Moi je travaille par jets, éclaboussures, éclats. Alors j’attends la rencontre.

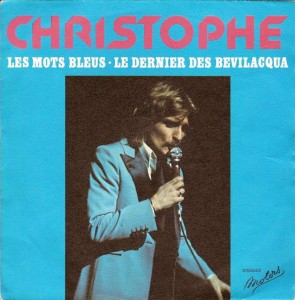

Parmi vos rencontres textuelles il y eu celle de Jean-Michel Jarre au début des années 70. Peu de gens le savent, mais avant de se faire connaître avec sa synth-pop il a été parolier, notamment pour vous puisqu’il a signé les textes de deux de vos albums, Les paradis perdus (1973) et Les Mots bleus (1974). Donc voilà, Les Mots bleus c’est du Jean-Michel Jarre.

Parmi vos rencontres textuelles il y eu celle de Jean-Michel Jarre au début des années 70. Peu de gens le savent, mais avant de se faire connaître avec sa synth-pop il a été parolier, notamment pour vous puisqu’il a signé les textes de deux de vos albums, Les paradis perdus (1973) et Les Mots bleus (1974). Donc voilà, Les Mots bleus c’est du Jean-Michel Jarre.

Oui. A l’époque il était très proche de Francis Dreyfus [patron du label Motors, NdA], qui l’a beaucoup aidé, et c’est Hélène Dreyfus qui me l’avait présenté. Je me souviens du jour de la rencontre, on était square Moncet, ah non, on était dans une impasse dans le 17e, à côté d’un garage Porsche. On était bien là. Avec Jean-Michel on avait beaucoup d’éléments déclencheurs en commun. Ma collection de films lui a par exemple inspiré Senorita. Parce que c’est quelqu’un qui sait observer, il n’est pas con hein.

Vous restez proche ?

Non, on s’est juste retrouvé l’autre soir à la remise des prix SACEM. Ça faisait longtemps que l’on ne s’était pas vu. Il m’a dit : « Ce serait bien qu’on refasse des trucs ensemble ».

Il a envie de réécrire pour vous ?

Oui, j’avais l’impression.

Vous avez l’air sceptique ?

(Silence) Oui, parce que pffff… Je suis dans autre chose.

Et Manset, vous vous verriez travailler avec Manset ? Depuis quelques années il semble disposé à donner des textes. J’ai par exemple entendu dire qu’il aurait aimé continuer à en donner à Bashung, comme il avait commencé à le faire sur Bleu pétrole (2009). Or tous les deux vous vous êtes déjà rencontré…

Oui, on s’est croisé à l’époque où il travaillait chez Pathé [dans les années 70, NdA]. Là j’allais le voir dans son bureau de temps en temps, pour discuter, mais c’est tout.

Pas d’essai concret ?

Non, on n’était pas faits pour bosser ensemble. Parce que lui il écrit ses musiques. Il fait tout, tout seul. Donc voilà on ne pouvait pas… Mais par contre dernièrement j’ai rencontré Marie-Pierre Chevalier, ma manageuse…

Oui, elle m’a raconté votre rencontre…

Elle est intéressante. Avec elle j’ai fait des choses. Donc voilà, en fait il faut observer. Et avoir ce truc qui fait qu’on ne laisse pas passer, comment ?..

La magie ?

Ah oui. Parce qu’elle est rare.

Une autre chose rare, c’est votre chant, au croisement de quelque chose de féminin, incantatoire, rital, et d’une sorte de gémissement blessé, primal. Une voix qui se réduit parfois à de pures sonorités comme dans le Be bop a lula d’anthologie que vous dégainez dans le finish psyché des Paradis perdus…

Ah oui. Bah ça les bluesmen l’ont beaucoup fait. C’est le côté blues hein. Effectivement, par la plainte ou par l’onomatopée, leur voix plante le décor.

Je me dis que vous pourriez presque faire un album sans mots. Vous y avez déjà pensé ?

J’ai pas mal de choses comme ça. Il n’y a pas longtemps j’ai déclenché des trucs sans mots avec ma voix en faisant du son avec un mec qui est dans la musique électronique.

Qui est-ce ?

Il s’appelle Stéphane mais j’arrive jamais à me souvenir de son nom, un Parisien très très pointu dans cette musique-là. Et on a fait un truc avec un morceau de voix que je lui avais donné. Un truc de fou quoi. Je ne pense pas que ce sera sur mon prochain album, mais en tous cas pour l’instant j’ai des trucs qui sont quand même très très… Enfin cet album risque d’aller…

Oui ?

Disons qu’en ce moment je suis dans une phase très dure où je me dépasse un peu. Je suis dans ce même état d’esprit que j’ai toujours à chaque fois que je fais des trucs intéressants. Un état d’esprit lié à l’envie de me dépasser, de chercher à sortir des éternels mêmes accords. D’un groupe à l’autre c’est toujours un peu les mêmes trucs, c’est épuisant. Aujourd’hui la musique esthétiquement exceptionnelle est rare.

En France ?

Oui, moi ce que j’entends m’ennuie un peu.

J’ai tout de même lu que vous étiez étonné par Camille…

Ah oui, Camille oui…

Notamment son morceau Pour que l’amour me quitte…

Oui, oui, Camille, putain, elle a attaqué fort hein. Et puis bon, c’est pas fini, ça se sent que c’est pas fini, ça se voit… Et dans les mecs, un qu’est intéressant c’est quand même Biolay.

Ah oui ?

Bah oui parce qu’il est à l’opposé des autres, il est instrumentiste, alors j’aime bien…

Comme Manset, il écrit ses arrangements de cordes, tout ça…

Oui, moi je ne les écris pas mais je les joue, mes cordes. C’est là-dessus que je travaille toujours : les cordes. Beaucoup. Et après je les fais écrire. Et ça, ça me plaît. Alors que lui il prend une feuille de papier et il écrit le truc qu’il entend dans sa tête. A part ça il a un bel univers, le truc c’est que c’est toujours un peu pareil. Mais bon Gainsbourg aussi c’était toujours pareil !

C’est ce qui me bloque chez lui : sa manière de reproduire à fond le cliché Gainsbourien, ce personnage de beau salaud à la trentaine déclinante, poète maudit et homme à femmes…

Ouais, mais il n’est pas comme Gainsbourg héhé. Ça c’est aussi le problème des gens. C’est-à-dire qu’ils restent trop bloqués là-dedans. Donc oui, moi en ce moment il n’y a rien qui me surprend vraiment. Regarde, même un mec comme Nick Cave il vient de faire Grinderman 2, et ça ne donne pas vraiment la niaque. Pourtant Dieu sait que je l’aime. Pareil, je viens d’acheter le dernier… Ah, comment s’appelle-t-il ? Pas Portishead, ni Radiohead, l’autre. J’arrive jamais à trouver leur nom à tous les trois : y a Radiohead, Portishead et…

Massive Attack ?

Non, le quatrième alors.

Tricky ?

Voilà. Son dernier disque n’est pas inintéressant mais il n’est pas au niveau, surtout vu les gros moyens qu’ont ces mecs, en plus d’avoir la culture du son. Moi au même moment je préfère un Scott Walker, qui va être plus trash, vraiment dans un univers, ou un mec comme Thom Yorke…

Oui, j’ai lu que vous aimiez Thom Yorke. D’ailleurs ça m’a fait tiquer parce que je me suis toujours dit que Radiohead et vous aviez des trajectoires similaires. Vous avez tous deux explosé très tôt avec un tube – Aline pour vous, Creep pour eux – comme eux vous avez même remis ça quelques années après – Les Mots bleus pour vous, Karma Police pour eux – mais depuis vous ne cesser de fuir ça en produisant une musique de plus en plus nocturne et expérimentale, à base de collages, d’archives, de rêves, de souvenirs…

Oui, j’ai lu que vous aimiez Thom Yorke. D’ailleurs ça m’a fait tiquer parce que je me suis toujours dit que Radiohead et vous aviez des trajectoires similaires. Vous avez tous deux explosé très tôt avec un tube – Aline pour vous, Creep pour eux – comme eux vous avez même remis ça quelques années après – Les Mots bleus pour vous, Karma Police pour eux – mais depuis vous ne cesser de fuir ça en produisant une musique de plus en plus nocturne et expérimentale, à base de collages, d’archives, de rêves, de souvenirs…

Oui, ils vont là ou je suis, d’une autre façon.

Comment avez-vous découvert la musique de Radiohead ?

Ah j’ai mis du temps, parce que quand j’étais plongé dans mes ordinateurs et mes synthés j’écoutais quasi rien. Mais à un moment donné tout a évolué si vite que j’ai eu envie d’aller voir ce que faisaient les autres, notamment ces gars dont on me parlait. J’ai découvert leur musique au moment où je faisais Comm’ si la terre penchait. Oui, c’est là, vers 98-99, que j’ai commencé à rentrer dans Radiohead. J’ai écouté leur album de cette période, mais moins que mes copains.

Quels copains ?

Je pense à Philippe Paradis [compositeur et compagnon de Zazie, NdA]. Mais moi je m’en suis vite lassé. C’est l’album solo de Thom Yorke qui m’a remis dedans.

D’accord. Et j’ai lu que pour votre prochain disque vous souhaitiez collaborer avec lui et Nick Cave. Les avez-vous déjà contactés ?

Pas encore, non. Non, parce que là je suis encore dans la musique et je pense qu’on contacte les gens une fois qu’on a une forme sonore et qu’on se démerde à tout prix pour qu’ils l’écoutent. Après ils rentrent dedans et ils partagent, ou pas. C’est comme ça. Et comme j’ai quand même un peu de feeling et de psychologie, je me dis que ce n’est pas fait quoi.

Vous allez encore travailler avec Christophe Van Huffel, qui vous accompagne sur scène et qui avait déjà produit avec vous Aimer ce que nous sommes ?

Oui. Il est bon hein ?

Oui, carrément. Je ne le savais pas si éclectique et bidouilleur. Avant de le découvrir à vos côtés, je ne le connaissais qu’en tant que guitariste de Tanger. Je ne sais d’ailleurs pas si ce groupe continue d’exister mais c’était bien ce qu’ils faisaient. Musicalement comme verbalement c’était inventif, ambitieux tout en restant dans le domaine de la chanson.

Oui, il y a de bonnes choses dans Tanger. Même le chanteur, Philippe [Pigeard, NdA], c’est un personnage. Spécial. A mon avis c’est d’ailleurs pour ça que… Je veux dire s’il était un peu différent, sa musique passerait mieux. C’est humainement que ça coince. Y a un truc qui ne décolle pas chez lui. C’est fou hein ?

Oui, je crois voir ce que vous voulez dire. Bon et comment ça se passe pour la sortie de votre prochain album ? Vous vous êtes fixé une deadline ?

Oui, il devrait sortir en septembre 2011. Ça me laisse de temps pour m’amuser encore un peu.

Et ça sortira chez qui ?

Je ne sais pas. Mon contrat vient de finir avec AZ [label d’Universal, NdA]. Personne ne sait.

Vous n’avez pas des pistes, des propositions ?

Oui mais je n’ai jamais été accro à ça. Je laisse le hasard faire les choses, j’aime bien.

C’est une position privilégiée.

Oui, surtout que je n’ai pas besoin d’aller dans un studio. J’ai assez de choses chez moi pour fonctionner comme un petit artisan. Après, pour tout ce qui est d’enregistrer, j’aime bien partir en Angleterre. Je me suis récemment remis à partir là-bas pour mixer, dans un studio comme Olympic. C’est des endroits qui me dépaysent et c’est le seul moyen de prendre un vrai recul sur ce que j’ai fait. Surtout que je ne parle pas bien anglais, donc j’ai juste à m’asseoir et écouter le mec.

En tous cas me voilà rassuré, votre prochain album ne sera pas l’album de duos dont on m’avait parlé !

Comment ça ?

Je ne sais plus trop mais j’avais entendu parler d’un projet d’album de duos avec Calogero, Zazie & co.

Ah oui, c’est AZ qui voulait ça. C’est-à-dire qu’ils n’étaient pas dingues d’Aimer ce que nous sommes. Du coup ils l’avaient un peu placardisé. C’était genre : « Nous, on a tout compris, Coco t’es pas dans le bon truc ». Et Coco il t’emmerde, ok ? Alors je leur ai dit : « Si vous ne croyez pas en ce disque et que vous n’êtes pas capable de le vendre, je vais le faire moi-même, je vais vous montrer ». J’ai donc présenté le disque directement au public sur scène. C’était dur, je me suis donné du mal, mais je suis fier de l’avoir défendu comme ça. Ce disque a eu le succès qu’il a eu grâce à la scène. Le seul duo que j’aie jamais enregistré, je l’ai fait avec Adamo, par amitié et parce que j’aime bien les choses…

Passer de votre univers nébuleux à un univers plus popu ?

C’est ça, ça me plaît. Par exemple j’aime bien jouer aux boules. Je sais pas, je suis moi, quoi. Et Adamo comment… Bon c’est un mec hyper connu hein, un mec de la chanson populaire, mais dans le genre c’est quand même un killer. Il en a fait plus d’une, hein. Et à l’époque de son album de duos je n’étais pas libre et c’est dommage, parce que pour toi, je lui ai dit, je l’aurais bien fait. Il m’en a donc reparlé pour son album suivant et on a choisi cette chanson que j’aimais bien.

Au début de votre carrière vous étiez vous aussi un chanteur populaire. Et il y a donc eu Aline, votre Creep, le morceau sans lequel vous n’auriez pas pu faire carrière en ayant le loisir, comme vous l’avez fait, de partir dans la chanson expérimentale, de couper sans cesse les ponts avec ce que vous aviez déjà fait. Qu’auriez-vous fait sans ce tube ?

Je ne sais pas, j’aurais peut-être fait de la mode.

Vous seriez devenu une sorte de Karl Lagarfeld ?!

J’espère bien. Au moins à ce niveau. Mais bon, on ne peut pas toucher à tout hein. Tout le monde n’est pas David Lynch.

Lynch semble très important dans votre univers. Au même titre que tous ceux qu’on a évoqué : Portishead, Radiohead, Tricky, Lou Reed, Alan Vega, Scott Walker, Bowie, etc. Ces gens-là, vous pensez qu’ils vous connaissent, que votre musique leur parvient ?

En Angleterre pas mal. A un moment il y a des gens comme Archive qui ont voulu me rencontrer. Je suis allé chez eux à Londres. Ces gens-là ce qui leur plaît c’est ma couleur, mes sonorités de synthés, qui ne sont pas faciles à comprendre. Eux ne peuvent pas faire ça car ils sont vraiment instrumentistes, ils n’ont pas la même approche que moi, qui suis dans une approche fragile. Je fais donc des petites rencontres comme ça, mais je travaille très peu à l’étranger.

Ça vous frustre ?

Non, je m’en fous complètement. Par contre j’aime cette vie de l’inconnu. Je préfère l’espérance à la récompense. Par exemple la soirée des victoires de la SACEM où on m’a récemment poussé à aller, c’est quelque chose qui ne me parle pas vraiment. Mais si tout à coup Bowie ou Thom Yorke m’appelaient en me disant « J’ai écouté ce que t’as fait », ça ce serait la récompense. Parce qu’il y a de l’espérance. C’est ça une vraie récompense, c’est pas autre chose. Un jour j’ai joué avec Gail, la bassiste de David Bowie [Ann Dorsey, NdA]. Elle, on peut pas imaginer comment elle joue. C’est magique. Quand on écoute ça on comprend tout de suite pourquoi elle a été si longtemps près de Bowie. Donc moi quand j’ai réussi à l’avoir dans certains de mes concerts, c’était comme si j’approchais un peu Bowie sans vraiment l’approcher. D’ailleurs je n’ai jamais emmerdé Gail avec ça en lui disant : « Parle-moi de ça ». Par contre elle a chanté pour moi. Ca me tenait à cœur. On a fait ça à la Cité de la Musique. Sur Minuit boulevard.

En fait on dirait que pour vous, plus qu’un réseau d’influences, ces artistes anglo-saxons forment une étrange communauté d’esprits…

Oui, c’est des gens qui sont toujours présents à l’intérieur. C’est ceux-là qui sont présents. Même si on ne les connaît pas. On n’a pas besoin de les connaître car ce qu’ils projettent suffit à déclencher des choses. Parce que ce qu’on veut en fait c’est juste déclencher notre propre imaginaire. Déclencher notre propre imaginaire par rapport à l’idée qu’on se fait d’eux. Mais sans avoir à rentrer dans l’intimité que ce serait de les croiser. Ça ne sert à rien. Ce qui est bien, c’est l’inconnu. C’est ça : l’inconnu connu. Mais bon, il y a plusieurs étapes quand on fait un disque et je n’en suis pas à choisir des voix. Musicalement il faut d’abord que je me trouve et ensuite que je trouve des gens, pour les guitares, les pianos, la basse, la batterie. Surtout les pianos. Moi c’est vrai que ce que j’aime bien dans ma musique c’est mon approche des claviers…

Oui, plus le temps passe et plus j’ai le sentiment qu’ils sont la clé de voûte de votre univers musical, très méditatif, crépusculaire et onirique…

Oui mais à condition de leur donner des textures expérimentales. Donc voilà, la barre est quand même haute. J’espère que j’y arriverai.

1 commentaire

Merci pour cette suite, le crépuscule de Bevi.

Pour le parolier, y’a pas à chercher plus loin, faut laisser faire et c’est très bien.( disait l' »autre », qu’on cherchait sous la pluie)

C’est le luxueux Jean Fauque qu’il lui faut, et le Bevil le sait, depuis « Osez », en 91. Ils se connaissent.

Y’a plus qu’à.

Ou pas.