Quand les flics m’ont invité à vider mes poches, je n’avais presque rien, plus un rond, juste une cassette audio de mes chansons que je gardais en permanence sur moi, au cas où, et Women de Bukowski c’est tout.

Avant qu’ils ne me flanquent tout comateux en cellule de dégrisement, j’avais passé la journée à pleurer et à boire, à pleurer un peu et à boire beaucoup. Le matin même, je venais de prendre de plein fouet la mort de Bukowski via France Info (oui, je me réveille ou me couche tous les matins avec France Info), ce qui me laissa pour une fois sans érection. J’en avais mal au bide et tout ce qu’elle a trouvé à dire c’était : «Oui bon c’était quand même pas Dostoïevski!». Petite conne, me suis-je dit, mais je n’avais pas envie de la ramener.

Bukowski est un des mecs qui m’a sorti de mon adolescence merdique, d’un avenir tracé par des adultes qui n’en avaient plus, de la colle à rustine mais aussi des petites bourgeoises provinciales auxquelles nous roulions des pelles et mettions des doigts le mercredi après-midi. Ce qui, je reconnais n’était pas franchement le pire.

La première fois que j’ai lu ses poèmes, je m’en souviens très bien, c’est Pierre qui me les a tendus ou Philippe peut-être. Pierre et Philippe de 10 ans mes aînés, j’avais 15 ou 16 ans. Ils étaient tous les deux issus de cette génération qui avait pris la vague Punk en pleine gueule. Les grands frères spirituels et spiritueux que je n’avais jamais eus puisque j’étais unique comme fils: «Tiens petit écoute ça et tu verras… tiens petit lis ça, si tu veux…». En un temps record, le Velvet Underground, Hemingway, Lou Reed, Georges Bataille, (désolé la liste n’est pas exhaustive), Bowie, Henri Miller, The Clash, Walt Whitman, Patti Smith, Louis Calaferte, Mickey Rourke, Carver, The Buzzcocks, Marquis De Sade, John Fante, Gainsbourg, T-Rex, Bukowski et j’en passe, squattaient ma tête en pension complète, elle était prête à exploser, ne demandait que ça. «S’il te plaît, dessine-moi la panthère des Stranglers». Mais je n’étais pas le Petit Prince.

« On ne choisit pas sa famille » me direz-vous, « surtout la mienne » me répétais-je. Famille fan de Dallas et d’exploits sportifs en tous genres (je déteste Gérard Holtz depuis). Et donc, pour fuir ce mortel ennui, je m’enfermais des heures dans ma chambre avec Journal d’un vieux dégueulasse plutôt que de tondre le gazon de la maison, quand je n’arrachais pas les fleurs exotiques fraîchement plantées par mon beau-père, tellement j’avais la tête ailleurs. Et tant pis si je me prenais des baffes de ses mains de rugbyman, à force je ne sentais plus rien. J’étais comme une herbe folle dont le mari de ma mère voulait se débarrasser, couper ras pour que rien ne dépasse, c’était ça ou une tête au carré:

«Ma mère me frappait, le soleil me frappait, la lune me frappait, les flics me frappaient, le monde entier me frappait, je frappais ma mobylette.»

Jusqu’au jour où je fis le mur en sautant par la fenêtre pour ne plus jamais revenir. Le risotto de ma grand-mère m’accueillit à bras ouverts.

Parfois en pleine nuit, on prenait la caisse de Pierre ou de Philippe, on la remplissait de bières, de livres, de leur fiancée du moment, de compilations de cassettes pour s’arrêter dans un champ sur les hauteurs de la ville. L’autoradio recrachait Love is lies des Buzzcocks à plein volume tandis que je déclamais haut et fort des passages de L’amour est un chien de l’enfer. J’étais ivre de tant de liberté. C’était le pied, le paradis Au sud de nulle part, même si à vol d’oiseau on était assez loin des palmiers de San Pedro.

C’était juste une époque où on parlait sans complexe de losers, de losers magnifiques, une époque où le mot winner n’était pour moi qu’une sous-marque de sweat-shirt ou de paire de baskets à la con. Mais stop la nostalgie! Comme disait mon grand-père qui venait de Campomolino : «La nostalgie c’est pour les fascistes!»

Quand j’ai commencé à écrire des poèmes de jeune homme avant de passer à la chanson pour plaire aux filles, Hank me suivait partout, ou plutôt c’est moi qui essayait de le suivre, jusqu’à Montpellier où je partis à la fac de cinéma pour Faye Dunaway et De Niro mais surtout pour ne rien foutre. J’épiais chaque sortie ou réédition en poche de Charles, j’attendais ça avec la même impatience que la bourse universitaire dont je bénéficiais tous les trimestres grâce au divorce de mes parents. Je la claquais en disques, verres, verres pour filles et livres. Oui j’attendais Charles comme un type au bord d’une falaise qui avait envie de vivre et dieu sait que j’en avais envie.

Bukowski toujours sur ma table de chevet quand je faisais l’amour avec une étudiante en lettres modernes, toujours dans une main quand mon colocataire le faisait dans la pièce d’à côté, tandis que de l’autre je me masturbais.

Bukowski m’a poussé à écrire, n’importe quoi, n’importe qui, mais toujours écrire:

«La cloison tremblait/La maison chantait/Des p’tits cris montaient/Partout résonnaient/C’étaient tous les soirs/Moi seul dans le noir/J’caressais l’espoir l’idée de les voir/Lui était sur elle/Elle était sous lui/Elle elle s’appelait Annabelle et lui s’appelait Henri…»

Des textes de chansons dérisoires où je fais mourir des types, baiser des couples, de bons prétextes pour raconter des histoires. Et qu’importe si c’est rock ou pas, si je flirte avec la variét’ ou pas : «l’important c’est la chanson » me glissa Patrick Eudeline.

Des textes de chansons dérisoires où je fais mourir des types, baiser des couples, de bons prétextes pour raconter des histoires. Et qu’importe si c’est rock ou pas, si je flirte avec la variét’ ou pas : «l’important c’est la chanson » me glissa Patrick Eudeline.

Un répertoire de femmes fatales, de messalines, où le désir, la passion et l’instinct jouent un rôle décisif sur des mélodies en boucle dans la bouche :

«J’ai roulé des hommes dans la farine/J’ai payé la somme que l’on devine/Eraflé des corps jusqu’à l’échine/En posant le pied sur quelques mines/J’ai planté un homme pour une fille/Vous pensiez que je partais en vrille/Caché dans Sodome tapi sous les ruines/En attendant que dorme la concubine/Comme une fleur du mal couchée dans le val sur l’épine dorsale/Et quand elle se taille perd dans la bataille deux ou trois pétales comme une fleur du mal…»

Tous les gens que je connais qui écoutent du rock en long et en large ont lu Bukowski. Ses histoires collent à la peau comme les médiators aux doigts du rock’n roll, ses phrases sont des gimmicks, des riffs ravageurs, ses nouvelles sont 3 minutes 30 de chansons parfaites qui vous traversent la tête, vous bottent le cul pour remonter jusqu’au coeur! Vous ne trouverez aucune issue de secours si votre cerveau est en flamme, juste une envie folle de sombrer corps et biens dans le sexe de votre femme! Imparable.

Cela faisait à peine un an que je vivais à Paris, j’étais monté pour elle qui habitait un charmant 2 pièces à Ménilmontant. Ses parents payaient le loyer et je sortais beaucoup. Les bars kabyles saturaient de mecs comme moi jusqu’à 2 heures du matin, des artistes en devenir avec des milliers de projets à rêver debout. Une vraie marée noire qui noyait son QI et les cacahuètes dans la bière bon marché. Je partais 36 fois aux chiottes en écrasant une fois sur deux un cafard en travers de mon chemin. Un an déjà et une centaine de fêtes plus loin où nous étions rarement invités mais on y rentrait quand même, où l’on se faisait virer avec pertes (pour nos hôtes) et fracas (pour nous).

Le jour ou plutôt en fin de journée, j’envoyais des cassettes de chansons aux directeurs artistiques de la place de Paris. Je rêvais de signer chez Virgin, le label le plus classe des années 80 qui abritait ce qui se faisait de mieux en pop française: Daho, Louise Féron, Les Rita Mitsouko, Taxi Girl, Graziella De Michele ou le Cheyenne Autumn de Murat… On me renvoyait en personne des lettres de refus très polies le mois suivant: «Ce n’est pas ce que nous cherchons en ce moment bla bla bla…». Ça tombait bien, moi aussi je me cherchais, alors j’écrivais deux fois plus:

«Lucioles et pâquerettes sous la lune éveillée/carrioles que je guette au bord de la chaussée/ça roule comme des bêtes ça frôle le bas côté/et la roue de la charrette est venue me chercher/sous un semi-remorque je suis passé près de chez toi/sous un semi-remorque j’vais y passer ça va de soi/à demi-mort dans le décor/à demi-mort dans le décor si près de toi…».

Je me rappelle très flou, la nuit où je me suis fait exploser les dents du haut. Une virée parmi tant d’autres, je crois que nous étions 4 ou 5, à la sortie d’un bar à putes de Pigalle, on partait sans payer. Dix gars nous attendaient sans un mot. J’ai pris un coup de poing américain en pleine face en guise de présentation, KO couché trou noir direction hosto avec 2 dents en moins cisaillées de haut en bas.

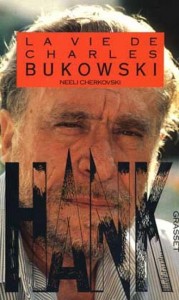

J’avais dormi comme un bébé, je me sentais chez moi, mais c’était juste avant d’ouvrir les yeux car cette chambre n’était pas la mienne. Quand elle est arrivée elle n’a rien dit, juste un air écoeuré puis désolé à la vue de ma tête, j’en menais pas large quand elle m’a tendu son paquet cadeau: HANK : La vie de Charles BUKOWSKI par Neeli Cherkovski. Pas pu lui dire merci ni lui sourire à cause des points de suture cousus sur ma lèvre supérieure. J’engloutis cette vie en quelques heures, cette preuve d’amour (du moins je croyais) qui m’aidait à panser mes plaies. En écrivant ces lignes me revient comme un boomerang le poème de Linda, sa femme, page 268 (j’ai vérifié), tout est dit. Allez-y sur le champ chers lecteurs, c’est un ordre !

J’avais dormi comme un bébé, je me sentais chez moi, mais c’était juste avant d’ouvrir les yeux car cette chambre n’était pas la mienne. Quand elle est arrivée elle n’a rien dit, juste un air écoeuré puis désolé à la vue de ma tête, j’en menais pas large quand elle m’a tendu son paquet cadeau: HANK : La vie de Charles BUKOWSKI par Neeli Cherkovski. Pas pu lui dire merci ni lui sourire à cause des points de suture cousus sur ma lèvre supérieure. J’engloutis cette vie en quelques heures, cette preuve d’amour (du moins je croyais) qui m’aidait à panser mes plaies. En écrivant ces lignes me revient comme un boomerang le poème de Linda, sa femme, page 268 (j’ai vérifié), tout est dit. Allez-y sur le champ chers lecteurs, c’est un ordre !

J’essayais de bosser dans le cinéma mais sans grande conviction, j’engrangeais les places de stagiaire, grouillot, chauffeur, larbin sur des films courts dont la carrière des réalisateurs le fut tout autant, mais aussi gardien de nuit, serveur, bref j’avais du temps pour lire écrire, chanter et écrire:

«Les boxeurs sont des chiens fous/Frappent leur visage d’enfants doux/Les boxeurs sont des amants saouls qui s’étreignent sur un lit chaud/Les boxeurs s’enroulent pour nous dans la nuit s’offrent en cadeau/Ils s’enfoncent des clous dans leur corps et saigne saigne la peau...».

Le vendredi soir après 2 heures, je traînais généralement au Globo (l’ancien Eldorado), un lieu bourré de filles avec ses lampions de baloche et sa musique aussi variée qu’une disco mobile de campagne. Ce soir-là, je buvais des verres à l’oeil avec Jean-Henri, réalisateur et prof de cinéma de son état (le meilleur). On sirote on sirote et je le branche sur la mort de Bukowski survenue la veille en comptant le décalage horaire : « Bukowski? C’est ce que je vis tous les jours! Partons bouffer j’ai faim viens on en reparle après! » qu’il me répond. J’avais deux verres dans les mains.

Il zigzaguait sévère au volant de sa caisse les yeux comme des jumelles qui n’y voyaient pas à deux mètres et moi, à la place du mort. Il lui restait ce qu’il faut de lucidité pour s’arrêter aux feux rouges enfin, je croyais. Quand les flics nous ont embarqué dans le panier à salade je gueulais comme un veau qu’ils étaient en train de faire une grave erreur mais ils ne m’ont pas cru. Après la prise de sang l’affaire était dans le sac et nous au grisou, chacun dans deux commissariats différents.

Combien de temps j’y suis resté? Je n’en sais foutre rien! Huit heures peut-être mais très longues alors. J’étais sec des pieds à la tête surtout ma bouche, bordel que j’avais soif, d’eau et d’oasis sans dormir une seule seconde, tendus les nerfs. J’aurai bien voulu prendre un avion, décollé pour Los Angeles, assisté aux obsèques, soutenir sa femme Linda dans cette épreuve, boire des bières sur son canapé mais j’étais au trou et je n’avais jamais pris l’avion de ma vie.

Finalement je ramassais 500 francs d’amende pour ivresse manifeste sur la voie publique.

Je suis sorti, la pluie sur le visage et le crâne à l’envers sans un rond, avec mes lacets à moitié dans les trous, ma cassette de chansons dans une poche et dans l’autre…putain, les flics avaient gardé mon Women de Bukowski.