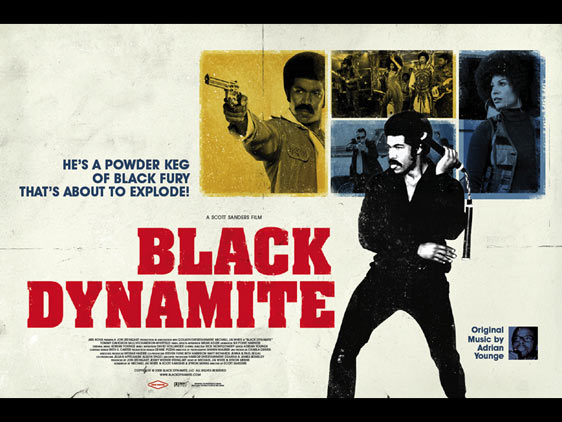

Un peu partout dès qu’il s’agit de Black Dynamite, on peut lire le nom de Quentin Tarantino quelques lignes plus bas. C’est à la fois normal et évident. Pas question d’avouer que « ouais… sans lui c’est vrai je m’y serais jamais intéressé ».

Mais payer mon hommage à Jackie Brown, non merci. Hommage aux égéries, oui. Aux héros comme aux B.O. qui ont bercé tout le hip hop, oui. Puisqu’on est à parler de Black Dynamite, parodie black exploitée sans le côté lourdingue de faire un bon mauvais film drôle en s’inspirant d’une poignée de bons mauvais films, autant remonter à la source.

« Where’s Iceberg Slim? He was the coldest cat », Jay-Z, Kingdom come.

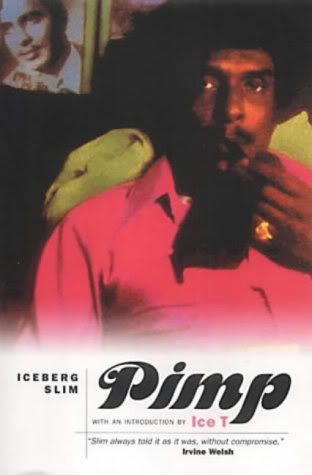

Au fond, qu’est-ce qui différencie Iceberg Slim, Max Julien et Snoop Dog ? Rien, ils ont tous un jour porté la moustache, un manteau de fourrure et cinq kilos de joailleries. Rien, mis à part un détail de taille. Mon premier a vécu la « pimp life », a inspiré le personnage joué par mon second dans The Mack, lui-même ayant fait fantasmer mon troisième de la moitié de ses clips à Diary Of A Pimp. Son histoire, Iceberg Slim l’a aussi vendue couchée noire sur blanc, dans un livre sobrement intitulé PIMP. Une réalité. Quand il lustre les chaussures des banquiers à dix ans, il ne sait pas encore que plus tard, les siennes coûteront trois fois plus cher. « Mes chaussures éblouissaient comme l’argent. Les pointes étaient aussi aiguisées qu’un poignard. Les belles putains étaient envieuses, elles rampaient à mes pieds ». Cette histoire, c’est celle d’un afro-américain parmi d’autres durant les années trente, au même moment où Robert Johnson cherchait le long des routes un rade dans lequel faire la démonstration de son pacte avec le diable. Sauf que la vie de Robert Beck, dit Icebeg Slim, elle, n’a rien d’un mythe et la réalité est moins rose. Caustique, le vieux développait dans le documentaire Kiss My Baadassssss : « Tu devais savoir comment hypnotiser une femme. Et pas seulement une, mais huit, neuf, et les garder [ …] Et si tu crois que c’est ça le boulot mon ami, tu demandes juste le mariage ! » . Quoiqu’il en soit, c’est tous les clichés que va accumuler plus tard le hip-hop. Quitte à effrayer les filles, dégoûter les bien-pensants et faire rêver les plus simplets. Stagger Lee, en chair et en os : « When you’ve got nothing and you want everything, you gotta get to be THE MACK ». Ce personnage comme celui du dealer est inséparable du genre. Maintenant six pieds sous terre depuis 1992 et donc aussi raide qu’un client au bon vieux temps, Iceberg Slim est un personnage à l’influence considérable. Au panthéon des cultes de la musique noire, il est assurément dans le troupeau de tête. Ice-T lui doit son nom de scène, Jay-Z le cite dès qu’il s’agit d’étaler ses prouesses. Parce qu’avant toute chose, ici le mâle est un puissant pénis sur pattes aussi à l’aise au lit qu’avec un flingue. Goldie, le gigolo de Sweet Sweetback Baadasssss Song qui met le système au tapis avant de s’enfuir, Shaft le James Bond noir, Fred Williamson en cowboy dans Boss Nigger ou Ron O’Neal le dealer de Superfly. A peu de choses près, ce n’est pas grand-chose d’autre que John Wayne dans n’importe quel western. Et qu’il tombe à la fin du film ou enlève simplement sa chemise, il est toujours bien accompagné.

Au fond, qu’est-ce qui différencie Iceberg Slim, Max Julien et Snoop Dog ? Rien, ils ont tous un jour porté la moustache, un manteau de fourrure et cinq kilos de joailleries. Rien, mis à part un détail de taille. Mon premier a vécu la « pimp life », a inspiré le personnage joué par mon second dans The Mack, lui-même ayant fait fantasmer mon troisième de la moitié de ses clips à Diary Of A Pimp. Son histoire, Iceberg Slim l’a aussi vendue couchée noire sur blanc, dans un livre sobrement intitulé PIMP. Une réalité. Quand il lustre les chaussures des banquiers à dix ans, il ne sait pas encore que plus tard, les siennes coûteront trois fois plus cher. « Mes chaussures éblouissaient comme l’argent. Les pointes étaient aussi aiguisées qu’un poignard. Les belles putains étaient envieuses, elles rampaient à mes pieds ». Cette histoire, c’est celle d’un afro-américain parmi d’autres durant les années trente, au même moment où Robert Johnson cherchait le long des routes un rade dans lequel faire la démonstration de son pacte avec le diable. Sauf que la vie de Robert Beck, dit Icebeg Slim, elle, n’a rien d’un mythe et la réalité est moins rose. Caustique, le vieux développait dans le documentaire Kiss My Baadassssss : « Tu devais savoir comment hypnotiser une femme. Et pas seulement une, mais huit, neuf, et les garder [ …] Et si tu crois que c’est ça le boulot mon ami, tu demandes juste le mariage ! » . Quoiqu’il en soit, c’est tous les clichés que va accumuler plus tard le hip-hop. Quitte à effrayer les filles, dégoûter les bien-pensants et faire rêver les plus simplets. Stagger Lee, en chair et en os : « When you’ve got nothing and you want everything, you gotta get to be THE MACK ». Ce personnage comme celui du dealer est inséparable du genre. Maintenant six pieds sous terre depuis 1992 et donc aussi raide qu’un client au bon vieux temps, Iceberg Slim est un personnage à l’influence considérable. Au panthéon des cultes de la musique noire, il est assurément dans le troupeau de tête. Ice-T lui doit son nom de scène, Jay-Z le cite dès qu’il s’agit d’étaler ses prouesses. Parce qu’avant toute chose, ici le mâle est un puissant pénis sur pattes aussi à l’aise au lit qu’avec un flingue. Goldie, le gigolo de Sweet Sweetback Baadasssss Song qui met le système au tapis avant de s’enfuir, Shaft le James Bond noir, Fred Williamson en cowboy dans Boss Nigger ou Ron O’Neal le dealer de Superfly. A peu de choses près, ce n’est pas grand-chose d’autre que John Wayne dans n’importe quel western. Et qu’il tombe à la fin du film ou enlève simplement sa chemise, il est toujours bien accompagné.

« Toujours très belles, généralement peu vêtues ». C’est souvent ce à quoi on résume une présence féminine dans le genre. Sauf que, comme leurs homologues masculins, elles gagnent à la fin ou en tout cas contre-balance avec le défaitisme des seventies. Coffy ou Foxy Brown arrivent en tête des classements. Pam Grier y est exceptionnellement sexy. Le plot de Coffy, c’est juste une infirmière qui découvre que sa sœur est accro au smack. Elle approche le dealer responsable sur son propre terrain pour le supprimer. Classique, sa seule arme reste son charme. Quand elle enlève ses habits d’infirmière, elle est prête à tout pour assouvir sa vengeance. Son ennemi ne voit rien. A part une paire de seins. Ils sont partout. Idem dans Foxy Brown. Une sombre histoire avec un maquereau finalement castré par madame.

Quand est publié PIMP en 1967, la musique noire devient celle du « doigt qui claque », noir sur fond blanc, celle de Stax. La musique devient indissociable du nationalisme noir. La non-violence de Luther King avec de l’autre côté le radicalisme du Black Power, Malcolm X et Black Panthers : Say it loud (I’m Black And I’m Proud). En musique comme au cinéma, The Message devait dominer. Mais il semblerait que les femmes, elles, doivent rester allongées. Celle que l’on remarque moins, c’est Tamara Dobson, aka Cleopatra Jones. Parce qu’elle reste habillée. Les frileux ne peuvent rien dire, elle est l’agent secret à l’autorité incontestée. Quand Coffy tire les cheveux, Cleopatra fait du kung-fu. Quoiqu’il en soit, c’est une caricature, du cartoon quelque soit le personnage lorsque les hommes sont plus que des hommes et les femmes plus que des femmes. Dans The Human Tornado, Rudy Ray Moore est Dolemite et se ballade avec une cape à son nom, une fois au lit le plafond s’écroule. Ces personnages sont drôles, charismatiques. Et il est amusant de toujours s’entendre rabâcher la même histoire. A savoir que tous ces films portent la cause noire en étendard. C’est vrai, lorsque Shaft ne peut pas prendre un taxi au début du film, on pense à ceux qui n’ont pu monter dans un bus pendant des années. Lorsque Sweetback s’échappe, c’est un pied de nez à l’autorité. Quand Black Caesar commence par cirer des pompes pour devenir le parrain de Harlem, c’est montrer qu’on peut venir de rien et arriver en haut, faire son rêve américain même dans l’illégalité. On peut parler de mauvais modèles, Curtis Mayfield chante l’anti-Superfly en bande son.

Mais résumer ces films à de l’expression personnelle self-consciente comme on s’est foutu à poil à Woodstock pour montrer qu’on existe relève d’une belle connerie. On ne revalorise pas une image avec un flingue, on fait de l’entertainment de vainqueurs lorsque l’Amérique s’enfonce avec le Watergate. Tant pis pour la bienséance, tant pis pour le féminisme. Pour une génération de gamins, pas besoin de se faire chier à choisir entre Bill Cosby ou Richard Pryor pour trouver un héros. Melvin Van Peebles a tourné Sweetback pour l’argent. Shaft a rapporté plusieurs millions. Et les nationalistes ne voyaient pas tout ça d’un très bon œil, bien qu’au final les exploités n’étaient sûrement pas les acteurs, payés et reconnus, de ces films. La Blaxploitation, c’est surtout du crime cinema, un peu plus Do It Yourself au début puis récupéré évidemment. Des histoires tragiques tout ce qu’il y a de plus banal. Avec des acteurs noirs dans des rôles de super-héros. C’est drôle, violent et irréel.

Mais résumer ces films à de l’expression personnelle self-consciente comme on s’est foutu à poil à Woodstock pour montrer qu’on existe relève d’une belle connerie. On ne revalorise pas une image avec un flingue, on fait de l’entertainment de vainqueurs lorsque l’Amérique s’enfonce avec le Watergate. Tant pis pour la bienséance, tant pis pour le féminisme. Pour une génération de gamins, pas besoin de se faire chier à choisir entre Bill Cosby ou Richard Pryor pour trouver un héros. Melvin Van Peebles a tourné Sweetback pour l’argent. Shaft a rapporté plusieurs millions. Et les nationalistes ne voyaient pas tout ça d’un très bon œil, bien qu’au final les exploités n’étaient sûrement pas les acteurs, payés et reconnus, de ces films. La Blaxploitation, c’est surtout du crime cinema, un peu plus Do It Yourself au début puis récupéré évidemment. Des histoires tragiques tout ce qu’il y a de plus banal. Avec des acteurs noirs dans des rôles de super-héros. C’est drôle, violent et irréel.

C’est là ou le film de Scott Sanders a tout bon. Son film est drôle, violent et irréel. Michael Jai White, l’amputé de Kill Bill, excelle façon Richard Roundtree en moins chiant. Quand les blancs vendent des litres d’Anaconda à la communauté noire, Black Dynamite découvre une vaste conspiration. Il sort son flingue, nique le militantisme et fait du kung-fu pour le duel final. Point barre de fer dans la gueule.

Un film: Black Dynamite de Scott Sanders.

Un disque: Can You Dig It? The Music And Politics Of Black Action Film 1968-75, Soul Jazz Records.

19 commentaires

Sweet website, super style and design, rattling clean and use pleasant.