Ces deux jours passés au festival de films et musiques underground de Lausanne (le LUFF) auront au moins permis de constater que la scène alternative résonne fort. Très fort.

Une discussion entre deux personnes, dans les loges artistes : « Je comprends ton avis mais je trouve aussi que le sien tient la route. » Pas de doute, on est bien en Suisse, le pays « neutre », même si ça ne veut rien dire. L’article commence bien, sachant qu’on aurait aussi pu écrire « le pays du chocolat », même si ça n’a aucun rapport. C’est pour situer.

On est plus précisément à Lausanne, ville paisible au bord du lac Léman connu pour être le siège du Comité international olympique. Depuis 17 ans, un évènement vient troubler le calme apparent : le LUFF, raccourci pour Lausanne Underground Film Festival. Cinq jours de festivités sous le signe de la musique déviante et de films expérimentaux. Aujourd’hui, le LUFF est devenu le repère des kids un peu punk et pseudo arty de la ville, trouvant dans ce festival assez de satisfaction pour assouvir leurs besoins en court-métrages à la mords-moi le noeud et surtout, en bruit (Enfin, c’est ce qu’on nous dit car c’est la première fois qu’on y fout les pieds).

Éparpillé dans la ville, le point de rendez-vous central du LUFF est au Casino Montbenon, en plein coeur de la ville. Il y a trois « ambiances » : devant le casino, on retrouve ceux qui descendent des bières et grillent des clopes sans forcément aller voir les concerts (les kids un peu punk et pseudo arty dont on vous parlait juste au-dessus). À l’intérieur, le haut du casino est dédié au DJ set et à la salle de « presse » où grouillent une trentaine de bénévoles. Enfin, en bas, il y a la salle de concert, grande comme une Maroquinerie à Paris et aux allures de salle des fêtes d’une ville de moins de 15 000 habitants. Pour la programmation, durant la journée, (enfin, à partir de 16h), il y a simultanément plusieurs projections (films, court-métrages, documentaires) et à partir de 22h30, une série de six concerts par soir, enchaînée à un rythme effréné. Vous savez maintenant tout sur le déroulement du LUFF.

Jour 1 : la grosse claque

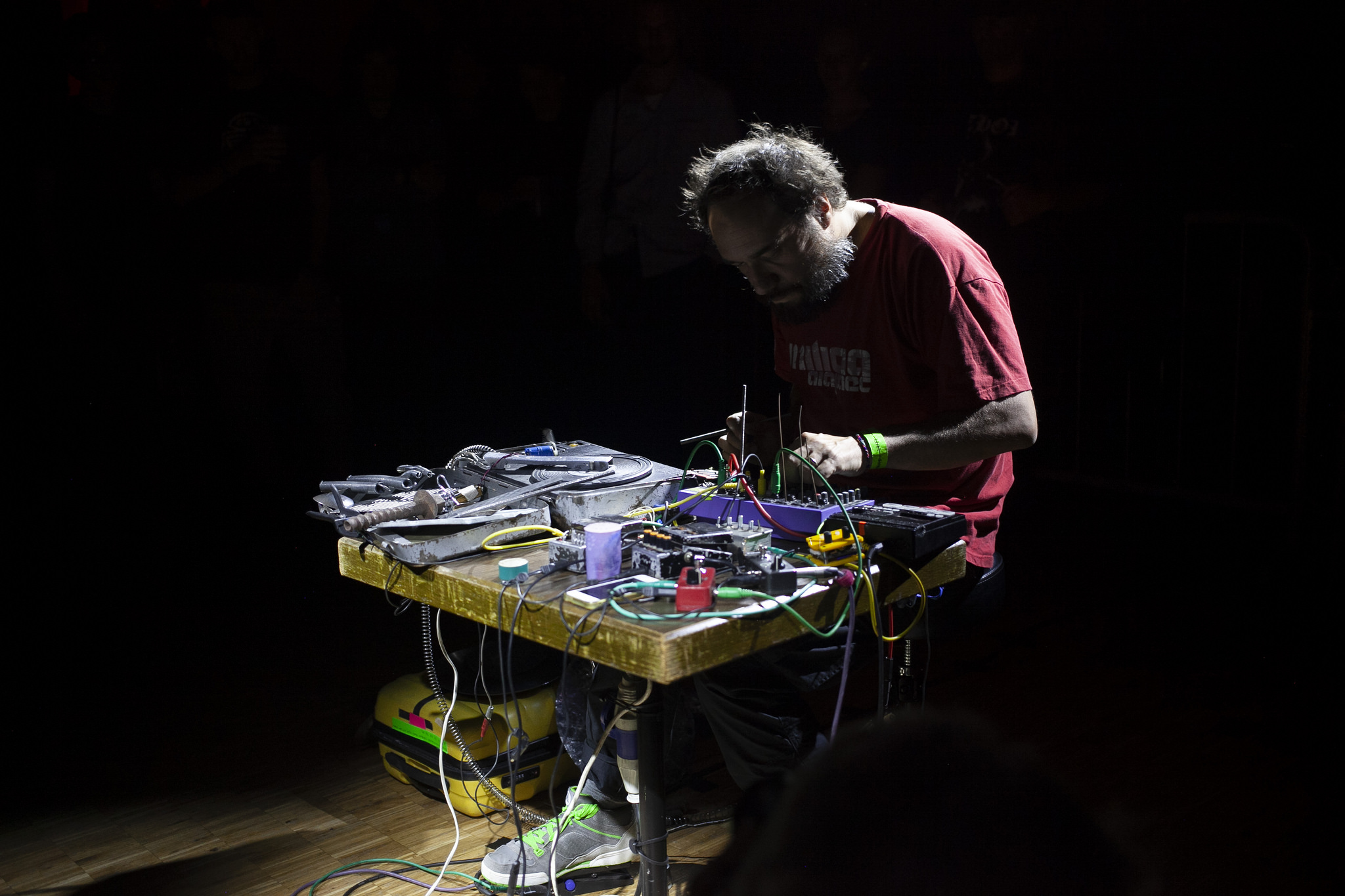

La première surprise : il y a plus de personnes qui restent dehors à boire des coups qu’il y en a pendant les concerts. Le LUFF serait-il devenu un endroit hype où il faut se faire voir ? (une autre question rhétorique à deux balles qu’on nous a soufflée) Le premier concert du soir débute. Arnaud Rivière s’installe à même le sol et durant 25 minutes, le Français va maltraiter sa table de mixage avec des disques pour ponceuses, des câbles et des piles. Les murs se mettent à trembler, la musique est instable, tordue, brutalisée par l’artiste.

Une femme en sortant du concert : « Ça fait péter un câble cette musique ». Elle n’a pas tort, mais la noise radicale comme celle d’Arnaud possède aussi un côté jouissif, comme s’il avait besoin de pousser dans ses retranchements les limites de sa musique. Il laisse place à Cuntroaches, un trio berlinois. Tchak, Tchak, Poum : le batteur donne le ton, et là, le bruit arrive. Pour résumer, prenez la chanson la plus crade de Sonic Youth, enlevez les mélodies et gardez que le bruit. Au bout de 10 minutes, j’ai l’impression d’avoir entendu ce groupe dix mille fois et décide de remonter vers les kids un peu punk et pseudo arty qui clopent comme des pompiers.

Quitte à être au LUFF, autant aller discuter avec les festivaliers, les artistes et toutes les raclures possible et inimaginable présentes ici. En regardant la performance de Joe Colley, un Américain très propre sur lui, et d’une gentillesse incroyable, je me dis qu’il a l’air un philosophe. Pourquoi ? Il débarque timidement sur scène, ne décroche pas un mot et s’installe devant sa machine. Il se penche sur son instrument et semble chercher l’inspiration en jouant, comme un écrivain devant une feuille blanche. Il prend son temps pour vous emmener vers le chaos, mais une forme de chaos à la fois sombre et mélodique. Sa vision de la musique ? « Ça va paraître cliché, mais avec ma musique, je souhaite installer un climat de tension. Construire un champ sonique qui va permettre aux gens de se transcender. Ce qui me plaît le plus, c’est l’imprévisibilité et pour ça, je me limite à quelques éléments et je les fais interagir entre eux pour voir le champ des possibilités. » Ça vous parât complexe ? « J’essaie d’avoir un point de vue pas trop intellectuel sur la chose. J’essaie, mais je ne dis pas que j’y parviens. »

Je fais la découverte des loges artistes. Débutent alors plusieurs allers-retours pour aller me servir des bières (des Sagres) alors qu’on m’a gentiment donné des « bons boisson » à utiliser. Un bon égal un demi, deux bons une pinte, etc, etc.

Entre chaque concert, tout le monde sort reprendre ses esprits. Et pour le prochain « concert », mieux vaut avoir les reins solides. Méryll Ampe prend le relai, dans une salle plongée dans le noir total. Une femme restera accroupie les mains sur son visage durant toute la performance de la Française. L’atmosphère est dure, guerrière. Petit à petit, l’intensité augmente et le bruit très brut devient presque insoutenable. Pour ne pas oublier, j’écris mon ressenti dans les notes de mon iPhone : « Musique en fond qu’elle vient brutaliser avec des segments plus directs, comme des flashs sonores qui viendraient à chaque fois enfoncer le couteau un peu plus profond dans la plaie. » Ça vaut ce que ça vaut.

« Je vis ça comme un exutoire, une manière de relâcher une partie de ma rage et de ma colère, mais je ne le fais pas violemment, mais en écoutant des musiques violentes et puissantes. »

– Une festivalière

Mes oreilles me disent stop, ma bière me dit continue. Faible, j’écoute ma bière.

Je redescends une énième fois les marches qui mènent à la salle pour Guttersnipe, le groupe qui terrifie l’Angleterre. Avant le concert, la chanteuse demande à ce que personne ne se batte, elle veut que la scène soit un espace sûr pour les femmes. J’ai l’impression d’écouter une cassette rembobinée passée dans une broyeuse. Avant le concert, j’ai discuté exactement sept minutes avec eux. En voici un résumé : « On a passé trois heures à réparer un ampli donc on n’a rien vu du festival pour l’instant. Bref, Guttersnipe, c’est comme une surcharge d’émotions, mais toutes en même temps. C’est à la fois positif et négatif puisqu’on ressent nos émotions dans les choses extrêmes. On essaie de créer une forme de musique qui dépasse l’euphorie ou la tristesse, qui va plus loin. » Fin de la première soirée, mais on m’invite à boire « le verre de l’amitié » en loge. Ce verre de l’amitié terminera vers quatre heures du matin.

Jour 2 : Le réveil des zombies

La journée, il y a un tas de trucs chouettes que je ne verrai pas, principalement par flemmardise. Si, je décide quand même d’aller manger un bout en ville, et en bon journaliste avec une éthique sans limite pour les lecteurs, je vais quand même regarder un documentaire sur les L7 (plutôt pas mal pour ceux qui aime le grunge, Nirvana et le féminisme).

Pour les non-initiés, certains groupes présents pendant le festival font juste « du bruit ». Pour eux, c’est un peu comme un feu d’artifice : quand tu as vu un, tu les as tous vus. Mais pour les autres, « ça va plus loin que juste du bruit, tu vois ? C’est pas juste un concert, mais une performance et tu te laisses transporter la ce « bruit » qui te transcende en quelque sorte raconte une festivalière dont j’ai oublié de noter le nom. On l’appellera Clara. Je vis ça comme un exécutoire, une manière de relâcher une partie de ma rage et de ma colère, mais je ne le fais pas violemment, mais en écoutant des musiques violentes et puissantes. » Elle n’a pas tort : à force d’en écouter, je commence parfois à remarquer des petites subtilités, que ce soit dans l’intensité, le rythme ou l’effet voulu par l’artiste. Putain, je commence à apprécier la noise, après 27 années passées à me dire que j’en étais incapable.

Otmar, la quarantaine, fume une clope devant le Casino. Signe particulier, il est fan de Martin Rev : « Je suis venu uniquement pour lui. J’ai eu une dure semaine, j’étais claqué, mais je me suis dit que je ne pouvais pas le rater. » J’ose demander pourquoi. Il répond, après cinq bonnes secondes de blanc et un regard qui en dit long : « Tu connais Suicide ? Bah Martin Rev, Suicide quoi. C’est tout ce que j’aime. J’ai déjà vu Alan Vega, mais ce n’était pas super comme concert. J’ai écouté ce qu’à fait Martin récemment et j’adore. Par contre, les autres groupes, parfois, c’est [il imite du bruit genre triiiiik truuuukkk rrrrrouuuuuuu], c’est ardu et pas toujours intéressant. »

« Tu dois avoir beaucoup de rage en toi pour aimer ce genre de musique »

Spolier : Otmar a dû être déçu. Le concert que beaucoup attendent va débuter. Martin arrive, toujours habillé avec un pantalon en cuir et un haut sans manche. Il attaque et ne laisse aucun répit entre les chansons. L’Américain lance une boucle et vient taper avec sa main droite sur son synthé comme un grand-père atteint de Parkinson. Au sixième morceau, il s’excite un peu. Au final, il aura fait une sorte de rétrospective pour montrer qui était Suicide et comment il en arrivé là. Je lui donne un 6/10. Backstage, Martin rechigne à se laisser prendre en photo. Il jette un oeil au buffet froid et repartira vite en voiture après avoir vérifié le contenu de son enveloppe.

Le meilleur pour la fin

Bon, à partir de ce moment-là, j’avais eu ma dose de noise. Je me suis réfugié plus souvent en loge ou dehors qu’en bas. Mais toujours dans cette optique de livrer un live report consistant et réaliste, je descends voir Léa Bertucci. Elle berce un public très calme avec une traversée à mille lieux sous-mer pendant qu’en haut (oui, je ne suis pas resté longtemps), un DJ set avec des cassettes fait pogoter les jeunes dans le hall du casino sur du grunge old school (beaucoup plus fun que Léa Bertucci et son saxophone, je dois vous l’avouer). KILL entre en scène, ils sont six et on me dit que « ça va taper fort ». Désolé KILL, mais j’ai plus la force de rester 30 minutes adossé au mur du fond de la salle avec mes bouchons d’oreilles en me demandant pour la vingtième fois ce que je fous là.

En fait, j’attends avec impatience Holiday INN, un duo romain venu remplacer Scorpion Violente à la dernière minute. J’essaie de baragouiner deux trois d’Italien appris en troisième au Collège César Lemaitre à Vernon (dans l’Eure avec Madame Morin) avec le chanteur. Je lui sors quand même le mot « inquinamento », l’un de mes rares souvenirs de cinq ans d’apprentissage d’une langue étrangère. (ça veut dire « pollution » en français). Sur scène, les deux Italiens mettent une ambiance club dès les premières notes. Le chanteur enlève sa veste. Puis son t-shirt. Puis son pantalon. Il finit à poil. Il danse un peu comme Ian Curtis, maladroitement, mais avec une énergie louable. L’adrénaline finit par retomber. La fin du festival approche à grand pas, la salle se vide et les têtes beaucoup moins fraiches que cinq heures avant.

Sans que je ne lui demande rien, et sans même la regarder, une fille vient me parler et me demande ce que je fais. Je ne réponds pas, mais elle poursuit : « Ça ressemble à Babylon Zoo, tu connais ? Bon, c’est pas mal. Tu aimes bien toi ? Tu dois avoir beaucoup de rage en toi pour aimer ce genre de musique. Elle marque un temps d’arrêt, je ne réponds pas vraiment, essayant de lui faire comprendre par un simple regard que, concrètement, j’en ai rien à foutre. Mais bon, on en a tous de la rage, hein ? » Je ne réponds pas. Elle s’en va. À la fin du concert, elle essaiera de lancer une chenille. Personne ne suivra. Morale de l’histoire : on va tous au même festival, mais on ne le vit pas tous de la même manière.

Un grand merci à Willy et Bob qui se reconnaîtront, merci pour les Uber, les Sagres et les tickets boissons dont une partie dort toujours dans mon porte-feuille. Est-ce que je pourrai les utiliser l’année prochaine ?