On ne va pas se mentir, ni se priver d’enfoncer des lapalissades ouvertes : on ne rajeunit pas. À moins d’être un personnage de ce chef-d’œuvre qu’est le roman 7 de Tristan Garcia, dont je ne saurais que trop vous conseiller la lecture, comme ça au passage. Mais revenons à la triste réalité de 2015 et au sujet qui nous occupe : on ne rajeunit pas. Ça se voit notamment avec la bière. Quand nous avions 20 ans, on achetait des packs de Kro ou de 33-Export et on se murgeait gentiment, entre amis, on grignotait deux-trois Apéricubes, quelques chips Leader Price pour éponger, parfois il y avait de la Seize ou de la Hoegaarden mais c’était vraiment grand luxe. Nous étions jeunes, nous étions fiers (d’être bourrés).

Quand on arrive vers les 35 ans, se produit un glissement qui fait que se prendre des murges à bas coût devient un peu… honteux. Il ne faudrait pas que les gens croient qu’on est alcoolique (et qu’ils aient raison), ça la fout mal. Alors on se prend de passion pour les microbrasseries, les IPA (indian pale ale) à 5 euros les 33 cl, les éditions spéciales Halloween avec du potiron dedans, les mousses à triple fermentation avec des étiquettes réalisées par des graphistes montreuillois, ou les petits vins naturels faits par d’anciens punks devenus vignerons. L’on se réunit entre amis (l’on ne dit plus « potes »), l’on cause du breuvage avant de le déguster, l’on fait semblant d’y connaître quelque chose… On intellectualise la murge – parce que le résultat reste le même, on finit torché –, on recouvre l’alcoolisme d’un voile de culture, de bon goût, d’éco-responsabilité.

Nous avons le pouvoir d’achat

Ainsi vont les choses quand on vieillit (ma bonne dame). Et c’est pour cette raison que le rock est entré au musée : parce que les fans du Velvet ou de Bowie ne sont plus tout jeunes. Ce sont eux qui, désormais, ont du pouvoir d’achat. C’est à eux qu’il convient de faire cracher la thune. Il y en a même beaucoup qui, sous l’impulsion d’une fausse bonne idée, ont fait des enfants. Je ne condamne point ; faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Enfin, pour des raisons qui les regardent, beaucoup d’anciens fans du Velvet ont récemment choisi de mettre au monde d’adorables bambins, guili-guili, areu areu, c’est merveilleux. Mais ça complique les sorties. Prendre une cuite, c’est hors de question – un minimum de sens des responsabilités s’impose, allons. Aller voir des concerts ? Hmmm, d’accord, ça quand même il faut de temps en temps, pour se tenir au courant, rester dans le coup… Mais il faut prévoir à l’avance (pour la baby-sitter), et ne pas rentrer trop tard. On opte donc pour la reformation des Pixies à l’Olympia, Divine Comedy à la Philharmonie de Paris, Eels à la salle Pleyel. L’idéal restant les sorties au musée (on peut y emmener les petits, on n’est pas fatigué le lendemain matin, on n’a pas mal aux oreilles et on ne s’est pas compromis à boire une pinte de 40 cl (sic) de Kro à 8 euros (re-sic)).

En Moselle, le hard rock était féminin

On ne va pas se mentir (car non, décidément, dans cet article on ne se ment pas), aller au musée paraît aussi subversif que de boire une verveine avec Bernadette Chirac. Or, la subversion était au cœur de la démarche du Velvet Underground et d’Andy Warhol. Difficile d’imaginer aujourd’hui qu’écouter « White Light/White Heat » en 1993 était subversif. C’est comme d’expliquer à des « digital natives » qu’avec mon premier petit ami, on s’envoyait des lettres qui mettaient un ou deux jours à arriver par la Poste, et qu’on allait dans des cabines téléphoniques pour s’appeler – ils te regardent avec des yeux comme des soucoupes, tu essayerais de leur faire croire que dans ta jeunesse, tu chassais le mammouth avec un arc et des flèches, ce serait kif-kif bourricot.

Croyez-le ou non, quand, à l’occasion de la reformation du Velvet en 1993, j’ai découvert ce groupe difficile à écouter (rappelez-vous du son des productions de l’époque, Boulevard des hits, Plus de dance Vol. 3), abrupt, mystérieux, noir et crade en même temps que poétique et beau, les sons bizarres qui provenaient de ma chambre faisaient hurler mes parents. Hurler, mais pas que : ils ont même envisagé de m’emmener voir un psy, à 13 ans. Ce qui n’est pas sans rappeler ceux de Lou Reed, qui lui firent subir des électrochocs pour « soigner » son homosexualité.

Les gamins du collège n’étaient guère plus réceptifs : « T’écoutes pas du rap ? T’écoutes de la hard alors. » (Le hard rock était féminin, en Moselle, comme les aphtes (« J’ai une aphte ») ou les gants (« J’ai perdu ma gant »).) « Vazy t’es zarb avec ta musique de shootés. »

Aimer Lou Reed, c’était résister. Lutter chaque jour pour défendre ce que tu aimes. C’était autre chose que de poster la vidéo de Sunday Morning sur Facebook le dimanche matin après avoir fait son jogging, ou celle de Who Loves the Sun par une belle journée ensoleillée (pour info, les paroles ne disent pas exactement que c’est cool y fait beau).

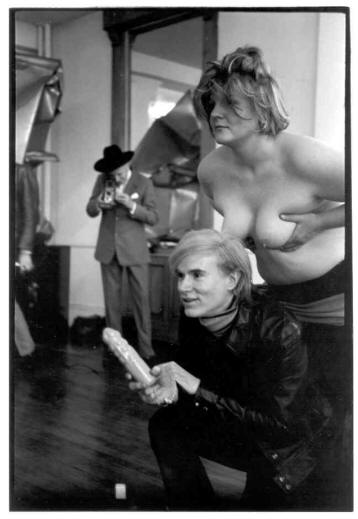

Quant à Warhol… Ouille. Allez y comprendre quelque chose, à 13 ans. Les Inrockuptibles (version mensuelle) avaient eu le génie de sortir un merveilleux hors-série intitulé Superstars, guide maniaque du Velvet Underground et de la Factory d’Andy Warhol. Une mine d’or pour tout savoir sur le sujet – à défaut d’y comprendre quoi que ce soit. Là-dedans, misère, se trouvait une photo pleine page où l’on voyait Warhol brandissant un godemiché (que je prenais pour un gros cornichon à la Malossol) devant Brigid Polk qui tenait ses seins à deux mains. J’avais le magazine ouvert à cette page, lisant dans le fauteuil de ma grand-mère, quand ma tata Denise a aperçu la photo. « Mais… Mais ! Mais qu’est-ce que tu lis ?! Mais c’est… c’est… pornographique ! Qui t’a donné ça ? Je vais en toucher un mot à ta mère, en attendant je te confisque ce livre. »

Quant à Warhol… Ouille. Allez y comprendre quelque chose, à 13 ans. Les Inrockuptibles (version mensuelle) avaient eu le génie de sortir un merveilleux hors-série intitulé Superstars, guide maniaque du Velvet Underground et de la Factory d’Andy Warhol. Une mine d’or pour tout savoir sur le sujet – à défaut d’y comprendre quoi que ce soit. Là-dedans, misère, se trouvait une photo pleine page où l’on voyait Warhol brandissant un godemiché (que je prenais pour un gros cornichon à la Malossol) devant Brigid Polk qui tenait ses seins à deux mains. J’avais le magazine ouvert à cette page, lisant dans le fauteuil de ma grand-mère, quand ma tata Denise a aperçu la photo. « Mais… Mais ! Mais qu’est-ce que tu lis ?! Mais c’est… c’est… pornographique ! Qui t’a donné ça ? Je vais en toucher un mot à ta mère, en attendant je te confisque ce livre. »

Aujourd’hui, cette photo est exposée dans la première salle de l’exposition du Centre Pompidou-Metz, dans laquelle des enfants déambulent. Ceux des visiteurs, mais pas seulement : un petit groupe de têtes blondes est accompagné par une jeune femme leur expliquant posément : « Alors Andy Warhol, il aimait bien se prendre en photo, jouer avec son image… » Visiblement, plus personne n’est choqué de montrer les seins de Brigid Polk à des gamins âgés de 8 ans. S’il fallait définir l’institutionnalisation, je ne verrais pas meilleur exemple.

Qui n’a jamais rêvé de voir Ron Wood mordre un pied ?

Autre exemple : moi-même, convertie à l’IPA des microbrasseries montreuilloises, j’ai réservé plusieurs semaines à l’avance mes billets de TGV pour aller voir un de mes groupes préférés parqué dans un musée. En ce samedi après-midi, il n’y a pas foule à l’expo Warhol Underground. C’est l’un des avantages du fief de Carmelo Micciche (qui était en classe avec mon tonton) : les gens n’ont pas encore cette sale habitude toute parisienne de prendre d’assaut les musées dès qu’ils ont cinq minutes. Ce qui laisse aux personnes réellement intéressées par l’exposition le loisir de regarder les œuvres sans se faire bousculer pire que dans la ligne 13 du métro.

La première salle est tapissée de papier alu, comme l’était la Silver Factory à sa période mythique – de 1964 à 1968, quand y traînaient le Velvet, Edie Sedgwick, Bob Dylan parfois, Gerard Malanga, Nico, Ultra Violet et autres « superstars », comme les appelait le pape du pop art. Aux murs, un téléphone d’époque dans lequel on entend crier Warhol quand on porte le combiné à l’oreille, et de nombreuses photos noir & blanc datant de cette période (dont celle des seins de Brigid Polk, donc). Au centre de la pièce, le fameux canapé rouge, tout défoncé, et un Revox. Beaucoup de Revox, dans cette expo. Un peu partout, des enceintes diffusent un medley d’outtakes du Velvet, pour souligner l’importance du groupe dans l’œuvre de Warhol.

Je me souviens d’un anniversaire de Stevie Wonder : Andy lui avait offert un appareil photo ! » (Lou Reed)

On ne peut qu’applaudir cette initiative de « souligner l’impact de cette collaboration sur la pratique de l’artiste » : jusqu’à présent, les expos consacrées au pape du pop art (du moins celles que j’ai vues) se contentaient de mentionner qu’il s’était occupé d’un groupe de rock, mais laissaient vite de côté la dimension d’avant-garde de la chose (séparons l’Art avec un grand A de la vulgaire musique pop destinée aux masses abruties qui ne comprennent rien à la noblesse des Artistes – OK mais, simple hypothèse, ne serait-ce pas les théoriciens de l’Art qui n’avaient rien compris à la démarche de Warhol ?). Enfin une commissaire d’exposition a compris que ce groupe de musique populaire était un élément phare dans l’art total de Warhol – sérigraphies, sculptures, installations, films, concerts, spectacles (l’Exploding Plastic Inevitable, nous y reviendrons), fêtes, tout cela se fond en une gigantesque performance artistique qui courut sur plusieurs années.

Warhol, qui a commencé comme dessinateur publicitaire, a conçu plusieurs pochettes de disques pop (dont « Sticky Fingers » et « Love You Live » des Rolling Stones), qui sont exposées dans la deuxième salle. À noter les très intéressantes photos de chaque membre des Stones en mordant un autre, réalisées pour préparer l’artwork de « Love You Live ». Qui n’a jamais rêvé de voir Ron Wood mordre un pied ?

Dans la troisième salle sont diffusés des films de Warhol, ne me demandez pas lesquels (Eat ? Sleep ? Empire ?), je ne m’y suis pas attardée – je l’avais déjà fait vers mes 17 ans, ces films passaient (dans des versions raccourcies, mais très looooooooongues quand même) sur Arte, la nuit. Malgré mes efforts d’attention, je m’ennuyais tellement que j’étais allée prendre une douche pendant Eat, et quand j’étais retournée sur le canapé, l’autre était encore en train d’essayer de bouffer ses champignons plus lentement qu’un escargot. Plus tard, j’ai lu que Warhol disait de ses films que leur avantage, c’était qu’on pouvait faire plein de choses en les regardant : aller faire caca, partir manger une pizza… Quand on revenait devant l’écran, on n’avait rien loupé de l’action. Dans le mille, Émile.

Suivant le fil de l’expo, on passe devant les célèbres sérigraphies de soupe Campbell, le papier peint à vaches roses (à éviter quand on a la gueule de bois), la série Flowers, les impressionnantes chaises électriques déclinées en plein de couleurs, les Liz Taylor sur fond argenté, les cageots de Brillo… Tout cela, et bien plus encore, était dans ce fameux hors-série des Inrocks, qu’à l’époque, j’avais lu de A à Z (et ce n’est pas une façon de parler : c’était une sorte d’encyclopédie classée par ordre alphabétique) sans jamais soupçonner une seule seconde qu’Andy Warhol fut un vrai artiste, comme Picasso ou Van Gogh. Non, je ne savais pas ce qu’était au juste ce Drella, un personnage infiniment intéressant à n’en point douter, un illuminé aux idées de génie vivant au milieu de personnages étranges, travestis, acteurs, rockstars, mais pas un artiste reconnu comme tel par les institutions, c’était impossible. Pour moi, l’art, c’était forcément chiant ; ce qu’il y avait dans l’Inrocks était, au contraire, fascinant, plein de surprises. Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble avoir vaguement cru que Warhol était une sorte d’héritier, de gosse de riches qui se permettait n’importe quoi, à la manière des aristos décadents que l’on trouve dans la littérature française. Comme un genre de dandy…

Mais revenons à l’expo. D’émouvants screen tests des membres du Velvet (Nico comprise) sont diffusés sur des écrans cathodiques. Warhol avait longuement filmé les musiciens en leur demandant de ne pas bouger, comme pour une photo. Nico n’en a rien à secouer (défoncée ?), elle gigote, passe la main dans ses cheveux… Reed, Cale et Moe Tucker font de réels efforts pour ne pas même cligner des yeux, luttent, et finalement clignent. Touchant. Sterling Morrison, lui, joue le jeu, mais essaie d’être immobile tout en fumant une cigarette.

Au fond d’une salle sombre sont installés des coussins argentés qu’on peut lancer comme des ballons de baudruche. Les enfants s’en donnent à cœur joie. Un panneau précise pourtant que ces coussins sont fragiles, mais les mômes, de nos jours, que voulez-vous, y sont guère éduqués. Si seulement le fouet de Gerard Malanga était exposé quelque part, il aurait l’occase de reprendre du service et de rosir quelques juvéniles postérieurs, pour le plus grand bien de l’humanité… À proximité, une photo montre Warhol en train de gonfler l’un des coussins. Bon Dieu, pensons-nous, le souffle d’Andy Warhol, souverain pontife du pop art de son état, est-il conservé à l’intérieur de ces ballons ? Mmmm, probablement pas.

Passons sur la magnifique photo qu’a prise Richard Avedon de la poitrine de Warhol avec ses cicatrices de balles laissées en cadeau par Valerie Solanas, et dirigeons-nous vers la dernière salle. L’Exploding Plastic Inevitable. J’ai beau l’avoir vu nuitamment sur Arte, jamais je ne m’étais représenté l’ampleur du spectacle. Et jamais je ne me la représenterai, n’ayant pas eu l’opportunité de me trouver à New York à l’époque. Mais cette expo aide. Sur les quatre murs de la salle sont projetées des images en noir et blanc, la danse du fouet de Malanga, Andy qui se déhanche, le Velvet en concert, des projections sur eux, des films de Warhol, ça défile vite et on est au milieu, ne sachant plus où regarder, c’est hypnotique, intense, on en prend plein les oreilles.

L’anniversaire de Stevie Wonder

« Je n’ai jamais compris si le message qu’il véhiculait à travers son œuvre était une critique ou une apologie de la société de consommation. Cette ambiguïté fait tout le charme de l’énigme warholienne… », disait Lou Reed. C’est ce que l’on se dit en sortant de l’expo. J’avais déjà cette impression en lisait ce hors-série des Inrocks il y a – on ne rajeunit pas – vingt-deux ans. Ce sentiment que l’œuvre de Warhol ne réside pas dans une sérigraphie de Marilyn plantée au-dessus du canapé Ikea, mais dans une totalité. L’œuvre d’Andy Warhol, c’était Warhol lui-même. Son personnage, ses idées, la Factory, ses travelos, ses actrices ratées, ses livres où il ne se passe rien, ses longues conversations téléphoniques avec ses amies qui lui détaillent une journée de ménage (avec une pause masturbation dans la salle de bains), son fameux quart d’heure de célébrité, ses assistants pissant sur les tableaux pour faire virer la couleur de la peinture, sa peur de la mort, omniprésente…

Marcel Duchamp s’était foutu de la gueule des institutions de l’art en présentant un urinoir comme une œuvre. Victoire absolue, les intellectuels ont marché à fond – c’est si émouvant, cet objet du commun qu’on n’apprend à regarder qu’à travers le geste de l’artiste qui l’a placé au musée. Warhol est allé (beaucoup) plus loin dans le foutage de gueule salutaire : il a élevé la pop culture au rang d’art sans y croire une seconde lui-même. Juste avec un sens de l’humour corrosif – et une fascination certaine pour le star system américain. « Je me souviens d’un anniversaire de Stevie Wonder : Andy lui avait offert un appareil photo ! », racontait Lou Reed.

Warhol est entré au musée par défi ; le rock y est entré parce que ses fans ne rajeunissent pas. Le Velvet y est entré pour un mélange de ces deux raisons. Sortant du Centre Pompidou-Metz, il fait mal aux pattes d’être resté debout si longtemps, ma bonne dame. On descend dans le parking, on se souvient de la couleur du secteur, de la lettre de l’allée et du numéro de la place où est garée la voiture. Ça bouchonne, Yvonne. Tous ces gens qui reviennent de leurs courses en ville juste à temps pour préparer le dîner… C’est ce qu’on va faire aussi. Pour l’apéro, on sirotera une bière artisanale de Montreuil avant d’aller coucher les enfants.

À noter la sortie aux éditions Globe de Warhol, la biographie par Victor Bokris.

4 commentaires

Sympa l’intro bien chiadee et tout sauf que dans la présentation du Velvet, John Cale a droit à une photo de Sterling Morrison et ce dernier une de lui- même (tout va bien pour lui) : allez. Encore un effort

T’écris vraiment super mal.

Merde : un fan de Moe Tucker.

En même temps en 93 à la fondation cartier c’était déjà le musée. C’était même leur première incursion, live, au musée. Moi aussi je l’ai ai découvert avec le hors série des inrocks (l’été 93) et c’était mon premier inrocks (que je dois probablement encore connaitre par coeur vu le nombre de fois que je l’ai lu cet été là). Ça fait 20 ans que j’ai arrêté de lire les inrocks et je n’ai pas beaucoup réécouté le velvet depuis.