Avant la sortie début décembre du livre Profession : rock critic par Albert Potiron, où vous trouverez l’ensemble des entretiens publiés sur le site plus de nouvelles interviews inédites, mettons-vous l’eau à la bouche avec une partie de la rencontre avec Laurence Romance, grande gueule et pilier de la critique rock en France qui depuis près de trois décennies partage sa vie avec le fameux rock critic anglais Nick Kent (NME, The Face, etc.)

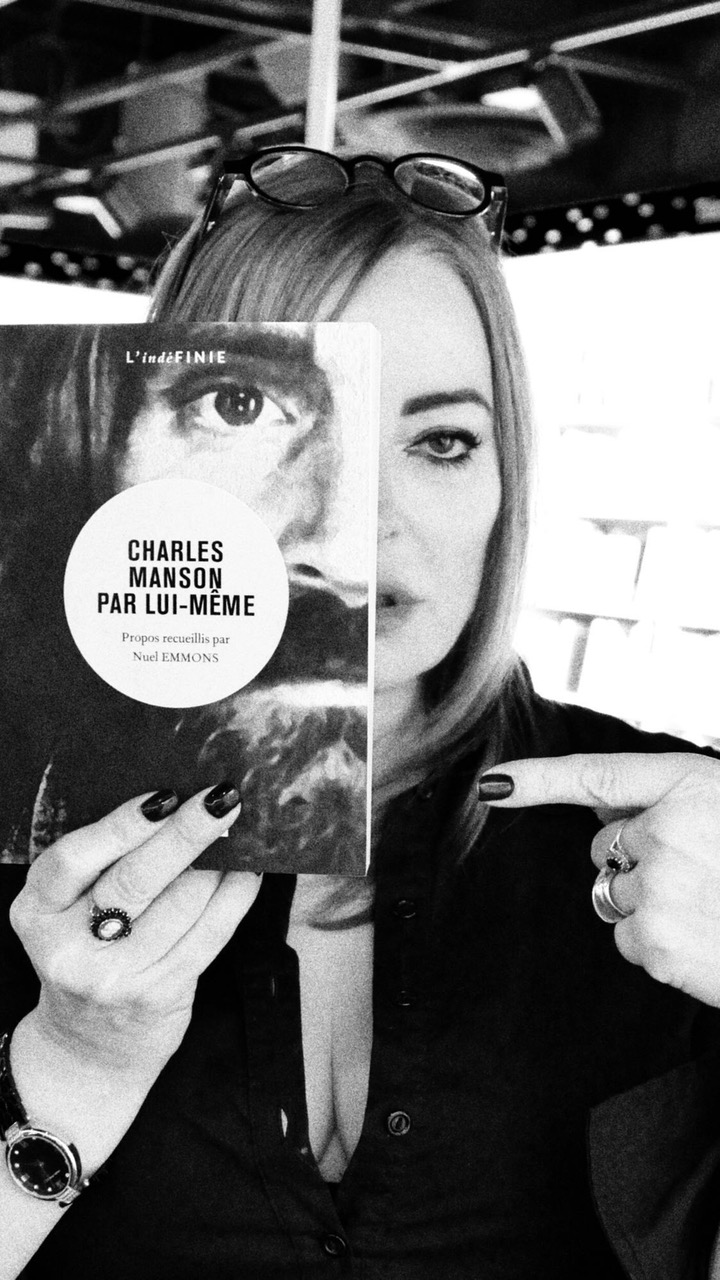

Cela dit, elle n’a pas attendu cette rencontre pour donner son avis sur le rock avec sa plume pertinente et volontiers acérée. Avant de collaborer avec le service culture de Libération depuis le début des années 80, l’électrique rouquine fut la chanteuse de Radio Romance, groupe new wave aussi intense que fugace qui lui a valu son pseudonyme. Au cours de sa carrière, elle intervient dans la plupart des médias qui comptent en musique (The Guardian, Times, Les Inrockuptibles). Omniprésente mais numériquement absente – elle créera seulement un compte Facebook à la suite de notre interview – la polyvalente journaliste (radio ou télévision dans son émission culte Rock Express sur M6) ne ressemble en rien aux stagiaires compétents déguisés en rock critic qu’on trouve dans certaines rédactions. Toujours à l’affût des nouvelles déflagrations soniques, cette dingue de metal reçoit dans sa chambre et se confie sans détour sur ses années de rock critic. Traductrice pointilleuse du Journal de Kurt Cobain, elle vient de s’offrir une virée vers le côté obscur de la force en menant à bien son projet fou : faire publier la version française de l’unique autobiographie de Charles Manson. Place à la femme aux mille vies.

Vous êtes traductrice, mais vous êtes aussi rock critic. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je vais essayer de me limiter à la casquette « rock critic », parce que sinon j’en ai autant que le chanteur d’AC/DC, ah ! ah ! J’ai fait de la télé, de la radio, j’ai été directrice de collection, j’ai couvert des sujets de société, j’ai rédigé des portraits de « people » divers et d’écrivains symbolistes, j’ai tenu une rubrique érotique sur les parfums. Gamine, j’ai aussi fait ouvreuse de cinéma et vendeuse de glaces et de barbes à papa, alors voyez pourquoi il vaut mieux cadrer. Bon, le prénom est authentique, mais « Romance » est un pseudo qui m’est resté de Radio Romance, un groupe new wave lillois dont j’étais la chanteuse quand j’étais jeune. Et ces temps-ci, je fais effectivement surtout de la traduction de bouquins. Ma dernière en date est Charles Manson par lui-même pour les éditions Séguier, la seule « autobiographie » qui existera jamais du gars puisqu’il est quand même très mort ! « Autobiographie » entre guillemets puisqu’il s’agit des confessions de Manson à un de ses potes ex-taulard.

Quelle est la genèse de ce projet ?

J’avais depuis des années le bouquin en V.O., Manson in His Own Words, et j’ai été stupéfaite de découvrir en quelques clics que ce livre était un inédit quand Manson a passé l’arme à gauche en novembre 2017 – d’autant qu’il existait déjà pléthore d’ouvrages sur le sujet en français. Ensuite je l’avais lu, bien entendu, et je savais que c’était un livre excellent, qui méritait amplement le concert d’éloges imprimés à son sujet : « impossible à lâcher », « fascinant », « hypnotique ». Donc c’était une aberration qu’il ne soit pas traduit, j’en ai fait une affaire personnelle et j’ai remué ciel et terre pour trouver un éditeur. Ça n’a pas été simple, parfois j’avais l’impression de proposer Mein Kampf ! Mais au final j’y suis parvenue – je suis très têtue quand je m’y mets.

D’où venez-vous ? Et comment découvrez-vous la musique ?

Du fin fond du Pas-de-Calais. Plus exactement je viens du swamp audomarois. C’est pas une blague, il y a des marais à côté de Saint-Omer (oui, comme la bière du même nom) où je suis née, dans le café de mes parents. Born in the bayou, mais nordiste. Milieu prolo/plouc. Mes parents avaient quitté la ferme des leurs pour tenter leur chance en ouvrant un commerce dans une petite ville ouvrière. Il n’y avait pas de jukebox dans le café, juste un babyfoot, mais mon frère aîné avait un magnétophone à bandes et un de ses potes, des disques et un électrophone. Mon frère passait le plus clair de son temps à écouter ses enregistrements, dès l’âge de 5 ou 6 ans j’entendais tous les jours les Who, les Stones, Led Zeppelin, les Doors, Black Sabbath aussi – je pourrais en citer plein ! – sans savoir le moins du monde de quoi il retournait. Au bout d’un moment, je finissais par reconnaître les titres, tout ça se gravait mine de rien dans mon ADN, mais pendant des années je n’ai eu aucune idée de qui pouvait bien faire cette musique ni d’où elle venait. C’était juste la bande-son de ma vie. Il faut ajouter que mes parents à cette époque n’avaient pas la télé et que dans mon bled ravitaillé par les corbeaux, on ne trouvait ni Rock & Folk, ni Best, de toute façon je savais même pas que ça existait. Puis, d’un seul coup, j’ai 11 ans, et tout change : mon frère achète un électrophone, un de ces modèles cheapos avec un imprimé floral atroce où le couvercle sert de haut-parleur. Il possède cinq disques en tout et pour tout, une merde de Grand Funk Railroad et une autre de Ten Years After, plus un bon album avec une pochette rigolote, le Cosmo’s Factory de Creedence Clearwater Revival et, miracle, deux chefs-d’œuvre absolus : le premier album des Stooges et Kick Out the Jams du MC5. Je sais, ça paraît trop beau pour être vrai mais je vous jure que c’est authentique ! Du coup, en plus de la musique, phénoménale, c’est la première fois de ma vie que je vois à quoi ressemblent les « rockers ».

Vous partez à Lille en 77, année du punk.

Oui, sauf qu’à Lille, la période de « transition » où les mecs avaient encore les cheveux longs, où les seuls concerts « importants » c’était AC/DC et Higelin en alternance tous les six mois, a duré très longtemps. Heureusement qu’il y avait de temps à autre un gig « ovni » style les Ramones au Macumba du coin – je me souviens qu’ils ont eu des problèmes pour rentrer dans la boîte à cause de leurs jeans déchirés, ils ont dû insister en disant « mais c’est nous qui jouons ! » Enfin et très tardivement, début 78 je crois, a eu lieu à Lille le concert des Jam où tous les punks ou aspirants punks nordistes se trouvent. Après quoi on a tous monté des groupes ou participé d’une manière ou d’une autre au « mouvement », qui à ce stade n’était déjà plus punk, mais new wave, ou cold wave, ou post punk ou ce qu’on voudra.

Vous avez commencé par jouer dans un groupe, Radio Romance. Pourquoi avoir basculé vers la presse ensuite ?

Tout simplement pour avoir un journal où parler de « nos » groupes, ceux qu’on avait montés à la suite du concert « fondateur » des Jam mentionné plus haut. Comme ce sursaut était vraiment très tardif, tout se côtoyait dans la région en termes de formations – et de public : punk, post punk, new wave, cold wave, oï, indus. Et dans toutes les villes de province, il commençait à y avoir des fanzines. Mais pas à Lille. On parlait pourtant parfois un peu de nous dans la presse nationale. Je me souviens que Philippe Lacoche avait une série sur « les villes rock » dans Best, un mois il allait à Rennes, le mois d’après à Lyon, puis à Bordeaux. Il est venu à Lille et a trouvé que j’étais « la meilleure parolière du Pas-de-Calais », comme quoi l’écrit l’emportait déjà, quelque part. Ce qui nous ramène au fanzine. Il s’appelait Tuez-les tous, soit Kill ’em all en anglais, le titre d’un album de Metallica, mais avant eux ! On devrait peut-être leur demander des royalties, tiens. C’était vraiment un bon canard. On était complémentaires dans nos goûts et nos centres d’intérêt, musicaux et autres. Il y avait des dessinateurs, dont certains ont fait leur chemin depuis, comme on dit, et une demi-douzaine de rédacteurs excellents, du fan de polars qui faisait un feuilleton « noir » en dernière page au punk intello qui avait vu jouer The Fall devant quarante personnes et ramenait chaque semaine les dernières nouveautés de Belgique. Pardon pour ceux que j’oublie, il faudrait que je retrouve les exemplaires – il y en a eu neuf en tout – mais tous les gens qui écrivaient et dessinaient avaient un putain de niveau.

Entre-temps, Radio Romance splitte à cause de votre carrière de journaliste ?

Non, ce n’est pas aussi simple. À mon arrivée à Paris, j’avais envie que le groupe continue, au point de me rendre plusieurs fois à Lille pour les répétitions. Et ce, même si on m’a plus ou moins proposé un contrat de chanteuse solo, ce à quoi j’ai évidemment répondu comme une imbécile de rockeuse « pas question, vade retro la variétoche, c’est le groupe ou rien ! » Tout ça pour ensuite prendre le train jusqu’à Lille et ne trouver personne dans le local de répète !

De Best au « quotidien du rock » qu’est alors Libération, tout ça en seulement quelques mois : vos débuts de rock critic sont du genre fulgurants.

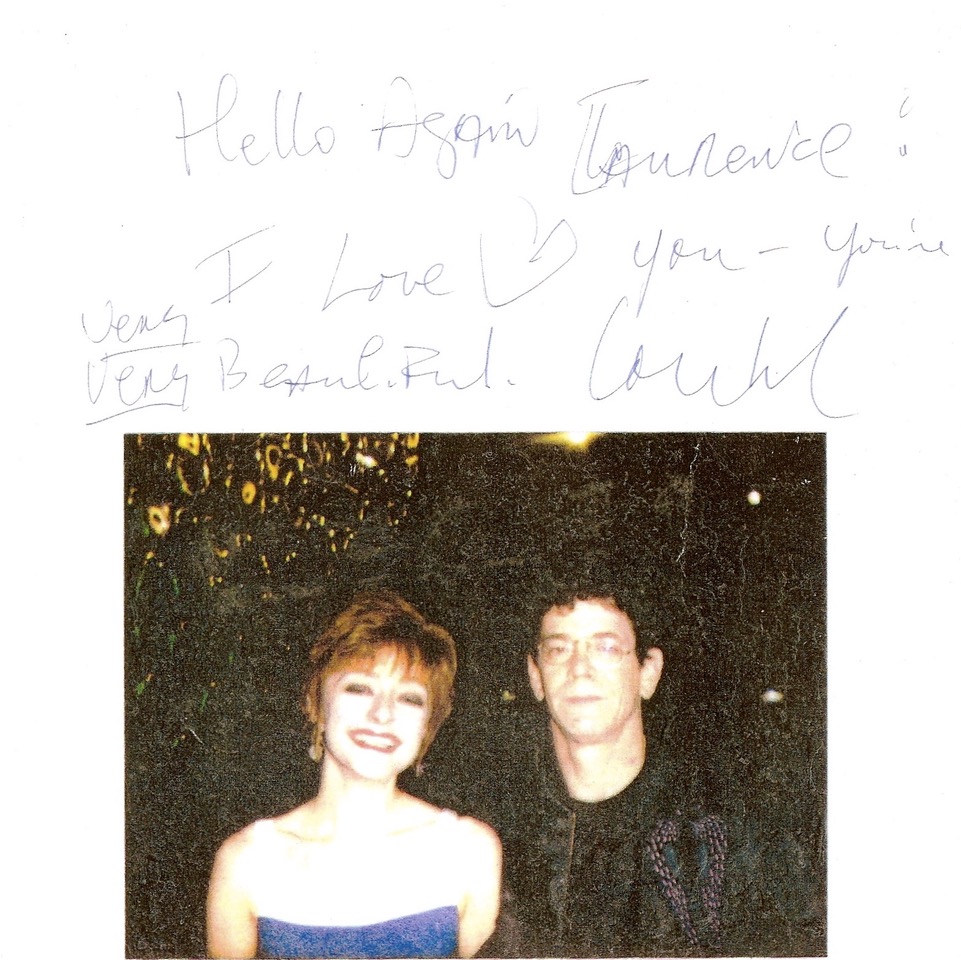

Et encore, vous oubliez Les Inrockuptibles, qui sont venus me chercher à leurs tous débuts, en 1986. Avec Beauvallet et Fevret, on est partis sur une idée de collaboration régulière, j’ai d’abord chroniqué des coffrets et des rééditions, mais entre mes études et les piges, ça devenait vraiment la misère niveau finances. Et là, Daniel Darc, que je voyais encore de temps à autre – j’ai même fait des chœurs non crédités sur une face B de Taxi Girl dernière formule, juste Mirwais et Daniel – me sauve la mise. Comme il veut se consacrer à sa carrière solo, il me refile son job chez Exodisc, un magasin de disques du XVIIIe arrondissement tenu par une amie à lui, au moment même où je m’apprête, la mort dans l’âme, à devoir trouver un « vrai job ». Vendeuse dans un magasin de disques, c’était à la fois génial et totalement compatible avec le reste de mes activités. Dans une banque, je n’aurais pas pu m’absenter pour aller faire une interview du Gun Club ou autre. Donc pour résumer, je dois à Eudeline d’avoir commencé à écrire et à Darc d’avoir pu continuer. Ensuite, tout s’est enchaîné comme sur des roulettes, avec des plans vraiment cool comme la première édition française de Rolling Stone au tournant des années 90. C’est dans ce mensuel que j’ai pu écrire des articles-fleuve, genre trente feuillets sur Polnareff, mais aussi couvrir des sujets de société ou rédiger des portraits pour une espèce de prototype de la quatrième de couv’ de Libération intitulée « Un homme par moi » qui m’a permis de rencontrer des gens aussi divers que Jacques Derrida, Hugo Pratt, Jean-Edern Hallier, Jim Jarmusch, Malcolm McDowell, D.A.Pennebaker. Et aussi Nick Kent, d’ailleurs, que je devais interviewer pour cette rubrique. Bref, c’est ainsi que je suis devenue journaliste à part entière et pas seulement rock critic, ce qui est votre propos, donc pardon pour cette digression.

« La ligne de conduite chez Libé, c’était celle érigée par Bayon, qu’il tenait lui-même de Lester Bangs : »Tout artiste est suspect avant de confirmer. Le critique doit éviter deux pièges, la fonction publicitaire (la promo) et l’hermétisme’

Quelle était la ligne de conduite d’un rock critic chez Libé ?

Celle de Bayon, qui la tenait lui-même de Lester Bangs. Je cite le premier : « Tout artiste est suspect avant de confirmer. Le critique doit éviter deux pièges, la fonction publicitaire (la promo) et l’hermétisme » et la seconde : « Le commerce et le “je” sont les deux ennemis du navire rock Libé. » Sur l’emploi interdit du « je » à Libé, certains choisissaient d’opter pour le « nous », pas moi. D’abord je trouve ça un peu prétentieux, en Grande-Bretagne ils appellent ça le « nous royal » et pour cause. Ensuite, ça suppose de s’exprimer au nom du journal, et comme je me mangeais souvent des réflexions style « hé, quand Faith No More ou Nine Inch Nails vendront un disque en France, préviens-nous ! », mon esprit d’équipe n’était pas vraiment stimulé, ah ! ah ! Autre chose, pas de tutoiement en interview, et ce, même si tu as tutoyé ton interlocuteur durant l’entretien – ce qui ne vaut évidemment que pour les français. Perso j’ai toujours trouvé ça sain : pas de familiarité excessive avec les supposés « artistes », on n’est pas potes, a priori.

Ça a des allures de sacerdoce que d’avoir été rock critic à Libération sous la coupe de l’intransigeant Bayon.

Pas du tout, non seulement c’était une excellente école, mais de plus, on se marrait bien, en particulier quand il s’agissait de trouver les titres et les chapeaux des articles, tout le monde s’y mettait au « plateau culture » et c’était une vraie rigolade. Je me souviens de « Mötörhead : amphètes de Noël » pour un papier paru en décembre et je revois Bruno trépignant derrière un secrétaire de rédaction en vociférant des « Plomb calciné ! Acier incandescent ! » pour le chapeau de l’un de mes articles metal, le pauvre secrétaire de rédaction n’arrivait plus à suivre. Et surtout, je dois à Bayon d’avoir eu le grand honneur de connaître assez bien l’écrivain Hubert Selby, Jr, qui m’a lui aussi enseigné des choses essentielles sur l’écriture, comme l’importance d’un début percutant : « Il existe des millions d’écrits, Laurence, avait-il coutume de dire, tu dois absolument accrocher ton lecteur dès la première phrase. » J’ai eu une chance inouïe de faire partie de ce Libé-là et de rencontrer ces gens-là.

Après votre installation dans la capitale au milieu des années 80, c’est votre compagnon Nick Kent qui débarque à son tour quelques années plus tard.

Oui, à la charnière des années 90, et presque aussitôt, on plonge tous les deux tête baissée dans la rave culture parisienne. Luc Bertagnol, qui était journaliste à l’Express, avait flashé sur un trio de DJ italiens géniaux qu’il faisait régulièrement venir à Mozinor, une immense zone industrielle de Montreuil laissée à l’abandon. Un endroit mythique : les fêtes démentielles de « Cosmos Factory », l’assos’ de Luc ont marqué une génération de ravers et de futurs musiciens électro. On pouvait y croiser à l’occase Jean-François Bizot d’Actuel, Rachid Taha ou Jean-Paul Gaultier, mais surtout une faune bigarrée mélangeant teenagers et quadras, hommes et femmes, gays et hétéros. Au tout début, on était moins d’un millier, c’était très chaleureux et excitant, la musique et les drogues étaient super, les décors hallucinants, il y avait une créativité dingue. Le slogan de Luc était : « Électronique. Ecstasy. Énergie. Ensemble. Élévation. Espoir. » Bien sûr, ça n’a pas duré. Comme pour tous les mouvements, des hippies aux punks, dès que ça devient populaire, l’ambiance change, les drogues sont nazes, les nanas se prennent dix mains au cul entre le vestiaire et le dancefloor, bref c’est cuit. Mais il y a eu un état de grâce d’un an ou deux, et Nick et moi devons à Luc quelques-uns de nos meilleurs souvenirs. Le mouvement était méprisé par la presse rock, mais j’avais quand même réussi à fourguer aux Inrocks une chronique mensuelle intitulée « Transe » où je présentais des gens alors totalement inconnus comme Moby – ils m’avaient d’ailleurs une fois collé la honte en orthographiant son nom « Mobie » dans une playlist de fin d’année. À Libé aussi, je faisais des trucs, en complémentarité avec Didier Lestrade, le fondateur d’Act Up France qui a été un des premiers à écrire sur la house music en France. Moi je faisais des reportages sur KLF, et avec le mec qui s’occupait des opérations spéciales au journal, on a d’ailleurs publié en partenariat avec leur maison de disques un magnifique picture-disc de KLF, qui doit aujourd’hui être collector. On s’est aussi illustrés avec Nick sur les deux premières compilations françaises du genre. L’une est sortie sur Delabel et s’intitule Pure, on y apparaît sous le nom de Euphoria. L’autre, Ravelation, a été publiée chez BMG et là on s’appelle Spectral Evidence, en mode KLF, plusieurs noms pour plusieurs labels. J’ai beaucoup de chance, ou alors beaucoup d’enthousiasme, d’avoir pu vivre plusieurs mouvements musicaux avec la même intensité.

Et un certain éclectisme aussi : de la dance au metal, vous n’hésitez pas à faire le grand écart, si j’ose dire.

J’aime quand ça bouge, voilà tout. Du moins en live. Collez-moi dans un festival genre Monsters of Rock au milieu de 100 000 métalleux, je suis dans mon élément. Et si le groupe envoie du lourd, je vais headbanger du début à la fin, je n’ai pas à me forcer, j’aime la musique brutale. Mais pas exclusivement : dans un concert de Depeche Mode, je vais m’agiter tout autant, juste pas de la même façon. Et chez moi, ces temps-ci je danse toute seule en écoutant les DJ sets de Charlotte de Witte, une jeune Belge qui cartonne avec une techno minimale vraiment super. De toute façon, tout est lié : les pionniers de la techno de Détroit étaient des fans de Depeche Mode, que beaucoup de métalleux adorent, il n’y a pas de cassure dans la musique. Et il m’arrive aussi de rester tranquille en écoutant de la musique, même étiquetée « metal », d’ailleurs le genre englobe aujourd’hui tant de styles et de sensibilités que ça ne veut plus dire grand-chose, cette appellation. Le metal est le nouveau rock, point barre. Depuis Nirvana, les barrières sont tombées. La règle, c’est qu’il n’y a plus de règles.

Vous avez été la première en France à écrire sur Nirvana ?

Non, des fanzines ou des magazines spécialisés l’ont fait avant moi. Par contre j’ai été la première à le faire dans un canard généraliste, Libération en l’occurrence. C’était mon « pari » pour la « rentrée metal » de 1991, juste au moment de la sortie de Nevermind. J’écrivais déjà sur le hard et le heavy depuis des années – je crois qu’on peut dire sans forfanterie que j’ai amené le metal à Libé – mais Nirvana a définitivement changé la donne. Pour tout le monde. Me concernant, c’est devenu graduellement plus facile de faire passer certains trucs, du moins à Libé. Lorsque j’ai proposé un article sur les Deftones à Rock & Folk, on m’a quand même répondu « non, ces mecs ressemblent à des vendeurs de tacos » ! Il y a comme ça des préjugés fâcheux, beaucoup de gens considèrent encore que le metal est un truc de crétins. Alors qu’un groupe comme Tool est plus proche de Radiohead que de Iron Maiden, les deux sont totalement affranchis de tous codes, ce qu’ils font est unique et leur appartient en propre. Si j’écrivais en ce moment sur la musique, je parlerais des Suédois de Cult of Luna ou des Norvégiens d’Ulver, qui ont commencé par faire du black metal et produisent désormais une splendide pop façon Depeche Mode. Ou, justement, de la scène dite « black metal » française très riche et prolixe avec des groupes comme Blut aus Nord, Deathspell Omega, Regarde les hommes tomber. Et Alcest, qui a été choisi par Robert Smith de The Cure en 2018 quand il a été chargé de la programmation du Meltdown Festival.

Parlons de Metal Express, puis Rock Express, diffusé sur M6; une période qui a duré de 1993 à 1997.

Tout a débuté quand on a repris Metal Express, une émission existante assez puriste, et on l’a élargie au rock tous azimuts. On a copié le principe de l’excellent Rapido d’Antoine de Caunes sur Canal Plus, une émission à laquelle on avait tous deux collaboré au début des 90’s. À savoir : un véritable magazine avec trois reportages, idéalement un groupe ou « artiste » très connu, un autre moins, et un « espoir » ou « découverte », plus des news, des chroniques de disques, et des plateaux très courts – l’émission ne durait que 26 minutes, moins encore avec la pub au milieu, donc pas de temps à perdre en bla-bla, je débitais mes textes à toute blinde pour lancer les sujets.

Quid de la rock critic à la télévision ?

En télé, on ne fait pas vraiment de rock critic. Dans Rock Express, on avait une fonction bien précise : privilégier le live pour que les gens qui habitent à 150 bornes du lieu du concert de tel ou tel groupe se fassent une idée avant de claquer leurs sous et faire des kilomètres. Quand on n’avait pas le droit de filmer du live, on essayait de voler des images, à l’arrache. On ne se résignait à inclure des clips dans les reportages que lorsqu’on ne pouvait pas faire autrement, d’autant que l’émission était diffusée après et avant Boulevard des clips, ça aurait été de l’arnaque d’en remettre une couche. Les fans de l’émission pensaient pareil, je me souviens d’une fois où j’étais dégoûtée parce que j’avais remué ciel et terre pour une interview exclusive de Trent Reznor de Nine Inch Nails et les fans nous disaient « ça fait quand même suer vos bouts d’interviews de Trent au milieu du live ».

Le rock à la télé, ça pourrait encore exister ?

Non, mais sur le net, oui. C’est marrant que vous me demandiez ça parce que récemment, deux rédacteurs du bimestriel New Noise, que je considère comme le meilleur magazine musical français actuel, m’ont abordée sur les réseaux sociaux. Ils se demandaient, je cite, « comment on a fait pour passer du rock omniprésent à la télé et à la radio dans les 90’s au vide interstellaire d’aujourd’hui » et au fil de la discussion, comme je voyais que c’étaient des passionnés de musique, je leur ai expliqué comment fonctionnait Rock Express. Je leur ai dit qu’il ne fallait pas croire qu’on avait la puissance de feu d’une chaîne de télé derrière nous, car côté M6, c’était quasiment zéro budget, on était juste tolérés. C’était démerde et passion de A à Z, donc ça pouvait se refaire, alors qu’ils se lancent ! C’est pas les groupes qui manquent, et la plupart sont tout ce qu’il y a d’abordable, mieux, ils ne demanderaient que ça, et tout le monde serait content. Ils vont y réfléchir sérieusement, ça me fait super plaisir, j’espère vraiment les avoir boostés.

Vous faites toujours de la presse écrite ?

Rarement, tous les deux ou trois ans. Que des cover stories, c’est un minimum, non ? Les dernières, toutes deux pour les Inrocks, c’étaient « Last Exit To Paris », référence au titre du premier chef-d’œuvre de Selby, Jr et compte-rendu du dernier mois hallucinant (au sens propre) de Kurt Cobain et Nirvana en Europe que j’ai pu reconstituer, notamment parce que je connais depuis trente ans le mec qui était alors son dealer et qu’il a bien voulu témoigner sous pseudo. Du coup j’ai été la seule à avoir un papier avec des infos inédites, les autres ont fait de la sociologie à deux balles sur le grunge. Ça, c’est le genre d’article que je vends aussi en version anglaise pour le Times ou le Guardian, en l’occurrence, comme ça a souvent été le cas pour mes principaux papiers sur Nirvana, mais aussi mon interview de Madonna, et quelques autres trucs sur des grosses pointures. Et la dernière, c’était un article sur ma relation « love/hate », en montagnes russes, avec mon idole de jeunesse, Lou Reed.

Vous pouvez préciser ?

Eh bien, il était dingue. Au moins autant que Polnareff que j’ai fait au début des années 90 pour Rolling Stone, et qui – je tire une petite fierté de ça, parce qu’il m’en a fait baver – raconte dans sa bio par Manœuvre que je suis sa « pire expérience journalistique ». Lou Reed, la première fois, c’était pour la promo de son album New York, et il n’y a tout simplement pas eu d’interview. Rapido était passé avant, un projecteur était tombé, Lou s’était cadenassé dans sa chambre et menaçait de reprendre le prochain avion. Ça démarrait très mal, et ça ne s’est pas arrangé, il n’a pas arrêté de dire qu’on avait tenté de l’assassiner, que les Français étaient des incompétents, etc. La deuxième fois, c’était à Amsterdam avant un concert au Paradisio lors de la reformation du Velvet Underground et il est passé du foutage de gueule total, style « impossible de vous prendre au sérieux ! » à la flagornerie éhontée. Après quoi, il est tombé « amoureux » de moi. Au point d’exiger que j’aille faire son interview à Canal Plus quand il est passé à Nulle Part Ailleurs. Où on lui a demandé s’il comptait faire du rock toute sa vie, ce à quoi il a répondu : « Absolument pas. Si on me donne un million de dollars, je pars vivre sur une île déserte avec Laurence. » Par la suite, il est redevenu plus distant – à tous les coups, quelqu’un a dû lui dire que j’étais la femme de Nick, avec qui il avait un vieux contentieux. Eh oui, j’ai trahi Lou, ou plutôt, Lou a dû se sentir trahi, hum hum.

Regrettez-vous parfois d’être devenu rock critic ?

Jamais. Parce que c’était impossible pour moi de me lever tôt.

Extrait de Profession : rock critic par Albert Potiron, à paraitre chez Gonzaï, précommande disponible ici au prix de 23 € frais de port compris.

11 commentaires

voit-elle thrs amel bendedouche barrée en N.Z avec comme husband le mec de birdhouse! sinon murder ballads cd tu l’a gardée ?

Balasko rocks ?

photo de mag porns … bah c’est MOche!

la moule eats the poule

qui vient chichement, L journalistés

bdv pissotieres ou blanche ou chatte rouge ou le new gotham press toilent vacant

Mari(e) Elliott better than Her

d rillettes faisandes des sardines crues, des asperges pas cuites sorties de terre, anchois mouillés, & du tourron en dessert voila un backstage rock (ici C PARIS!) ou MARSEIILLEESS on sait +

Danse bien, et longtemps, bonnes vibes bons bons moments, ça ça fait des soirées d’exception, & puis ça vaut des compliments sincères, c pas toutes les nuits, mais mince le jour de l’heure d’hiver est de la party & pas franchement dans ma place, fuck. never mind jamais je t’appellerai lolo. ou jojo . take care o’ u, bye bye

NOUS AVONS BESOIN DE PLURALITE ET DE DIVERSITE ET d’ECLECTISME et le soucis de la critique musicale frenchy ,c’est qu’il fonctionne en reseau en vase clot entre bicéphale consanguin , c’est les rois du copinage et de la chronique de complaisance et beaucoup de pseudo pigiste journaliste et notamment de la nouvelle generation ,ils ont une culture musicale tres parcellaire et limité , il te bonde des chronique a la truelle c’est des grossiers tacherons ,des scribouillard et en particulier gonzai ,et le rond de cuir de Thomas Ducres ,,tout n’est que branchouille chez gonzai ,aucune culture musicale pérenne c’est des branle couille il faut les boycotter