Commençons par une confidence : en rédigeant cet article, je n’ai pu éviter un triste constat : tout cinéphile que je suis, le documentaire est un pan délaissé de ma culture personnelle. Il faut dire que le genre a hérité d’une réputation en demi-teinte, souvent attifé des adjectifs “austère” et “ennuyeux”. L’ensemble de films singuliers ci-dessous vaut donc autant comme liste de recommandations que comme rappel à moi-même que des trésors oubliés attendent patiemment dans les profondeurs des océans. Tout le monde à bord, larguez les amarres.

Gates of Heaven – Errol Morris (1978)

Dévasté par la mort de son chien (un Border Collie), un homme paraplégique décide de créer un cimetière pour animaux de compagnie en Californie. Le premier film d’Errol Morris est une œuvre bouleversante à bien des égards. Le dispositif de mise en scène est simplissime : une succession d’entretiens face caméra avec les propriétaires d’animaux endeuillés et le personnel du cimetière, sans commentaire ni musique. Le cinéaste fait ainsi la part belle à ses personnages qui, en parlant de leur rapport à la mort, aux animaux et au souvenir, révèlent leur humanité profonde. L’intelligence du film est d’embrasser sans retenue cette parole qui dépasse bien souvent le « sujet » pour nous présenter des tranches brutes de sincérité, à l’image de cet employé du cimetière familial, dissertant sur son chagrin d’amour avant de nous partager les morceaux de rock qu’il compose et enregistre sur son temps libre.

Le vénérable W. – Barbet Schroeder (2017)

Autant qu’on se le dise, Le vénérable W. est un film mal aimable. Mal aimable parce qu’il dresse 95 minutes durant le portrait du moine birman Ashin Wirathu, chef de file du parti racialiste Ma Ba Tha et initiateur direct du génocide des Rohingya. Comme on apprivoise un fauve, Schroeder redouble de précaution et regarde dans les yeux le Mal en personne qui lui expose ses idées rances avec bonheur. En plus d’alerter sur une situation terrible, hélas, toujours d’actualité, le cinéaste tient son spectateur en haute estime en lui présentant non pas une monstruosité à conspuer, mais, une haine à visage humain, horrible dans sa banalité.

Je veux voir – Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (2008)

Lorsque la Guerre de Juillet éclate au Liban en 2006, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont désemparés. Face à l’Histoire qui advient avec fracas, que peut le cinéma ? Cette question, le duo décide de se la poser de manière surprenante en convoquant l’icône de cinéma absolue à leur yeux : Catherine Deneuve. Comme on invoque un sortilège, l’actrice française vient au secours des cinéastes dont la foi dans la fiction est alors mise en crise par la brutalité écrasante du réel. La comédienne accepte cet étrange projet et débarque au Liban afin de parcourir le pays avec l’acteur Rabih Mroué, sous le regard attentif des cinéastes. Sa présence dans ce territoire en ruine, comme une anomalie, entraîne le film dans un double mouvement concentrique et excentrique : le métrage vaut à la fois comme document sur une actrice iconique qui, par son regard, symbolise le cinéma tout entier, et comme témoignage d’un pays défiguré par les bombardements, mais intensément vivant.

L’Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale – Jenny Popplewell (2020)

Je tiens à rassurer d’entrée de jeu les lecteur et lectrices fatigué.e.s de la tendance des true crimes : s’il s’agit bien ici d’élucider un meurtre, l’entreprise brille par son originalité formelle. En effet, le film s’attache à reconstituer le puzzle de la vie d’une petite famille américaine middle-class, avant que celle-ci ne bascule dans l’horreur lorsque Shannan Watts et ses deux filles disparaissent dans des circonstances inquiétantes. Mais l’intégralité de ce récit nous est présenté sans commentaires, à travers des images d’archives de sources diverses : vidéos de téléphones, caméras de surveillances, caméras policières, échanges de textos. Tout participe d’une mise en scène immersive qui donne à l’enquête un sentiment d’immédiateté saisissant, entièrement au service d’une vision kaléidoscopique du réel. Passionnant.

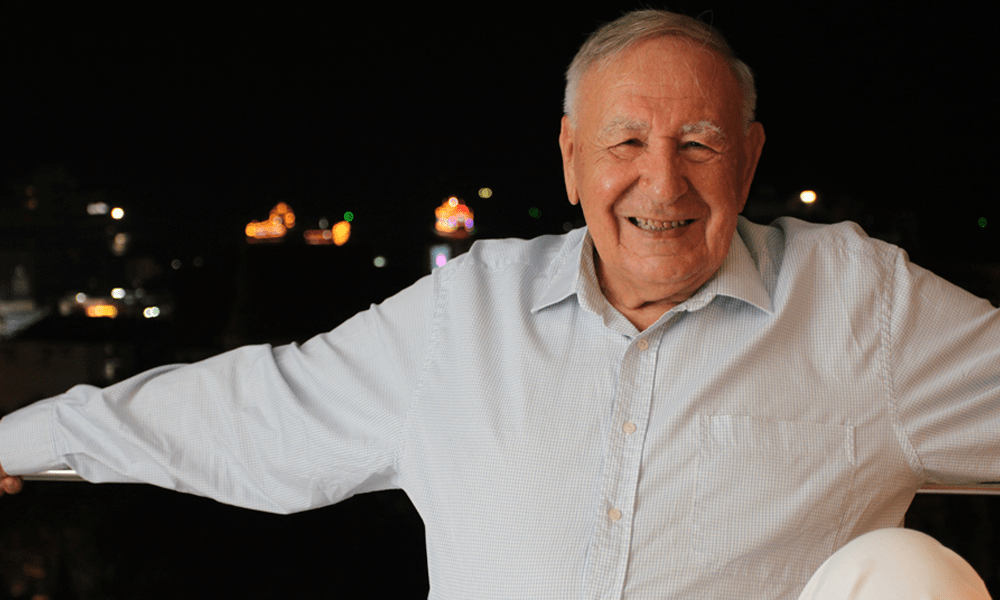

Big John – Julien Dinand (2006)

Attention immense plaisir cinéphile en vue. Pour tous les admirateurs de John Carpenter, ce film est définitivement à voir ! Bien éloigné des documentaires hagiographiques nous présentant le parcours #inspiring d’un artiste extraordinaire, Big John joue la carte de l’authenticité. Caméra au poing, Julien Dinand accompagne Carpenter dans le Los Angeles d’Halloween, d’Escape From LA ou dans son studio de musique. Fait rare, le réalisateur solitaire n’est pas avare de bons mots et se confie avec une sincérité désarmante sur sa carrière au point mort, l’industrie hollywoodienne et ses désillusions. Complété par les entretiens de figures de son cinéma et de théoriciens français (Jean-Baptiste Thoret et Nicolas Saada), ce hang out movie dresse le portrait d’un franc-tireur attachant, humble et serein, visiblement amusé de son statut de réalisateur culte acquis avec le temps auprès du public français.

Below Sea Level – Gianfranco Rosi (2008)

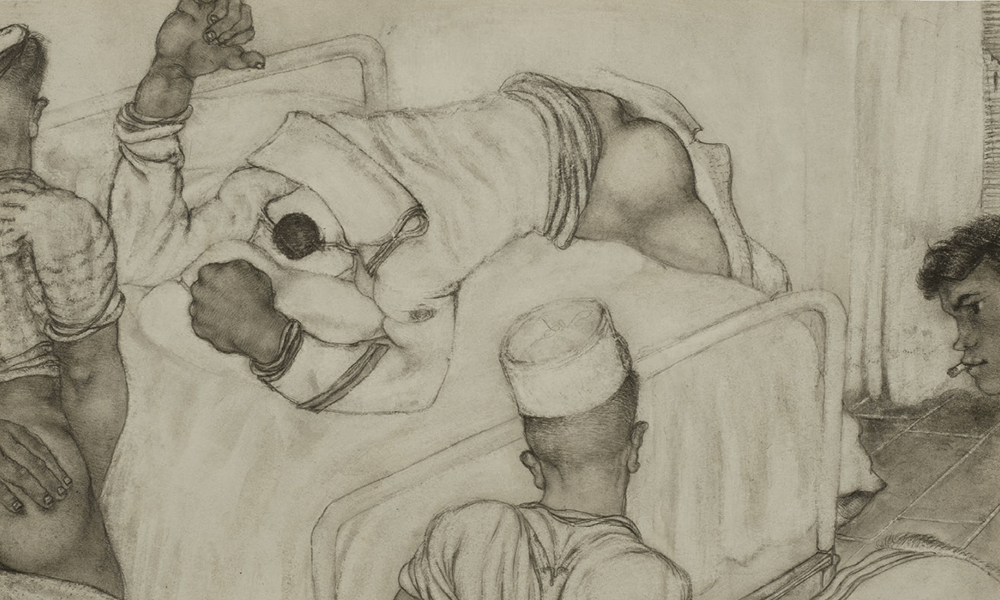

On sait l’écueil qui guette les documentaristes qui s’intéressent aux populations marginalisées. Bien loin des films humanitaires ronflants et misérabilistes de JR, Yann Arthus-Bertrand et consorts, Gianfranco Rosi, plus connu pour Fucoammare, touche par son approche ethnographique d’une communauté d’exclu.e.s, perdue en plein désert au sud de Los Angeles, 35 mètres au dessous du niveau de la mer.

Grâce à un travail d’immersion qui aura duré trois ans, le réalisateur italien brosse tout naturellement le portrait de ces sans-abris abandonnés par la société, en évitant tout pathos. On est surpris par la poésie qui se dégage de certains témoignages : ici d’un vétéran du Vietnam ayant découvert tardivement son identité de femme, là d’un père écrivant des chansons pour conjurer la disparition de sa fille. Cette galerie de personnages peint le tableau composite des maux de l’Amérique moderne, entre crise économique, détresse psychologique et individualisme forcené. Bref, si vous êtes encore nauséeux de Nomadland et de ses acteurs oscarisés cosplayant les pauvres, ce film est pour vous.

Sous-sols – Ulrich Seidl (2014)

Le Sous-sols, d’Ulrich Seidl, est un objet déroutant, que je ne suis toujours pas sûr d’aimer. Dans ce film qui marque son retour au documentaire après la trilogie Paradis, le cinéaste ouvre la boîte de Pandore et plonge dans les sous-sols autrichiens, abritant les affects les plus dérangeants. On y retrouve ce qui a fait la renommée du cinéaste autrichien, à savoir un regard clinique, souligné par des compositions maladivement géométriques en plans fixes. Chacun des personnages est abordé avec un humour qui met nécessairement à distance (ou à distance nécessaire ?). Dans un état de quasi sidération, on découvre un joueur de tuba nostalgique de l’Allemagne nazie, un éjaculateur surpuissant et une assistante sociale qui aime être battue, parmi d’autres. Si certains des portraits sont esquissés avec tendresse, il est difficile de ne pas y voir une collection de trophées fièrement exposés. Le sous-sol personnel du réalisateur en somme, en forme de passion triste pour les freaks, ce qui a au moins pour mérite de le mettre à égalité avec ses personnages.

2 commentaires

balkany au parloir

& lundi c banana republic ?