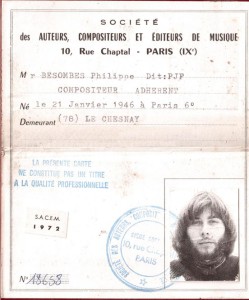

Si la musique expérimentale française est un mille-feuilles où les plus talentueux se retrouvent souvent dans les couches du dessous, alors l’histoire de Philippe Besombes a bien des chances de se retrouver sous l’assiette. Homme de studio auteur de trois disques dans les 70’s – la B.O. du film Libra parue en 75, un disque en collaboration avec Jean-Louis Rizet et un dernier nommé « Hydravion » en 77 – et avant ça chercheur en chimie organique au CNRS dans la France d’après mai 68, il est le parfait exemple d’une vérité qui fait mal : la postérité est une science inexacte.

Si la musique expérimentale française est un mille-feuilles où les plus talentueux se retrouvent souvent dans les couches du dessous, alors l’histoire de Philippe Besombes a bien des chances de se retrouver sous l’assiette. Homme de studio auteur de trois disques dans les 70’s – la B.O. du film Libra parue en 75, un disque en collaboration avec Jean-Louis Rizet et un dernier nommé « Hydravion » en 77 – et avant ça chercheur en chimie organique au CNRS dans la France d’après mai 68, il est le parfait exemple d’une vérité qui fait mal : la postérité est une science inexacte.

Pour lui comme pour d’autres, d’ailleurs. Car hormis pour Pierre Henry et Jean-Michel Jarre mis à part, l’histoire s’est révélée mauvaise joueuse avec les rares bidouilleurs français ne pratiquant pas un sous-plagiat directement importé de Liverpool. Quand Magma, Catherine Ribeiro et autres Gong, artistes pourtant plus populaires, peinaient déjà à voir la lumière du jour, eux maltraitaient les machines en silence avec une seule obsession : produire de la musique contemporaine qui reste malgré tout audible 50 ans plus tard.

La carrière de Philippe Besombes, débute donc comme un air de Miles Davis : en sourdine. Ce sera une constante dans l’histoire qui nous occupe ici. A des années lumières du rock yéyé qui secoue mollement la France gaullienne, le jeune chercheur ne sait pas encore qu’il va publier des disques qui encore aujourd’hui sont traqués par les diggers de Library music et d’étrangetés made in France aujourd’hui consacrées par Pitchfork. « Besombes-Rizet » (1976), peut-être le plus connu des trois disques, reste à ce titre un secret qu’on continue de se passer sous le manteau, où l’on peut entendre ce que la France a fait de mieux en matière de space rock déviant dans la contre-allée, à mi-chemin entre les travaux de Brian Eno avec Cluster et les loufoqueries tripatouillées de groupes allemands comme Faust.

Les deux autres disques de Besombes sont du même acabit, inclassables, difficiles à définir ou à ranger dans une boite, même à rythmes. Musique planante, krautrock fini à l’acide citrique, électronique industriel finie à la barre à mine ; qualificatifs ad lib. Pour autant, hormis la présence du morceau Flipper déterré par Alexis Le Tan sur la compilation « Space Oddities » (2008), l’histoire de Besombes peine à remonter à la surface. Etrange, tout de même, cette récurrence du cordonnier mal chaussé.

Retrouvailles à Versailles

Heureux hasard tout de même ; le cordonnier en question est toujours en vie, dans les Yvelines. Et a accepté de lever le voile au téléphone sur quelques unes de mes interrogations. La première étant de comprendre comment un ado ayant grandi au milieu des éprouvettes a pu finir la tête dans les amplis : « Faut dire la vérité, prévient-il nous étions de la génération qui allait à l’école dans les années 55-60 et il n’y avait qu’un seul objectif : bien travailler à l’école pour satisfaire ses parents et planquer les instruments sous le lit. Les générations d’avant avaient connu la guerre, ils s’étaient dépouillés pour que leurs enfants aient une situation convenable : il fallait donc trouver un métier dit sérieux ». Le jeu de dupe pour Besombes, ou plutôt son coming out, se termine la veille de sa soutenance de thèse au CNRS ; il a passé la nuit en studio à mixer une musique de film. « Conclusion j’ai fait nuit blanche et j’ai débarqué à l’examen en pantalon pattes d’eph et ma barbe. Sauf que moi la chimie, ça m’intéressait pas ! ». Une fois remplies les obligations familiales consistant à rassurer maman et papa sur le fait que son diplôme lui garantiront des années 70 paisibles – tu parles – Besombes plaque tout et remise la blouse au placard pour se consacrer à la musique, quand bien même ce sera pour la gloire. Et encore.

Contre l’informatisation de la musique

Très rapidement, Besombes se détourne du rock bas du front pour se fasciner pour le jazz et la musique contemporaine. En 1972, il rencontre Jean-Michel Jarre, non pas à l’IRCAM, mais par l’intermédiaire d’un copain dont le cousin n’est autre que l’auteur de « Oxygène ». Les deux sympathisent, partagent un gout pour la musique électronique à laquelle les deux souhaitent rajouter un soupçon de rock et de pop. A mille lieux des labos pour thésards coincés, Besombes et Jarre jouent ensemble, s’échangent des plans de compos pour des musiques de film. A la même époque, Besombes se retrouve embarqué dans un atelier dit « de libération de la musique » dirigé par Luc Ferrari, dont le propos est avant tout écologique et donc, vu l’époque, visionnaire. « Nous étions fasciné par le destin de l’Homme, le rôle de l’industrie ; avec Ferrari on bossait pas mal sur un média composé de diaporamas et de musique ». Là bas, Besombes rencontre un certain Jean-Louis Rizet, avec qui il publie en 1976 ce premier disque sobrement nommé « Besombes-Rizet » où l’on peut entendre des extraits de concerts avec Ferrari à voir comme une mise en garde, non seulement contre l’électronique naissante, mais aussi contre l’informatisation de la musique. Rappel pour le lecteur, nous sommes au milieu des années 70, Internet n’existe pas encore autrement que comme un jeu de gobelets en plastique entre deux informaticiens de la Silicon Valley. « On essayait de faire passer ce message que la musique doit être faite avec de l’âme, et c’est pour cela que le disque « Besombes-Rizet » tente d’humaniser la technologie, avec un mix constant entre les parties jouées et le rajout de sons crées. Puis faut dire les choses : c’était aussi par manque de moyens, on avait quelques synthés mais c’était rudimentaire ; c’était donc plus malin de jouer notre musique à la Pierre Henry en ralentissant ou modifiant les bandes pour créer de nouvelles sonorités ».

Les années Pole

Ainsi vient la signature sur un label français dont l’histoire éphémère vaut pourtant son pesant d’or : Pole Records. Lancé en 1975 par Paul Putti, fermé en 1976 après avoir publié une quinzaine de disques dont le minimaliste « Fluence » de Pascal Comelade et plusieurs disques complètement tarés, Pole Records s’en va comme il est venu puis est racheté par Tapioca en 1977 qui repressera, malin, la quasi intégralité du catalogue. Sur Pole, Besombes est livré à lui-même pour « Besombes-Rizet ». « Rien de plus que deux types qui déconnent avec des synthés » confie-t-il modeste, avec le recul. Si des titres comme Haute Pression peuvent être qualifiés de déconnade, alors le troisième Reich mérite certainement sa place dans la rubrique divertissement…

Mais en dépit de la qualité du disque composé par Besombes, c’est surtout l’histoire de sa fabrication sur Pole Records qui reste époque.« Le patron du label, Paul Putti, était une espèce de cinglé, roi du business avec une vision futuriste, mais un peu mégalo : il avait crée un label qui s’appelait Pole [à cause de son prénom] et produisait des groupes qui devaient impérativement s’appeler Pole ! Le mec était pas regardant sur la qualité des enregistrements dès lors que les musiciens acceptaient de mettre Pole sur l’album ». Sur le plan marketing c’est encore plus fantastique et le plan de Putti pour écouler ses disques est plutôt machiavélique : embaucher une armée d’étudiants qu’il fourgue dans des camionnettes remplies de vinyles pour faire le tour des cités où les étudiants tapent à toutes les portes en prétextant, pour inciter la ménagère à claquer 10F dans ces disques d’avant-garde, que chacun d’eux fait parti du groupe Pole. « A la fin de la journée les bénéfices étaient partagés à parts égales entre Putti et les étudiants, ils en ont vendu des wagons avec cette technique, mais comme vous vous en doutez, il n’y avait pas un seul Franc pour les vrais musiciens, ceux qui avaient composé la musique ! ». Pas rancunier ni amer, Besombes regarde cette époque avec un sourire aux lèvres : « on faisait une musique marginale et l’argent n’était pas notre priorité. Forcément quand quelqu’un vient te voir et te propose d’enregistrer ton album puis d’avoir un article dans son journal [Paul Putti possédait également des magazines], tu pouvais rien demander de plus, on comptait pas aller proposer notre musique à Eddie Barclay, on se serait fait jeter ! ». Fin de l’aventure chez Pole, qui ferme ses portes deux ans après sa naissance. Mais ce n’est pas encore la fin du film pour Besombes.

Mais en dépit de la qualité du disque composé par Besombes, c’est surtout l’histoire de sa fabrication sur Pole Records qui reste époque.« Le patron du label, Paul Putti, était une espèce de cinglé, roi du business avec une vision futuriste, mais un peu mégalo : il avait crée un label qui s’appelait Pole [à cause de son prénom] et produisait des groupes qui devaient impérativement s’appeler Pole ! Le mec était pas regardant sur la qualité des enregistrements dès lors que les musiciens acceptaient de mettre Pole sur l’album ». Sur le plan marketing c’est encore plus fantastique et le plan de Putti pour écouler ses disques est plutôt machiavélique : embaucher une armée d’étudiants qu’il fourgue dans des camionnettes remplies de vinyles pour faire le tour des cités où les étudiants tapent à toutes les portes en prétextant, pour inciter la ménagère à claquer 10F dans ces disques d’avant-garde, que chacun d’eux fait parti du groupe Pole. « A la fin de la journée les bénéfices étaient partagés à parts égales entre Putti et les étudiants, ils en ont vendu des wagons avec cette technique, mais comme vous vous en doutez, il n’y avait pas un seul Franc pour les vrais musiciens, ceux qui avaient composé la musique ! ». Pas rancunier ni amer, Besombes regarde cette époque avec un sourire aux lèvres : « on faisait une musique marginale et l’argent n’était pas notre priorité. Forcément quand quelqu’un vient te voir et te propose d’enregistrer ton album puis d’avoir un article dans son journal [Paul Putti possédait également des magazines], tu pouvais rien demander de plus, on comptait pas aller proposer notre musique à Eddie Barclay, on se serait fait jeter ! ». Fin de l’aventure chez Pole, qui ferme ses portes deux ans après sa naissance. Mais ce n’est pas encore la fin du film pour Besombes.

Musique planante pour Hydravion

Musicien mais scientifique avant tout, Besombes a les pieds sur terre. Dès 1974, il a crée son propre studio d’enregistrement et met à disposition ses compétences en tant qu’ingénieur du son, inconsciemment conscient (sic) que sa propre musique ne durera qu’un temps et surtout, qu’elle ne lui permettra jamais de payer les factures. Entre deux musiques de ballet pour l’Opéra de Paris, Besombes a une idée marketing qui a elle seule résume le désert médiatique des années 70 : passer une petite annonce dans Rock & Folk [leader avec plus de 100.000 exemplaires vendus à cette époque] pour communiquer sur l’existence de son studio où il officie désormais avec Rizet. L’annonce à peine parue, le carnet de commandes se remplit. A la même époque, Besombes et Rizet trainent également avec les horribles rockeurs de Au Bonheur des dames – ce qui peut expliquer la présence de quelques titres bâclés pastiches comme Rock à Montauban sur leur premier disque – et dans la foulée du premier essai nait le premier LP solo de Besombes, « Hydravion ». Un disque qui reste aujourd’hui sa grande fierté, certainement parce qu’il s’agit du premier disque du compositeur à avoir été réellement produit et encadré par un Directeur Artistique chez Cobra Records, où l’on trouve également les enregistrements de Heldon ou Lard Free. Autrement dit : pas vraiment un hasard.

Mais alors l’hydravion s’envole (le titre J’ai pas l’temps servira même à illustrer l’élection présidentielle de 1981 sur TF1), son alliance avec Rizet s’effrite : « Avec Rizet on a finit par divorcer après qu’il se soit marié avec Au Bonheur des Dames. Le groupe voulait qu’on fusionne nos deux studios et qu’on déménage chez eux, moi j’avais pas envie de devenir le larbin de service et passer ma vie à enregistrer du Au Bonheur des Dames ; Rizet c’était différent il habitait juste à coté de leur studio ». Ca tient tout de même à peu de choses, un divorce. « Un prétexte » rajoute Besombes. Qui annonce, comme dirait Grace Kelly un virage accidentel : celui des années 80.

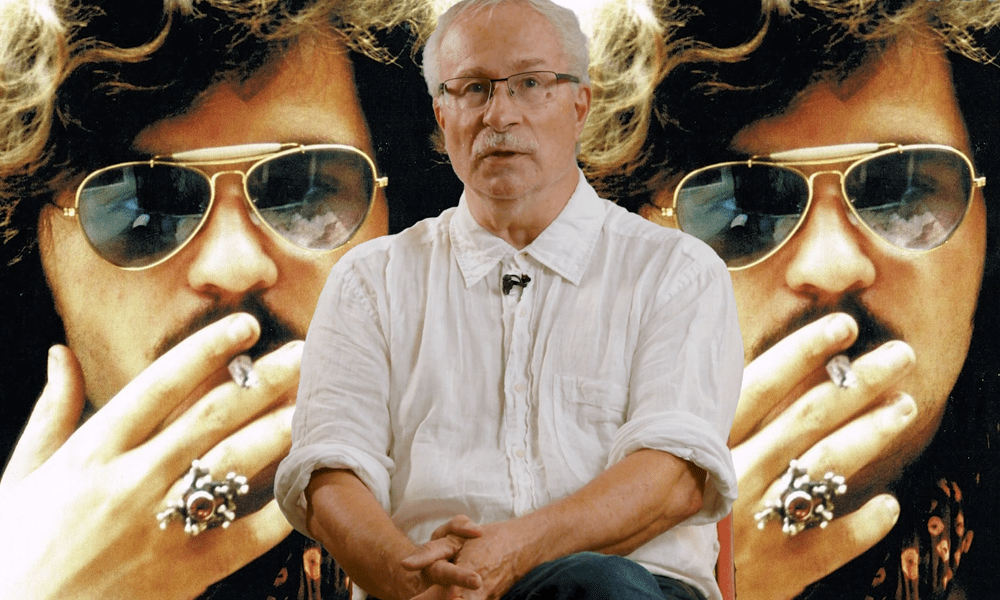

Au début de cette nouvelle décennie, Besombes arrête finalement sa carrière de musicien après avoir publié deux disques confidentiels (« La guerre des animaux » en 82, commandé par le département d’illustration musicale de RCA, ainsi que « City and Industry » en 1983, quasi introuvable). « Fallait faire du business » consent-il. Besombes déménage son studio à Versailles et sa profession d’ingénieur du son prend le pas sur la composition. « Ca n’a pas couté d’arrêter ma carrière de musicien, à l’époque on naviguait un peu à vue, du coup j’ai continué à vivre la musique mais derrière la console ». A cette époque, beaucoup des musiciens que Besombes a connu au milieu des 70’s se retrouvent sur la touche. Moralité, Besombes doit muter pour survivre, ce qui explique certainement, par le jeu des rencontres, son implication dans la composition de musique pour… bébés.

Pause bébé

Ainsi quinze ans après avoir obtenu la palme du meilleur acteur des années 70 pour son rôle de soldat inconnu dans la courte parenthèse que fut la musique électronique française, voilà que Besombes se retrouve en 89 aux commandes d’un projet commandé par Sony : un disque pour les bébés nommé « Le top des tous petits » et vendu à plus d’un million d’exemplaires (soit environ 1 million de fois plus que « Besombes-Rizet »). Il y a de quoi ouvrir grand les yeux, et peut-être un peu moins les oreilles. « Fallait évoluer, car continuer dans la même voie que dix ans plus tôt n’avait plus de réalité ».

Ainsi quinze ans après avoir obtenu la palme du meilleur acteur des années 70 pour son rôle de soldat inconnu dans la courte parenthèse que fut la musique électronique française, voilà que Besombes se retrouve en 89 aux commandes d’un projet commandé par Sony : un disque pour les bébés nommé « Le top des tous petits » et vendu à plus d’un million d’exemplaires (soit environ 1 million de fois plus que « Besombes-Rizet »). Il y a de quoi ouvrir grand les yeux, et peut-être un peu moins les oreilles. « Fallait évoluer, car continuer dans la même voie que dix ans plus tôt n’avait plus de réalité ».

Et c’est donc sur ce grand écart réaliste que se referme l’histoire de Philippe Besombes, compositeur de 6 chansons pour Véronique Jannot en 2012. Quand je lui demande si de nouveaux projets musicaux sont en cours, il m’arrête net. Rien à l’horizon, excepté un premier roman policier à paraître chez Hachette. « J’ai toujours envie de faire des choses, et ces envies dépendent du média du moment. Toute comparaison gardée, c’est un peu comme Boris Vian qui jouait de la trompette et de faire du jazz, ça ne l’empêchait pas d’écrire des romans ». Ni son fils, Patrick, de composer des disques à côté desquels ceux de Besombes aurait aujourd’hui toute leur place.

1 commentaire

L album ‘Hydravion’ de 1977 est un plagiat scandaleux de ‘Stratospher’, en particulier ‘infinite dreams’ de Tangerine dream. On n écoute plus beaucoup Tangerine Dream mais la pauvreté scandaleuse des plagiats et bidouillages enfantins de Bescombes méritent bien un oubli largement mérité.