J’ai toujours eu une tendance à l’isolement; la tentation du spleen, si je devais lui donner un nom. Le problème avec ces héros antiques que je portais aux nues, c’est qu’on ne peut pas les suivre, leur vie est sacrifiée pour le beau. Les tragédies du caniveau, les vraies tragédies, ne sont parfois pas belles à voir. On ne dit pas ouvertement à un ami que son cœur est brisé en deux, comme on ne ramasse pas un type mis K.O. par la vie lorsqu’on le croise avachi sur le trottoir. Après de nombreuses écoutes et une rencontre marquante, j’ai compris que Delaney Davidson était peut-être cet homme dont les tripes étalées sous les yeux des gens ont dérangé, et qui a su transformer son histoire en un conte musical, dont l’esthétique tue le voyeurisme et l’habille d’une romance déchirante.

« I’m still a young man, but now I feel old »

Delaney Davidson quitte la Nouvelle Zélande après différentes expérimentations solo sur une île bien trop loin, et s’installe à Berne, en Suisse, après avoir épousé une femme originaire de cette contrée. Là-bas il rencontre la meilleure écurie d’artistes européens : les chiens de combats clandestins du label Voodoo Rhythm Records. Il intègre les Dead Brothers, et découvre en ce groupe « une approche distordue des choses, ce qui m’a tout a fait plu, car j’avais toujours été à la recherche de ce côté tordu, dans le fond. » Tordu, en effet. Les Dead Brothers recyclent les mélodies traditionnelles européennes. De la musette insupportable française aux sonorités kitsch des pays de l’Est de Tony Gatlif, les Dead Brothers font un cirque fantasque, une cérémonie macabre à laquelle tout le monde vient pour se rincer au buffet. Puis la galère le rattrape, les Dead Brothers splittent dans des conditions apparemment peu pacifistes. Mort cette fois pour de vrai, le groupe poursuit pourtant son aventure, mené par le seul membre restant. Portant le groupe avec rage, comme un leader. « C’est marrant, sur chaque flyer que je vois à mon arrivée je lis ‘Delaney Davidson, ex-leader des Dead Brothers’. Il n’y a jamais eu de leader, c’est pour ça qu’on voulait tuer le nom et que l’histoire s’arrête après notre décision de partir. Enfin, ‘ex-leader’ ça me fait rire, mais je pense que ça fait moins sourire d’autre personnes » Confidence off the record.

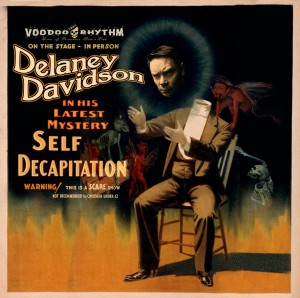

Son attache principale à Berne semble, elle aussi, quitter le bateau. Delaney Davidson se retrouve délaissé, avec pour seule alternative : devenir autre. Le Reverend Beat-Man, maître de Voodoo Rhythm, offre à Delaney une première sortie européenne majestueuse « Self-Decapitation ». Aux travers de meurtres conjugaux, de cœurs aussi amochés que des sujets d’autopsie et de vulgarité, nait un album qui s’imbibe du spleen réel, un homme qui a pris la forme d’un troubadour, pour narguer la grande instance du mal-être. Installé en périphérie des théâtres classiques, « Self-decapitation » prend la forme d’un one-man-circus de bord de route, l’auditeur est invité à se réfugier sous le chapiteau. Dans le coin, une mélodie constante essaye de s’accorder, comme une ballade interminable jouée par un singe sur un orgue de barbarie : déséquilibrée, enfantine, figure sonore intouchable et envoutante qui peu à peu omet le monde extérieur. C’est du divertissement, de la magie captivante et, au milieu, un showman se démet la tête des deux mains pour mieux saluer son public. Je suis vôtre à présent.

« The light from the sun only makes me feel cold »

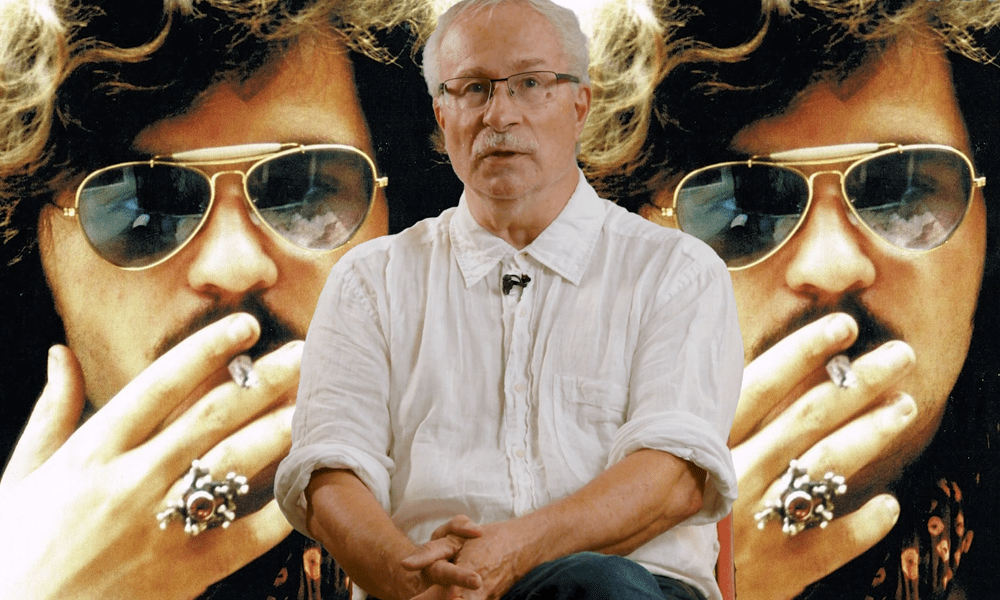

Il était donc un peu délicat d’approcher Delaney Davidson, intéressé par les blessures je ne voulais pas toucher aux plaies, de peur qu’elles soient vraies. A l’heure de la rencontre, Delaney venait de sortir « Bad Luck Man » deuxième album sur Voodoo Rhythm. Sur l’affiche du concert, on peut contempler, comme sur la pochette de l’album, un type défroqué, couvert de poussière, le regard vide et plein de rien, avec autour du cou son titre de noblesse : « Bad Luck Man ». « J’ai l’air pathétique, tu trouve pas ? » L’après midi, on se balade dans les rues en direction de l’hôtel, un punk à chien nous demande trois sous. Delaney s’ouvre pour son premier échange avec un inconnu, incline sa grande stature pour lui filer quelques pièces suisses, pas pour le côté pratique, mais peut-être pour la symbolique. Une reconnaissance mutuelle, entre ce grand roux qui débarqua à la gare dans un costume peu soigné, guitare sur le dos, et ce locataire du pavé qui lui rendit spontanément un sourire complice. J’étudie les tics, cherche dans le regard. J’y vois la contemplation. On parle des femmes, de la distance, d’anecdotes et des voyages solitaires. À son arrivée, Delaney s’est retrouvé un peu isolé dans la convivialité française, autour d’un repas durant lequel la langue ne lui permettait que d’échanger sur la qualité de la nourriture, et de refuser le vin dont il a abusé auparavant. Dans son élément, Delaney conserve un côté égaré, dans l’attente. Il est venu pour le concert. Et les rencontres, les verres commandés au bar, la balade dans le centre-ville semblent être un seul et unique rite de passage avec lequel Delaney s’accommode sans vouloir – ni pouvoir –prendre la place sacrée de l’artiste, ni ses privilèges. Au-dessus de sa sociabilité plane une aura, un chant des sirènes qui le tirera sur scène pour dévoiler ce que sa personnalité ne dit pas. J’apprécie ce qui résonne en lui, un silence qui apaise l’agitation des conventions. En attendant, il flotte là parmi nous, comme un intrus maladroit, un peu désolé de son mutisme, plus attentif aux gémissements des égarés qu’aux plaidoiries du bon vivant.

« And now I’m back in hell, oh Lord. »

La soirée est bien entamée. Le public venu en sous-effectifs sort pour un shot de nicotine bien mérité après la prestation de Jim Yamouridis, qui a donné envie à tout le monde de se porter volontaire pour les premiers tests sur l’euthanasie, une catastrophe bourgeoise et prétentieuse. Chacun regagne son siège dans l’obscurité du théâtre. Delaney Davidson fait son apparition sur scène, précautionneux il accorde un instrument déjà accordé, et lance quelques titres pour inviter rapidement le public sur le même radeau que lui, et laisse la tempête humaine nous prendre tous. Des échos d’harmonica tortueux, des bourdonnements vocaux mélancoliques et quelques intrusions tranchantes électriques forcent le regard sur le showman, et achèvent l’intimité ostentatoire et soporifique de Jim, paix à son âme. Diversifiés, les titres semblent à leur place, s’enchainant sur le fil tendu d’une atmosphère morbide et terriblement joviale. De l’humour, il en faudra entre les chansons pour que le ton ne bascule jamais dans le drame. Nous pouvons pécher, c’est ok. Notre cerveau n’est qu’un speed dating foireux entre le bien et le mal. Le diable rit avec nous. Vous tous qui me regardez, écoutez ce que nous sommes, admirez mes histoires. Les images sont figées et Delaney leur donne corps et vagues de sensations : « Je crois que ça a été ma première initiation à la musique […]. Je me souviens m’être assis au piano et avoir regardé les livres sur l’étagère, je devais avoir 7 ans et, regardant les couvertures des livres, j’essayais de tester des sons en fonction des images des livres. Je pense que ça a commencé là, en essayant de créer différentes atmosphères. » Le show se termine dans la perfection. Pour éviter l’épreuve embarrassante du rappel, devenu aussi obligatoire qu’un réveillon raté, Davidson termine une chanson en laissant trois accords tourner indéfiniment, comme le rythme effréné d’un train que son harmonica imite. Le tout enregistré, il quitte la scène pour un autre voyage. Au malheur est rendu ce qui lui appartient, sa beauté. Delaney Davidson and his one-ghost-band, annoncent certaines affiches ; et si fantôme il y a, nous ne le rencontrons qu’à la fin, comme l’apparition soudaine de ce qui va nous hanter.

« I know you’ll need me wherever you’ll go »

Je laisse mon verre vide et m’en vais. Vinyle sous le bras, je m’aventure dans la nuit et le silence de la ville. Ma deuxième partie de soirée est une crémaillère à laquelle je me dois d’assister. L’obscurité m’appartient, les rares passants se joignent aux divagations dans ma tête. Quel beau bordel, sublime attrait pour la deuxième partie de la vie. Le noir. J’arrive à la soirée. Les cris et les verres en plastique volent au-dessus de nos têtes. On rit de l’absence de raison, de la chaleureuse ivresse. J’ouvre une bière et le vois dans le coin : le fantôme. Sa voix est une berceuse, un appel au traumatisme nocturne. Une heure passe et, tandis que quelqu’un essaye de pisser par la fenêtre, ameutant les troupes hystériques, je quitte les lieux en scandale, à la recherche d’un prétexte pour fuir.

Je ferme la porte derrière moi et descends les marches quatre à quatre. De retour dans le froid, sous les lampadaires du centre-ville, j’entame une marche perdue. Je serre le vinyle contre moi, essayant de retenir le sentiment d’après-guerre dans mes tripes, cet instant où le mal a vaincu, ne nous laissant pour seul pouvoir que la contemplation du spleen, à moitié misérables, à moitié divins. Et tandis que cette aura et son bourdonnement me suivent, je me glisse sous les draps de l’univers pour partager l’espace de quelques rues ce sentiment que Delaney Davidson a enfermé dans une boîte à musique, cette intensité de la vie qui ronge en silence les types qui n’ont pas de chance. À jamais accompagnés.