Le saviez-vous ? En 1984, est sorti un jeu vidéo basé sur le groupe de new wave-cuir Frankie Goes To Hollywood. A l’époque le groupe est au top des charts – Numéro deux à Noël 1984 juste derrière le Purple Rain de Prince -, ses clips sont censurés et tout le monde porte des tee-shirts du groupe avec le fameux slogan « Frankie Say relax ».

Conçu spécialement pour les premiers ordinateurs de salon comme le Comodore 64 ou l’Amstrad CPC, ce jeu est un sommet obscur de la culture pop : On y incarne des entités humaines floues (représentées à l’écran par des silhouettes noires fantomatiques), qui doivent se mettre en quête du Pleasurdome – du nom du hit album de FGTH-. Le but est d’acquérir les quatre fondements de l’âme humaine selon la philosophie du groupe : le sexe, la guerre, l’amour et la foi. Ce jeu vidéo ultra-méta, et à l’ambiance Blue Velvet 8bits, a réellement existé et s’est très bien vendu.

Le nom du groupe – Frankie va à Hollywood – est, lui, tiré d’un tableau de l’artiste Guy Peellaert intitulé Frank Sinatra. Cette œuvre est une reproduction d’une manchette de journal qui raconte le moment clé où Frank Sinatra, enfant chéri de NewYork va tenter sa chance avec la MGM à Hollywood, Los Angeles.

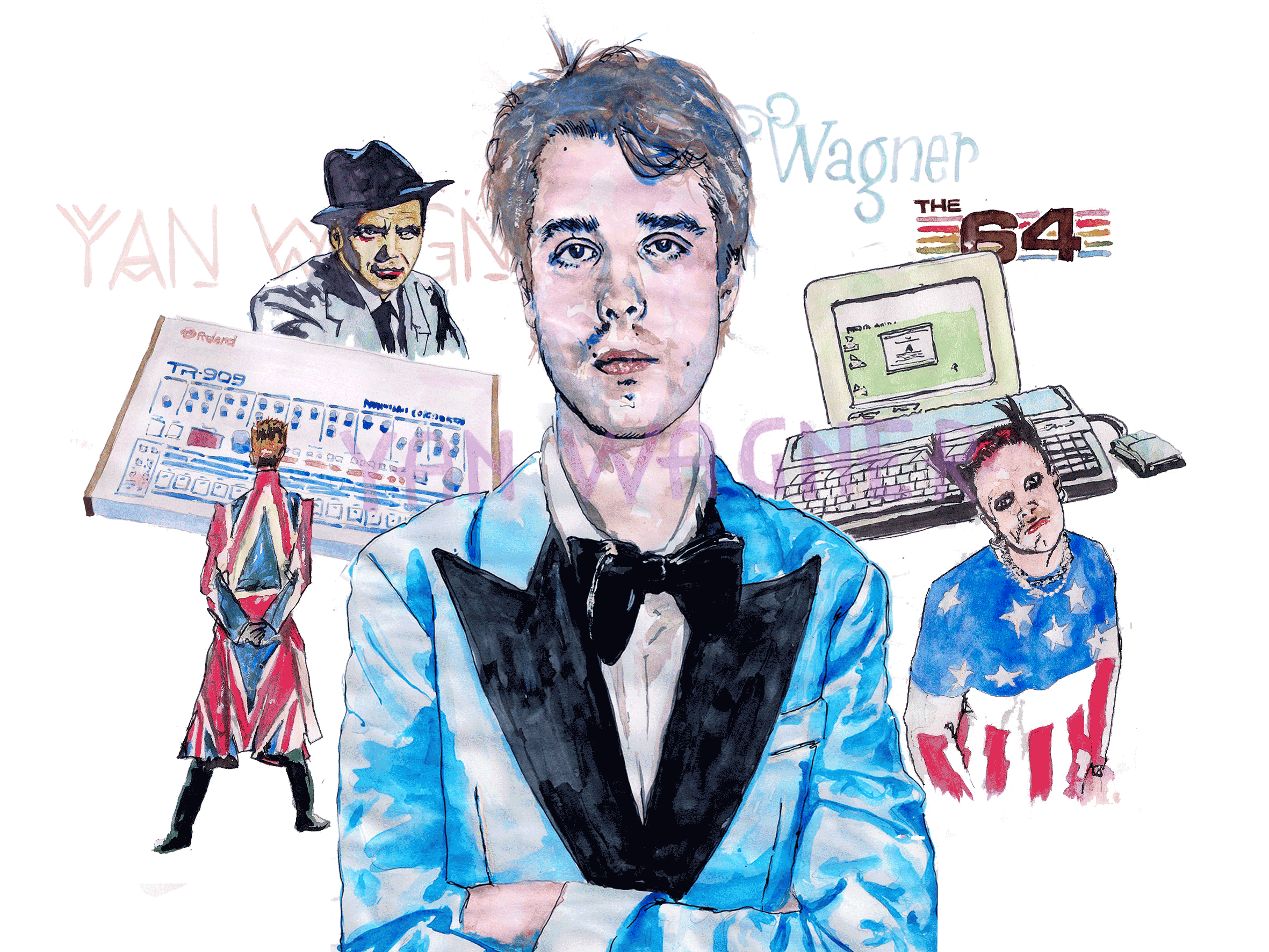

Pourquoi je vous parle de Frankie Goes To Hollywood et de Sinatra ? Tout simplement car nous avons rendez-vous aujourd’hui avec Yan Wagner pour parler de son indispensable deuxième album qui fait le lien entre Depeche Mode, Nick Cave ou Bowie période «Scary Monsters». Il semble représenter la synthèse parfaite entre la new-wave-pédé-synth d’un côté et le crooner 50’s de ses dames de l’autre. Un disque enregistré dans son mini studio à Pantin, beaucoup plus abouti que son premier, plus riche et mieux ciselé. Un album qui laisse de côté l’aspect démonstratif des débuts pour être tout de suite plus généreux avec l’auditeur.

Je rencontre Yan à la terrasse bruyante d’un bar du 18ème arrondissement où je trouve en face de moi un garçon poli et passionné, vêtu d’une chemise négligée, les cheveux en bataille avec une bière à portée de main : il est aussi terriblement excité de savoir ce qu’on pense de son disque. On parle de morceau comme Close Up – mon préféré -, qui contient des chœurs de sirènes, de la steel-guitar et beaucoup de classe : c’est plein de baisers-caresses, de mots sucrés d’enfants. « Très content qu’il te plaise, ce titre est très pop » confie d’emblée le crooner de Pantin, « Il n’y pas trop de post-production sur ce disque. Mon premier disque je ne l’écoute quasiment jamais. L’idée de ‘This never happened’, c’était de faire quelque chose de plus tranquille, avec des chansons plus arrangées ». On trouve sur ce disque du piano bar d’after avec le morceau No Love, du Nick Cave mélangé à New Order sur Grenades ou encore du boogie-glam à la Marc Bolan sur Blacker. Et puis cet énigmatique morceau, Slam Dunk Cha Cha. Cela veut dire quoi ce titre, Yan ? « Ça ne veut rien dire en fait. Ah ah ! C’est l’histoire d’un photographe mondain un peu horrible. Et j’imaginais bien ce genre de connard s’écrier en prenant quatre célébrités en photo : «Slam dunk cha cha!». A la manière d’une formule magique « abracadabra ». Et puis c’est aussi un clin d’œil à un morceau de Yello, « Pinball Cha Cha ».

Evidemment on est obligé de parler de sa reprise de Frank Sinatra, exercice casse gueule au possible, qui pourrait passer pour de l’arrogance si on passe à côté du challenge. Je lui demande si c’était par défi – vu qu’on n’a pas arrêté de le ranger dans la case crooner – qu’il s’est attelé à cette reprise ? « Oui, c’était un peu ça :» Vous voulez du crooner ? Bah, faisons-le ! « Je ne suis pas un ultra fan de Sinatra, même si j’adore sa voix, mais ce morceau-là est vraiment magique ». Magique et osé, voire punk, de reprendre Sinatra en version néo-new wave. Le résultat est surprenant, comme sa participation à la reprise de Gary Numan pour le combo techno La Décadanse, avec un titre qui d’ailleurs ne figure pas sur l’album : « Oui ils m’ont demandé comme ça, ça n’a rien à voir avec mon album. Ils sortent un album bientôt, d’ailleurs, qui est super ». C’est d’ailleurs en faisant des featurings vocaux pour d’autres artistes qu’il s’est mis à se produire lui-même. Pour rappel son premier disque était biberonné par Arnaud Rebotini. « Voir d’autres producteurs travailler m’a beaucoup appris. Alors oui, pendant ces années j’ai mis les mains dans le cambouis. Tu peux apprendre des choses avec les manuels certifiés Ableton ou autres. Mais je pense qu’à l’origine ces logiciels sont tellement riches, et c’est valable aussi pour certaines machines, il y a tellement de possibilités pour arriver au même endroit. Le chemin peut être aussi important que l’objectif. C’est en tâtonnant, en merdant, et en créant des accidents qu’on arrive à créer ».

Il s’est écoulé presque sept années depuis son premier disque, et ce deuxième album a bien failli ne jamais voir le jour comme il le confie : « Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu la tournée, les aléas de vie et puis aussi des histoires de maisons de disques. Il y a eu des temps d’errements et presque de découragement. Pendant un an, j’ai pensé qu’on n’avancerai plus ».

Il s’est écoulé presque sept années depuis son premier disque, et ce deuxième album a bien failli ne jamais voir le jour comme il le confie : « Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu la tournée, les aléas de vie et puis aussi des histoires de maisons de disques. Il y a eu des temps d’errements et presque de découragement. Pendant un an, j’ai pensé qu’on n’avancerai plus ».

Il continue en précisant qu’il a passé toutes ces années à travailler sans relâche, quitte à tout faire en autodidacte. « C’est en forgeant que l’on devient forgeron : chaque jour, je suis dans mon studio et je compose, je bidouille. Il ne faut pas attendre que l’inspiration vienne : il faut la pousser ».

Ce disque est aussi celui qui vient s’ajouter aux centaines d’autres œuvres qui citent les années 80. Post-modernisme oblige, c’est devenu une habitude, et on y prête même plus attention. Si on peut dater à 1997 les premiers artistes à faire référence aux années synthétiques – avec des artistes comme Les Rythmes Digitales ou DMX Krew – on en arrive au bilan que les 80’s sont en fait la décennie à l’esthétique artistique formelle qui connait la plus grande longévité. Le plus intriguant, c’est qu’ils sont souvent l’œuvre de kids trop jeunes pour avoir connu cette décennie. Le cas Wagner n’y échappe pas : il est né en 1983, cependant son disque à des allures de « Music for The Masses » de Depeche Mode. Mais d’où vient cette obsession pour la décade de Mitterrand et Samantha Fox ?

I’m a Firestarter

« Les années 80 ?», se demande Yan, « j’ai le souvenir de Bowie à la maison car ma mère était hyper fan. Du coup, j’ai toujours aimé sans le savoir. Je me souviens de l’album un peu jungle vers 1997 – « Hearthling », qui est un peu dur à écouter maintenant – mais quand je l’entends, je l’aime bien. Avant ça, j’ai des souvenirs très forts de Daho ou de Stéphane Eicher. Depeche Mode, j’ai connu plus tard, même si j’en connaissais les tubes. En fait, j’ai découvert quand les gens ont commencé à me dire : « Mais ton truc là, ça fait penser à Depeche Mode ». Du coup, j’écoute, et oui effectivement : c’est ma came. En faisant écouter ta musique aux gens tu te découvres. Mais les 80’s sont inconscientes chez moi, je pense. Après, il y a eu un tel raz-de-marée de merde, aussi… ».

L’attrait pour les années néons peut être vu aussi à travers ses premiers émois artistiques, celles des k7 de son grand frère avec lesquelles il découvre la pop : « J’aimais bien le rap. Des groupes comme Tribe Called Quest, Naughty By Nature, Prince ou Michael Jackson. La techno c’est aussi par mon frère : il en écoutait pas mal ». Avec la techno, on sort enfin des années 80, pour aller vers une esthétique novatrice : les années 90 en aluminium et t-shirt LC Waikiki. La déflagration du mouvement Big Beat, tout d’abord, mais aussi ce drôle de groupe hyper fédérateur pour l’époque : The Prodigy. « Quand tu y penses, c’était un groupe bizarre. Un producteur qui viets des raves, qui s’associe à des branleurs-cassos qui se contentent de danser pendant ses sets : un concept complètement chelou».

Très vite, la techno c’est que veux faire le jeune Yan. Mais on oublie de le dire : c’est souvent un truc de riche. Alors il galère un peu au début. « J’ai mis deux ans pour choper mon premier synthé Yamaha. Je l’ai encore, je ne le vendrai jamais : j’ai passé trop d’après-midi dessus. À l’époque, il existait un dépôt-vente qui s’appelait Music stock. J’y ai chopé un sampler et un séquenceur : des vieux trucs Alesis un peu pourris. L’ordi c’est venu beaucoup plus tard ».

« En France quand j’ai eu mon sujet de thèse sur les nightclubs, on m’a un peu regardé comme un extraterrestre. »

Une adolescence où il passe ses après-midi à tenter de dompter ces appareils. « C’était avant internet, pour faire marcher les machines tu galèrais : pas de tutoriel ni de vidéos. Mais avec le recul c’était vachement bien, très exotique. Tu as un seul disque, tu l’écoutes pendant un mois, tu le rinces, et ensuite t’essaies de faire pareil. Tu n’y arrives pas et tu ne comprends pas pourquoi : c’était juste génial cette époque ». Le bac en poche, Wagner profite de sa promiscuité avec Paris pour s’enfoncer dans ses nuits. Ecstasy, soirée gratos de crevard au Rex : pendant dix ans, il n’arrête pas de sortir pour expérimenter et vivre sa propre révolution techno. « Oui, de 18 à 28 ans, j’étais vraiment à fond, avec des périodes différentes, comme ma phase Jungle du début avec des artistes comme Adam F et Andy C : bref, tous les mecs avec des lettres ah ah ! ». Puis vient le moment du break à New York vers 2009 : il s’installe là-bas pour les besoins de sa thèse en histoire en n’oubliant pas d’apporter un petit synthé et un mini MS20 en rack dans sa valise. Yan y découvre l’émulation artistique et les soirées en clubs qui ne sont pas finies pour autant : c’est l’objet même de sa thèse. « En France quand j’ai eu mon sujet de thèse avec les nightclubs, on m’a regardé un peu comme un extraterrestre. On se rend compte que pour les américains ou les anglais, c’est normal pour eux de parler de ces sujets là. Pour moi aussi, cela fait partie de l’histoire culturelle. J’avais un modèle, c’est Tim Lawrence, l’auteur de Love Save The Day. Pendant mes recherches, j’allais dans les endroits qu’il citait comme le Mud Club ou la Danceteria. Au final, je me rends compte que beaucoup de ces lieux sont devenus des parkings ».

Dans les quartiers de Williamsburg ou Bedford, il fait ses premiers live. Le plus surprenant, c’est qu’on lui donne sa chance pendant ses soirées alternatives où plusieurs artistes se succèdent pendant vingt minutes. « Je jouais toutes les semaines. C’est encourageant quand tu as des inconnus qui te disent : « oui bien sûr, tu n’as qu’à jouer ce soir ». Aussi simplement que cela. Rien de comparable à Paris. Cela m’a donné la confiance et cela m’a permis de me tester ».

Tombé pour la France

La suite, on la connait : de retour en France, Yan sort son premier album et fait des rencontres importantes comme celle d’Etienne Daho, avec lequel il collabore. « Avec Etienne, on se voit régulièrement. C’est un mec bien et fidèle. Il ne fait jamais les choses par calcul. J’avais joué un peu des claviers sur son dernier album. C’est un mec hyper ouvert. Par exemple, sur son prochain disque, il travaille avec des anglais complètement obscurs (Unloved, trio qui a sorti un album passé sous les radars en 2016, Ndr). Il les a juste vu jouer en Angleterre, puis il est allé les voir pour travailler avec eux, comme en demandant un service. C’est vraiment superbe. C’est un bosseur le mec : il travaille tout le temps ». Les rencontres toujours, avec sa nouvelle famille artistique du label Her Majesty’s Ship avec qui il scelle son avenir, aux côté des artistes David Shaw, DBFC, La Mverte ou encore Paprika Kinski.

Avec Yan Wagner comme nouvelle recrue du mercato, l’écurie HMS tient peut-être son Neymar et est prête à faire parler la poudre. Un nouveau label, un superbe nouvel album, un nouveau départ : tous les voyants sont au vert pour Yan Wagner, même s’il reste lucide :« La musique j’ai la chance d’en vivre depuis quelques temps, mais si cela n’était pas le cas je continuerai quand même, car c’est ma vie ».

Yan Wagner // This Never Happened // HMS records

https://www.facebook.com/yan.wagner.official/

1 commentaire

… ai perdu de vue même epique epoque KRIXTIAN GOES 2 HOLLYWEED du côté du barrier block/Tulse Hill/brixton, message me if…..