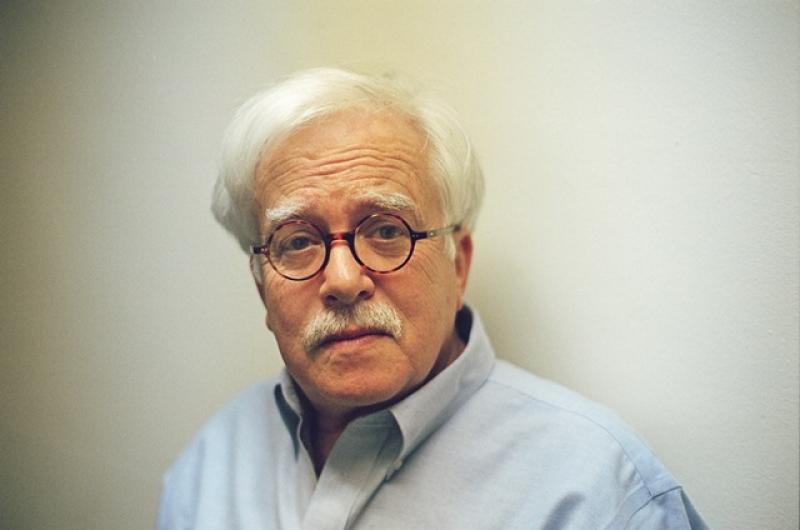

L’histoire de la musique pop contemporaine ne lui a pas rendu grâce. Sans Van Dyke Parks, ce pauvre fou de Brian Wilson n’aurait sans doute jamais accouché de « Smile », une « symphonie adolescente à Dieu » commencée durant l’été 1966 en réponse à « Revolver« des Beatles…et finalement terminée 38 ans plus tard par le vieux Beach Boy revenu des enfers. A l’origine, Wilson fait appel à ce musicien touche-à-tout pour écrire les paroles de l’album. Diplômé en musicologie, Van Dyke Parks est un fervent admirateur du grand architecte de « Pet Sounds » mais n’a rien d’une rock star : avec son marcel, sa moustache et ses binocles de folkeux attardé, il ressemble plus à Jean-Claude Dusse dans les Bronzés qu’à Jim Morrison. Fou de musique, le gringalet intello est doté de l’oreille absolue tout comme Wilson… Tout s’annonce sous les meilleures auspices même si l’enregistrement de ce qui devait être « l’œuvre la plus magistrale de l’histoire de la musique pop » tourne rapidement au cauchemar lysergique. Ce bon Brian voulait définitivement enfoncer le « mur du son » de Phil Spector qui l’obsédait tant…ce sera un échec cuisant.

La suite de l’histoire, tout le monde la connait.

Pendant l’enregistrement, Wilson est anéanti par une visite de Paul McCartney qui lui joue au piano She’s Leaving Home, un avant-goût du psychédélique « Sergent Pepper’s Lonely Heart Club Band » qui conquiert au même moment la planète entière. Un électrochoc qui va tétaniser le garçon de plage dont le cerveau est déjà largement cramé par l’abus d’herbe et de buvards. De son côté, Mike Love, le cousin conservateur, n’apprécie guère la créativité de Parks parachuté sur l’enregistrement ni les textes ésotériques qu’il fait chanter à Wilson. D’autant que les conflits d’intérêt entre le groupe et Capitol Records, sa maison de disque, perturbent les sessions de travail. A cela viennent s’ajouter les problèmes mentaux de plus en plus flagrants de Brian Wilson : sur l’enregistrement de Fire, l’un des titres phares de « Smile », il demande aux vénérables musiciens de l’orchestre classique de se coiffer de casques de pompier et allume carrément un feu dans le studio pour qu’ils se sentent dans l’ambiance ! Par la suite, Wilson prétendra que ce morceau sera à l’origine d’une série d’incendies à Los Angeles; i..ncendies qui n’existent que dans son esprit dérangé. Les Beach Boys n’en peuvent plus de leur leader azimuté qui entend des voix au sens propre et figuré. Ils claquent la porte du studio et partiront désormais en tournée sans lui… Exit le psychotique qui s’enferme pour des années dans les 24 pièces de sa maison de Bellagio Drive.

Pendant l’enregistrement, Wilson est anéanti par une visite de Paul McCartney qui lui joue au piano She’s Leaving Home, un avant-goût du psychédélique « Sergent Pepper’s Lonely Heart Club Band » qui conquiert au même moment la planète entière. Un électrochoc qui va tétaniser le garçon de plage dont le cerveau est déjà largement cramé par l’abus d’herbe et de buvards. De son côté, Mike Love, le cousin conservateur, n’apprécie guère la créativité de Parks parachuté sur l’enregistrement ni les textes ésotériques qu’il fait chanter à Wilson. D’autant que les conflits d’intérêt entre le groupe et Capitol Records, sa maison de disque, perturbent les sessions de travail. A cela viennent s’ajouter les problèmes mentaux de plus en plus flagrants de Brian Wilson : sur l’enregistrement de Fire, l’un des titres phares de « Smile », il demande aux vénérables musiciens de l’orchestre classique de se coiffer de casques de pompier et allume carrément un feu dans le studio pour qu’ils se sentent dans l’ambiance ! Par la suite, Wilson prétendra que ce morceau sera à l’origine d’une série d’incendies à Los Angeles; i..ncendies qui n’existent que dans son esprit dérangé. Les Beach Boys n’en peuvent plus de leur leader azimuté qui entend des voix au sens propre et figuré. Ils claquent la porte du studio et partiront désormais en tournée sans lui… Exit le psychotique qui s’enferme pour des années dans les 24 pièces de sa maison de Bellagio Drive.

Dans ce naufrage, la super-production de « Smile » est évidemment abandonnée. Elle laisse en plan une quinzaine de morceaux, alors que le méga-tube planétaire Good Vibrations inonde les ondes depuis octobre 1966. Ecoeuré, Van Dyke Parks tourne les talons un an après le début de l’enregistrement maudit pour se consacrer à ses propres productions. C’en est fini pour longtemps de la collaboration entre les deux hommes qui retravailleront ensemble en 1995 (pour un album commun, « Orange Crate Art ») et surtout en 2003 pour en finir enfin avec « Smile ». Okay, Parks ne sera donc jamais le sixième Beach Boys… Mais il revient aujourd’hui avec un nouvel album intitulé… « Songs Cycled ». Son premier disque solo depuis 24 ans. L’occasion de reparler ici du musicien aussi génial et maniaque que Brian Wilson, resté dans l’ombre du reclus.

S’il n’est pas sorti indemne de la case « Smile », Van Dyke Parks s’est donc fait un nom comme producteur, arrangeur et chef d’orchestre quasi-symphonique des plus grandes pointures de la Pop jusqu’à aujourd’hui : Randy Newman, Tim Buckley, Frank Zappa, Ry Cooder, Rufus Wainwright, Joanna Newsom…n’en jetez plus ! On se demande avec qui Parky n’a pas travaillé au cours de ces quatre dernières décennies.

Assurément, Les Beatles. Ce « fléau » de la british invasion, que Parks snobait ouvertement. Les Stones ? Pas glop, trop rock. Le reste de la pop anglo-saxonne des années 60 ? Pas la tasse de thé de cet obsédé de musique populaire des années 30. Abandonnant la lumière des sunlights californiens, le natif du Mississippi s’est donc épanoui dans l’ombre des studios jusqu’à devenir une petite légende underground… Il signe d’abord pour Disney le refrain culte du Livre de la Jungle : « Il en faut peu pour être heureux » ! « Mon premier job dans ce milieu de voyou », dira Parks. Puis, en 1968, la Warner mise gros sur son premier album « Song Cycle » en pariant sur le succès qu’aurait du avoir « Smile ». Les influences de Parks y sont savamment mélangées: country, jazz, chansons vintage de son enfance, musique classique savante, arrangements baroques, chant d’oiseaux et bribes de muzak… On a affaire à un véritable palais faste, orchestré par plus de soixante dix musiciens, où tout n’est qu’émerveillement et beauté. Sur cet album conçu comme une réflexion autour du mythe de l’Eden californien, entre reprise (Colours de Donovan) et composition signée Randy Newman (Vine Street), l’arrangeur mégalomane invente sa propre langue, qui traduit une vision kaléidoscopique de la musique populaire américaine. Une excellente entrée en matière à l’univers baroque de ce sorcier du son, mais trop sophistiquée et pas assez psychédélique pour l’oreille moyenne de l’époque. L’album sera un flop commercial.

Avec « Songs Cycled », Van Dyke Parks reprend l’ouvrage là où il l’avait laissé il y a 45 ans.

A ce stade on se demande logiquement si le syndrome « Smile » n’aurait pas rattrapé le bonhomme. Parks aurait pu rester bloqué éternellement à la case Wilson, damné comme ce pauvre Sean O’Hagan des High Llamas, dont tous les albums tournent en boucle monomaniaque autour du monument « Pet Sounds ». « J’ai été victime des bouffonneries de Brian Wilson », reconnait d’ailleurs l’intéressé dans une récente interview au Guardian. Manifestement, Van Dyke, un peu hypocrite sur les bords puisqu’il fournissait sa came à Wilson à l’époque de « Smile », s’en est bien remis et assume ici ses obsessions musicales personnelles : « Je n’arrête jamais de travailler, j’ai longtemps arrangé la musique des autres et honnêtement j’adore ça. J’aime bien être invisible, je suis un mâle Bêta qui fait comme si il était un Alpha ». Ultra-rétro, la pochette montrant les gambettes d’une donzelle à vélo semble tout droit sortie d’une réclame art déco des années 30. De fait, le disque est un collage résolument passéiste de morceaux de l’époque recyclés, de reprises et de nouvelles compositions.

A ce stade on se demande logiquement si le syndrome « Smile » n’aurait pas rattrapé le bonhomme. Parks aurait pu rester bloqué éternellement à la case Wilson, damné comme ce pauvre Sean O’Hagan des High Llamas, dont tous les albums tournent en boucle monomaniaque autour du monument « Pet Sounds ». « J’ai été victime des bouffonneries de Brian Wilson », reconnait d’ailleurs l’intéressé dans une récente interview au Guardian. Manifestement, Van Dyke, un peu hypocrite sur les bords puisqu’il fournissait sa came à Wilson à l’époque de « Smile », s’en est bien remis et assume ici ses obsessions musicales personnelles : « Je n’arrête jamais de travailler, j’ai longtemps arrangé la musique des autres et honnêtement j’adore ça. J’aime bien être invisible, je suis un mâle Bêta qui fait comme si il était un Alpha ». Ultra-rétro, la pochette montrant les gambettes d’une donzelle à vélo semble tout droit sortie d’une réclame art déco des années 30. De fait, le disque est un collage résolument passéiste de morceaux de l’époque recyclés, de reprises et de nouvelles compositions.

Amateurs d’électro, de gros son et post-rock désaxé passez votre chemin ! Ce nouvel album est une sorte de musée sonore intime et romantique, mais aussi un étrange voyage ethnographique à travers toutes les musiques du monde : genre de tango vintage et joyeux sur l’ouverture Wedding in Magadascar , muzak savamment orchestrées d’accordéon et cordes délicates sur le morceau suivant Dreaming of Paris, bluettes foxtrot de l’entre-deux guerre du genre de celles qu’écoutaient sa maman dans sa cuisine (sur Hold Back Time on pense au joli Honey Pie des Beatles), country réarrangée à grand renfort de mandolines et banjos, calypso sur Aquarium ( très belle reprise du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens)…le tout, chaque instrument jusqu’au moindre tintement de triangle, arrangé avec un souci maniaque du détail comme dans un jardin anglais. On touche au trouble obsessionnel compulsif symphonique. Vétéran des sixties, Parks qui jouait à ses débuts dans les cafés freaks de LA, se la joue engagé dans ses textes, non sans ironie. Sur Wall Street et Dreaming of Paris les mélodies naïves évoquent en oxymore les thèmes rebattus de la guerre en Irak et de la crise financière. On aime ou on n’aime pas. Et puis il y a la voix de Van Dyke, au timbre tellement vintage que l’on croirait entendre parfois la doublure de Daffy Duck dans un vieux Disney… on adore. Et on n’est pas les seuls. Comme son génial comparse Wilson, ce bon vieux Parks a influencé l’avant-garde du rock indépendant américain, de Mark Linkous de Sparklehorses à Mercury Rev dans les nineties, jusqu’aux plus récents hipsters planants de Grizzly Bear, Fleet Foxes et consort.

Pas rock, pas vraiment pop, classique et inclassable, sophistiquée et populaire à la fois, et toujours encensée par la critique…la musique de Van Dyke Parks n’est jamais vraiment sortie du ghetto underground des adorateurs de « Smile » et du cercle restreint des amateurs d’orfévrerie symphonique. Un choix délibéré de la part de celui qui a mis un point d’honneur à ne jamais signer de “hit”. Voilà ce qu’il en a dit un jour: « Je crois que c’était parce que je ne me produisais jamais sur scène. Je préférais rester dans l’ombre. Je me suis toujours méfié de la renommée. J’ai vu ce qui arrivait à ceux qui ne faisaient pas gaffe. La renommée est une tueuse. Je le savais et je voulais l’éviter». A 70 ans, le vieil alchimiste de studio sort de tant à autre de sa tanière pour se produire sur scène, avec orchestre au grand complet bien sûr. Il est actuellement en tournée aux Etats-Unis pour defendre « Songs Cycled », en compagnie de Philip Glass, un autre grand musico-maniaque. Rien de prévu à Paris pour le moment, mais la salle Pleyel lui tend les bras.

Van Dyke Parks // Songs Cycled // Bella Union

http://bananastan.com/