Dans sa biographie mormone consacrée à Jerry Lee Lewis, Nick Tosches remonte à la source du terme « revival », défini par l’écrivain complétiste comme « une réunion religieuse destinée à raviver la foi et organisée aux États-Unis par les prédicateurs itinérants ». En ces temps de nostalgie collective où la moindre veste à franges et la première des reliques de collectionneur se voient affublées du terme « vintage », la sortie post-mortem du disque de Baba Scholae, quarante ans après son enregistrement, est l’occasion de rappeler que pour les croyants et les rockeurs français, il y a parfois une vie après la mort.

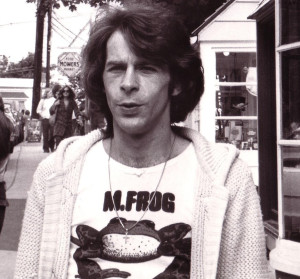

Il faut tout de même de sacrées boules de feu pour avoir le courage de remettre le pied à l’étrier, lorsque votre nom de scène n’évoque plus rien au public français depuis trois décennies et que le projet musical dont il est ici question n’a été pressé qu’en trois exemplaires avec des masters perdus par l’ingénieur du son dans une inondation. Dire que le destin de Baba Scholae, groupe fondé par Jean-Yves Labat de Rossi, aka M. Frog pour les connaisseurs, n’a pas été un chemin pavé de roses, c’est encore en dessous d’une réalité qui remonte lentement à la surface, un peu comme si le petit Grégory avait décidé d’utiliser la flûte de Pan comme un tuba.

Comparaison aquatique avec Brian Jones – décédé la même année que l’enregistrement de « 69 » – mise à part, l’histoire du Baba Scholae contraste avec celle de tous ces vieux disques ressortis du grenier par de vieux soixante-huitards trouvant avec Internet un moyen de briller une dernière fois avant l’exil en hospice. Autrement dit, et une fois n’est pas coutume, la très courte existence du groupe Baba Scholae s’avère aussi intéressante que la musique reçue un matin d’octobre, accompagnée d’une note énigmatique et ô combien salivante :

Formé dans l’après-mai 68 par Jean-Yves Labat et porté par l’ambition d’être « la première production indépendante en France », le Baba Scholae est une anomalie dans le paysage de l’époque, en pleine yéyé-mania et autres adaptations de hits anglo-saxons commandés par les prédécesseurs de Pascal Nègre. Bien conscient que son futur ne s’écrira pas dans les manchettes de Salut Les Copains, le musicien décide alors de s’expatrier pour Londres, où il refonde – une première mouture circa 67 avait déjà fait flop – le groupe avec trois musiciens anglais, et pas des moindres. Là-bas, le Baba enregistre une vingtaine de morceaux qu’on découvre quarante ans plus tard, intacts et dans l’écrin originel – pas de remastering, aucune retouche, rien, que dalle – avec un son à se cogner la tête au plafond et des parties de batteries par Steve Baylis complètement fulgurantes. On fait gentiment l’impasse sur les parties de flûte et les quelques chansons démodées ; le rock progressif – puisque c’est de cela dont il est question – a, comme tous les genres musicaux, ses travers. Reste ce disque à la pochette pas racoleuse, qui aurait dû sortir avant la fin des années 60. Et qui, la faute au vol de l’argent du groupe par un malfrat londonien, se finit péniblement grâce à la rallonge du producteur de l’époque – Olivier Mosset – qui leur a déjà remis une très belle somme pour l’enregistrement. Conclusion : plus d’argent pour la promo du disque, ni pour sa distribution. Disque mort-né. Dépité, Jean-Yves s’envole pour Woodstock, USA, « avec une valise, une femme enceinte, son pote John Holbrook et ses masters ». Baba Scholae, c’est déjà de l’histoire ancienne. Les Français découvrant à peine King Crimson et Soft Machine, pas de place pour Jean-Yves qui l’a, littéralement, dans le baba. Le temps passe. Farouchement fâché avec le star-system depuis ses débuts, Jean-Yves Labat de Rossi ne remettra pas les pieds en France avant le début des années 90.

À Woodstock, le musicien arrive, une fois encore, après la révolution. Le festival est déjà loin, reste l’odeur du foin et des grandes plaines. Un air américain qui l’inspire et qui lui permet de faire la rencontre des musiciens locaux, notamment Rick Danko du Band, qui par le jeu des ricochets le présente au manager de Bob Dylan, Albert Grossman. « Aux États-Unis, j’ai eu la chance d’être reconnu – et pas connu – pour mon travail avec Baba Scholae ; c’est là que Grossman m’a pris sous son aile. Lorsqu’il a entendu ce que je faisais, il a voulu me prendre dans son écurie d’artistes et c’est comme ça que j’ai pu enregistrer mon premier disque aux États-Unis, sous le nom de M. Frog, avec notamment le titre We are crazy. C’est aussi là que j’ai rencontré Todd Rundgren, en studio. Et quand il a voulu former Utopia, il m’a demandé de le rejoindre. J’ai accepté, à la condition que je puisse construire une véritable interface synthé ; c’est d’ailleurs pour ça qu’encore aujourd’hui je suis considéré comme l’un des pionniers du synthé rock aux USA. Du reste, et sans parler de Jean-Luc Ponty avec Frank Zappa, j’ai été avec Baba Scholae le seul musicien français à faire complètement partie d’un groupe américain ». Certes, le témoignage peut donner l’impression de ressasser les souvenirs d’anciens combattus. Mais lorsqu’on apprend que le Baba Scholae est défendu par Julian Cope lui-même, on se dit qu’il y a tout de même plus d’intérêt à découvrir ce groupe en 2012 qu’à réécouter le prog rock de Todd Rundgren.

À Woodstock, le musicien arrive, une fois encore, après la révolution. Le festival est déjà loin, reste l’odeur du foin et des grandes plaines. Un air américain qui l’inspire et qui lui permet de faire la rencontre des musiciens locaux, notamment Rick Danko du Band, qui par le jeu des ricochets le présente au manager de Bob Dylan, Albert Grossman. « Aux États-Unis, j’ai eu la chance d’être reconnu – et pas connu – pour mon travail avec Baba Scholae ; c’est là que Grossman m’a pris sous son aile. Lorsqu’il a entendu ce que je faisais, il a voulu me prendre dans son écurie d’artistes et c’est comme ça que j’ai pu enregistrer mon premier disque aux États-Unis, sous le nom de M. Frog, avec notamment le titre We are crazy. C’est aussi là que j’ai rencontré Todd Rundgren, en studio. Et quand il a voulu former Utopia, il m’a demandé de le rejoindre. J’ai accepté, à la condition que je puisse construire une véritable interface synthé ; c’est d’ailleurs pour ça qu’encore aujourd’hui je suis considéré comme l’un des pionniers du synthé rock aux USA. Du reste, et sans parler de Jean-Luc Ponty avec Frank Zappa, j’ai été avec Baba Scholae le seul musicien français à faire complètement partie d’un groupe américain ». Certes, le témoignage peut donner l’impression de ressasser les souvenirs d’anciens combattus. Mais lorsqu’on apprend que le Baba Scholae est défendu par Julian Cope lui-même, on se dit qu’il y a tout de même plus d’intérêt à découvrir ce groupe en 2012 qu’à réécouter le prog rock de Todd Rundgren.

Comme avec le groupe rouennais Rotomagus voilà quelques semaines, ou récemment avec les punk d’Olivensteins – encore des Rouennais –, le devoir d’inventaire et le retour de hype sur les vieilleries n’expliquent pas complètement la renaissance de ce phœnix aux plumes encore cendrées. L’une des premières questions qui viennent à l’esprit en écoutant « 69 », c’est justement l’inexpliqué silence autour du projet pendant toutes ces années, et pourquoi le disque ne sort qu’aujourd’hui, alors même que la fin du monde est aussi proche que les rockeurs des sixties du cimetière. « À l’époque, je voyageais beaucoup, explique Jean-Yves, j’avais donc confié les bandes à mon ingénieur du son, John Holbrook [qu’on retrouvera plus tard aux côtés de Todd Rundgren chez Utopia], qui avait une maison dans l’État de New York, sur les rives de l’Hudson River. Pas de bol, un jour de crue, son studio a été totalement inondé. C’est là qu’il m’a annoncé que les masters du Baba étaient parties, euh, dans l’Atlantique. » Le temps passe, encore. Puis l’ingénieur du son retombe miraculeusement sur lesdites bandes. « On a passé les bandes analogiques au four pour vérifier la qualité, et comme elles étaient miraculeusement intactes, j’ai décidé d’enfin sortir l’album, tel qu’il a été enregistré à l’époque, sans rien toucher, sans remise à niveau, rien. Pardon de le dire, mais je trouve que le son est à tomber sur le cul ! »

À l’autre bout du fil, son excitation fait plaisir à entendre. Il y a là la joie du gosse retombant sur sa malle à jouets, bien heureux de retrouver tel soldat de plomb ou tel solo de guitare oublié, comme celui de Melancolia Street que Jean-Yves compare sans trembler à ceux du Floyd période « Dark Side of the Moon ». En vérité, on pense davantage au groupe de rock français nommé Triangle, dont Labat se sent aussi proche – « En France, c’était les seuls qui faisaient de la musique », dixit. Comme eux, mais encore plus rapidement, le Baba Scholae a sombré dans l’inconscient collectif. Comme dit le proverbe rock, nul cordonnier n’est prophète en son pays. Et donc, pourquoi en France rien n’était possible pour le rock ? « Parce que l’oreille des Français n’était pas suffisamment éduquée pour ça, dit Jean-Yves. Puis, à l’époque, le pays était submergé par le rock pop anglais, des Kinks aux Beatles en passant par les Who ou Herman’s Hermits. Et puis je dirais franchement qu’il y avait un complexe français vis à vis du rock anglais ou américain. »

La tendance étant, en politique comme ailleurs, à l’action décomplexée, les inédits et autres surprises françaises ressortent de terre ; chacun y va désormais de sa petite pépite trouvée dans un Eldorado nommé Internet. De cette ruée vers l’or(dinateur), rares sont les surprises vraiment surprenantes (sic). En secouant méticuleusement le tamis, Baba Scholae reste a posteriori cette pierre anguleuse qui détonne d’avec les productions locales, à la fois trop français pour être compris par l’étranger et trop étrange pour être admis par les Français. Évoquant autant les Electric Prunes produits par David Axelrod que le « Lux æterna» de Sheller ou encore le premier album de King Crimson, « 69 » ne se mord pas la queue ; on y aperçoit des guitares stridentes, une batterie qui cavale, un chanteur inspiré mais pas lyrique, du groove anglais et des costumes trois-pièces de milords anglais davantage inspirés par le studio que par les groupies. Ce qui permet d’éviter au Baba, quarante ans après la noyade, cette éternelle bouteille à l’amer envoyée en vain par les naufragés du rock made in France.

La tendance étant, en politique comme ailleurs, à l’action décomplexée, les inédits et autres surprises françaises ressortent de terre ; chacun y va désormais de sa petite pépite trouvée dans un Eldorado nommé Internet. De cette ruée vers l’or(dinateur), rares sont les surprises vraiment surprenantes (sic). En secouant méticuleusement le tamis, Baba Scholae reste a posteriori cette pierre anguleuse qui détonne d’avec les productions locales, à la fois trop français pour être compris par l’étranger et trop étrange pour être admis par les Français. Évoquant autant les Electric Prunes produits par David Axelrod que le « Lux æterna» de Sheller ou encore le premier album de King Crimson, « 69 » ne se mord pas la queue ; on y aperçoit des guitares stridentes, une batterie qui cavale, un chanteur inspiré mais pas lyrique, du groove anglais et des costumes trois-pièces de milords anglais davantage inspirés par le studio que par les groupies. Ce qui permet d’éviter au Baba, quarante ans après la noyade, cette éternelle bouteille à l’amer envoyée en vain par les naufragés du rock made in France.

Plus connu par les puristes sous le nom de M. Frog, Jean-Yves Labat semble conserver une insatiable curiosité, une envie de rallumer le feu qui, pour paraphraser l’exilé fiscal nommé Jean-Philippe Smet, permettrait de « laisser derrière toutes les peines, les haches de guerre et les problèmes ». Si la rime est certes pauvre, l’histoire du Baba Scholae est tout l’inverse. Et, alors que Jean-Yves Labat de Rossi finit de me raconter son histoire au téléphone en m’expliquant que la sortie de « 69 », il l’espère, lui permettra aussi de renouer contact avec les membres du groupes, une dernière anecdote tragicomique traduit mieux que tout le reste pourquoi le groupe n’a jamais fonctionné ici, en France : « Un jour on se retrouve à jouer au Rock & Roll Circus, et là un type dans le public, complètement bourré, commence à gueuler que c’est pas du rock, que c’est pourri. Le type en question, c’était Johnny Hallyday. »

Baba Scholae « 69 » (Advitam Records)

Disponible en CD, bientôt en vinyle

http://www.advitam-records.com

5 commentaires

cette musique est belle.

Encore une belle étape dans ton process de réhabilitation des figures du rock d’un autre temps. C’est pas dégueu, y’a des passages vraiment intéressants. Je prends pas tout mais ça fait plaisir rien que pour l’histoire.

Chouette morceau ! Bel trouvaille, beau travail : ça incite à se rouler un petit pet’ tout ça 😉

BelLE trouvaille.

Et quelle chute sur Johnny !

Arf tout un symbole en effet…

Sylvain

http://www.parlhot.com

L’ovni 69, de Baba Scholae, vaut cas d’école. Soit un 33-tours daté de 1969, d’où son nom, d’un groupe 1967 inconnu au bataillon. La suite ou fin, ce sont les masters sitôt égarées (au propre et au figuré) de cet opus prog rock. D’obédience jazz-rock, école de Canterbury à la Soft Machine ou consorts Crimson, Floyd, Camembert Electrique ou Gong, c’est un brouet psychédélique tout aussi bien évocateur de tels Savoy Brown, Iron Butterfly (les effets de batterie électronique), entre cent Donovan, Ronnie Bird ou Manset envapés d’air du temps Cream, en résonance de Their Satanic Majesties Request stoned (il y a des flûtes de Jajouka, comme chez Jethro Tull, sur Keep It Rythmique), sans oublier les Beatles en plein trip ashram.