Le label Transversales Disques a été créé en 2017 par Jonathan Fitoussi et Sébastien Rosat. Guidée par cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir des enregistrements inédits, rares ou tout simplement oubliés, la paire nous raconte aujourd’hui l’histoire de cette maison pas comme les autres à travers deux sélections de 5 albums (goûts personnels vs sorties du label) mais qui se répondent toutes entre elles, en échos.

Bernard Parmegiani, De Natura Sonorum (1975)

Cet album est considéré comme un classique de la musique électroacoustique. Simplement, est-ce l’un si ce n’est le premier disque du genre qui vous a poussé à lancer votre label ?

Jonathan Fitoussi : Non, ce disque n’est pas spécialement déclencheur. L’envie de faire de ce label, c’était quelque chose que nous avions en sommeil avec Sébastien depuis de nombreuses années. On s’est retrouvé il y a 5 ans — même si on se connaît depuis bien plus longtemps que ça — avec cette envie commune de créer Transversales. On l’avait en tête depuis un temps conséquent, sans que ça aboutisse finalement.

Ce disque une une pièce fondamentale de la musique électroacoustique, qui je trouve, n’a pas pris une ride. Ce qui était intéressant dans les archives de Bernard Parmegiani qu’on avait entre les mains — on a sorti trois disques de Parmegiani —, c’était justement de montrer l’autre facette de son travail, en miroir avec cette pièce fondamentale de l’électroacoustique. Cet album me procure toujours le même effet. Lorsque je le réécoute, je trouve dans la musique électronique quelque chose d’extrêmement moderne. Parfois, c’est simplement quelques minutes ou quelques secondes par-ci, par-là…

Pour faire le lien avec le label, ce qu’on avait entre les mains c’étaient des œuvres qui dataient un peu près de cette période, du début des années 70, du début des années 80, mais qui étaient traitées pour l’image — les films, les pubs, la radio… Il faut savoir que quand il a écrit « De Natura Sonorum », il était « sous l’emprise » de Pierre Schaeffer et du Groupe de recherches musicales [GRM ; ndr], qui avait quand même un certain code, un certain devoir d’écriture, même si la personnalité de chaque compositeur est très différente. Il y en a qui l’ont mal vécu et qui l’ont quitté très vite. Là, je pense à Pierre Henry qui avait son propre langage. À l’inverse, des gens comme Bernard Parmegiani sont restés très longtemps au GRM. Par contre, ils ont monté des studios chez eux pour justement développer une musique… je ne dirais pas populaire, on est loin de là, mais qui était « plus accessible ». Voilà, c’est ce qui nous intéresse avec Transversales : montrer une facette inédite de ces compositeurs.

Bernard Parmegiani, Mémoire Magnétique, vol.1 (Transversales ; octobre 2018)

Comme son nom est sorti en premier pour les deux sélections que vous m’avez faites, je me demandais si sa musique était à l’origine de la création de Transversales ?

Comme son nom est sorti en premier pour les deux sélections que vous m’avez faites, je me demandais si sa musique était à l’origine de la création de Transversales ?

JF : C’est vrai qu’au tout début, aussi au lancement du label, il s’avérait que je travaillais beaucoup en lien avec la femme de Bernard Parmegiani depuis déjà pas mal d’années — il est mort en 2013, donc avant la création de Transversales. On avait quelques cartouches un peu sous le coude. Et lorsque j’ai mis l’oreille là-dessus, j’en ai tout de suite parlé à Sébastien. Lui-même avait des choses, dans un autre registre. Et effectivement, ça a été déclencheur. Quand j’ai entendu cette musique de film, Rock (2017), j’ai fait la rencontre d’un Parmegiani que je ne connaissais pas, avec des rythmes, de la TR-808… ça me paraissait dingue. En plus, on découvrait des photos de lui en studio où on le voyait avec des machines… C’était encore une autre image. Donc oui, ça crée une excitation extrême de découvrir ce truc-là, complètement inconnu !

Sébastien Rosat : Ça a été déclencheur, bien sûr ! En tout cas, le fait que tu aies eu accès, Jonathan, au fond Parmegiani, nous a « permis » de passer à une vitesse supérieure. Quand on a vu qu’on avait ce « fond » disponible, on a su qu’on pourrait faire probablement plusieurs volumes… On avait une BO complète qui valait le coup d’être publiée quasiment telle quelle, et derrière, dans l’ensemble de ses archives de musique d’application, on savait qu’il y aurait la possibilité de faire minimum deux, voire trois beaux volumes de musique à l’image et de musique de commande.

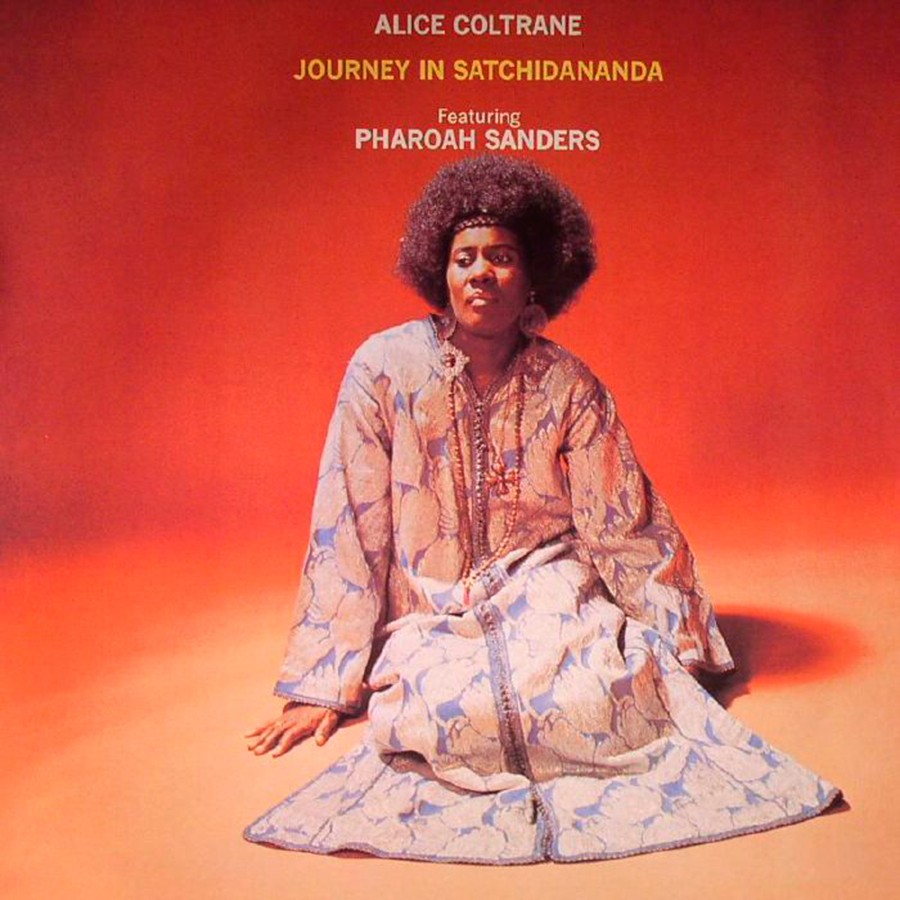

Alice Coltrane, Journey in Satchidananda (1971)

Ici, on change de domaine pour se concentrer sur un autre paradigme que vous défendez chez Transversales : le jazz libre et spirituel. Concrètement, c’est ce disque qui vous motivé à ouvrir le spectre de vos sorties à ce genre ?

Ici, on change de domaine pour se concentrer sur un autre paradigme que vous défendez chez Transversales : le jazz libre et spirituel. Concrètement, c’est ce disque qui vous motivé à ouvrir le spectre de vos sorties à ce genre ?

JF : Je crois que globalement, et juste pour faire un petit raccourci, avec Sébastien on a toujours été très curieux et on a toujours écouté pas mal de styles, allant des musiques électroniques au jazz, au rock… C’est vrai qu’on avait une grande passion pour le jazz spirituel, le free jazz, etc.

SR : Plus spirituel que free d’ailleurs ! Dans le fond, dans ce qu’on a sorti et dans ce à quoi on s’intéresse finalement, les choses très free ne sont pas forcément ce qui nous touche le plus. C’est pour ça que ce disque est assez représentatif de nos goûts respectifs. Au contraire du free, il est très contemplatif et très propre à une sorte de facette du jazz free qu’est le jazz spirituel. Ce jazz qui se tourne vers l’Inde, l’Afrique… ce genre d’influences. Puis, ce n’est pas comme si on était nous même musiciens de jazz free. Quand tu joues cette musique et quand tu l’écoutes, ce n’est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui disent que le jazz, a priori, est une musique qui ne s’apprécie que quand elle est jouée. Moi, au contraire, ce genre particulier de jazz m’a ensuite amené au jazz en général. Je suis rentré par cette porte, parce que justement c’était totalement en dehors de tout schéma, et surtout, assez « déformaté ».

Pharoah Sanders, Live in Paris 1975 (Transversales ; mars 2020)

Le fait d’apprécier cette musique lorsqu’elle est jouée, c’est ce que vous avez voulu transmettre en publiant ce live ?

JF : Pas spécialement. Il s’avère qu’on a réussi à mettre la main sur ces lives. Pour le coup, ce jazz avec ces musiciens d’un tel niveau, enregistré par des compositeurs de l’époque dans des conditions très qualitatives… Cette musique s’y prête très bien. Ce n’est pas forcément le cas de toutes les autres. On a quand même beaucoup découpé ce concert, car il y a pas mal de passages qui étaient justement trop free à notre goût et on voulait rester dans une essence spirituelle. Puis c’était un show inédit qui rassemblait beaucoup de paramètres. Il était donc inédit, d’une super bonne qualité, et pour nous c’est un peu une ligne fondatrice du label depuis le début : la qualité sur le son ou les objets. On est très prudent par rapport à ça. Ce n’est pas parce qu’on est principalement sur les archives dans Transversales qu’on essaie toujours de se dire : « est-ce ça vaut le coup ou est-ce que c’est assez puissant ? » On veut éviter de tomber dans cette idée de ressortir des fonds de tiroir. Il y a quand même un marché, sur les rééditions et tout ça. Donc on se pose la question plusieurs fois. Mais ce concert de Pharoah Sanders, c’était évident. Les chansons qu’il jouait étaient celles qu’on aimait, ça sonnait super bien. C’était aussi le début d’une collaboration avec un photographe de l’époque, Christian Rose. Il y a une petite anecdote. Je mets la main sur ce concert, j’en parle à Sébastien, il me raconte qu’il a un tas de numéros de…

SR : Jazz Hot.

JF : Oui. Il les avait trouvés dans la rue quelques années auparavant. Il regarde dedans et il tombe sur une mini chronique de cette représentation avec une photo timbre-poste. Il retrouve dans le magazine le crédit du photographe. On obtient son numéro de téléphone sur internet et le lendemain matin, première heure, je l’appelle. Il nous répond en confirmant qu’il a des clichés du concert… Il s’est passé une espèce de truc comme ça, et depuis, on travaille avec ce monsieur pour les autres sorties jazz, car il s’avère qu’il a couvert énormément de concerts de jazz de l’époque.

Steve Reich, Music for 18 Musicians (1974 – 1976)

À quel genre de compositions vous a ouvert l’œuvre de Steve Reich, pionnier américain de la musique minimaliste ?

JF : J’ai découvert la musique minimaliste quand j’avais 20 ans, avec un disque de Philip Glass, « Music In Twelve Parts » (1971 – 1974) ; une superbe édition de l’époque. Ensuite, j’ai rencontré Daniel Caux, qui a monté le label Shandar et qui a produit tous ces pionniers en France. Ces albums sont d’ailleurs parus chez nous avant d’être publiés aux États-Unis. Ce disque ressort toujours à un moment donné ou un autre dans ma vie. Parallèlement, je suis aujourd’hui dans les musiques plus électroniques, très influencées par les musiques répétitives – je ne me compare pas du tout à Steve Reich, ce n’est pas ce que je veux dire… Mais oui, ça a été une très grosse inspiration. Et le côté « machine » de la façon dont il faisait jouer les musiciens, ça a toujours été pour moi, une vraie passion. Atteindre ce niveau qui leur permet de jouer presque comme ça… c’est extrêmement puissant.

SR : C’est un peu différent pour moi. J’ai découvert ça à l’adolescence. J’avais accès à la discographie de mon oncle, chez mes grands-parents. Je passais tous mes dimanches après-midi à fouiller dans les vinyles. Il y avait un peu de tout, de la pop, des Dylan… Mais aussi, toute la collection de Shandar ; il était fan du label. Dedans, il y avait Dashiell Hedayat, les concerts de Sun Ra… Et aussi « Four Organs / Phase Patterns » (1970) de Steve Reich. La première fois où je l’ai entendu, c’était une époque où j’écoutais pas mal de musique noisy. Je crois que j’ai aimé le fait que ce soit assez déconstruit. Et surtout, que ce soit des motifs répétitifs qui évoluent comme ça et qui créent une sorte de transe… ça m’a tout de suite saisi. Derrière, je me suis intéressé à son œuvre. C’est pour ça que ça fait partie des influences communes avec Jonathan.

Cet ensemble de travaux fait la part belle à la palette technique de Reich — notamment le « phasing ». Peut-on dire qu’il a été une influence pour toutes sortes de genres alternatifs de la musique électronique qui a suivi ?

JF : Pour moi, c’est évident. Après, la musique électronique est extrêmement large et possède de nombreuses histoires.

SR : Il y a plusieurs raisons à cela. La musique électronique, c’est aussi les machines utilisées pour la produire qui ont fait qu’elle est devenue répétitive ; notamment avec le principe des boucles. Mais, effectivement, quand tu vois l’époque à laquelle ont été produits certains disques de Steve Reich, aujourd’hui, ça paraît quasiment normal d’entendre de la musique avec des motifs répétitifs. À l’époque où toute la musique était soit classique, soit couplet/refrain, c’était complètement avant-gardiste.

JF : Et Daniel Caux avait quand même signé sur Shandar, Steve Reich, Philip Glass alors qu’ils n’avaient jamais sorti de disques aux États-Unis, c’était avant-gardiste de les ramener en France pour les rallier sur son propre label. Sachant qu’ils étaient en plus dans la misère absolue à ce moment de leurs vies… Dans ses écrits, Daniel Caux faisait le lien avec la techno de Détroit, le tout début. Après, on est d’accord ou non, mais pour lui, il y avait une espèce de connexion avec ce côté répétitif et minimaliste du début de la techno. La répétition, la transe que ça pouvait engendrer… Il y avait un lien. Donc oui, pour moi, tout à fait, bien sûr que Reich a été une source d’inspiration.

Philip Glass, Music in Twelve Parts. Concert à Paris, 1975 » (Transversales ; avril 2020)

Vous citiez Philip Glass dans votre réponse. Est-ce que dans votre démarche de recherche, il y a cette idée de remonter le fil du temps pour revenir aux origines des genres musicaux auxquels vous êtes sensibles ?

SR : Par la force des choses, à partir du moment où l’on a commencé à s’intéresser à des bandes inédites et à des œuvres non publiées, forcément, ça nous a ramené sur une période années 60/70, qui en plus de ça est extrêmement foisonnante en termes de créativité. Aujourd’hui, sans faire le vieux con, c’est beaucoup plus difficile de créer quelque chose de singulier dans la mesure où quasiment tout le spectre sonore a été exploré. Ce n’est pas une mince affaire de ne pas faire quelque chose qui ne soit pas déjà un peu teinté d’influences. Là, on est effectivement à la source de genres qui étaient totalement nouveaux.

JF : Ce qui nous a intéressés avec Transversales, c’est justement la transversalité entre les musiques. L’histoire qu’il peut y avoir dans les courants. Et en même temps, Steve Reich a interprété des codes qui existaient déjà, d’une façon plus contemporaine. Tout ça, pour dire que, nous aussi dans Transversales, on fait souvent des grands écarts dans les musiques qu’on va sortir. On marche également aux coups de cœur. Finalement, il y a toujours un lien quelque part entre les différents compositeurs qu’on publie.

Le fil conducteur et le lien entre toute cette transversalité, c’est l’expérimentation.

SR : Le fil conducteur et le lien entre toute cette transversalité, c’est l’expérimentation. On estime en tout cas, que François de Roubaix, Philip Glass, Ennio Morricone ou Bernard Parmegiani, sont des artistes qui se sont intéressés à un moment ou un autre à l’expérimentation. Ils allaient vers de nouveaux horizons. Ils avaient une volonté de recherche et d’exploration des sons. C’est le cas aussi de Philippe Sarde qui fait de la musique de film assez traditionnelle… Mais, dans ses arrangements, il avait déjà quelque chose d’assez expérimental, même si sur le papier ça peut paraître assez classique. L’exploration, c’est le fil conducteur du label et c’est pour ça qu’on s’appelle Transversales et qu’on se permet finalement de sortir des choses de genres musicaux très différents, à partir du moment où cela rejoint ce fil rouge.

Broadcast, Haha Sound (2003)

Par rapport aux précédentes références, on arrive avec Broadcast sur une proposition beaucoup plus pop, plus rock, plus accessible… Quoiqu’assez cryptée en lame de fond.

Par rapport aux précédentes références, on arrive avec Broadcast sur une proposition beaucoup plus pop, plus rock, plus accessible… Quoiqu’assez cryptée en lame de fond.

JF : Effectivement. C’est marrant parce que c’est ce qu’on s’est toujours dit avec Sébastien. Broadcast, c’est un peu un groupe au milieu du carrefour et qui rassemble les différentes influences qu’on a sur Transversales. À la fois, il y a beaucoup d’expérimentations sur leurs albums, car ils ont été des fans des pionniers des musiques électroacoustiques français — on en entend toujours un peu dans les bricoles électroniques de leurs disques. Donc la musique électronique d’un côté, et d’un autre, la musique d’Ennio Morricone évidemment. On a toujours beaucoup aimé ce groupe, bien avant même de faire le label. C’est vrai que c’est revenu quelquefois, en se disant, c’est une espèce de cross-over qui rassemble les différentes influences qu’on a pu avoir dans un format plus pop.

SR : C’est une sorte de format pop de toutes ces choses, mais sous forme de chansons avec des refrains, de la BO italienne, de la librairie musicale, de la musique expérimentale plus complexe… Ça nous a toujours amusés de voir que finalement, il y avait un groupe qui avait réuni toutes ces influences qui nous plaisent.

Jonathan Fitoussi, Plein Soleil (Obliques ; 2020)

Pour continuer ces associations, et un peu par élimination, Jonathan, collons votre disque à Broadcast. Pas nécessairement pas similarité dans le son, mais plus par souci de contemporanéité. Ce qui permet de poser une question sur Obliques, votre label parallèle.

JF : Transversales est orienté autour des archives avec un choix très ouvert. Avec le label, on avait aussi commencé à mettre en place tout un réseau de fabrication etc. enfin tout un tas de choses qu’on maîtrisait comme on l’avait voulu — ce qui nous a pris du temps. Mon activité fait que j’avais également des disques en préparation, alors on s’est naturellement dit : « ça serait bien de “profiter” de ce système mis en place, qui nous convient et nous ressemble ». On a monté cette petite sœur, Obliques, qui est plus jeune avec ses deux ans. Elle rassemble les travaux qui sont dédiés autour de mes projets solos ou collaboratifs.

Vous venez d’ailleurs de dévoiler le disque « Perceptions » sous le nom MODEL ALPHA, un duo avec Julie Freyri.

JF : On en avait déjà publié un en 2015 sur le label Desire Records, une structure sur laquelle Sébastien avait également sorti un album, « Sommet » (2012). MODEL ALPHA est plus électronique, plus orienté vers des boîtes à rythmes comparées à mes essais de musique en solo. On avait fait deux, trois morceaux avec Julie, comme ça, puis à un moment donné on a eu une synchro sur une campagne Chanel. Ça a été un peu le déclencheur.

Ennio Morricone , Città Violenta (1970)

Au milieu de toutes les autres BO de Morricone, pourquoi avoir retenu votre attention sur celle-ci ?

SR : Très honnêtement, il en a tellement écrit que c’est difficile de faire un choix. C’est une de mes préférées, mais comme beaucoup, le film est sans intérêt. À part des Philippe Sarde et des Claude Sautet qui sont des très bons films, finalement, dans les BO qu’on a sorties, on a des partitions qui sont au service de films qui ne sont pas… incroyables. Là, c’est encore le cas. Pour autant, la BO est vraiment dingue. Elle résume un peu toutes les différentes facettes de Morricone, avec les expérimentations puis un autre côté plus pop, avec des morceaux très tempos basses, batteries, etc. Puis derrière, des thèmes avec des motifs qui tournent et qui sont super intéressants. C’est tout simplement une de mes préférées, mais Morricone, c’est tellement vaste comme œuvre… Il y a des BO qui pourraient se rapprocher de choses plus expérimentales, d’autres qui sont beaucoup plus pop… En l’occurrence, celle-ci est un crossover et c’est une bonne symbiose de ce qu’il était capable de faire.

Maurice Lecoeur, Musiques pour l’image (Transversales ; juin 2022)

Dans votre sélection, il y a aussi « Musiques pour l’image (1969-1985) » de Maurice Lecoeur. Vous décrivez ce compositeur comme étant « l’énigme la mieux gardée de la musique française ». Un parallèle pourrait être possible entre lui et Morricone, notamment à travers le foisonnement de l’œuvre du second qui la rend difficile à cerner et le secret du premier qui renvoie au même effet ?

SR : Écoute, oui. Après c’est vrai que c’est difficile de comparer les deux. Là, on parle vraiment d’un génie. Concernant les compos de Maurice Lecoeur, elles n’avaient jamais été diffusées : il a travaillé pour des films et des documentaires assez mineurs finalement, qui n’avait derrière jamais donné lieu à des supports phonographiques… Donc quand on a entendu l’intégralité de ces choses, on s’est dit que c’était super intéressant, car il y avait énormément de thèmes hyper pertinents qui valaient la peine d’être diffusés. De là à faire un comparatif avec Morricone, c’est un peu compliqué, même si tu sens que c’était un bon faiseur, dans la mesure où, sur la face B, on a que des thèmes de musique de films assez classiques. C’est souvent assez inspiré par d’autres compositeurs, et il y a des thèmes très Morricone, très Sarde… Cette face B est très influencée par François de Roubaix qui était aussi son camarade, qui lui a mis le pied à l’étrier. C’est difficile de le comparer à Morricone, car il avait une patte ultra-personnelle, ce qui n’est pas le cas de Maurice Lecoeur. C’était avant tout quelqu’un qui était très bon dans l’exercice de style.

Toutes les autres références sont à retrouver sur la page Bandcamp du label.

Sélection des 5 disques hors catalogue :

Bernard Parmegiani —De Natura Sonorum (1975)

Alice Coltrane – Journey in Satchidananda (1971)

Steve Reich – Music for 18 Musicians (1974 – 1976)

Broadcast – Haha Sound (2003)

Ennio Morricone – Città Violenta (1970)

5 albums du catalogue :

Bernard Parmegiani — Mémoire Magnétique, vol.1 (1966-1990)

Pharoah Sanders – Live in Paris 1975

Philip Glass – Music in Twelve Parts. Concert à Paris, 1975

Jonathan Fitoussi — Plein Soleil

Maurice Lecoeur – Musiques pour l’image (1969-1985)

4 commentaires

snow bilizard!

belgie _ moroco envoi zy charles B.

putassières