La postérité est parfois semblable à la plus banale des remises de prix, on passe sa vie à attendre en coulisses en espérant entendre son nom appelé au micro, on répète à voix basse les mots qu’on a préparé pour le discours et les mains moites se crispent comme le Christ sur la croix. Parfois la consécration vient, on monte au pupitre. D’autre fois pas. On rentre chez soi l’air un peu las et abattu, puis on décide de mettre un vinyle de David Axelrod sur la platine histoire de se sentir un peu moins seul. La postérité n’est finalement rien que ça, une vulgaire queue dans un Franprix à attendre pour passer à la caisse, le tout en priant pour passer la frontière invisible avant la fermeture du magasin.

Né en 1936 à Los Angeles, David Axelrod est l’un de ces « clients » à la postérité. Tour à tour compositeur, arrangeur et producteur, l’américain a presque tout connu sans pourtant jamais connaître la reconnaissance du grand public. Si dire aujourd’hui d’Axelrod qu’il est le grand perdant du revival 60’s, face aux monstres sacrés que sont devenus Lee Hazlewood ou Scott Walker, est un doux euphémisme ; le même quasi soldat inconnu a tout de même traversé six décennies avec à son actif une discographie aux allures de montagne russe, de ses débuts chez Capitol à la traversée du désert des années 80 en passant par la réhabilitation par des rappeurs comme Dre, Dj Shadow, NWA ou un Madlib qui a de toute façon pillé tellement de musiciens qu’il nous faudrait trois annuaires rien que pour l’énumération des victimes. La vie étant un éternel sample et la postérité une gigantesque roue de l’infortune, l’histoire d’Axelrod vaut bien la peine qu’on se penche sur son cas le temps d’un papier ; c’est à la fois vertigineux et abyssal.

Le dernier géant

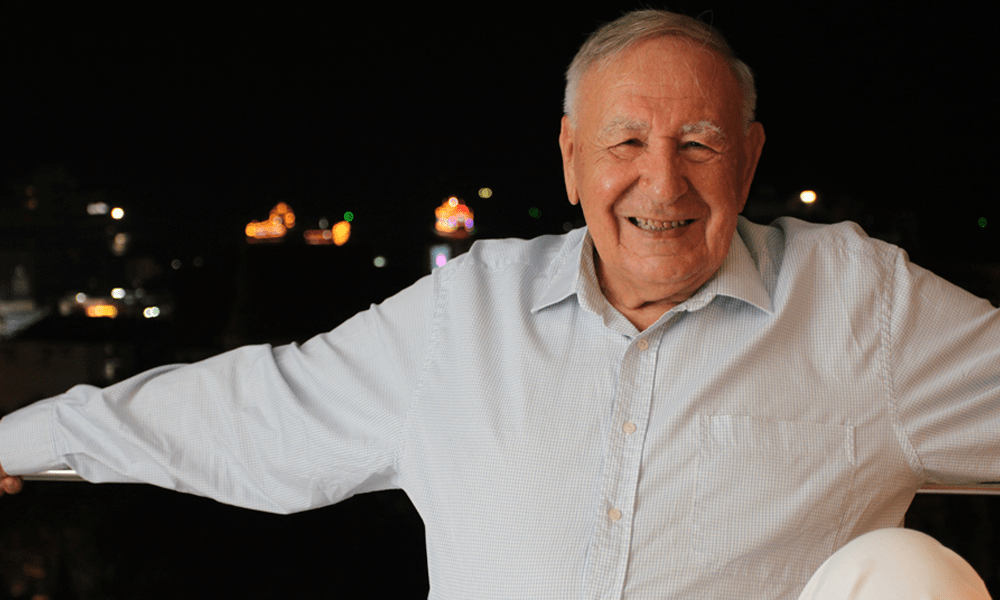

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Axelrod n’est pas mort. Âgé de 80 ans, il attend patiemment la faucheuse dans son fauteuil club de L.A., récoltant de ci de là des éloges depuis que les années 90 ont, dieu merci, fait la lumière sur son immense talent. Bien avant d’acquérir ce statut de vieux lion retiré du business, Axelrod est d’abord le fils de Morris Axelrod, membre de l’International des ouvriers dans les années 30 et socialiste convaincu qui milita longtemps pour le droit du travail. Morris décède en 1945, laissant son fils de 12 ans livré à lui-même, errant de petits boulots en clubs de jazz sur la 52 ième rue new-yorkaise où David découvrira, émerveillé, le jazz d’Art Tatum et Lionel Hampton. À peine le temps de se découvrir une autre passion pour l’héroïne que David retourne à la case départ – Los Angeles – et fait ses premières gammes comme coursier chez Tampa Records où sa culture musicale – et littéraire – lui assure de premières piges en tant que producteur, batteur de session et arrangeur. La boule de flipper est lancée, elle ne s’arrêtera plus.

Comme la paire Leiber & Stoller, le blanc bec est immédiatement attiré par la musique noire, son groove immédiat et ses déhanchés rythmiques. Engagé comme Directeur Artistique par Capitol en 1963, Axelrod se frotte pour la première fois au succès en produisant le jazzman Cannonball Adderley – et notamment le « Live at the club » de 1967 avec le tube Mercy Mercy Mercy. S’en suivra une fidèle collaboration jusqu’à la mort de Cannonball en 1975. Mais Axelrod a d’autres ambitions, notamment celle de former un groupe qu’il pourrait animer comme des pantins et à sa guise, de manière à imposer à la pop culture des 60’s un peu d’érudition sous les guenilles débraillées des hippies à la carrière éphémère. C’est somme toute l’histoire des Electric Prunes, comète de Haley venue de San Francisco qu’Axelrod prend sous son aile sur deux disques magistraux où les chants liturgiques se fondent dans des patterns de batteries mémorables et quasi tous redécouverts à l’aube des 90’s via A Tribe Called Quest, Lauryn Hill et consort.

Lorsque sort en 1968 « Release of an oath » le deuxième disque des Prunes produit par Axelrod, les USA ne semblent véritablement pas prêts à cette déferlante mélodique où le groove surpasse de loin – dans le mix – l’importance du chant et des paroles, deux éléments bien secondaires chez cet Axelrod trop fasciné par les violonnades et autre breaks pour s’attarder sur les beuglements du rock adolescent. Le disque est un échec, un four, quelque chose de finalement pas si éloigné que ça du « Lux aeterna» de William Sheller sorti en 1971 ; cela n’empêche pas les Electric Prunes d’être retenus au générique d’ « Easy Rider » grâce au titre Kyrie Eleison. Peu importe si les Prunes ne savent même pas lire une partition, Axelrod leur ouvre les portes de la consécration tardive et le groupe restera finalement dans les livres d’histoire comme l’un des garage bands présents sur la compilation Nuggets de Lenny Kaye. À l’image de The Chocolate Watchband, autre groupe américain des 60’s modelés comme un boys band, les Prunes deviennent le temps de deux albums le jouet d’un Axelrod beaucoup moins monomaniaque que son alter Phil Spector et le titre Holy are you résume à lui seul l’envie d’évangélisation des masses par la belle musique : « Holy are you / Holy are you / There’s no god but you / Praised the lord ». Amen.

The elephant in a room

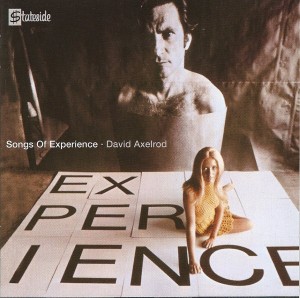

Débute alors une carrière solo dont on pourrait au minimum retenir les deux premiers disques, « Songs of Innocence » en 68 et « Songs of Experience » en 69, comme des clefs de voûte de l’œuvre Axelrodienne et tous deux inspirés par des poèmes de William Blake. J’en vois bien deux au fond qui pouffent qu’on s’étonne de redécouvrir ces disques à l’aube des années 2010, laissons les s’étouffer dans l’élitisme pour initiés et extasions nous comme des jouvencelles devant la beauté de morceaux comme Holy Thursday ou The Human Abstract ; des titres où basse et batteries préfigurent de la musique orchestrale du son « Melody Nelson » de Jean-Claude Vannier, lui-même dépouillé par le trip hop trente ans plus tard.

David Axelrod est un homme à la croisée des sentiers, le fils un peu bâtard d’une digne descendances de producteurs cultes où se croisent à table Vannier, Alain Goraguer, Joe Meek, Phil Spector ou bien encore Michel Magne ; soit autant d’hommes de goût ayant connu des succès divers et des malheurs encore plus grands. Vannier ? L’homme d’un seul disque (« Melody Nelson ») et encore même pas le sien. Goraguer ? C’est idem, à peine crédité sur les notes de pochettes de Serge Gainsbourg. Spector alors ? On connaît l’histoire et la moumoute qui perd ses poils au fond d’une prison américaine. Meek ? Un homo crevé en 67. Magne ? Suicidé dans un Novotel en 1984, criblé de dettes et oublié par les professionnels de la profession. Dans ce bocal à idées noires, Axelrod est le dernier survivant, celui qui a surnagé tant bien que mal pour passer le cap des années 2000 sans trop d’encombre et loin des lumières alors que ses disques, dès le début des années 80, peinent à trouver preneurs chez les maisons de disques toutes surcokées et incapables de comprendre les canevas de David. Comment expliquer la différence entre ses succès de producteur et ses échecs en solo ? La réponse vient du principal intéressé : « Frank Zappa [un ami de longue date avec qui Axelrod avait coutume de digresser sur l’œuvre d’Aleister Crowley] m’avait chaudement conseillé d’engager un bon attaché de presse, il me répétait sans cesse à quel point c’était important mais je n’en avais que faire. « Tu fais une grosse erreur » m’a-t-il prévenu, « Quincy Jones a fait la même connerie que toi ».

David Axelrod est un homme à la croisée des sentiers, le fils un peu bâtard d’une digne descendances de producteurs cultes où se croisent à table Vannier, Alain Goraguer, Joe Meek, Phil Spector ou bien encore Michel Magne ; soit autant d’hommes de goût ayant connu des succès divers et des malheurs encore plus grands. Vannier ? L’homme d’un seul disque (« Melody Nelson ») et encore même pas le sien. Goraguer ? C’est idem, à peine crédité sur les notes de pochettes de Serge Gainsbourg. Spector alors ? On connaît l’histoire et la moumoute qui perd ses poils au fond d’une prison américaine. Meek ? Un homo crevé en 67. Magne ? Suicidé dans un Novotel en 1984, criblé de dettes et oublié par les professionnels de la profession. Dans ce bocal à idées noires, Axelrod est le dernier survivant, celui qui a surnagé tant bien que mal pour passer le cap des années 2000 sans trop d’encombre et loin des lumières alors que ses disques, dès le début des années 80, peinent à trouver preneurs chez les maisons de disques toutes surcokées et incapables de comprendre les canevas de David. Comment expliquer la différence entre ses succès de producteur et ses échecs en solo ? La réponse vient du principal intéressé : « Frank Zappa [un ami de longue date avec qui Axelrod avait coutume de digresser sur l’œuvre d’Aleister Crowley] m’avait chaudement conseillé d’engager un bon attaché de presse, il me répétait sans cesse à quel point c’était important mais je n’en avais que faire. « Tu fais une grosse erreur » m’a-t-il prévenu, « Quincy Jones a fait la même connerie que toi ».

La conséquence de cette erreur stratégique ce sera pour Axelrod une carrière solo étouffée par Capitol, effrayée à l’idée que leur poulain puisse préférer la composition (pour lui) à la production (pour d’autres). Fin de l’histoire. Axelrod traverse les années 80 avec une sévère addiction à la cocaïne mais avec plusieurs disques sous le bras dont plus personne ne veut. À force de produire une musique majestueuse pour la crème du business (« Music: A Bit More of Me » de David McCallum, le sublime « A promise » de Miriam Makeba, « Tensity » de Cannonball Adderley), il est devenu ce que Philip Glass appelle « the elephant in a room », l’homme invisible qui prend beaucoup trop de place dans le studio et qu’on finit, en toute logique, par envoyer au cimetière.

Le colosse de Rhodes

En pâtisserie comme en musique, c’est souvent le four qui fait la galette. Le producteur qui façonne le groupe comme de la pâte à pain et qui des louanges ne reçoit rien d’autre, dans le meilleur des cas, qu’un chèque de royalties pour ses vieux jours. Ainsi en est-il pour David Axelrod, complètement fauché et laissé pour mort au début des années 90, qui s’étonne un jour de recevoir un sacré paquet de pognon de Dr Dre pour l’utilisation de The Edge sur le disque « 2001 ». Et qui finit par remonter en selle, toujours dans le semi anonymat, grâce à un disque éponyme publié – hasard quand tu nous tiens – en 2001 sur le label Mo’Wax de James Lavelle, fan de la première heure et leader, faut-il le rappeler, d’Unkle.

Ce retour de hype sur le vieux grisonnant n’a pourtant pas eu le succès escompté. La majorité de ses disques sont toujours introuvables – je vous laisse vérifier sur Deezer, juste pour rire – et son nom évoque au mieux une marque d’aspirateur, un truc vaguement dispensable qui n’aurait pas changé le visage de la pop culture et inspiré tant de générations, même inconsciemment, quant à la manière de faire correctement sonner une batterie pour inspirer les grandes légendes urbaines qu’on imagine encore en réécoutant ses premiers disques solo. Revenu le temps d’une courte apparition en 2004 au Royal Albert Hall, Axelrod eut alors la bonne idée de finir le set en annonçant à l’audience qu’il souffrait « d’une grave maladie » qui clôturait définitivement tout espoir d’un nouvel album. Autant dire que pour le dernier come-back, faudra brosser l’archet du violon sous les aisselles. Comble de l’ironie, le pied de nez à l’histoire continue encore aujourd’hui avec un consultant politique du même nom (David Axelrod, consultant politique américain proche de Barack Obama) qui squatte le classement des recherches Google, c’est dire si l’histoire du vieux producteur était vouée à errer dans les limbes des studios, bien loin des charts et autres facéties de l’industrie musicale. Le jour où le roi David descendra finalement de son trône, peut-être les masses comprendront enfin son rôle dans l’écriture des saintes partitions. Il sera alors et comme souvent trop tard, on pleurera alors le défunt en attendant en vain son successeur. « Le roi est mort, vive le roi ! ». La postérité s’acquiert toujours ainsi, il faut savoir se taire et mourir pour s’élever dans l’inconscient collectif.

Ce retour de hype sur le vieux grisonnant n’a pourtant pas eu le succès escompté. La majorité de ses disques sont toujours introuvables – je vous laisse vérifier sur Deezer, juste pour rire – et son nom évoque au mieux une marque d’aspirateur, un truc vaguement dispensable qui n’aurait pas changé le visage de la pop culture et inspiré tant de générations, même inconsciemment, quant à la manière de faire correctement sonner une batterie pour inspirer les grandes légendes urbaines qu’on imagine encore en réécoutant ses premiers disques solo. Revenu le temps d’une courte apparition en 2004 au Royal Albert Hall, Axelrod eut alors la bonne idée de finir le set en annonçant à l’audience qu’il souffrait « d’une grave maladie » qui clôturait définitivement tout espoir d’un nouvel album. Autant dire que pour le dernier come-back, faudra brosser l’archet du violon sous les aisselles. Comble de l’ironie, le pied de nez à l’histoire continue encore aujourd’hui avec un consultant politique du même nom (David Axelrod, consultant politique américain proche de Barack Obama) qui squatte le classement des recherches Google, c’est dire si l’histoire du vieux producteur était vouée à errer dans les limbes des studios, bien loin des charts et autres facéties de l’industrie musicale. Le jour où le roi David descendra finalement de son trône, peut-être les masses comprendront enfin son rôle dans l’écriture des saintes partitions. Il sera alors et comme souvent trop tard, on pleurera alors le défunt en attendant en vain son successeur. « Le roi est mort, vive le roi ! ». La postérité s’acquiert toujours ainsi, il faut savoir se taire et mourir pour s’élever dans l’inconscient collectif.

En partenariat avec la Gaîté Lyrique, papier à retrouver sur la Gaîté Live

http://www.davidaxelrodmusic.com/

4 commentaires

« the edge », un sample qui a servi à Snoop pas plus tard qu’il y a deux jours à Coachella… Kool, ces plans cul… mieux que le AAA, le CCC… sur double G, évidemment! ;°

et puis electric prunes, groupe garage 60s que cite souvent…dominique a! A(h) A(h) A(h)!… hein, Bester! smiley bis

Electric Prunes et Dominique A, t’es sûr?

La preuve en images à 3:15, chef: http://www.youtube.com/watch?v=OvJP2YWjiqY