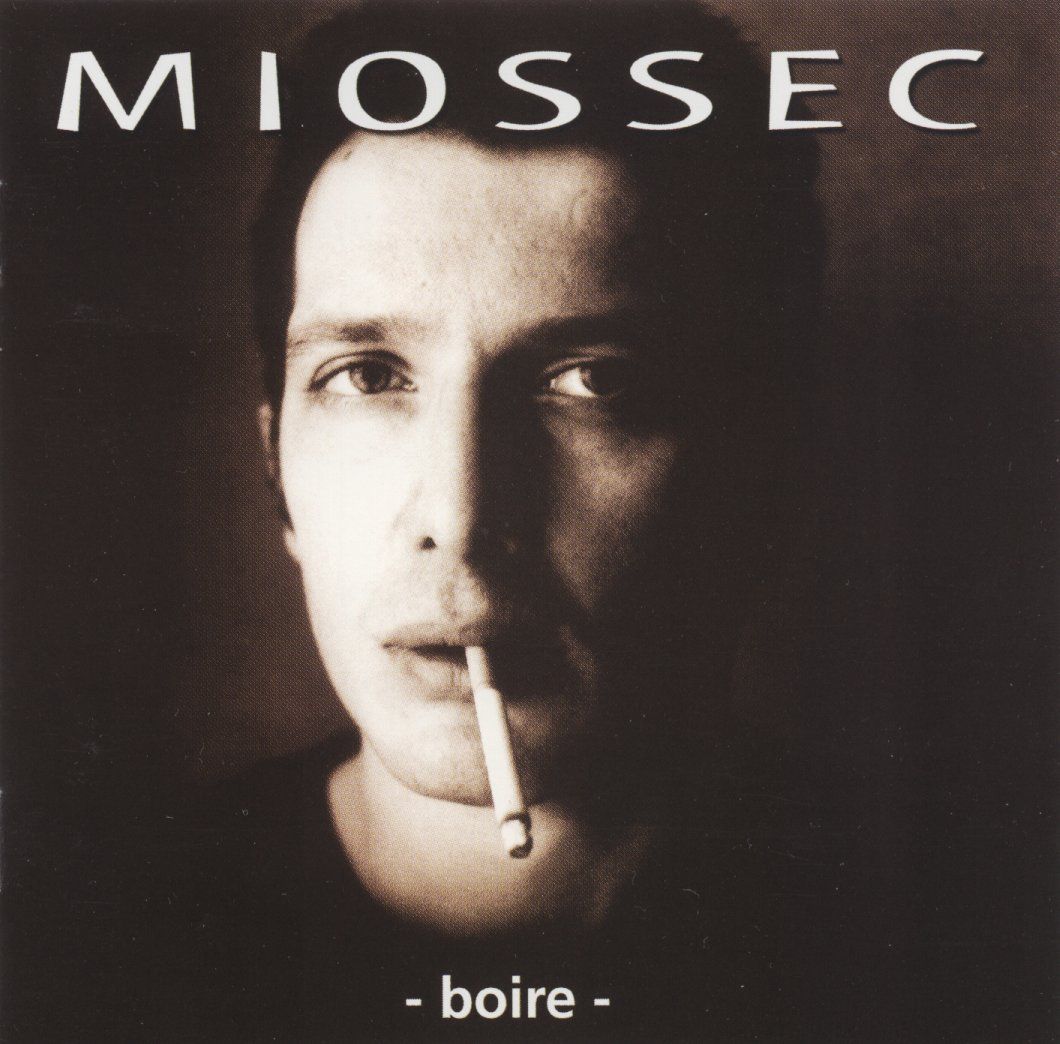

Voilà un quart de siècle, un brestois sortait « Boire », ovni d’une période où le tout technologie gangrénait la production française. Vingt-cinq ans plus tard, une version remasterisée débarque. L’occasion rêvée de remuer quelques vieux souvenirs de jeunesse.

On ne rencontre pas si souvent un compatriote géographique quand on vient du bout du monde et qu’on vit à Lutèce. Brestois comme Miossec, j’ai évidemment un lien particulier avec cet artiste que je n’avais jamais rencontré. Avril 1995. Je vis encore sous la bruine, cette pluie fine qui fait office de spray rafraîchissant 250 jours par an. Je zone rue de Siam, et mes pas finissent par me mener chez Dialogues Musiques, l’un des rares disquaires de la ville. Sac plastique sous le bras, je repars avec quelques compact disc. Parmi eux, « Boire ». Un album qui ne va pas quitter ma platine de salon pendant quelques mois. Produit par Gilles Martin, vendu à 100 000 exemplaires, reprenant un morceau d’un Johnny pas encore déifié par les non-routiers, abrasif comme du papier de verre, ce monolithe de folk agressif est l’oeuvre d’un trio qui durera finalement moins de temps qu’il n’en faut à un brestois pour désaoûler. Vingt-cinq ans plus tard, prétexte pour sanctifier la chose, PIAS ressort cette petite merveille en version remasterisée. Difficile de lui donner tort, tant « Boire » vieillit bien. Histoire d’évoquer la bête, on est allé jusqu’au fin fond du 20ème arrondissement pour cuisiner l’auteur de ce méfait. Play it again, Christophe.

Voilà 25 ans que « Boire » est sorti. Quel regard portes-tu aujourd’hui sur le Miossec de 1995 ?

Tête brulée. Je me comportais comme un kamikaze. Mais un kamikaze qui sait qu’il a une chance d’avoir une autre vie ailleurs. Quand tout le truc est parti, j’étais sur Brest. Je revenais à peine de la Réunion. J’étais parti en droite ligne pour aller jusqu’au bout avec la maquette de « Boire » et tout le bazar. Si ça ne marchait pas, je repartais dans l’Océan indien. Donc, tête brûlée. Mais tête brûlée avec une porte de sortie si rien ne fonctionnait. Essayer de percer dans la musique, c’était pas une mise à mort sociale intégrale, même si je m’étais mis au plus minable pour arriver au truc.

Juste avant « Boire », ton parcours incarnait surtout une certaine idée de la « win ». T’avais bossé comme journaliste chez Ouest France, pour TF1, et tu avais aussi fricoté avec la pub. Pourquoi ce changement radical de cap alors ?

Cette impression de win, c »est dû aux journalistes qui racontent mon histoire. J’ai aussi enlevé de l’amiante à fond de cale des bateaux à Brest et c’est jamais mentionné. J’ai aussi été peintre en bâtiment pendant pas mal de temps, j’ai distribué des tracts… Enfin, j’ai fait pas mal de boulots différents. Et des trucs assez durs. Mais même quand j’avais un bon boulot, je pouvais le larguer du jour au lendemain et repartir avec du boulot alimentaire. Si je devais décrire ma période 18-30 ans, je dirais que c’est pas du tout une trajectoire ascensionnelle. Plutôt quelque chose qui monte et qui se casse la gueule. Chez Ouest France, j’étais bien parti. Je m’occupais de la musique, je recevais tous les disques. J’aurai pu être embauché mais je n’ai pas voulu. Je suis parti, et après Ouest France, je suis devenu peintre en bâtiment à Paris. C’est pas d’une logique imparable mais c’était moi. J’ai aussi bossé chez Gallimard, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans l’océan indien à bosser pour une chaîne de télévision. Ma vie, c’était pas un parcours qui allait de tel point à tel point en ligne droite.

« J’étais pas du tout fait pour être employé. Valait mieux que je sois mon propre employeur ».

Finalement, la musique, c’est le secteur dans lequel tu t’es stabilisé.

Ouais. J’ai aussi fait de la musique parce qu’en regardant mes trajectoires, je me suis rendu compte que je n’arriverai pas à accepter un boulot contraint, avec des supérieurs, etc. J’étais pas du tout fait pour être employé. Valait mieux que je sois mon propre employeur. Dans ma démarche, il y avait autant une volonté de faire de la musique que de vouloir aussi socialement pouvoir trouver une sortie de secours. Les anglais ont ce rapport à la musique. C’est quelque chose qui peut les sortir de la merde. Alors qu’en France, la musique, c’est plutôt un truc de classe moyenne supérieure. On n’est pas au même niveau de violence personnelle. C’est d’ailleurs un des problèmes de ce pays, la musique ne vient pas du dessous.

C’est la première fois que ton actualité est une réédition. Ca te fait quoi de revenir sur tes débuts ? Même si tu avais joué dans Printemps Noir avant, « Boire » est ton premier album, un truc qui par définition n’arrive qu’une seule fois.

J’allais sur la pointe des pieds sur cette histoire d’anniversaire. J’avais rien voulu faire pour les 20 ans de « Boire ». Maintenant que je suis dans cette promo, je me dis que c’était vraiment un truc à faire. Pour ma santé mentale personnelle, et pour tout ce que ça permet comme arrêts, comme retours, comme points de vue sur cette période. En reparler, c’est aussi très intéressant. Au final, tout se conjugue plutôt bien. Je suis aussi très surpris par l’accueil du truc. Je pensais pas que ça génèrerait autant de bazar. Je suis super agréablement surpris de voir qu’un 25ème anniversaire, c’est a priori pas grand-chose, mais que parfois ça prend une dimension étonnante qui me fait du bien personnellement parce que je suis toujours en train de ruminer intérieurement.

Tu n’as pas changé. Dans le livret de « Boire », sous ta photo, il y a écrit Miossec, états d’âme à la con.

Je ne me rappelais plus de ça. J’ai pas quitté cet état là… Je ne suis pas quelqu’un de tranquille. En tout cas pas par rapport à la musique.

Quel était ton état d’esprit à l’époque en signant ton premier contrat ?

A fond. Vraiment à fond. Guillaume, Bruno et moi, nous étions des gros bosseurs. Avides de ne faire que ça. De pouvoir jouer partout. De vivre de la musique. On jouait notre vie sur chaque enregistrement. J’ai toujours pensé qu’il fallait que je fasse quelque chose avant mes 30 balais, et là, tout à coup, c’était la lumière dans le tunnel. Après « Boire », j’aurais pu repartir le coeur serein dans l’océan indien. C’était fait, j’avais coché la case, aha !

« Aujourd’hui, il n’y a aucune chanson que j’aime moins que d’autres. « Boire », c’est mon sésame. »

En 1995, on t’associait déjà ou presque à la nouvelle vague de la chanson française avec Dominique A et Katerine. « Boire », c’est un peu ton A bout de souffle. Boulet ou bénédiction ?

Waouh, la question…(Christophe s’arrête pour aller préparer un café). Cet album, ça a été une bénédiction. Aujourd’hui, il n’y a aucune chanson que j’aime moins que d’autres. « Boire », c’est mon sésame. J’avais entendu « La fossette » de Dominique A chez mon copain disquaire de Brest, Dédé de D3, vers 1993. Si je n’avais pas écouté ce disque, j’aurais lâché l’affaire très vite. Le fait d’avoir entendu qu’un mec à Nantes faisait un truc incroyable, que ça n’était pas de la variété, ça m’avait marqué. Il avait des goûts musicaux indés anglais. Et quand il maniait la langue, c’était pas de la variétoche, c’était pas du rock alterno, ni du rock fusion.

Quels étaient tes goûts à l’époque ? Tu venais de la new wave.

Avec Printemps Noir, on faisait de l’after punk. Pas de la new wave. La nuance était importante. La new wave, c’était les corbeaux… Nous on est arrivés après.

Qu’écoutais-tu ? Internet venait à peine d’arriver, on ne pouvait pas tout écouter aussi facilement qu’aujourd’hui.

Je crois qu’on écoute toute notre vie la musique de notre adolescence. L’afterpunk était toujours là, j’écoutais quasiment que ça. Sur « Boire », Blaine Reininger joue sur 5 titres. Il faisait parti de Tuxedomoon. J’étais fan de leur album « Desire ». Qu’il se retrouve sur notre disque, c’était dingue. Ce que j’écoutais en 1995 ? Ca partait dans tous les sens. Il n’y avait pas de guitare folk partout comme dans les années 2000, on était dans une période plutôt rock. J’adorais Vic Chesnutt et toute cette mini-vague américaine de folk un peu lo-fi. Mais avec « Boire », l’idée n’était pas du tout d’en faire un décalque.

« Boire » est quand même plus proche du lo-fi que de l’afterpunk.

C’est du folk, mais joué de façon moyennement sympa. On voulait être offensifs, mais à notre façon. Ce qu’on voulait surtout éviter, c’était de faire de la musique de feu de camp. On avait plutôt envie de foutre le feu que de s’asseoir à côté.

On va perdre la moitié de notre lectorat parisien mais on s’en fout. Pour tester et affiner les morceaux qui finiront sur « Boire », vous aviez fait la tournée des bars brestois. Aviez-vous joué au Caboulot ?

Je connais bien le Caboulot. Avec Printemps Noir, on répétait à Kérangoff, juste à côté. Ce bar, c’était le repère des Teddy Boys. Vince Taylor y est venu. J’avais beaucoup de copains Teddy mais… Comment dire ça ? Si je rentrais au Caboulot tout seul dans la France de l’époque et dans le Brest de l’époque, j’étais une provoc’ à moi tout seul. Donc non, on n’a jamais joué là-bas, ni avec Printemps Noir, ni après.

Tu as souvent eu la dent dure pour « Baiser », ton deuxième album. Rien à reprocher à « Boire » ? C’est un album dont tu es totalement satisfait ?

Non. J’en n’étais pas si dingue que ça. Je préfère « Boire » maintenant qu’à l’époque. Je vois plus aujourd’hui qu’à sa sortie ce qu’il a d’intéressant. On l’avait enregistré à Bruxelles, au studio Caraïbes, dans le même studio qu’un groupe belge qui venait de terminer son premier album. A 3h du matin, l’assistant du studio me dit « Tiens, viens écouter ça ». Je me retrouve à écouter le premier dEUS sur les grosses enceintes du studio. Un gros choc. Pour moi, dEUS a toujours été un putain de groupe. Leurs trois premiers disques sont dingues. Du coup, quand « Boire » est sorti, j’avais une sorte de comparaison interne avec le premier album de dEUS.

dEUS, un groupe avec qui tu vas rester longuement en contact.

Leur bassiste/choriste Stef Kamil Carlens était venu jouer sur « L’étreinte ». Zita Zwoon a aussi fait des tournées avec nous, ils étaient en première partie. C’était vachement bien en concert, Zita Zwoon.

Pour « Boire », vous étiez trois dans le groupe : toi, Guillaume Jouan et Bruno Leroux. 25 ans plus tard, il y a prescription alors on te pose la question : pourquoi aviez-vous splitté ?

C’est tout couillon. On avait fait la cassette démo à deux, moi et Guillaume. J’avais déjà dans ma besace quelques morceaux que j’avais écrits : Evoluer en 3ème division, Recouvrance… J’avais déjà tous les textes, l’idée de l’instrumentation guitare folk sans caisse claire, sans cymbales, sans boite à rythmes. Quand j’ai rencontré Guillaume, on a mis tout ça au clair dans ma chambre de gamin, et on a continué à composer le reste de la cassette. Quand j’étais revenu de la réunion, j’avais failli travailler avec Bruno. Il avait écouté ma première maquette et il souhaitait qu’on bosse ensemble. Je m’étais rendu compte qu’il était chanteur, et qu’avec lui, ça n’aurait pas fonctionné. Bruno était le chanteur des Locataires, Guillaume était le trompettiste/guitariste des Locataires. C’était mes voisins, ils habitaient à 200 mètres. J’ai commencé à faire des concerts avec Guillaume, et Bruno est revenu à ce moment-là. On s’est retrouvé dans un trio où le sujet de la répartition du pouvoir est vite devenu central. Dans Les Locataires, Bruno était le chef et Guillaume l’employé. Pour Miossec, le rapport de force entre eux était inversé et ça a vite suscité de grosses tensions. Notre trio, c’était une formule « super électrique » qui ne pouvait pas durer. D’ailleurs, Guillaume et Bruno ne se sont pas reparlés depuis 24 ans.

J’en déduis qu’ils ne seront pas de la partie sur la tournée à venir pour commémorer « Boire ».

Guillaume va venir à Rennes. Il sera deux soirs avec nous au TNB.

Tout est parti de cette cassette démo de « Boire » que tu évoquais. Comment étais-tu parvenu à être signé sur PIAS ? Il y a eu un long chemin de croix avant ça ?

J’avais personnellement envoyé quelques exemplaires à quelques personnes, dont Jean-Daniel Beauvallet des Inrockuptibles, et à des labels que ça pouvait à mon avis intéresser. N’ayant pas assez d’argent pour arroser toute l’industrie du disque, j’avais ciblé les envois après avoir dupliqué moi-même toutes les cassettes. Tout ce boulot ingrat pour faire avancer Miossec, c’est moi qui l’ai fait.

Pourquoi JD Beauvallet ?

Parce que j’aimais bien ses chroniques de disques. Et j’avais aussi fait des envois aux labels qui me semblaient susceptibles d’accueillir le projet Miossec. Alan Gac de Rosebud était intéressé, mais les groupes qui étaient signés chez lui sonnaient un peu maigrelets. Je pense à Welcome to Julian, des trucs comme ça. Rosebud avait des budgets d’enregistrement « rikikis », du coup ça ne sonnait pas toujours très bien. Je ne me voyais pas avoir fait toutes ces années de boulot pour expédier l’enregistrement en 3 ou 4 jours dans un mini studio. Je ne pense pas que « Boire » aurait marché si on avait enregistré à l’arrache et s’il avait mal sonné.

« Il ne faut pas oublier que la mode en 95, c’était de sortir des trucs méga surproduits ».

Tu envoies ta cassette à JD Beauvallet. Et ensuite ?

J’avais découvert sa chronique en ouvrant les Inrockuptibles. Du coup, j’étais remonté à Paris pour le rencontrer. Il m’avait dit qu’il relaierait autour de lui, mais autour de lui, ça ne marchait pas. Côté majors, on n’avait aucun retour. Aucun retour non plus de tourneurs que je vois encore aujourd’hui et qui regrettent parfois de ne pas nous avoir signé alors. Un copain avait fini par déposé la cassette chez Pias. A l’époque il n’y avait que 4 employés. C’est Kenny, le patron, qui a décidé de nous signer en écoutant la cassette dans sa voiture lors d’un trajet Paris-Bruxelles.

Aucun regret de n’avoir pas sorti « Boire » directement sur une major ?

Aucun. De toute façon, l’album n’aurait pas pu se sortir comme ça dans une major. Ils n’auraient jamais laissé sortir un disque sans batterie, sans une seule caisse claire. Il ne faut pas oublier que la mode en 95, c’était de sortir des trucs méga surproduits. C’était le règne du tout technologique. Heureusement qu’on n’a pas sombré là-dedans car ça date vachement les groupes et leur musique.

Avant de te rencontrer, j’ai réécouté l’album dans sa version de 1995. Ca vieillit très bien.

C’est un album qui n’est pas daté. Il aurait très bien pu sortir en 1985 ou en 1975.

La version qui sort aujourd’hui est une version remasterisée, avec un livret enrichi de témoignages multiples. A titre personnel, es-tu client des albums remasterisés ?

Personnellement, non. Je suis pas un dingue de hi-fi ou de super son. Ce qui m’intéresse dans la musique, c’est la construction des chansons. Je ne suis pas du tout un audiophile.

Remasteriser un album, c’est remettre en cause la volonté initiale d’un groupe, non ?

C’est un peu fort comme opinion. Je dirais plutôt que l’idée est de retrouver cette même volonté mais avec le son d’aujourd’hui, de manière à ce que l’album puisse passer la rampe sur tout type de supports. La façon d’écouter la musique a beaucoup changé depuis 1995. Cette remasterisation, c’est bien pour les gens qui écoutent « Boire » sur un smartphone, mais à titre personnel, je m’en fous un peu.

De quelle façon écoutes-tu la musique aujourd’hui ?

Cela fait très longtemps que j’ai arrêté la collection de vinyles. J’aime bien l’idée de pouvoir bouger quand je veux, et si tu es encombré, tu ne bouges jamais. Je fais comme tout le monde, j’écoute la musique sur des plateformes. Je ne suis pas un esthète. Aujourd’hui, c’est impossible de suivre tout ce qui sort. On est dans l’ère de l’opulence. C’est torrentiel.

Quand tu étais rock critic chez Ouest France, tu devais suivre les sorties, les nouveautés. Tu continues de le faire ?

Plus du tout. J’ai vraiment laissé tomber. Pendant longtemps, j’essayais de suivre pour ne pas passer pour un vieux con. J’aurais jamais cru qu’à un moment donné, je pourrais ne pas connaître tout un pan entier de la musique. C’est pourtant le cas aujourd’hui. Tu me diras qu’à une époque, il y avait un pan entier de la variété française que je ne connaissais pas… Mais aujourd’hui, je découvre les noms de la musique urbaine alors que les mecs sont déjà des superstars. Quand on est jeune, on a l’impression qu’on ne pourra jamais décrocher parce qu’on est trop malin. Mais la réalité et le temps nous rattrapent. On se fait prendre comme tout le monde.

Parlons un peu de liberté. Un mot important dans ta musique, dans ton parcours, dans ce que tu dégages. Cette liberté te vient-elle de ton enfance? Il y a sur Youtube une vidéo assez incroyable de ta mère où elle parle de Printemps Noir avec les autres mamans des membres du groupe. On sent clairement que c’est la plus ouverte de toutes.

J’étais l’enfant le plus libre du quartier ! C’est pour ça que j’ai pu monter Printemps Noir. Je faisais peur aux mères de mes copains, c’est vrai. Mon père était pareil. Il était caporal-chef chez les pompiers, mais c’était un esprit libre. Tous les étés on partait en caravane et on faisait le tour de l’Europe, ce qui ne se faisait pas dans les années 60-70. On allait au Maroc avec une caravane avec une Simca 1100. Ou jusqu’aux îles Shetland, en Ecosse. C’est aussi pour ça que j’aime les tournées, pour l’idée du tracé. C’est vrai que la mère et le père n’étaient pas conventionnels du tout. Du coup ma mère faisait flipper les autres mères et on répétait dans la cave chez nous. Sans mes parents, il n’y aurait pas eu de Printemps Noir, aha !

Qu’avais-tu retiré de cette expérience avec Printemps Noir ? Tu avais alors 18 ans.

« Boire » a pu exister et marcher parce qu’il y avait justement eu Printemps Noir avant. Avec Printemps Noir, on était passé aux Transmusicales de l’époque. Et à la première édition du festival Art Rock à Saint-Brieuc. Avant même que ça s’appelle Art Rock. On avait aussi fait pas mal de premières parties. Des groupes comme Kas Product par exemple. Tout ce qui passait à Brest. Du coup à l’époque de « Boire », plus de 10 ans après Printemps Noir, j’avais déjà cette petite expérience. J’étais un peu armé. Et puis… Après Printemps Noir, le batteur et le bassiste ont monté un groupe qui s’appelait Splash ! Pour moi un des meilleurs groupes bretons qu’il y ait jamais eu. Je les suivais en concert, en répet’, etc. J’étais leur premier fan et j’ai pu suivre tous leurs déboires avec les maisons de disques parisiennes. Je les ai vu se noyer dans les répétitions. Quand « Boire » arrive, je connais déjà des choses du métier et je sais ce que je veux éviter.

« Le monde des maisons de disques était encore plus minable en 1995 qu’aujourd’hui. »

Voilà presque 40 ans que tu fréquentes le milieu de la musique. La question est sans doute trop vaste, mais comment juges-tu son évolution ?

Il ne faut pas se leurrer. Le monde des maisons de disques était encore plus minable en 1995 qu’aujourd’hui. Parce qu’à l’époque, il y avait encore de l’argent. C’est plus le cas aujourd’hui, et on peut finalement se dire que seuls les plus passionnés restent. Quand tu sors de la chaussée aujourd’hui, c’est peut-être pas le chemin de la musique que tu vas prendre. C’est pas forcément le secteur d’avenir le plus porteur. Ce que j’aime aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas de recettes pour réussir. En 1995 et avant, le top 50 était quasiment le seul et unique baromètre. Aujourd’hui, il y a des baromètres partout. Le milieu de la musique est devenu complètement dingue.

Le rock a ses mythes : le roman de Daniel Darc, l’album solo de Robert Smith…Toi qui est si attaché aux mots, écriras-tu un jour un roman ?

C’est marrant, mais écrire un roman ne me semble absolument pas vital. Ca viendra peut-être un de ces quatre, mais pour l’instant, non. Je ferai un bouquin le jour où la musique aura complètement coulé. J’ai aussi un gros problème avec la forme romanesque. Quand je lis la plupart des écrivains actuels, je les vois en train d’écrire. Je les vois dans leur chambre, sur leur ordi, monter leurs trucs, leurs bidules, leurs machins. Je les vois réécrire, retravailler leurs phrases à coup de copier-coller et de touche « Suppr ». Je finirai peut-être par écrire de la poésie, à la main, tirée à 20 exemplaires !

Et le cinéma ? T’en as fait un peu. Aucune envie de persévérer ?

C’est un truc qui m’est tombé dessus. J’en ai jamais réellement fait. Chaque fois c’était pour donner un coup de main, faire une apparition. Il n’y a aucune volonté de développer ça. J’ai même pas d’agent.

Impossible d’évoquer cette réédition de « Boire » sans te parler de l’alcool. Quel influence le divin breuvage a-t-il eu sur ta carrière ?

S’il n’y avait pas eu la boisson, il n’y aurait pas eu « Boire ». La boisson, ça fait aussi partie de l’ADN complet du Brestois, comme tu le sais. J’ai toujours été fan des groupes brestois jusqu’au boutistes. Comme Coyote Pass. Pour moi, c’était ça la norme. Tu te rends vite compte que si tu te comportes comme un brestois à l’extérieur, ça ne passe pas. Déjà à Rennes, ça le fait pas du tout. Alors ailleurs… L’alcool, on a aussi beaucoup joué. De toute façon j’ai toujours vu la musique comme ça : les bars, la boisson, Brest. Un truc assez viril et costaud.

https://www.christophemiossec.com/

7 commentaires

LSeven riot girl, çà va pas bien ruestsabin, cancres ou depassées ?

quelle heure il était pour le dernier rêve ???

j’ai cessé tout interet pour la musique de miossec en 2006 à partir de la chanson de La Facture D’Électricité ,un tube qui m’a gonflé de chez gonflé , se micro tube est passé trop en boucle a la tv et a la radio jusqu’a l’écœurement

25ans qu’ils nous rincent…….

oui mon general, genial, je ferme chez moi pour 6 mois, je vais a la mosquéton……

Italia /_/_ Scotland qui une bonne taloche ?

mis au sec ?