On grandit dans le seul but de faire oublier qui on était. En général, c’est pour de mauvaises raisons qu’on a préféré couper les attaches, faire disparaître un souvenir honteux par exemple. Ainsi, je pourrais moi-même reconnaître qu’à 10-12 ans j’écoutais Vangelis et Jarre parce qu’ils étaient plus facile à faire entrer dans la demeure familiale que les mauvais garçons au look outrancier d’OMD, Fad Gadget ou (mes chouchous) Depeche Mode. Et tant pis si cela manquait de rythme et de groove, au moins j’avais cette texture sonore dont j’avais tant envie gravé sur bande magnétique. Je me goinfrais de ces cassettes copiées dans une chaîne hi-fi dont mon père s’était débarrassé. Moins souvent, on tire un trait avec le passé par nécessité, comme on part sans laisser d’adresse. C’est d’un de ces souvenirs douloureux dont je vais parler ici. Un souvenir de chasse.

Jusqu’à ce que la faucheuse le rattrape par là-même où il laissait faner des hectares de cigarettes, je passais mes vacances scolaires chez mon grand-père. Ma grand-mère avait perdu son combat contre le crabe quelques années plus tôt et la ferme qu’ils habitaient était passablement négligée. On avait rouvert les clapiers des lapins, à jamais béants, et abandonné l’exploitation des gallinacés au milieu desquels je courais en bermuda l’été. Mon grand-père trônait la majorité du temps au milieu des volutes grises qui enveloppait sa télé et le fauteuil où il restait au milieu de ses chiens. Car, chasseur convaincu, il avait toujours eu des chiens. Certains molosses m’avaient filé une trouille terrible tout petit, d’autres avaient été trop heureux d’accueillir mes papouilles de gosse. Mais tous, Braque de Weimar ou Fox-terriers, changeaient radicalement de comportement quand il s’agissait d’aller à la chasse. A l’aube, ils montaient dans des voitures à intérieurs en moquette et semblaient des ouvriers partant à l’usine. A l’abattage. Le lendemain, alors que les chiens seraient redevenus de tendres compagnons un peu niais, j’allais rencontrer la mort. Mais je ne le savais pas encore.

Mort / Odeur

La chasse, je n’y suis jamais allé. Jamais voulu. Mais je la connais quand même. Pas la traque, mais la marche. Les kilomètres de forêt fascinante, mi-attirante mi-menaçante. Ma mère nous emmenait mon frère et moi quand tout était terminé. Après la guerre. Nous garions la petite Volkswagen bleu marine à l’intérieur plastifié qui sentait la colle fondue sous des noyers dont les coques épineuses ramollissaient au sol mousseux. J’en ramassais les marrons d’une douceur infinie et les caressais dans ma poche tandis que nous marchions au travers les bois. Dans les champs retournés, les mottes de terre meuble me dessinaient des virgules sur les jeans et les bottes, tandis qu’intérieurement pensant à ces musiques synthétiques qui m’attendaient à la maison. Les basses faites au synthé, enrobées dans une enveloppe évoquant une gouttière en zinc. Les nappes tremblotantes dans le fond. Les ambiances un peu lugubres qui hantaient les albums de Depeche Mode, les montées haletantes sur les B.O. de Midnight Express ou Blade Runner, autre récurrence de ma CDthèque. Et ces détonations que crachaient les pads de caisse claire qui me semblaient tellement plus palpitantes que toutes les batteries du vieux monde. Les rockeurs étaient alors des types ringards, ils dansaient avec les genoux sur des trucs tolérables par nos parents. Les joueurs de synthé avaient des vêtements introuvables chez Z ou Naf-Naf, jouaient des rythmiques qui semblaient impossible à arrêter manuellement, leurs cheveux repoussaient les limites de la gravité.

J’étais un jeune enfant et la contre-culture vendue sous blister chez Mammouth arrivait jusqu’à moi d’étranges façons.

A l’orée, mon grand-père et quelques voisins ou amis en tenues épaisses pour repousser les frimas des Ardennes, blousons et pantalons côtelés. Pas de bière – so long for the cliché… Des thermos de café faisaient fumer les tasses en plastique dans les mains de ce club silencieux. Les fusils, cassés en leur milieu, recouvraient leurs épaules. L’odeur du cuir des cartouchière, le vert « colvert » des bottes, tout cela s’opposait terriblement à la modernité que j’appelais de mes vœux. Celle-là même qui me grillait les yeux devant Champs-Élysées ou plus tard le Top50. J’aurais dû oublier tout ça, et c’était le cas. Pourtant l’écoute récente de Nasser a réveillé tout ça.

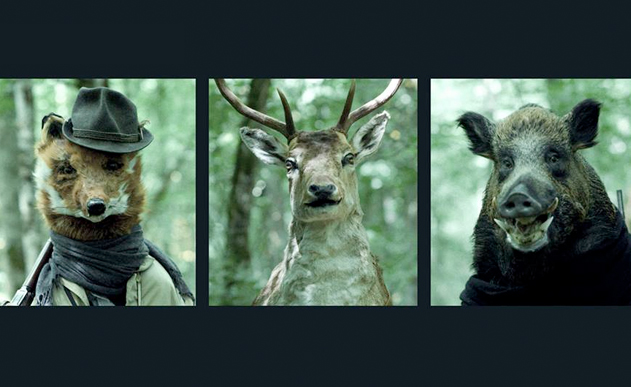

Le EP « #6 » le mois dernier, d’abord avec le clip – qui ne doit pas être pris à la légère puisque deux Nasser sur trois viennent du monde de la réal, des pubards en vidéo – de The World is ours a réveillé une vieille blessure. Pire qu’une balle dans le cœur. Le beat d’I am a man m’assaille et refoule dix ans de chronique musicale au fond de mon gosier, ils m’interdisent de penser que le disco est revenu à la mode ou que ces sons doivent émaner de tel ou tel pack de sons de pro-tools. Ghost Song me renvoie face à ce gamin qui n’avait pour échappatoire à une réalité provinciale et des vacances rurales que les génériques de ses dessins animé, et quelques bandes-son de jeux vidéo. J’avais rencontré le trio pour une interview très promo à Belfort en 2011, j’avais même bien aimé le furieux dancing que leur set avait levé ; du coup je les voyais avec bienveillance. Finalement les beat aseptisés – même joués par un batteur-chanteur – et les guitares dansantes, de nos jours c’est la base, l’ordinaire. Voire naïvement, je me pensais en sécurité en écoutant le SP. Mais la balle qui tue le chasseur ne vient jamais du canon qu’il surveille. Nasser a envoyé son lasso loin dans mon dos, et au bout de la corde c’est la peur qu’il a ramenée.

You are what you are / Out of control

La peur d’être confronté à ce que j’ai trouvé en face de moi en me levant ce lendemain de chasse, dans la salle de bain. Se vidant dans la baignoire. Un lièvre, la peluche qui lui servait de peau à jamais ternie. Une biche, ses yeux globuleux en contact avec le froid carrelage bleu ciel. Gibiers. Sans que j’arrive à savoir si c’était eux ou moi qu’on avait refroidi. « #7 » m’a rouvert cette plaie là. Douleur délicieuse comme le goût métallique du sang dans la bouche avec la crainte vissée au ventre de savoir si on va en crever ou pas. La dernière fois c’était Interpol en 2004 ; j’avais retrouvé mes angoisses de môme pour les lieux mal éclairés, les néons qui grésillent ou la peur de s’asphyxier avec un sous-pull acrylique ou un k-way. Oui, j’étais un gamin salement flippé.

La peur d’être confronté à ce que j’ai trouvé en face de moi en me levant ce lendemain de chasse, dans la salle de bain. Se vidant dans la baignoire. Un lièvre, la peluche qui lui servait de peau à jamais ternie. Une biche, ses yeux globuleux en contact avec le froid carrelage bleu ciel. Gibiers. Sans que j’arrive à savoir si c’était eux ou moi qu’on avait refroidi. « #7 » m’a rouvert cette plaie là. Douleur délicieuse comme le goût métallique du sang dans la bouche avec la crainte vissée au ventre de savoir si on va en crever ou pas. La dernière fois c’était Interpol en 2004 ; j’avais retrouvé mes angoisses de môme pour les lieux mal éclairés, les néons qui grésillent ou la peur de s’asphyxier avec un sous-pull acrylique ou un k-way. Oui, j’étais un gamin salement flippé.

Aujourd’hui les fusils ne fument plus, les doudounes sont remises au clou, mais quelque part dans la salle de bain au bout du couloir, derrière la chaufferie, des animaux qui refusent de mourir attendent mon regard enfantin pour laisser une marque derrière eux. Cette musique-là, plus électrique que ne voudrait nous le faire croire certains rock-critics prêts pour le musée Grévin, cette musique était moderne quand l’autoradio-cassette était un luxe et le répondeur un objet tangible. Vingt-cinq ans plus tard, tout a disparu, empilé chez Emmaüs pour se faire croire que cela n’a pas existé. Et je nierai avoir écouté la moitié des trucs qui me faisaient alors rêver. Mais cette musique-là a laissé des traces de poudre sur nos cuirs. Nasser n’est pas le premier piézo a vouloir le rallumer – « #7 » est d’ailleurs assez souvent à la traîne derrière Poni Hoax, sorte de « chasse à Ker » si je peux me permettre. Mais le feu prend indéniablement. J’ai fait mon maximum pour oublier tout ça. La ferme, les lapins inertes, les malbacks de papy et le son des synthés grésillants. Nasser a rouvert la baignoire-gibecière. Now, start to run.

Nasser // #7 // Bonsaï Music

https://www.facebook.com/wearenasser

1 commentaire

elle marche plus votre vidéo du clip