On se rend souvent compte qu’une chose va nous manquer lorsqu’elle n’est plus là. Bien sûr, la disparition de Tracks, émission culte diffusée sur Arte, va créer un grand vide pour tous ses aficionados. Mais une moindre peine comparée à celle de ses 11 salariés que la chaîne franco-allemande a précipitamment laissée sur le carreau début 2023. Cette fin de partie précipitée est aujourd’hui racontée par Jean-Marc Barbieux et David Combe dans une interview aussi longue que cette émission TV culte. Ne zappez pas.

Le 23 décembre, pendant qu’une bonne partie du monde se la coulait douce englué sur leur canapé à l’approche de la fête de Noël, les 11 salariés de Tracks vidaient leur rédaction. Quelques semaines plus tôt, ils recevaient une missive les avertissant que leurs contrats ne seraient pas renouvelés. En clair : ils perdaient ce job qu’ils aimaient tant, et que les plus anciens pratiquaient depuis plus de 20 piges. Alors que cette annonce devait se faire en interne, un post Twitter a enflammé la toile et déclenché une poignée d’éléments qui ont semé la zizanie. Et malgré cette fin jugée « abusive » par les principaux intéressés, Arte affirmait sur ses réseaux que l’émission continuerait. S’est donc posée la question la plus évidente qu’il soit, et qui est d’ailleurs beaucoup ressortie : si la totalité de l’équipe qui confectionne avec soin chacun des épisodes de Tracks n’est plus, comment l’émission peut-elle continuer d’exister ?

Afin d’y répondre, nous avons été reçus dans la caverne d’Ali Baba parisienne de Jean-Marc Barbieux. David Combe, la seconde tête de la rédaction en chef, était bien sûr présent pour se faire le porte-voix de toute leur équipe. Car oui, à la différence de ce qu’a trop rapidement écrit Arte sur Instagram, Tracks ne fonctionnait pas seulement grâce à « David Combe(s), Jean-Marc Barbieux et Élisabeth Rivière ». À leur côté, il y avait des journalistes qui aimaient fondamentalement leur boulot.

Avant de rentrer dans le dur, commençons plutôt par « l’après ». Tracks n’a jamais existé en papier. Ne serait-ce pas le bon moment pour lancer ce format ?

David Combe : Je trouve ça prématuré, mais on ne sait pas encore exactement. En tout cas, à l’origine, je croyais vraiment que ce métier ne m’était pas destiné. Pour être journaliste, je pensais qu’il fallait être bien meilleur que ce que j’étais. J’avais fait une croix dessus et je n’avais aucune connexion. Par contre, j’ai grandi avec les radios libres, et il y avait cet esprit, quand j’ai commencé à la télévision — vraiment par hasard —, chez Paris Première.

C’était la première chaîne privée du câble, même s’il y en avait d’autres : M6, TF1, la Cinquième. C’était un peu comme une télé libre, puisque personne ou presque ne regardait. Il y avait énormément d’espace de liberté. Quand je suis arrivé là-dedans, j’étais animé du même souffle que dans les radios où l’on pouvait tout faire — enfin, on s’entend. Ce n’était pas industriel tout du moins. Donc, ce souffle là, avec l’esprit de The Face, d’Actuel ou des fanzines, débarque dans les médias. De notre côté avec Jean-Marc, grâce à plein de gens, on arrive sur Arte, une chaîne en construction qui n’avait que 5 ans. Ce n’était pas aussi rationalisé qu’aujourd’hui où il y a des stratégies marketing et éditoriales qui sont redoutables. On n’est probablement pas du tout les bons élèves pour participer à cette dynamique. De toute évidence non, puisqu’on a été virés. Par contre, oui, il y avait ce souffle qu’on a essayé de passer à la jeune génération qui nous a rejoints. Ça leur a plu, car ils ont découvert une manière de travailler décontractée, où l’on se marre. On ne se prend pas au sérieux dans un monde qui le fait beaucoup trop. Les médias, n’en parlons même pas ! Souvent, ils ont l’impression de jouer un rôle de professeurs, de pédagogues…

Jean-Marc Barbieux : On retrouve un peu ça dans le journalisme Gonzo aussi : faire des raccourcis entre des choses qui n’ont strictement rien à voir et te raconter une histoire. Parfois, c’était rigolo parce que j’avais des journalistes et je leur disais : « d’où vient ce mouvement ? » Et ils me sortaient 5 références : « on ne pouvait pas vérifier, alors c’est peut-être ce mec-là qui a inventé… » Ne te fais pas chier à me faire un truc compliqué en me disant que : « c’est ça, puis ça, puis ça parce que ce n’est pas la vérité », raconte-moi simplement la meilleure version. Actuel, c’était les rois de ça. Bon, ils bidonnaient beaucoup. Souvent, ce n’était même pas l’origine… Le but de toute personne qui écrit, c’est de te raconter un truc. Et Hunter S Thompson, il te faisait des histoires avec rien. Par exemple, lorsqu’il te dit que, si les nazis avaient gagné la guerre, Las Vegas serait leur paradis. C’est tellement absurde de mélanger ces deux choses, mais ça marche bien. Le mauvais goût total de Las Vegas…

« L’algorithme télévisuel est là pour te donner ce que tu as envie de savoir : ta communauté, tes copains, t’acheter un pull et des baskets qui correspondent à tes choix… Ça, c’est emmerdant ».

DC : La jeune génération a découvert une manière de faire du journalisme qui est différente, qui existe ailleurs évidemment, mais qui n’est pas le modèle affiché. D’ailleurs, la plupart de nos collègues ne sont pas passés par des écoles. Je pense qu’avec ou sans nous, ils feront d’autres choses. Même si tout paraît un peu plus industrialisé aujourd’hui, je me méfie des apparences… En tout cas, les espaces sont à prendre. Je cite souvent la devise du Canard Enchaîné : « la liberté de la presse ne s’use que si on ne l’utilise pas ». Il faut donc se saisir de ces libertés, parce que personne ne va vous la donner d’office.

Avec l’arrêt de Tracks, pensez-vous que la fenêtre qui mettait en lumière le genre de profils et d’artistes que vous défendiez va définitivement se refermer, au moins dans le PAF ?

JMB : Pour la télé ou ce qu’elle était, oui, c’est fini. Il n’y a plus de programmes conséquents qui t’imposent des histoires. Ce sont des algorithmes qui vont décider. Ça revient sur quelque chose contre laquelle on s’est souvent battu. D’abord, l’algorithme qui n’arrivait pas à nous cataloguer. C’était son gros problème : mais de quoi parle cette émission ? Et c’était là tout notre truc : te surprendre. Dans les mélanges des sujets qu’on faisait, on le faisait sciemment pour que ça soit le bordel dans ta tête à la sortie et que tu aies eu l’impression d’avoir découvert plein de trucs. Même s’il n’y avait que 4 ou 5 reportages. Ce qui est vachement important, c’est que l’algorithme est là pour te donner ce que tu as envie de savoir : ta communauté, tes copains, t’acheter un pull et des baskets qui correspondent à tes choix… Ça, c’est emmerdant. Donc on était effectivement dans un truc qui n’existe plus. Et ce qu’ils veulent faire aujourd’hui, c’est probablement, s’ils utilisent la marque, passer sur le net. Et ça, ce n’est pas du tout la même chose. Quand tu fais du net, tu fais du buzz et tu le recherches. Nous, on n’était pas du tout dans cette logique. C’est rigolo, parce qu’on s’est rencontré à TF1 avec David, et on se retrouve un peu dans le fonctionnement TF1, où l’on regardait toujours les courbes. Là, nos courbes d’Instagram et Facebook étaient scrutées par Arte… Par contre, ça ne les dérangeait pas de caler l’émission à 3h du matin.

DC : Jean-Marc met le doigt sur un truc quand même dingue. On s’est donc rencontré à TF1 et chaque semaine, il y avait une analyse de la courbe d’audience — c’était plus artisanal et les moyens n’étaient pas les mêmes. Aujourd’hui, on a des instruments de mesure qui sont redoutables, avec Internet, à tout point de vue : ils sont précis et en même temps ils ne disent rien. J’avais l’habitude de dire que l’audimat a eu du succès car il évitait aux directeurs de chaînes de regarder le programme. Un chiffre, ça se lit en 1 seconde. Un programme, il faut perdre du temps à le regarder et ça peut être pénible. Donc, si un résultat est bon, ça semble dire que l’émission aussi. Ce qui n’est pas forcément le cas : les gens peuvent regarder quelque chose parce qu’ailleurs, c’est encore plus nul. Je ne veux pas dire du mal d’Internet, car ce n’est pas Internet le problème… Mais il y a cette capacité de pouvoir tout mesurer. Pour les « décideurs », c’est fabuleux ! C’est le même plaisir que les gens qui jouent au tiercé. Ils ont l’impression qu’ils auront le tiercé dans l’ordre. Chaque semaine, ils jouent. Chez nous, chaque semaine, la pauvre équipe web était contrainte d’analyser les résultats — ce que je trouve absurde. Analyser ses propres résultats sans regarder autour, c’est tout aussi idiot, parce que l’audimat fonctionne dans un écosystème. Donc, parfois on avait de bons chiffres, parfois des mauvais… Et puis surtout, on peut avoir de bons chiffres avec une catastrophe derrière parce que les gens se sont écharpés sur le sujet.

JMB : On avait fait une émission sur le « troll rap ». Dix minutes avant que je lance les interviews, on découvre une vidéo dans laquelle Vald fait une quenelle sur son morceau Shoote un ministre. Je me dis qu’il faut lui poser la question, que c’est bizarre de foutre ce signe de Dieudonné dans un clip que les mômes regardent. La journaliste lui demande et l’autre évade le truc, super ennuyé : « mais pourquoi tu me lâches cette question, qu’est-ce que tu veux me faire dire ? » Ça passe, et ça déclenche un shitstorm sur Internet, monumental. On a eu un buzz de merde, avec des insultes à tout va. Par contre, ce qu’ils regardaient, c’était les 1 million de vues. Et ils étaient contents, chez Arte.

Vous soulevez ici le sujet des « communautés » sur Internet. Celle de Tracks est (était?) puissante. Est-ce que vous trouvez qu’elle est en adéquation avec ce que vous représentiez ?

DC : Quand je vois ce qu’il se passe aujourd’hui, bien que je sois très préoccupé par le public, je ne m’estime pas du tout redevable. Il fait de l’émission ce dont il a envie, il prend ce qu’il veut et je ne suis pas là pour le flatter ou le séduire. Je suis là pour l’intéresser. Je ne suis pas là pour lui imposer quelque chose par la force, ni même pour essayer à tout prix de l’attirer. Et je l’ai déjà évoqué, mais le modèle journalistique aujourd’hui a totalement changé. Attention, quand je dis ça, je ne sais pas si dans deux semaines ça ne va pas encore changer. Je parle de ce qui est en cours. Aujourd’hui donc, sous la pression du système des algorithmes et d’Internet, on pense que le rôle d’un média est de donner au public ce qu’il attend et ce qu’il désire — comme tout le modèle capitaliste : créer du désir et de l’anticiper. Créer du désir pour un besoin. Je reviens sur un élément fondamental de Tracks. J’aime bien la culture du passé, mais les médias parlent beaucoup trop du passé. C’est un peu les petits vieux qui discutent entre eux. Ce que je n’aimais pas chez les Inrocks par exemple, c’est qu’il fallait être cultivé pour aimer la musique. Il fallait avoir lu une certaine forme de littérature et savoir plein de choses. Il y a des mots qui ne me parlaient pas et que je ne comprenais pas non plus. Je suis issu d’une classe moyenne et je lisais d’autres trucs, bref. J’avais l’impression d’être un peu exclu. C’était donc une culture qui s’appuyait sur une culture dite patrimoniale que j’appellerai « les récits achevés ». Nous, on parle de « récits inachevés ». Pourquoi les journalistes ne vont pas trop y aller ? Parce qu’on ne sait pas ce qu’on doit écrire là-dessus ni par quel bout prendre le schmilblick. Et c’est difficile, car, parfois, il y a moins de documentation. L’histoire n’est pas écrite. Quand tu vois les documentaires sur certains personnages – dont je pense, la moitié de la population se moque –, et bien, nous connaissons déjà leur destin : on l’a entendu 200 fois !

« La plupart des sujets de Tracks ne deviennent valides que 20 ans plus tard. Nous, on était vraiment là pour faire rentrer le virus dans le domaine légitime de la conversation ».

JMB : Nous avons une connaissance des cultures émergentes qui nous permet de distinguer si on parle d’un effet de mode, d’un produit marketing ou d’un vrai truc. C’était facile de faire un sujet de 10 minutes pour nous. Si on fait Brutal Tatoo, c’est simple : tu vas voir le gars, tu fais l’interview, et hop, tu racontes une histoire autour de ce type qui est un peu chelou. Ça veut dire que l’underground, tu peux en parler dans des émissions comme ça qui sont relativement courtes. Par contre, pour convaincre un mec en costard qui a fait des études supérieures, c’est une autre paire de manches. La plupart des sujets de Tracks ne deviennent valides que 20 ans plus tard. Nous, on était vraiment là pour faire rentrer le virus dans le domaine légitime de la conversation. Au lieu de les considérer comme des freaks, on les prenait pour des humains.

Une des maximes de Tracks pourrait alors être, non pas « ça parle de quoi », mais plutôt « ça parle de qui » ?

DC : David Bola de Radio Nova a dit un truc que je trouve vachement bien : « Tracks pour moi, c’est des questions qu’on ne se pose pas ». J’ai beaucoup aimé cette définition, car c’est un peu ça en fait. Après, on peut lui affilier plein de fonctions ; mais la base, ce sont des êtres humains et c’est ce qu’on oublie aujourd’hui. C’est aussi ce qui nous arrive.

JMB : On partait du principe qu’on s’intéressait à des gens qui ont des projets qui sont étonnants ou bizarres. Une des façons de les faire rentrer dans la boucle, c’était de les humaniser. Tu vas regarder l’émission et tu vas te dire : « tiens c’est marrant, ce mec fait du black metal et des trucs horribles sur scène alors que, quand il était petit, il écoutait France Gall. ». Enfin, c’était une des façons de rapprocher tout le monde. Et c’est vachement important.

DC : C’est comme l’exercice de style de Raymond Queneau, il y a 100 manières de raconter une histoire. Celle qu’on a choisie c’est, de base, d’avoir un casting d’êtres humains qui font des choses inédites ; on parle toujours de mutations, ce n’est jamais une invention totale. Après, dans la façon de les aborder c’est de mettre en avant l’aspect humain plutôt que de faire croire à une force surnaturelle ou à un mouvement incroyable qui vient de nulle part. On sait quand même que c’est un homme avant d’être une tendance.

Même si vous racontez beaucoup d’histoires, il y en a une dernière que vous n’avez pas pu partager, la vôtre. Arte aurait verrouillé la communication autour de l’arrêt de Tracks ?

DC : Oui, bien évidemment. Ça serait quand même très naïf de penser qu’aujourd’hui, une entreprise comme Arte ne souhaite pas maîtriser sa communication.

JMB : Arte et notre production. Ils se doutaient qu’il y aurait du buzz sur la fin de Tracks, au vu de notre communauté sur les réseaux. Ils en avaient un peu peur. Mais ils se sont dits qu’ils allaient supprimer l’émission. Alors, au bout d’un moment, il faut y aller : on appuie sur le bouton. Donc, l’idée c’était de dire, « en fait, ça continue ». Le pôle Internet voulait faire un message d’adieu à leur communauté, vu qu’ils géraient ça depuis 5/6 ans. On leur a dit de ne pas le faire. Il y a des éléments de langage : demander de ne pas dire « adieu », mais « au revoir ». Surtout, il y a de la part d’Arte une frilosité.

« On va être clair : Tracks ne peut pas continuer sans nous ! »

DC : Il faut quand même revenir à une dure réalité : Arte, c’est une entreprise aujourd’hui, une entreprise médiatique. Ce n’est plus du tout ce que c’était. Pour le rappeler, Arte a été créée pour réconcilier les Français et les Allemands. C’est aussi simple que ça. Ils se sont dit : « la culture peut être un moyen pour faire dialoguer les deux peuples ». Quand on a grandi avec Jean-Marc, il y avait des restes de la guerre dans l’imaginaire collectif. Arte a fait ce deuil. Il y avait des histoires parallèles qui racontaient cette histoire de la guerre, mais ils proposaient aux Allemands un visage différent des Français, et vice versa. Aujourd’hui, c’est une chaîne qui veut concurrencer peut-être Netflix ou France TV — enfin je n’en ai aucune idée. Donc, c’est une entreprise. Et aucune entreprise ne souhaite négliger sa communication. Donc Arte a fait son storytelling. Elle nous a bien évidemment interdit de communiquer. Pourquoi dit-elle que les choses continuent ? Dans une certaine mesure, c’est l’astuce qu’a trouvée Arte pour endormir… pour prendre les gens pour des imbéciles.

JMB : Les membres historiques de l’émission en Allemagne sont reversés sur d’autres programmes. Par contre, il n’y a plus l’équipe comme nous, d’origine.

DC : Donc on met de côté 11 personnes et on va faire croire que rien ne change et qu’au contraire, ça va être encore mieux. Alors là, je suis impressionné ! Si on arrive à faire des choses sans les gens qui le font… ! C’est le premier élément. Je discutais avec nos collègues allemands — qui ont aussi eu une polémique —, et ils disaient : « les journalistes ne comprennent rien à si ça continue ou pas. » Mais c’est intentionnel ! L’objectif de la chaîne, c’est de créer cette « confusion » pour laisser croire que Tracks continue. On va être clair : ça ne peut pas continuer ! Ou alors, on vit dans un monde que je ne comprends pas. On vire l’équipe, mais le système continue. La marque existe, bien évidemment. Jusqu’à preuve du contraire, et j’attends qu’on me le démontre. Tracks, avant que la rédaction ne s’y mette, ça voulait dire autre chose qu’un programme télévisé. Puis, un jour, il y a 25 ans, il y a des gens qui ont bossé — Arte a fait sa part — et qui ont fait que ce programme voulait dire autre chose. Mais si on enlève ces gens-là, ça ne devient qu’un mot, qui peut être utilisé pour autre chose. Mais ça, aussi, c’est le problème que tous les médias ont aujourd’hui avec le branding : on veut faire d’un média une marque, alors qu’un média ne devrait pas être réduit à une marque.

JMB : On était devenu l’une des « marques » les plus identifiées : ils ont fait des audits. Les gens considèrent Tracks comme l’émission la plus connue de la chaîne. On a lutté en permanence pour essayer d’en faire un lifestyle. Coca-Cola va te faire des t-shirts ou autres, et ils ont cartonné parce que ça représentait un côté cool dans les années 60, c’était la boisson qui sortait de nulle part. C’est comme ça que tu utilises une marque et nous, on aurait été ravi de faire ça, d’avoir des festivals, la marque « Tracks » qui circule, qui participe à des événements d’art, etc. Ils nous saoulaient en permanence avec ça. Comme si on était en concurrence avec la marque « Arte ». C’était une façon très bizarre de concevoir les choses. Nous, on se considérait comme une sous-marque d’Arte.

« Il faut quand même revenir à une dure réalité : Arte, c’est une entreprise aujourd’hui, une entreprise médiatique. Ce n’est plus du tout ce que c’était. Pour le rappeler, Arte a été créée pour réconcilier les Français et les Allemands. »

Quand vous avez découvert que les journalistes et le public partageaient le message de l’arrêt de l’émission avec autant de ferveur, comment avez-vous réagi ?

DC : Si on parle de sentiments, tous ces messages m’ont donné un sentiment d’injustice. Auquel il faut rajouter de la peine. Je trouve que c’est un mépris — je ne parle pas pour moi, à nos âges, tu sais… — pour tous nos jeunes journalistes et tous les pigistes avec qui on bossait. C’est super humiliant. Ce n’est pas facile de gagner sa vie aujourd’hui. Le métier qu’ils font est un métier compliqué. Certains étaient en CDI à Tracks, mais il y avait tous les pigistes, les monteurs… enfin, tout le monde. Débrancher l’émission, c’était leur dire : « les gars, vous ne comptez pas ! »

JMB : C’est vrai qu’il y a de ça. Outre le fait qu’ils ne voulaient pas communiquer sur la fin, ils ne voulaient juste pas communiquer… avec nous. On a rencontré l’un des patrons il n’y a pas longtemps. Mais je crois que ça s’est fait parce que justement, ça c’est un peu trop vu qu’ils ne communiquaient pas avec nous. D’ailleurs, la conclusion de cette réunion c’était : « on aurait dû se parler avant ». On le savait ! Sauf que, tout a été fait pour qu’on soit écarté du débat dans le futur de l’émission.

Si on reprend le fil chronologique des événements. Le 23 décembre…

JMB : Le 23 décembre, c’est le jour où l’on vide la réaction et qu’on s’en va.

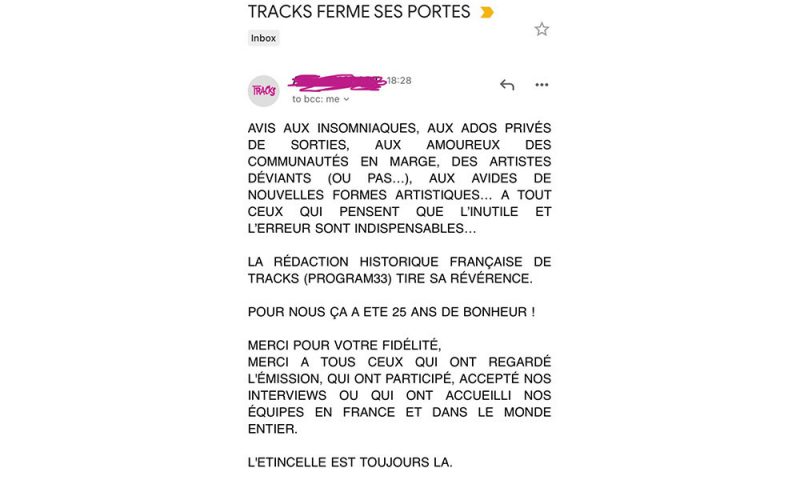

DC : Je refais le truc. D’abord, l’une de nos journalistes permanentes, avec l’accord de notre boîte, envoie un message à nos collaborateurs — journalistes, techniciens, attachés de presse, artistes… — parce que son adresse mail va être clôturée, puisqu’on est virés. On n’a pas pu dire nos adieux à l’antenne, alors pour informer les gens avec qui on travaille, notre journaliste a écrit ce petit message avec une collègue — qui a été validé — destiné à notre « réseau ». On ne parle pas de 5000 personnes, hein ! Dans ce réseau, l’un de nos journalistes pigistes, avec qui l’on travaille depuis quelques années, partage le texte sur Twitter…

JMB : Il a un gros following sur les réseaux pour le coup…

DC : Donc, il écrit un truc du genre : « La mauvaise nouvelle du jour : la rédac française de Tracks ferme ses portes. Longue vie à elle ». À ce message, il ajoute une capture d’écran contenant le mail en intégralité qu’avait envoyé notre journaliste. De là, des gens le retwittent et le reposte en se demandant ce qu’il se passe et ce que cette annonce veut dire. Pour le moment, on ne se situe que sur Twitter. Sur ce, un journaliste d’Europe 1 me téléphone et me pose directement la question : « Alors, Tracks ça s’arrête ou pas ? » Je lui donne ma version, tout en le conseillant d’appeler la direction d’Arte pour vérifier avec eux, non pas si ça s’arrête ou non, mais pourquoi ? L’un des gros problèmes, et c’est pour ça que je te parle d’injustice, c’est qu’on n’a pas eu d’explications. C’est dur d’entendre qu’on est virés sans raison ! En même temps que cette interview pour Europe 1, sort sur la page Instagram et Facebook de Tracks, ce message organisé par la communication et la direction d’Arte qui reprend le mail initial de notre journaliste, mais avec des modifications puisqu’il dit exactement l’inverse ! C’est du révisionnisme ! Là, on en a gros sur la patate et les choses s’emballent, sans que les journalistes ne comprennent rien !

Depuis, j’incite nos collègues journalistes à s’adresser à Arte. C’est à eux de donner leur version. Mais, moi, aujourd’hui, je ne peux pas dire que ça continue comme avant alors qu’il y a 11 personnes qui sont virées, avec une chaîne qui joue la carte « construisons un monde de demain ». Ça ne me dérange pas qu’une chaîne arrête une émission. Mais au moins : assumez ! Ne me faites pas croire que ces 11 personnes n’existent pas ! 11 personnes qui aimaient leur boulot et qui avaient envie de continuer. Qu’on dise que ça continue, car il y a d’autres projets en cours, j’adorerais ! Alors, pourquoi on est virés dans ce cas là ? Parce qu’on ne veut pas de cette équipe. Si on garde les mêmes, on n’est pas obligé de passer par la case « CSP » ou « licenciement économique ».

Program33 a évoqué une justification économique : « faute des revenus produits par Tracks, les 11 salariés qui travaillent à temps plein sur l’émission doivent être licenciés. »

DC : Ce n’est pas une justification, c’est une conséquence ! Ça, c’est normal ! T’es payé pour faire un truc ! C’est ça l’hypocrisie. À un moment donné si Arte s’abonne à Gonzaï et qu’elle arrête de payer son abonnement, et bien elle ne va plus le recevoir.

JMB : Quand on a rencontré le patron d’Arte, c’est ce qu’il nous a dit. On n’imaginait pas qu’il y aurait un licenciement. Ils n’ont juste pas reconduit le truc en disant : « on arrête de donner du fric pour Tracks ». La boîte a reçu une lettre recommandée. Et le mec te dit quand même : « on n’aurait jamais imaginé que ça aboutirait aux licenciements de toute l’équipe. » C’est bizarre ! Après, c’est peut-être leur conception du truc !

DC : C’est comme si on leur coupait leurs salaires : est-ce qu’ils continueraient à travailler chez Arte ?

Dans la suite du message, la chaîne remercie « ceux qui tirent leur révérence », « David Combes, Jean-Marc Barbieux, Élisabeth Rivière, et toutes les équipes de Program33. » Il y a une faute à votre nom, David.

JMB : Ah ça, c’était génial !

DC : C’est un peu freudien. Ça montre qu’ils ne me connaissent pas, bien évidemment ! Ce n’est donc pas étonnant qu’ils orthographient mal mon nom. Puis, ils ne savent pas qui on est. Bon, je ne parle pas de « tirer la révérence » parce que ça, c’est humiliant.

JMB : Non, mais ils ont repris ce qu’on écrivait dans le premier message.

DC : Les mots ont un sens en français ! Puis, ne remercier que 3 personnes quand tu en as 11 qui sont licenciées… Mais quel mépris ! Ça veut dire quoi ? Que si tu n’es pas chef [Élisabeth Rivière est la directrice de la production ; ndlr], tu ne comptes pas ? Tu ne travailles pas ? C’est tellement méconnaître l’émission et son esprit ! Tracks, ce n’est pas l’émission de David Combe, Jean-Marc Barbieux ou d’Élisabeth Rivière ! C’est celle d’une équipe. Nos monteurs parfois faisaient des sujets, nos cadreurs étaient parfois journalistes. On écoutait tout le monde. On a eu des gens recommandés, mais ce n’est pas eux qui bossaient. Ceux qui travaillaient, c’étaient ceux qui avaient des bonnes idées. Tracks, éventuellement, c’est la voix de Chrystelle André, une journaliste ! Ce n’est pas une comédienne. Donc, Chrystelle, c’est Tracks, pourquoi pas. Mais par contre, après, c’est une équipe ! On ne peut pas réduire l’émission à 3 noms, c’est inacceptable. C’est une fois de plus, un mépris pour les personnes qui travaillent. Et je trouve d’ailleurs qu’on méprise énormément les gens qui bossent dans cette histoire. On me dit que j’exagère, mais j’ai vraiment l’impression d’être ce mec qu’on a viré, qu’on prive de son outil de travail et qui adorait travailler. Aujourd’hui, on méprise cet aspect-là. C’est super important les gens qui aiment bien bosser. Ça ne suffit pas pour faire un programme télé, mais on était prêt à trouver une formule.

JMB : Ça faisait 3 ans quand même qu’on était sur le projet.

DC : Oui, et on était prêt à faire plein de changements. Céder notre place avec Jean-Marc pour rajeunir l’équipe — on l’a dit au directeur ! Pourquoi pas, c’est un travail d’équipe, donc ils pouvaient se passer de nous ! Il y avait plein de possibilités, mais en tout cas, elles ne nous ont pas été évoquées. Et la solution qui a été choisie, c’est de fermer le robinet et de licencier. C’est pour ça que je dis qu’il y a un mépris des travailleurs.

La dernière émission pilotée par Program33 et réalisée par vos soins sera diffusée en février — elle est déjà disponible sur Internet. Vous avez une idée de ce que va devenir le programme ?

JMB : Côté Arte, ils affirment que Tracks va continuer, mais il ne faut pas prendre les spectateurs pour des cons. Ils pourraient avoir l’honnêteté de le dire : « On va faire un Tracks, mais ça va être quelque chose de différent ». Nous, on est plutôt certains que pour le moment, ils n’ont rien pour remplacer. On sait très bien qu’ils veulent mettre un « Tracks East », parce que les Allemands ont signé pour 30 émissions l’année prochaine. Donc une émission qui se veut plus militante. Ça va être autour de la guerre en Ukraine avec des artistes engagés. Là, je crois qu’ils souhaitent élargir le truc à des problématiques LGBT… enfin tous les sujets de l’air du temps, mais en prenant parti. C’est un peu le café du commerce, version branchée.

« On a toujours vu la culture comme un enjeu politique ».

C’est une façon de faire qui est à l’inverse de ce que vous avez défendu jusqu’à maintenant.

DC : Jean-Marc et moi ne prenons pas les gens pour des imbéciles : c’est une très mauvaise manière de s’adresser à eux. Je redis aux diffuseurs qu’il faut se rendre compte de la chance qu’on a quand on est un média et qu’on peut parler au public. Il faut le respecter. Il a les moyens de construire un raisonnement. Si on le prend vraiment pour des souris de laboratoire, c’est très embarrassant. Et je ne sais même pas quel contenu on peut leur proposer.

JMB : Ça devient un discours de propagande.

DC : Il ne faut pas dire aux gens ce qu’ils doivent penser ! Ce n’est pas mon boulot ! Je ne dis pas que « Tracks East » n’est pas intéressant, c’est probablement un bon programme. Par contre, ce n’est pas la démarche de Tracks. « Voilà ce que vous devez penser sur la guerre en Ukraine. Voilà où sont les menteurs. Voilà qui vous dit la vérité. » : je trouve ça très compliqué. Nous, on raconte des choses qui se passent. On ne partage pas notre point de vue. Souvent, Arte nous a dit qu’il fallait mettre des avertissements et le donner. Mais… non ! Par contre, le seul moment où on est très intransigeant, c’est quand les personnes en face enfreignent des lois très graves. Tout ce qui concerne l’antisémitisme, le sexisme, le racisme, la pédophilie…

JMB : À l’origine, on ne faisait pas les fachos. Ce n’était pas une émission qui était là pour dénoncer. On mettait en avant les inventeurs. Et s’il y avait un facho, en l’occurrence comme Vald, il fallait poser la question. Sinon, on aurait fait comme tous les autres à dire : « voici un nouveau rappeur qui déboule et on s’en fout de savoir toutes les actions puantes qu’il a faites ». On posait simplement la question. C’était le même exemple avec le stand des fachos de « Babtou Solide » pendant notre reportage sur le béhourd.

DC : Il y a un point qu’on n’a pas évoqué aussi. On disait que la culture paraissait souvent anecdotique, alors que bien évidemment, la culture est fondamentale. On parlait beaucoup de construction et de déconstruction avec les problématiques de genres et les « cutural studies » qui ont bouleversé la société. Pour nous, bien sûr, la culture est un outil de domination qu’il faut déconstruire. Elle a des implications sociales et idéologiques fondamentales. Ce n’est pas que de l’économie, du hit-parade, du divertissement… Il y a plein de valeurs qui passent derrière les artistes. L’art et la culture sont des modes d’expression. Et c’est pour ça qu’il ne faut pas le limiter aux formes classiques. Ça peut s’exprimer de plein d’autres façons, comme dans l’activisme, le sport extrême… On avait fait un sujet sur un festival de techno à Sarajevo organisé par Milošević. On avait interviewé un DJ qui allait jouer là-bas et il nous disait qu’il voulait juste faire la fête. Mais bon, faire la fête, juste avant les élections, avec tous les soutiens de Milošević qui revendiquent faire de la propagande par le biais de la musique techno… Et bien c’était un moyen d’attirer vers eux un public jeune dans le but qu’il vote pour sa réélection. Donc on a toujours vu la culture comme un enjeu politique.

Vous avez organisé un vide-grenier Tracks. C’était un moyen d’encore plus humaniser les histoires que vous avez racontées et d’aussi transmettre des petites graines pour ceux qui se sont procuré les objets ?

JMB : On considère un peu l’émission comme un virus culturel. Des virus qu’on répandait. Tout le bordel que tu as chez moi, c’est des petits bouts de virus culturels. Parce que j’étais en reportage, parce que j’ai aimé ces mecs-là, etc. Donc, tu n’as pas tort, c’est une façon de réhumaniser le truc. On aurait pu tout mettre à la benne ou dehors, comme avait fait Actuel quand Bizot est mort. Il y a un côté fétichiste.

DC : Ce que tu dis est juste. J’avais organisé un moment ce qu’on appelait l’apéro Tracks — il fallait retrouver une olive qu’on avait dissimulée dans l’émission. Ceux qui y arrivaient ne gagnaient rien, ou en l’occurrence le droit de prendre l’apéro chez nous. C’était très touchant parce qu’on voyait qui nous regardait. Dieu sait qu’il y a beaucoup de spécialistes qui parlaient en leur nom et qui disaient nous regarder. Franchement, ils ne ressemblaient vraiment pas à nos spectateurs ! C’est toujours chouette de voir les gens qui s’approprient l’émission et qui l’aiment.

JMB : On a eu des personnages plutôt prolétaires. Comme cette femme de Chartres, cuisinière, lesbienne, qui roulait en BMW carénée. Pas des crétins parisiens, bobo machin. C’étaient des gens qui avaient des vies assez dures et pour qui Tracks représentait une fenêtre importante.

DC : Pour moi, c’était aussi un moyen pour que les journalistes se rendent compte que c’était important. Parfois, tu peux avoir l’impression de parler dans le vide ou pas au bon public. Par exemple, à Paris, pour évoquer Tracks, pas mal de gens vont mentionner le générique. Disons qu’ils ont une lecture différente et l’émission n’a pas le même impact. Et là, on avait des personnes pour qui c’était important. Donc oui, le vide-grenier c’est l’idée de dire que ça leur appartient. Tous ces objets sont pour le public et ça va être également pour une bonne cause : les migrants et les mineurs non accompagnés. C’est aussi un moyen de continuer à nous voir. L’aspect humain chez Tracks est essentiel : ce n’est pas une posture ! On se respectait et sinon c’était dehors. Parce que oui : je suis très intolérant avec les intolérants !

Toutes les photos nous ont été fournies par la rédaction de Tracks.

Les émissions originales de Tracks sont disponibles sur leur chaîne YouTube

13 commentaires

qu’ils zaillent ecouter wagner en russie

& l’amitiée franko allemande ils donnent un coup de pouce ?

d godés d chips du rouge de la chaude beer = branleurs/euses heureux/euses

il n’y a pas de culture musicales etc pérennes chez tracks ,c’est le même mal endémique que gonzai , tout n’est que branchouille ,quand a Chrystelle André cela va bien au delà de sa voix ,c’est la diction et la prononciation et ses intonations qui me font fuir ,idem elle aussi sa diarrhée verbale c’est que de la branchouille , un programme qui caresse dans sens du poil les hirsutes de bobos et hipsters de Montreuil et de boboland city et consorts

« branchouille »

« hipsters »

« bobos »

C’est bon tu coches toutes les cases du néant lexicale

Ça tourne en boucle

Faut consulter mon ami

le néant lexicale c’est pas moi qui l’ai inventé ,je suis pas Larousse moi c’est persévérance , le néant abyssale c’est le contenu de tracks ,

tracks et gonzai ce revendique de feu actuel magazine ,alors que tant dans l’esprit que le contenu éditorial vous etes a des lumières d’actuel , et de toute façon feu actuel magazine de Bizot a beaucoup bandé et pompé sur OZ magazines , « je reviens sur un élément fondamental de Tracks. J’aime bien la culture du passé, mais les médias parlent beaucoup trop du passé. C’est un peu les petits vieux qui discutent entre eux. Ce que je n’aimais pas chez les Inrocks par exemple, c’est qu’il fallait être cultivé pour aimer la musique. Il fallait avoir lu une certaine forme de littérature et savoir plein de choses. Il y a des mots qui ne me parlaient pas et que je ne comprenais pas non plus. Je suis issu d’une classe moyenne et je lisais d’autres trucs, bref. J’avais l’impression d’être un peu exclu. » mdr la belle affaire ,oh les gas les inrocks sont mort en 2009 au rachat du titre pas le bellâtre de la finance noire pigasse ,c’etais il y a deja 14 ans ,l’age d’or des inrocks c’est de 1987 a 1994 au passage a l hebdo en 1995 c’etais pour moi deja la fin ,j ‘ai decouvert le titre en 1988 et je suis rentré tres jeune dans la vie active a 16ans , je suis de petite extraction sociale ,j’en avais rien a branlé de chouchous des inrocks des 90’s , i HATE Mehdi Belhaj Kacem et Bret Easton Ellis et consorts par contre bove ,calet ,et calaferte et hughenin ce sont des peres pour moi ,

Mais on s’en fout de ta vie de merde

T’as toujours pas compris ?

musikque est le mainstream d ela la fat food

c’est rigolo. le papier suggéré en dessous est « vive la mot du vieux monde ». bah voilà ….

malgré quelques rares sujets intéressants

, cette émission était à la limite du supportable : choix de sujets nuls (hipster de merde) et présentation pénible … insupportable !

étonnant qu’elle ait duré aussi longtemps. bon debarras.

Oui bon Traks à fait le tour en délécant au fur et à mesure la musique et c’est bien dommage

Mais y-a t-il une émission équivalente qui continue sur un autre média?

la réponse est non

la fin de la rochelle, la fin des trans, la fin de st malo, la faim de tout

zero ‘disquaires’ ouverts a perpignan gan, comment acheter leurs disq d’hervé villard ?