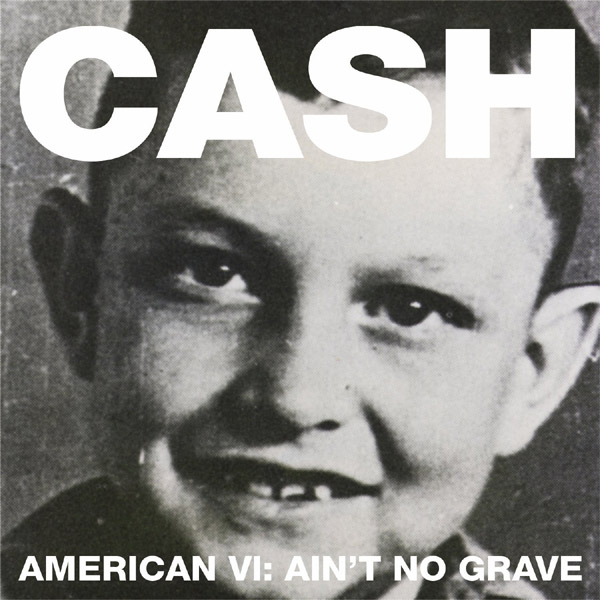

Quatre lettres. Imprimées par-dessus le front d’un gamin aux oreilles légèrement décollées. Son sourire coincé laisse apparaître une dentition qu’on aurait pu penser en meilleur état, pour un gosse qui n’a même pas l’air d’avoir dépassé la dizaine.

Son regard est sombre et déjà dur, vif. On imagine la voix qui n’a pas encore muée lorsqu’il chante ces gospels de champs de coton qui le suivront toute sa vie. Accent campagne et haleine gousse d’ail en plus. Blanches, ces lettres prennent la longueur de la pochette du disque. Et le moins que l’on puisse dire est qu’elles contrastent avec le reste. Ensemble, elles sonnent aussi nettes que le schlass de la scie qui aura raison de son frère: CASH.

Son regard est sombre et déjà dur, vif. On imagine la voix qui n’a pas encore muée lorsqu’il chante ces gospels de champs de coton qui le suivront toute sa vie. Accent campagne et haleine gousse d’ail en plus. Blanches, ces lettres prennent la longueur de la pochette du disque. Et le moins que l’on puisse dire est qu’elles contrastent avec le reste. Ensemble, elles sonnent aussi nettes que le schlass de la scie qui aura raison de son frère: CASH.

En 2010, le gamin sur la pochette aurait dû avoir 78 ans, et prononcer ces lettres est inlassablement suivi d’un court silence de la part de votre interlocuteur. Au pire, vous écopez d’un sourire en coin. Mais pas un mot pendant les quelques secondes qui suivent, jamais. Johnny Cash, c’est soixante-et-onze ans debout ou presque et sept sous terre. Je me rappelle d’un double cd échangé dans une cour de lycée, The Essential, sorti pour ses soixante-dix ans. En mettant ce disque dans une des poches de mon sac à dos, je signais pour revenir régulièrement sur les disques de l’homme en noir. Ma seule obsession chez les types (et plus encore chez les bigots) qui avaient déjà passé l’arme à gauche au moment de les découvrir. Parce que les chansons, en particulier celles que l’on trouve parmi les American Recordings de Rick Rubin, allaient au-delà du mythe du taulard en carton. Elles restent encore aujourd’hui magnifiques, point.

L’au-delà, revenons-y deux secondes : c’est sûrement ce à quoi pensent déjà les yeux de l’enfant sur la pochette d’American VI. Tout évoquer est impossible, l’homme aura gravi autant de montagnes qu’il a traversé de déserts et son histoire ne semble pas pouvoir se résumer en quelques lignes. En tout cas, ce regard est le même que celui d’une photo prise dans les loges de l’Hammersmith Odeon à Londres. Ridé, la cigarette au coin de la bouche, il ressemble de plus en plus à John Brown, l’abolitionniste de la Guerre de Sécession. Un rôle qu’il tiendra au cinéma dans Nord et Sud en 1985, alors que sa carrière musicale semble derrière lui. Jusqu’à ce qu’il rencontre Rick Rubin.

Alors que le gros barbu vient de quitter Def Jam, il fonde American Recordings et son premier projet est de demander à quelques uns de ses amis d’écrire pour Cash. Le résultat relève d’un miracle pour celui que l’on pensait déjà enterré. Une guitare, un salon, un Grammy. Comme pour le premier album de LL Cool J, on pourrait lire « Reduced by Rick Rubin » dans les notes de pochette. C’est le premier volet d’une série qui compte aujourd’hui six volumes et jamais la barbe du producteur n’aura semblé aussi proche de celle du Sauveur. Cette série s’appelle tout bêtement American Recordings, comme si le label avait été créé spécialement pour Cash. Il en profite pour demander pardon pour des pêchés dont la somme mène au moins de la terre au ciel. Ou en Enfer, quand on est tant obsédé par la rédemption. La voix faiblit, tremble à mesure que la maladie l’empêche de respirer correctement et la miséricorde se transforme en chaise roulante. Rick Rubin va jusqu’à engager un producteur de garde pour permettre au musicien d’enregistrer seulement si son état de santé le lui permet. Sa foi est inébranlable, il sait que Dieu le réduira en poussière et ne pense plus alors qu’à lui rendre service, à mettre en garde les pêcheurs.

Alors que le gros barbu vient de quitter Def Jam, il fonde American Recordings et son premier projet est de demander à quelques uns de ses amis d’écrire pour Cash. Le résultat relève d’un miracle pour celui que l’on pensait déjà enterré. Une guitare, un salon, un Grammy. Comme pour le premier album de LL Cool J, on pourrait lire « Reduced by Rick Rubin » dans les notes de pochette. C’est le premier volet d’une série qui compte aujourd’hui six volumes et jamais la barbe du producteur n’aura semblé aussi proche de celle du Sauveur. Cette série s’appelle tout bêtement American Recordings, comme si le label avait été créé spécialement pour Cash. Il en profite pour demander pardon pour des pêchés dont la somme mène au moins de la terre au ciel. Ou en Enfer, quand on est tant obsédé par la rédemption. La voix faiblit, tremble à mesure que la maladie l’empêche de respirer correctement et la miséricorde se transforme en chaise roulante. Rick Rubin va jusqu’à engager un producteur de garde pour permettre au musicien d’enregistrer seulement si son état de santé le lui permet. Sa foi est inébranlable, il sait que Dieu le réduira en poussière et ne pense plus alors qu’à lui rendre service, à mettre en garde les pêcheurs.

Ce sera l’objet d’une de ses nombreuses reprises, le traditionnel God’s Gonna Cut You Down. La vidéo de ce titre reste une preuve de l’aura de l’homme en noir. On y aperçoit entre autres Iggy Pop, Jay-Z, Johnny Depp, son vieil ami Kris Kristofferson et bien sûr Rick Rubin. Un autre, plus jeune, aurait pu aussi tourner dans ce clip : le français Mondkopf pour le remix de ce même titre, rebaptisé Plus de sommeil. « J’ai découvert Johnny Cash avec le morceau Hurt sur mon album préféré dans sa discographie, American IV. C’est un des morceaux les plus émouvants que je connaisse. C’était un outsider et ça me parle. L’aura d’obscurité dans sa musique et autour de lui me fascine. Sa musique devenait de plus en plus belle à mesure qu’il vieillissait. »

Aujourd’hui, les trompettes de Ring Of Fire ne sonnent plus qu’en sourdine, ce n’est pas pour rien qu’American VI s’ouvre avec un autre traditionnel. Il s’appelle Ain’t No Grave, son refrain reste encore après plusieurs dizaines d’écoutes un summum de clairvoyance. « There ain’t no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound, I’m gonna rise right out of the ground, ain’t no grave can hold my body down». C’est, en dessous des quatre lettres imprimées sur la pochette du disque, l’épitaphe qu’il n’est même pas utile d’inscrire pour une carrière qui ne s’appréhende plus que comme on contemple un mausolée. Avec respect.

22 commentaires