Appuyé par des collaborations avec The Limiñanas, Golden Bug propose aujourd’hui un brillant album, « Piscolabis », où se rencontrent guitare western sous peyotl, synthé soviétique, esprit acid-house et featuring vocal prestigieux. Vous aimez le krautrock de hippie drogué qui sent des pieds ? Voici une interview du producteur techno pendant laquelle on a évidemment gardé nos chaussures.

« Il n’y a pas de drogués heureux », proclamait le Dr Olievenstein dans son essai sur la toxicologie et l’étude du LSD paru en 1977. Eh bien, le Dj producteur Golden Bug pourrait le faire mentir avec son disque « Piscolabis » où ce dernier nous ouvre les portes de la perception pour un voyage astral. Pour le premier morceau annonciateur de l’album, Variation sur 3 Bancs – featuring le barbu de The Limiñanas derrière le micro – j’avais écrit à l’époque que c’était le « nouveau « The Court of Crimson King » des années Covid-19 ». Oui, vous allez dire que j’ai du mal à tempérer mon enthousiasme. Eh bien, figurez-vous que « Piscolabis » est une franche réussite. Une œuvre homogène et jamais chiante, remplie de rythme tribal aux ralentis, de synthés délabrés aux touches manquantes qui font « Tcchhhhhiiiiiiiiiihhhhhhhh » très fort, d’éruptions orgasmiques de TB-303 et d’entités maléfiques se succédant au micro pour vous accompagner dans votre triiiiiiiiip. Une invitation baba à la Viens chez moi, j’habite chez une copine, où l’on pourrait trouver, posé dans un coin de l’appartement enfumé au patchouli, des disques écornés de Tangerine Dream, Renaud, ou la BO de Midnight Express.

Là, maintenant, pour tenter d’appréhender « Picolabis » – cette œuvre remplit d’hymnes kraut pour la gilted génération – on a rencontré le fauteur de trouble en chef : Antoine Harispuru aka Golden Bug. Derrière ce pseudonyme, se cache un pernicieux DJ producteur français quadragénaire exilé en Espagne qui a été bercé par les premières raves, les disques de Faith No More et une certaine sympathie pour le diable.

Antoine, que s’est-il passé entre le disque précédent, « V.IC.T.O.R » en 2016, et « Piscolabis » aujourd’hui ?

Entretemps, je n’ai pas arrêté de faire du son. J’ai sorti des EP sur le label Multiculti et le label d’Ivan Smagghe, Les Disques De La Mort. J’ai aussi réalisé un projet avec le producteur In Fields, sur Höga Nord Rekords, du nom de « Vibrations Métalliques ». En parallèle, j’ai commencé à ébaucher sans aucune pression « Piscolabis ».

J’en avais un peu marre d’une certaine répétition. Tout producteur développe des tricks et j’ai voulu inverser cela en collaborant avec d’autres artistes. Soit des connaissances ou des artistes dont j’aimais l’univers musical. C’est pour cela que sur « Piscolabis » je voulais ouvrir la palette sonore et apporter quelque chose de plus organique et qui sort du côté nightclub. Quelque chose que l’on peut écouter en voiture ou chez soi. Pour moi, définir de la musique comme outil pour les DJs, ça n’a jamais été très motivant. En plus, avec la crise sanitaire où je ne sortais pas, cela n’avait pas grand sens et ce n’était pas représentatif de ce que j’avais vécu.

Tu as vécu comment, cette période ?

Tu as vécu comment, cette période ?

Comme une période assez calme ou j’ai bougé de Barcelone pour m’installer huit mois dans un petit village de la Costa Brava. J’étais vraiment en contact avec la nature et la mer pour apprendre à vivre. J’ai l’habitude de vivre en ville et c’était une bonne expérience sur le plan personnel. Et cela m’a permis de faire de la musique dans ce sens : être plus calme. J’avais laissé mon studio à Barcelone et j’ai juste embarqué avec moi un petit setup pour créer des ébauches. J’ai ensuite terminé le disque dans mon studio barcelonais. Je ne suis pas un méga geek de matos, je ne possède pas des tonnes de machines. Ce que je possède, j’essaie d’arriver au bout de ce qu’elles donnent et je les exploite. J’aime bien aussi travailler avec des limites : quand j’ai trop de choix, c’est souvent le bordel. Je préfère bosser avec quatre ou cinq machines et bien les contrôler.

Ce qui m’amusait beaucoup sur ce disque, c’était de contrôler la production – qui est très électronique – et la mixer avec des univers d’autres artistes qui ne viennent pas de l’électronique, comme Narumi Herisson du groupe Tristesse Contemporaine ou les Limiñanas. Des artistes qui peuvent sortir de leurs zones de confort. Le résultat est de créer des contrastes et des surprises. Enfin, je l’espère !

« Il n’y a pas longtemps, j’étais en promo sur France Inter en compagnie d’un autre artiste, et le journaliste lui demande : « Alors, comment avez-vous découvert la musique électronique ? » Et cet artiste lui répond : « Bah, en écoutant « Discovery » de Daft Punk ». Là, je me suis senti comme un dinosaure ! »

Comment s’est produite la rencontre avec The Limiñanas, justement ?

Ca vient de la compilation « Velvet Desert Music Vol 2 » pour le label Kompakt. Jörg Burger, le curateur, m’a demandé un morceau en m’expliquant la thématique axée acid-western, peyotl, etc. Quelque temps avant, j’avais vu les Limiñanas à l’Apollo, une salle de Barcelone. J’avais adoré le groupe sur scène et je m’étais dit que cela serait super de collaborer pour cette compilation. On ne se connaissait pas. Je les ai donc contacté via Instagram, en leur proposant une collaboration. Lionel (le barbu-guitariste. NDLR) était assez enthousiaste et m’a demandé ce que j’avais sous la main. Je lui ai envoyé un morceau sur lequel il a rajouté des grattes puis il a posé un texte dessus. C’est ce one shot pour la compilation qui m’a amené à inviter des artistes avec lesquels collaborer pour mon prochain disque. Il faut dire que, même si j’aime la musique psychédélique des années 70 ultra trippé, c’était assez complexe de tenter de la figer avec des machines. Et l’apport de Lionel – qui est très organique avec ses guitares et ses pédales d’effets – apporte cette touche très planante, voire krautrock.

J’ai remarqué que sur « Piscolabis », Lionel des Limiñanas apparait comme arrangeur sur plusieurs morceaux. C’est un disque électronique et techno, mais en même temps très organique. Il y a des effluves d’autres instruments, mais les machines, elles, sont très prégnantes et en même temps très discrètes. Le tout est très homogène.

C’est cool que tu le trouves homogène, car c’était l’idée. Cela devient compliqué, avec le long format, de ne pas faire un album chiant au bout de trois titres. J’ai un peu pris le morceau Variation Sur 3 Bancs comme point de départ à l’album. J’ai construit plein de petites pièces de puzzle que j’ai encastré avec une certaine logique : trouver le bon ordre ou la bonne collaboration. Et le tout, sans trop de calcul préalable. J’ai envoyé des instrumentaux aux invités qui m’ont répondu avec pas mal d’allers-retours et tout s’est réalisé de manière très fluide, par couches. Ce qui était cool sur ce disque – et contrairement à la fin de mon précédent album, « VICTOR », où j’ai un peu accouché dans la souffrance – là c’était très ludique. Parce que, en général, c’est cool de commencer des titres, c’est cool d’avoir des idées dessus, mais c’est beaucoup plus dur d’arriver à les terminer. Il y a des titres comme Bring The Light avec Pajaro Sunrise que j’ai réalisé en trois jours. C’était très instinctif, avec les machines qui dégueulent des infos. Tout s’est fait de façon légère. Sur ce disque, je suis surtout agréablement surpris de ne pas être lassé de mes propres morceaux à force de les réécouter.

Il y a des plans très krautrock, comme sur les morceaux Fata Morgana ou Niz De Guêpes. Tu avais des influences particulières ?

Pas vraiment, pas directement du moins. Ce que j’aime le plus, c’est de créer des atmosphères avec les textures. J’aime beaucoup l’idée d’autoroute où viennent se greffer des sons, petit à petit, pour se créer une plage d’ambiance. Mais sinon, je ne me suis pas dit : « tiens, je vais faire un morceau dans le style de tel groupe ».

Tu fais partie des producteurs qui luttent contre leur gimmick de production ?

Disons que je lutte sans lutter. Quand j’ai bien essoré des techniques de production, j’aime bien me tourner vers d’autres matériels. Là par exemple, je bosse beaucoup sur une machine russe, une Pulsar 23, une boite à rythmes semi-modulaire. C’est vraiment la machine qui sort des infos dans tous les sens et dont tu tentes de contrôler. Cela créer des incidents, et je suis très en demande de ces jolis accidents. J’aime aussi le fait de ne pas avoir de mur théorique devant moi : j’aime bidouiller et mettre les mains dans les machines. Et je revendique mon côté bidouille.

Tu es présent dans le paysage techno français et européen depuis des années, cependant on te connait assez mal. Tu es un peu un héros discret, caché derrière ce drôle de nom d’artiste : Golden Bug. À quel moment as-tu commencé à t’immerger dans la culture techno ?

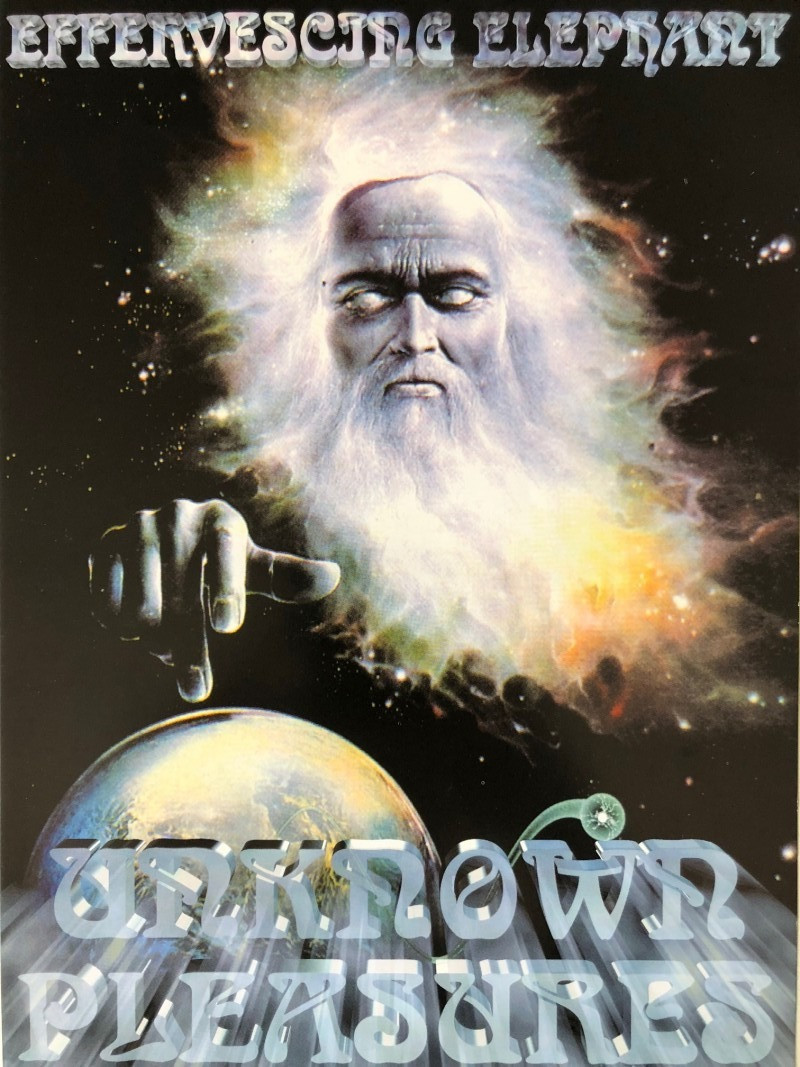

Je suis parisien. En fait, à la base, moi j’étais à fond dans le délire skateboard avec mes grands frères. Il y avait l’explosion du phénomène des raves party au tout début des années 90, avec les raves au Bourget ou Mozinor à Montreuil. C’était l’époque des infolines où l’on te donnait l’adresse. Moi j’étais trop jeune pour ça, mais mes grands frères, eux, avaient organisé une énorme rave party au Bourget du nom d’Effervescing Elephant, où ils avaient invité la crème de Détroit : Juan Akins, Derrick May, Kevin Saunderson aussi, si mes souvenirs sont bons. Et un jour, je suis allé dans leur soirée, j’avais genre 16 ans. Je me suis retrouvé dans un énorme hangar avec de la techno à fond et des mecs complètement défoncés. Moi, j’écoutais des trucs skate qui n’avaient rien à voir, genre les Beastie Boys, Metallica, Guns’n’Roses ou Faith No More. La techno, ce n’est pas une musique que j’ai beaucoup kiffé au début. Mes frères ramenaient plein de disques du magasin Rough Trade à Bastille et possédaient des platines dans leurs chambres. Au début, je ne voulais pas en entendre parler. Puis petit à petit, j’y ai pris gout. À mes 18 ans, on m’a offert une boite à rythmes Roland TR-808, qui valait que dalle à l’époque – maintenant ça vaut une fortune. J’ai commencé à tripoter ce truc puis avec un pote d’école on a commencé à se constituer un petit studio et à y bidouiller des trucs. Même si, pendant des années, on y a principalement fumé des joints. Ensuite avec mon pote Aurélien Haas on a fait le groupe Silicon Boogie, en sortant quelques EPs au débutes des années 2000. À côté de ça, j’avais une boite qui a mis la clé sous la porte et je me suis barré en Espagne. Je devais y rester un an et cela fait des années maintenant.

Après ça, j’ai commencé à y faire des morceaux dans mon coin, sous le nom de Golden Bug. Ensuite, j’ai continué à être sollicité par d’autres labels. Mais je n’avais pas de plan de carrière : cela s’est fait à fur et à mesure. J’avais des dates DJ où j’ai fait d’autres rencontres et d’autres opportunités de sorties sur des labels. Ca m’a permis de rentrer dans un univers que je voyais de l’extérieur.

« Je trouve ça très cool, que des jeunes bidouillent des TB-303 dans leurs chambres pour sortir des morceaux acid-house. »

Qu’est-ce qui t’a marqué dans la techno, quand tu avais 15-16 ans ? C’était une musique nouvelle à l’époque.

C’est surtout l’énergie de la teuf. Je trouvais cela assez dingue : arriver dans des endroits complètement underground seulement allumés avec une ampoule et y voir les gens danser. Avant, j’allais dans des concerts de rock. Là, c’est plus l’énergie de la foule. Il faut souligner aussi que j’ai évolué dans ce milieu techno très jeune, par l’entremise de mes grands frères. Forcément, cela a eu un impact. Mes frères étaient des exemples et j’avais envie de les copier. Et le délire qu’ils vivaient j’avais envie de le vivre aussi. Même si aujourd’hui mes frères ont complètement arrêté ce délire, c’est moi qui ai repris le flambeau !

En parlant d’énergie de la scène techno, aujourd’hui je me sens encore comme un « djeuns » alors que je n’en suis plus un. Il n’y a pas longtemps, j’étais en promo sur France Inter en compagnie d’un autre artiste, et le journaliste lui demande : « Alors, comment avez-vous découvert la musique électronique ? » Et cet artiste lui répond : « Bah, en écoutant « Discovery » de Daft Punk ». Là, je me suis senti comme un dinosaure ! J’ai découvert, la techno via des labels belges comme Bonzaï et des artistes comme Lenny Dee. Des références dont les gens de vingt ans ne connaissent pas l’existence.

Tu déplores cela ?

Ah non, non. Pas du tout. Chacun sa culture et chacun son moment.

Justement, au sujet de ce revival techno 90, beaucoup de jeunes artistes actuels débarquent avec leur Roland MC-505 sous le bras et leur pattern typé 1995. Tu en penses quoi ?

Je trouve ça très cool, que des jeunes bidouillent des TB-303 dans leurs chambres pour sortir des morceaux acid-house. Je trouve cela sain. Ce sont les machines qui dictent la sonorité, ensuite ce sont les personnes qui s’emparent de la technologie. Ce qui est le plus dur c’est de trouver sa patte. De toute façon, le fait que tu fasses quelque chose, je trouve cela super : que cela soit du reggaeton ou de la trance italienne. Et puis, quand tu as une boite à rythmes et une 303 le son est dicté. Ce que j’aime, aujourd’hui, c’est la fusion des genres.

Pour finir, penses-tu qu’il subsiste des traces esthétiques ou sonores dans ta musique de tes amours adolescents : Faith No More ou Guns’n’Roses ?

Ah ! Faith No More, je ne pense pas. Cependant, j’écoutais beaucoup les Beastie Boys et leur travail de traitements de production sur la texture. Ce que j’aimais de cette époque et ces groupes, avec le recul, c’est le côté brut de décoffrage. Je ne suis pas très touché par les sonorités très propres ou policées. J’aime bien quand cela dégueule un peu et que c’est sale. L’attitude Do It Yourself, elle est toujours présente quand je balance en studio des grosses reverb’, un arpégiateur monstrueux ou des voix dans des delay qui giclent de partout. Quand tu arrives à contrôler des machines et à les enregistrer au bon moment, tu peux obtenir des sonorités intemporelles avec une âme.

Golden Bug / « Picolabis » / La Belle Records / 2022

3 commentaires

fight for u ramp!

va voir en HP si les drogués sont heureux,pov pédale

+ bien de tapiner pour poutine et sa mafia ?

Précision : reunir les 3 de detroit etait mon but mais Kevin Sanderson n’etait pas disponible donc seulement Derrick et Juan

Le line up par ordre d’apparition :

Alex Paterson (The Orb) (London)

Per (Amsterdam)

Dimitri (Amsterdam)

Dave Angel (London)

Derrick May (Detroit)

Juan Atkins (Detroit)

Stephanovitch (Paris)

… Fabio Paras etait aussi prevu mais il a planté comme la plupart du temps à l’epoque.