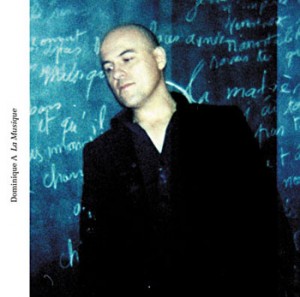

J’en ai fait l’expérience en l’interviewant à la sortie de son précédent album, « L’Horizon », en 2006. Dominique A, ce n’est pas que cet artiste chauve à l’air professoral que renvoient ses chansons. En société, il est tout sauf comme ses chansons. Sociable, sympa, drôle. Et pas con, bien sûr. Avec lui, on peut autant parler de choses sérieuses que se payer une bonne tranche de rigolade. Ça avait donc été un régal de parler avec lui. Speed dating promotionnel oblige, je n’avais eu qu’une demi-heure pour profiter de sa compagnie, mais il est tellement frais, D.A., « Tranquillement à base de tranquilade ! » que j’aurais pu y passer des heures. Et heureusement que j’ai bien ça à l’esprit, parce qu’à l’heure de le retrouver j’ai envie de me prosterner devant lui.

J’en ai fait l’expérience en l’interviewant à la sortie de son précédent album, « L’Horizon », en 2006. Dominique A, ce n’est pas que cet artiste chauve à l’air professoral que renvoient ses chansons. En société, il est tout sauf comme ses chansons. Sociable, sympa, drôle. Et pas con, bien sûr. Avec lui, on peut autant parler de choses sérieuses que se payer une bonne tranche de rigolade. Ça avait donc été un régal de parler avec lui. Speed dating promotionnel oblige, je n’avais eu qu’une demi-heure pour profiter de sa compagnie, mais il est tellement frais, D.A., « Tranquillement à base de tranquilade ! » que j’aurais pu y passer des heures. Et heureusement que j’ai bien ça à l’esprit, parce qu’à l’heure de le retrouver j’ai envie de me prosterner devant lui.

Quand je le retrouve, je suis à bloc dans « La Musique », son huitième album sorti le 6 avril dernier. À chaque fois que je l’écoute, ce disque me met à genoux. Ça vient de ce démarrage à la 2001 : L’odyssée de l’espace. Dans l’enchainement de Le Sens et d’Immortels on se prend une flèche d’extase, comme si d’un jet d’os sortait un (s)trip Space, qu’un groupe collait côte à côte I Want You (She’s So Heavy) et Here Comes The Sun. La grande santé en plein naufrage. Le lyrisme d’Immortels conflue dans le bravache Nanortalik, évocation de ce voyage en mer vers le Groenland qui avait été la toile de fond de « L’Horizon », et c’est de nouveau la gifle avec l’enchaînement de Qui es-tu ? et Hasta que el cuerpo aguante. La sanguine ritournelle du second contraste avec le bad trip lymphatique du premier. Alors s’ouvre le ventre du disque : la banquise brise-glace de La Musique, la petite méca indus de Je suis parti avec toi, la dînette guérilléro solaire du Bruit blanc d’été et celle thalassothérapiste Des étendues.

Tout m’y foudroie, avant que ça ne se gâte sur les trois derniers titres. Comme dans l’album « Auguri », qu’il n’avait pu s’empêcher de mazouter de quelques sombres plages alors qu’il l’avait voulu lumineux et qu’il avait d’autres lueurs en stock, Dominique n’a pas pu s’empêcher de saboter la ligne droite de « La Musique » des titres empreints de malaise que sont Des garçons perdus, Hotel Congress et La fin d’un monde. Contrairement au reste du disque où tout est mis en équilibre et où il y a quatre singles (Immortels, Hasta que el cuerpo aguante, Nanortalik et Le bruit blanc de l’été) et une « Pyramid Song » (La Musique), avec ses histoires de garçons qui « ne rient jamais », de « belles américaines » qui s’épilent et de « lait blanc dans l’étable sombre ». Musicalement comme textuellement, son dernier quart franchit un cap dans le bizarre, ça sent l’abandon, le délabrement, la pourriture, et tout s’affaisse dans une fin fuyante. Mais ça, c’est des choses qui font que c’est lui. Bien qu’il s’ouvre, il brouille toujours les pistes.

À part ces nerdeux de Chronicart, l’immense majorité de la critique a célébré « La Musique », et dans ce concert de louanges j’ai noté celles de Francis Dordor des Inrocks, qui dit que dans ce disque au titre sonnant « comme un absolu et un impératif moral », « sous le frêle glacis des synthés », émergent « belles, lisses et touchantes » comme « des Vénus d’un bain de chrome » et « un rappel à l’homme », des chansons qui transposent mieux que jamais la « théâtralité vocale » que Dominique A inaugurait en 1992 avec « l’électronica ascétique de La Fossette ». C’est vrai et c’est visible aux teintes que le disque mélange. Dominique dira y voir du bleu, moi des rougeurs. Et il y a les deux, car si la (f)rigidité de ses machines évoque un bleu pâle, comme le chanté-parlé et les champs lexicaux de la montagne, la mer, le ciel et la mort, le lyrisme des singles inspire lui du rouge, comme la langue espagnole et les mots « baisers », « bouche », « boire », « goût », « sang », « avinées », « embrasser », « 110° Fahrenheit », « épile », « hall », « toucher », « danger », « chaleur ».

Parfois, au sein d’un morceau, les deux couleurs sont si intimement liées, mêlées, qu’on ne sait plus laquelle domine.

C’est le cas « des millions d’écailles rougies » des poissons que déchargent les bateaux argentés de Nanortalik, de l’amour à mort d’Immortels, des « deux hémisphères » d’Hasta que el cuerpo aguante, du Sud loin des yeux loin du cœur du Bruit blanc de l’été et des étendues aussi singulières que plurielles, des corps que décorent Des étendues. Chez lui, il y a toujours du feu sous la glace. C’était déjà dans le courage des rouges-gorges qui « chantent dans le vent glacé » de La Fossette, le sang sex-addict qui « te fait faire un peu tout, sans frein » d’Auguri, le chasseur de cétacés et d’infini de L’horizon. Ici, tout se joue à fifty-fifty, un combat se trame dans l’envers des choses dont il rend compte, un pied dedans, un pied dehors. « La vie, comme disait Lennon, c’est ce qui arrive quand on fait d’autres projets ». C’est sa force, lui qui dira à Libé que : « Le meilleur service que l’on puisse rendre au rock, c’est de l’oublier ».

Mais quand je retrouve Dominique A, je l’ai un peu mauvaise car tout le monde ne semble plus jurer que par Benjamin Biolay. Bashung mort depuis six mois, on cherche son successeur et c’est sur lui que c’est tombé. C’est bien, Biolay, c’est pas la question. Malgré mes réticences, je finirai même par plonger dans « La Superbe » et j’y trouverai plein de trucs top qui me tiendront compagnie des nuits durant, et qui me tiennent toujours compagnie aujourd’hui, mais si on cherche le nouveau Bashung, c’est-à-dire la nouvelle grande figure qui donne « des nouvelles données » à la chanson rock d’ici, y a pas photo : c’est du côté du chauve que ça se passe. Les spécialistes sont d’accord. En 2003, à la sortie de son premier album solo où Dominique A chantait deux titres, Philippe Poirier, l’ex-saxo de « Kat O » m’avait confié sentir quelqu’un « dont on ne mesure peut-être pas l’importance parce qu’il est repéré » mais « qui construit quelque chose d’étonnant sur la scène française », lui procurant une émotion qu’il ne trouve pas chez les autres chanteurs.

En 2010, quand je demanderai à Jean-Louis Piérot, qui a œuvré sur « Fantaisie Militaire », avec qui il rêverait de bosser après avoir travaillé pour Bashung, la réponse se fera attendre : « Y a un mec que je considère… D’ailleurs je peux pas vraiment dire que j’aimerais travailler avec lui parce que je vois pas ce que je pourrais lui apporter tellement je le trouve génial… » Je relancerai : « Mais en rêve ? » « En rêve, j’adorerais, oui ! Je serais tellement fier… Mais qu’est-ce que je pourrais lui apporter ? C’est plus lui qui m’apporterait quelque chose. Pour moi, depuis la mort d’Alain, c’est le seul mec qui peut prétendre à cette position d’artiste créatif, vraiment créatif… » Je sauterai sur le côté tifs de l’affaire : « Il a autant de cheveux que toi ? » Il rigolera, avouant qu’« il en a plus beaucoup », et précisant qu’il l’avait déjà rencontré deux, trois fois et qu’il l’avait trouvé « très humble », « humainement adorable ». « D’accord, mais ces derniers temps j’entends plus dire que c’est Biolay le ‘nouveau Bashung’, t’en penses quoi, toi ? ». J’y crois pas trop.

Ce qui fait que Biolay est incontournable et infiniment bankable, c’est qu’il réhabilite à sa sauce (d’un Terrien en détresse) les codes de Gainsbourg et Bashung. Il ne s’efface pas derrière l’œuvre, il est dans l’image, la pose, le rock, l’héritage, alors il se met au centre, parle réussite perso, sexe, drogue, mort et post-coïtum. Ce côté Rastignac qui carbure à l’ego-trique, prolo qui colle du rap, de l’électro et des gros mots dans ses violonnades, bad boy juste ce qu’il faut, ça Play Blessures. Ça fait mouiller les meufs, ta mère et l’industrie comme un cross-over branché Booba-Chamfort. (En 2010, avec « La Superbe » il sera l’Artiste interprète masculin de l’année et l’Album de l’année aux Victoires de la Musique.) Et puis c’est un stakhanoviste. A 36 piges, outre ses cinq albums, dont deux doubles, il a réalisé plein de trucs pop varièt’ (pour Isabelle Boulay, Coralie Clément, Valérie Lagrange, Julien Clerc, Stéphane Eicher, Juliette Gréco, Elsa, Françoise Hardy, Sylvie Vartan…), composé des musiques de films, joué dans des films…

Ce qui fait que Biolay est incontournable et infiniment bankable, c’est qu’il réhabilite à sa sauce (d’un Terrien en détresse) les codes de Gainsbourg et Bashung. Il ne s’efface pas derrière l’œuvre, il est dans l’image, la pose, le rock, l’héritage, alors il se met au centre, parle réussite perso, sexe, drogue, mort et post-coïtum. Ce côté Rastignac qui carbure à l’ego-trique, prolo qui colle du rap, de l’électro et des gros mots dans ses violonnades, bad boy juste ce qu’il faut, ça Play Blessures. Ça fait mouiller les meufs, ta mère et l’industrie comme un cross-over branché Booba-Chamfort. (En 2010, avec « La Superbe » il sera l’Artiste interprète masculin de l’année et l’Album de l’année aux Victoires de la Musique.) Et puis c’est un stakhanoviste. A 36 piges, outre ses cinq albums, dont deux doubles, il a réalisé plein de trucs pop varièt’ (pour Isabelle Boulay, Coralie Clément, Valérie Lagrange, Julien Clerc, Stéphane Eicher, Juliette Gréco, Elsa, Françoise Hardy, Sylvie Vartan…), composé des musiques de films, joué dans des films…

B.B., c’est tout ce que Dominique A n’est pas : parisien, dandy, sale gosse, médiatique, chevelu, clopeur.

Il n’a pas les « habits » du rockeux, il n’a pas craché sur Henri Salvador, n’a pas boxé Bénabar, n’a pas divorcé de la fille de Deneuve, n’a pas été soupçonné de s’enfiler la Première dame de France. Il n’est pas « beau-laid », ce qu’adore le grand public, « parce qu’on est dans une époque où les gens, comme me disait Manset en 2009 à la sortie de « Manitoba ne répond plus », pour une question de démagogie, veulent la fragilité. Ils veulent se sentir proches. Ils ont aimé Gainsbourg pour ça. » Pour le côté « pékin moyen », dit-il. Fils de, Gainsbarre, tout ça. Or, sans dire que Dominique A « essaie de toucher au magistère » et que ses maîtres sont Poussin, Zola et Hugo, « des gens qui font chier tout le monde », force est de reconnaître qu’il y a un peu de ça. Lui est plus strictement créateur, moine, (Monsieur) propre, monolithique, monacal. Père, pur en somme. Et « les humains, comme l’a écrit F. Hölderlin dans La Mort d’Empédocle, ont de la peine à reconnaître les purs. »

Pourtant quand je le retrouve à 41 ans, Dominique c’est un chanteur qui en A. En triple A même. Issu du label indépendant Lithium et auteur en 1992 d’un premier album en forme de manifeste qui a décomplexé plusieurs générations dans son approche minimale du français comme du son, il dispose d’une crédibilité rock presque supérieure à celle de Noir Désir. Il a même exprimé avant eux son opposition au business d’Universal & co (où lui n’était pas signé) en livrant une version spéciale de son « hit » d’alors aux Victoires de la Musique 1996. Il a aussi influencé toute une génération d’écrivains, qui lui rendirent la pareille en écrivant des nouvelles inspirées des titres de son album de 2004 à l’occasion de sa sortie en édition limitée livre-disques. En 2008, il a lui-même écrit un petit livre super sur sa « pratique musicale », ses « souvenirs fondateurs » et « son état d’éternel débutant ». Biolay ne peut pas en dire autant. En plus, ces dernières années, Dominique A s’est ouvert à des artistes pop varièt’ en écrivant pour Birkin, Elsa, Calogero, Julien Doré…

Ce qui bloque chez Dominique A, c’est que son œuvre est tellement là, dure, qu’il semble n’avoir besoin de rien ni de personne, comme le disait Jean-Louis Piérot, pas même de l’amour du public, comme s’il n’était plus qu’homme, intouchable. Ce qui bloque, comme l’écrira Francis Dordor, c’est qu’il « est devenu une diva », « plus seulement un chant, reconnaissable entre tous » mais aussi son incarnation, « un corps robuste, glabre, bien qu’étonnamment empreint de féminité ». Ce qui bloque, c’est que D.A., à l’image de son crâne, est devenu monstre, montagne. Et comme en atteste la baleine de « L’Horizon », ou ces mots de Elle parle à des gens qui ne sont pas là : « Un corps comme le mien avec toute cette absence, un sexe avec des mains bâtis sur du silence, un édifice muet, facile d’y entrer, facile d’y revenir et facile à quitter, quelqu’un à qui parler même quand il n’est pas là, puisqu’il n’y était pas quand on l’a rencontré », il le sait très bien. Son premier groupe ne s’appelait-il pas John Merrick, en référence à l’Elephant Man de Lynch ?

En fait, le souci de Dominique A, c’est que « La Fossette », son premier album, fut un crime parfait.

Comme il le raconte dans son livre, Un bon chanteur mort, il avait un plan précis, qui consistait à « se placer en porte-à-faux » par rapport aux « chansons gonflées aux hormones » de l’époque, en jouant « du contraste entre la distance du chant et le sentiment de proximité » d’un orgue Casio. Il a alors acheté « pour mille et quelques francs, un synthé de brocante aux orgues souffreteux, aux clochettes assourdies, aux rythmes asthmatiques », dans une « une mue inversée » a gommé tout ce qu’il y avait de « masculin » dans sa voix pour tendre « à l’asexualité, essentiellement par goût esthétique », avait hâte de se « confronter au monde » avec « cet état d’esprit ». Il a tendu un gros piège, se donnant les pleins pouvoirs comme Manset se disant Dieu en son temps, mais sans le dire, lui, livrant un « sadisque » où tout n’était qu’haïkus et intempéries Bontempi. Et tout le monde (chez les indépendants) n’y a vu que démiurge et Vierge en 3D.

Je me rappelle quand j’ai découvert l’album « La Fossette ». Ça devait être en 2009, après « Si je connais Harry », « Auguri », « Tout sera comme avant » et « L’Horizon ». Poussé par mon amour de « La Musique », je voulais remonter le courant, connaître les épisodes précédents. Revenu du disquaire d’occasion où je m’achèterai aussi « La Mémoire neuve », j’ai mis « La Fossette » dans le lecteur et ce que j’ai entendu m’a refroidi. Sauve qui peut ! C’était sec, osseux et piquant comme l’« il » d’« il neige » et d’« il pleut ». Comme s’il n’y avait plus que ça, ce qui fait la nique à l’Homme, le temps qu’il fait et qui passe. C’était comme l’air d’octobre qui me vrillait les poumons au départ du cross des collèges, je peux pas dire que j’aimais pas ça parce que là-dedans y avait la sensation d’affronter un truc de taille, il y avait cette sensation du monde qui rentre en soi et celle de venir au monde, d’être un homme. D.A. y chantait en souriant pour « ne pas geindre » et que sa voix soit « la plus nette possible ». Le disque a tout plié. « La Fossette » ? Fossile et (grande) faucheuse. Le sourire ? Fakir, diablotin. V pour Vendetta.

En plus, à l’époque, du haut de sa science infuse, en état de garce, le Dominique A de 21 piges chiait sur tout le monde. Mano Negra, Négresses Vertes, Garçons Bouchers ? C’est « à chier », ils « n’ont rien compris ». « De la notion de différence, on est passé au stade de la publicité pour ces différences : « Regardez comme on est mélangé. » On cultive son look, etc. Je trouve ça hypocrites et dangereux : c’est du pain bénit pour les fachos. » Marquis de Sade ? « Ils ont fait des choses intéressantes, mais l’oreille se lasse. À trop jouer sur le même thème, l’Européanité, ils se sont auto-caricaturés. Pascal n’est pas devenu assez intelligent (sourire)… » Christophe ? « J’ai toujours un peu de mal avec ses trucs un peu techno italienne, limite ringard, même si c’est quelqu’un d’important, qui fait partie des petits maîtres. Mais il y a une ambiance de fou dans ses disques et toujours 2, 3 berlingots magnifiques, ses chansons un peu romantiques, en fait, que j’apprécie toujours d’ailleurs. » Et alors il répétait sans cesse qu’il fallait « être » ou « devenir » un musicien « intelligent ».

C’est que Dominique A, plus que Murat, « le papy, à l’époque », était LE rockeur rock critic, à la fois donneur de son et de leçons. C’était l’Inrockuptible, et ça en agaçait beaucoup. En 2009, à la sortie de « Révélations », son premier EP, je me souviens que Cheval Blanc m’avait dit avoir « vomi sur la bibliothécaire en lisant les aveux » d’un Dominique A qui se prenait pour le « nouveau ministre de la police culturelle ». C’est-à-dire, Cheval Blanc ? « Je dis ça avec humour, mais disons qu’il joue un peu trop au professeur de morale à mon goût. » « Ce qui te gène c’est qu’il soit devenu une sorte d’institution ? » « Oui, un genre, d’ailleurs il y a 2-3 ans j’avais prédit à ses producteurs médusés qu’il prendrait la place d’Alain Bashung quand il mourrait. Qu’il deviendrait symboliquement le grand chanteur français dans le cœur des gens. Ça commence déjà. D’ailleurs, artistiquement, je le préfère à Bashung. Pour moi, il est plus fort. Je lui promets même une belle médaille gouvernementale s’il existe encore dans 4-5 ans. Voilà. »

C’est que Dominique A, plus que Murat, « le papy, à l’époque », était LE rockeur rock critic, à la fois donneur de son et de leçons. C’était l’Inrockuptible, et ça en agaçait beaucoup. En 2009, à la sortie de « Révélations », son premier EP, je me souviens que Cheval Blanc m’avait dit avoir « vomi sur la bibliothécaire en lisant les aveux » d’un Dominique A qui se prenait pour le « nouveau ministre de la police culturelle ». C’est-à-dire, Cheval Blanc ? « Je dis ça avec humour, mais disons qu’il joue un peu trop au professeur de morale à mon goût. » « Ce qui te gène c’est qu’il soit devenu une sorte d’institution ? » « Oui, un genre, d’ailleurs il y a 2-3 ans j’avais prédit à ses producteurs médusés qu’il prendrait la place d’Alain Bashung quand il mourrait. Qu’il deviendrait symboliquement le grand chanteur français dans le cœur des gens. Ça commence déjà. D’ailleurs, artistiquement, je le préfère à Bashung. Pour moi, il est plus fort. Je lui promets même une belle médaille gouvernementale s’il existe encore dans 4-5 ans. Voilà. »

À 21 ans, le jeune homme excellait sur tous les tableaux. Son secret ? Sa peur initiale du rock.

Alors que la plupart des musiciens lui vouent un amour sans bornes, à 13 ans lui gardait le rock à distance. Il croyait qu’il éloignait de l’enfance, à laquelle il tenait, « mythifiant déjà, de manière mortifère, le souvenir ». Etranger au « courage physique », sentant le besoin d’un « monde compensatoire » pour annuler la « capacité de nuisance » de son imagination, il passait son temps à lire et écrire. À la récré on le charriait (« Il fait des poésies »), mais à la maison (Provins, en Seine-et-Marne), comme pour se « faire vieillir plus vite », ce fils unique d’un père prof et d’une mère au foyer chantait les chansons que ses parents aimaient (Brel, Brassens, Ferrat et Ferré). C’est en se dotant d’un magnétophone et de quelques instruments-jouets que ses poèmes qui « parlent d’amour, de solitude et de mort » sont devenus des a cappella et des « chansons improvisées ».

De là, il a un rapport privilégié avec le format de la chanson, car si c’est la musique qu’il vise quand il écrit, la musique « avec ses jeux d’ombre et de lumière, son opacité », il « accorde cependant la primeur aux mots. Ce sont eux qui vont la légitimer. » Il s’imagine avoir « besoin de ce paradoxe pour susciter une tension à l’intérieur de la chanson, de manière que, même au diapason du texte, naviguant dans les mêmes eaux, la musique puisse toujours faire reproche à celui-ci d’avoir sur elle le droit de vie ou de mort ; et qu’elle instrumentalise, à tous les sens du terme, ce reproche pour reprendre l’ascendant. Lorsqu’elle est livrée à elle-même, lorsqu’aucun texte, même anodin, ne la porte, lorsqu’elle n’a pas à défendre sa place, sa solitude l’intimide. C’est comme un couple qui passe sa vie à se déchirer, mais dont on voit l’un totalement démuni quand l’autre s’en va. » Ainsi ne se sent-il à l’aise « qu’avec les chansons, lorsque de l’alliance ou de la friction entre des notes et des parole surgit une matière dont l’intérêt se situe au-delà. »

Mais voilà, son péché est de venir de la poésie, de s’être retranché du commun des mortels et d’avoir engendré un gros malentendu : n’être qu’un type triste et intransigeant. Deus Ex Machina. Il a dû le détruire alors qu’il pensait « avoir tout dit » en donnant ce « sentiment paradoxal » de « ne pouvoir être au monde qu’en refusant de participer au jeu social ». Un temps, il a hésité. La ferveur autour de « La Fossette » était telle qu’il se voyait faire comme Rimbaud, « en rester là », « la fulgurance d’une œuvre et le renoncement à la poursuivre » lui apparaissant comme des « gages d’éternité » tandis que continuer le forçait « à descendre du piédestal » où on l’avait mis et à prendre sur lui « de décevoir, dans un premier temps tout du moins ». Il a choisi la voie la « plus classique », celle où « l’artiste qui a goûté au fruit ne peut plus se passer de son goût » et « enfonce le clou, quitte à le tordre ». Les sept succédanés de « La Fossette » montrent que Dominique A a bien fait.

Quand je le retrouve, il est toujours ce poète de la chanson rock, plus que jamais même, car il est revenu au monde, plus physique, charnel. C’est un type radieux et accueillant. Une baraque monumenTALL. Il utilise d’ailleurs souvent cette image pour parler de chanson. Quand un morceau lui vient, il se sent dans « une bâtisse plus ou moins cossue ». Il va être amené à « découvrir ses pièces les unes après les autres » mais « le parcours à l’intérieur » ne dure pas. A chaque porte qu’il ouvre, les nouvelles phrases qu’il trouve « viennent consolider l’édifice » et elles le mettent progressivement dehors. Une fois « la dernière porte refermée », il ne peut plus « retourner dans la maison pour bouleverser l’agencement des pièces ». J’aime bien cette image. Elle fait écho à sa grande thématique qu’est la mémoire, ce sol malléable, et elle semble même au cœur de son prénom, proche des mots dôme et dominium (domaine en latin), de la même manière qu’on peut lire dans Manset (man + set : en anglais), l’« homme fait » ou l’« homme qui fait ».

Quand je le retrouve, il est toujours ce poète de la chanson rock, plus que jamais même, car il est revenu au monde, plus physique, charnel. C’est un type radieux et accueillant. Une baraque monumenTALL. Il utilise d’ailleurs souvent cette image pour parler de chanson. Quand un morceau lui vient, il se sent dans « une bâtisse plus ou moins cossue ». Il va être amené à « découvrir ses pièces les unes après les autres » mais « le parcours à l’intérieur » ne dure pas. A chaque porte qu’il ouvre, les nouvelles phrases qu’il trouve « viennent consolider l’édifice » et elles le mettent progressivement dehors. Une fois « la dernière porte refermée », il ne peut plus « retourner dans la maison pour bouleverser l’agencement des pièces ». J’aime bien cette image. Elle fait écho à sa grande thématique qu’est la mémoire, ce sol malléable, et elle semble même au cœur de son prénom, proche des mots dôme et dominium (domaine en latin), de la même manière qu’on peut lire dans Manset (man + set : en anglais), l’« homme fait » ou l’« homme qui fait ».

Et avec « La Musique », Dominique A a tellement agrandi sa bar(a)que qu’on dirait un temple. Car en plus d’être superbe, on apprendra en octobre (à l’occasion d’une édition limitée) qu’il a un pendant, « La Matière ». C’est une sorte d’itinéraire bis à destination des fidèles, 12 titres issus des mêmes sessions d’enregistrement, mais plus « spé » que ce qui fait corps sur le premier, à l’image du drum’n’bass L’Entretemps qui demande : « Qu’êtes-vous venu chercher ? / La chair est une plaie / Impansable / N’y pas toucher / N’y pas toucher ». Ce faux double montre qu’à l’instar d’autres « monstres » (Thom Yorke et sa « tête radio », Billy Corgan et son « potiron en pétard »), Dominique Ané est lui-même le grand alchimiste de sa dualité (celle programmatique de son « A » érigé en symbole). Il est en fin de cycle, au faîte d’une épopée. Vertige de l’A (nous deux). Je pose mon dictaphone sur la table, presse « play », et c’est comme une génuflexion. À cet entre d(i)eux, cet « étherrien ». King Dom.

3 commentaires

Le sentiment de la musique à l’état rugueux. Excellent article sur un excellent sujet.

RRRRRh, j’en suis à la moitié, très chouette l’article…

je continue…

Cool x 2 !

Une fois que tu auras finis cette grosse tartine Aldo, si tu le veux, tu pourras aller là pour profiter de la suite de l’histoire, l’interview de Dominique A :

http://www.parlhot.com/itw-rock/dominique-la-musique/