Dix ans que la poule aux œufs d’or ne nous a pas laissé imbiber nos mouillettes dans quoi que ce soit de comestible. Dix ans depuis Mullholland Drive, et la date de péremption semble aujourd’hui dépassée. Mais Lynch reste un nom dans l’inconscient collectif, presque une marque. Ou une étiquette apposée sur une boîte à idées qui ne se remplit plus depuis des lustres, mais qui suscitera toujours la curiosité. Que voulez-vous, quand vous récoltez une palme à Cannes avec votre pire film (Sailor & Luna), on se dit naturellement que le dernier de vos échecs sera toujours au-dessus du seuil de pauvreté artistique.

Dix ans que la poule aux œufs d’or ne nous a pas laissé imbiber nos mouillettes dans quoi que ce soit de comestible. Dix ans depuis Mullholland Drive, et la date de péremption semble aujourd’hui dépassée. Mais Lynch reste un nom dans l’inconscient collectif, presque une marque. Ou une étiquette apposée sur une boîte à idées qui ne se remplit plus depuis des lustres, mais qui suscitera toujours la curiosité. Que voulez-vous, quand vous récoltez une palme à Cannes avec votre pire film (Sailor & Luna), on se dit naturellement que le dernier de vos échecs sera toujours au-dessus du seuil de pauvreté artistique.

Dans la grande famille du cinéma, lorsque le 7e art envahit les autres, on se dit volontiers que David Lynch n’est pas Mélanie Laurent. On sent l’œuvre poindre, on voit l’Art en tête de gondole à la FNAC, nos instincts nous préservent. Le réalisateur d’Elephant Man ne peut pas être homme à faire des caprices de starlette, et puis un sexagénaire ça ne fait plus d’albums par crise de la quarantaine.

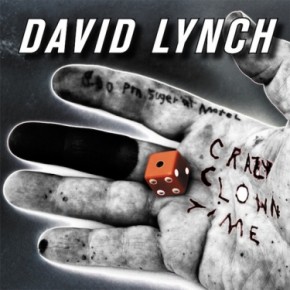

En 1817, Stendhal, tout de rouge et de noir vêtu, se rend à Florence. Il a plutôt raison, c’est joli Florence. Très sensible à l’art – la légende voudra d’ailleurs qu’il écrive deux, trois trucs –, Henri s’enivre de Beaux Arts jusqu’à la nausée, et le voila à deux Caravage de rendre son goûter sur le parvis de Santa Croce. Ce vertige ressenti devant la beauté d’une œuvre, c’est le “Syndrome de Stendhal”. En 2011, Lynch sort »Crazy Clown Time », et c’est un des antidotes les plus efficaces contre le susnommé syndrome. Envie d’une cure de frigidité ? Optez pour la solution « Crazy Clown Time ».

Nonobstant la cruauté mentale infligée par cette addition salée qu’est « Crazy Clown Time », mais par respect pour mon lectorat, je me dois désormais d’observer deux constantes.

Primo : oublier toute tentative de jeu de mots autour d’un potentiel Lynchage. Deuzio : oublier toute tentative de jeu de mots autour d’un potentiel lavage de Lynch sale en famille. Déjà par dignité. Ensuite parce que ça n’a aucun sens. Et puis putain, « Crazy Clown Time », c’est tout sauf le moment de déconner.

Comme tout journaliste d’investigation qui se respecte, il est d’usage d’inspecter en premier lieu le communiqué de presse (comprendre « notice d’instructions », comprendre « outil de paraphrasage pour réflexion ankylosée ») :

« Crazy Clown Time dévoile une vision majestueuse, et pourtant fortement singulière, d’un ‘blues moderne’ qui ne pouvait sortir que du cerveau de David Lynch. Rempli de paysages sonores lourds de pressentiments, de rythmes hypnotiques et de textes énigmatiques, cet album trouvera un écho non seulement chez les fans des films de Lynch, mais aussi chez les auditeurs qui apprécient la musique audacieuse et expérimentale. »

Ah bon ? Dans les faits, « Crazy Clown Time » n’est ni blues, ni moderne, il est rempli de paysages du midwest bons à faire scorer un hillbilly ravagé par la consanguinité, à la gâchette plus facile que ses érections. Cet album ne ravira QUE les fans des films de Lynch et SURTOUT PAS les auditeurs de musique audacieuse et expérimentale.

Le problème, c’est que le génie de Lynch provient d’une lampe à économie d’énergie.

Pire, Lynch se complait dans son auto-caricature en gribouillant une radiographie du labyrinthe de l’inconscient, qui ressemble, ici, beaucoup trop à une maison hantée de fête foraine. Le tout, c’est de faire passer la pilule avec un flou artistique. Si votre auditeur ne comprend pas, après tout c’est de sa faute, il ne sait pas écouter. Il n’a pas vos clés de lecture. Noyer le poisson dans une réflexion crypto-arty, c’est pratique ; plutôt que d’élever son auditeur, laissons-le croupir dans sa crasse intellectuelle, cela évite qu’il s’interroge vraiment sur le fond de l’œuvre. En mordillant une branche de mes lunettes, pieds nus dans mes chaussures “bateau”, je me permets (encore) un léger retour dans le passé : en 1917, las de voir l’art de son temps se codifier à nouveau après s’être libéré, Marcel Duchamp signe un urinoir sous un pseudonyme, paye 4$ pour le faire exposer dans une foire de NYC et délimite l’idée d’œuvre, c’est-à-dire n’importe quoi de signé dans un musée. Duchamp le montre : seul le contexte compte. C’est malheureux, mais Lynch soulève la même idée en 2011 : vous avez une maison de disques ? Votre signature est bankable ? Alors votre œuvre doit avoir du sens, et l’absence de fond ou l’apparente lacune d’idées doit, en fait, en cacher une révolutionnaire.

C’est triste de découvrir en Lynch, le père de la série contemporaine, un “modeleur de vide” comme Juan Romano Chucalescu, la caricature de l’artiste contemporain des Inconnus.

A vrai dire, c’est triste de voir Lynch comme une caricature tout court. Le visage circonspect des auditeurs face à « Crazy Clown Time » me rappelle ceux de néophytes face à un monochrome, l’air de dire “il se fout de ma gueule”. Dans ce dernier cas, les néophytes manquent surtout de clés de lecture pour mesurer la portée d’œuvres en rupture avec l’académisme de leur temps. Mais dans « Crazy Clown Time », la seule clownerie semble être un Lynch au nez rouge qui se fout de la gueule du monde. Parce que les monochromes, les installations, les œuvres abstraites, aussi ronflantes soient-elles, existaient en réaction à leur époque. Et si les films de Lynch on été une source inépuisable d’inspiration pour la musique, David veut composer ex nihilo, comme s’il était la nouvelle année 0 de la musique. Comme si rien n’avait compté avant lui, comme si le blues était né entre ses mains. Mais David n’est pas Dada, il n’est pas surréaliste non plus, et « Crazy Clown Time » ressemble finalement à l’art des enfants, ou de toute personne vierge d’enseignement artistique. D’ailleurs, seule référence laissant une traînée baveuse et bien visible sur tout l’album, Daniel Johnston est le patron sur lequel Lynch taille tous ses titres, l’authenticité et la naïveté en moins.

Dans le 7e art, Lynch a été un mac hors pair, il a cogné fort. En musique, s’il a été bouleversant sur ses propres B.O. avec Badalamenti, s’il a été une muse du meilleur aloi pour Sparklehorse et Danger Mouse dans Dark Night Of The Soul, Lynch s’embourbe lorsqu’on le laisse tout seul. Preuve en est, le seul et unique bon titre de « Crazy Clown Time » invite Karen O dans un road trip vers le surréalisme, l’onirique et l’affreux. De Lynch, on aimait la grande idée constituée de petites idées fragmentées, ce puzzle constitué de puzzles qu’aujourd’hui il ne parvient plus à assembler sans assistance. Louable est l’idée de vouloir donner une forme au cauchemar, ou du moins à l’inconscient décapoté de l’Americana. Mais en le réalisant sans folie, sans absurdité et sans histoire, Lynch réalise sa première œuvre sans cadrage ni mise en scène. David a voulu jouer les iconoclastes, tuer le père et bâtir sans tenir compte du passé. Son code génétique s’est appauvri, plus rien dans son ADN n’indique qu’il a le sang blues. Plus aucune noblesse ici, et le trône de Lynch ressemble de plus en plus à un tabouret de bar devant lequel il ne reste que les habitués pour écouter. Et encore. Après la série d’accidents créatifs qui suivirent Elephant Man, Lynch crée désormais comme d’autres pêchent : avec le bon appât dans la bonne mare, en se disant qu’il y aura toujours une ou deux bestioles pour mordre à l’hameçon.

Tiers-monde de l’ambition, formule que Tom Waits, Throbbing Gristle ou Cabaret Voltaire réaliseraient sûrement avec plus de majesté s’ils étaient plus au fait de l’électronique… Int(h)ello I Love You / Int(h)ello Goodbye, « Crazy Clown Time » vous fera sans nul doute militer pour la retraite (des génies) à 65 ans.

David Lynch // Crazy Clown Time // PIAS

http://davidlynch.com/

9 commentaires

Ahahah très vrai tout ça. Cet album est vraiment un gâchis je trouve. Mais non pas parce que c’est un truc de gamin. Crazy Clown Time ne ressemble pas « à l’art des enfants, ou de toute personne vierge d’enseignement artistique ». Mais au contraire parce que c’est super 90’s. Pour moi ça sonne comme du sous Babybird et du sous Moby. Au sens où on est en 2011 quoi !

Sylvain

http://www.parlhot.com

Du sous Moby, la vanne ultime quoi.

C’est plus étrange que ça le syndrome de Stendhal, je m’en suis tapé un à la Villa Médicis dans laquelle j’étais venu jouer avec Poni cet été: tu te fais prendre dans un vertige face à l’historicité du lieu et tu as l »impression de ressentir l’illusion du temps, que tu vis en même temps autant à la Renaissance qu’au 21ème siècle, c’est très effrayant et indescriptible, comme si tu pouvais percer la réalité de ton poing et qu’elle se révèlerai en papier-maché (et non je n’étais pas encore stoned).

Sinon, pour en revenir à Lynch, tu oublies « Inland Empire », à mes yeux son chef-d’oeuvre terminal; après ce film, je ne vois pas comment il peux aller plus loin dans cette direction. Laisse-lui le temps de se retourner.

Même si cet album n’est pas génial, il cherche. Une autre direction, une autre manière (Lynch est un grand maniériste), il cherche à entamer un nouveau cycle. Je trouve ça courageux de sa part de publier ses expérimentations: il a raison de le faire. Et fuck the haters.

En fait je suis plutôt d’accord avec Ker, cet album n’est pas inintéressant. Simplement over buzzé par les marchands du temple.

Je crois qu’il est temps pour moi de répondre.

C’est certain, cet album n’est pas inintéressant. Il n’y a pas matière à jacter autant sur quoique ce soit d’inintéressant.

Mais au risque de me répéter, je ne vois qu’une auto-caricature et absolument pas de recherche ou de nouvelles directions. Lynch est un cinéaste et un plasticien cultivé, un type qui sait respecter les codes à la lettre (A Straight Story) ou les exploser (Mullholland Drive, Twin Peaks). Mais en musique?

Je ne vois même pas la continuité de son œuvre ici, sauf dans Pinky’s dream (dans les (très) grandes lignes : la starlette, le rêve, la route). Pour citer la couverture de Voxpop : Lynch(ien) est devenu un adjectif. Peut-on l’appliquer à son propre album?

Le problème c’est justement l’étiquette Lynch. Venant de quelqu’un d’autre, je ne suis pas persuadé que l’on aurait accordé autant de crédit à cet album.

Concernant le syndrome de Stendhal, je te crois volontiers Nicolas, mon âme de hater m’empêchant de ressentir quoi que ce soit, je ne peux que raconter la légende et non une propre expérience.

Bisou,

JLdLM

Ras le bol des gens qu’aiment pas les choses

ras la casquette des mauvais avis

Han trop stylé t’as joué à la villa Médicis.