Avec le recul, c’est toujours facile de réécrire l’histoire. Demandez leurs avis aux révisionnistes comme aux gamins qui découvrent le premier LP du Velvet Underground quarante ans après la bataille, il y a toujours quelque chose d’un peu triste à entendre un grand guignol vous asséner du haut de sa culture fraîchement acquise que vous avez raté l’épisode crucial d’une série que vous connaissez par cœur. Rassurez-vous, l’histoire de ces Anglais, pas plus que ce papier, ne fera exception.

Au moment de la sortie de « Taste », rares sont ceux qui auraient voulu miser sur le fait que les Telescopes seraient encore là vingt-cinq ans plus tard, que le groupe tournerait encore et s’apprêterait même à publier des sessions enregistrées chez Anton Newcombe du Brian Jonestown Massacre, dans son studio berlinois. « Je lui suis infiniment reconnaissant reconnaît Stephen Lawry, unique membre rescapé de la formation originale, il nous a laissés travailler en nous foutant une paix royale ; lui et ses amis ont été d’une aide incommensurable ». Qu’un ex-junkie notoire vole au secours d’un des précurseurs du noise anglais, c’est ce qu’on appelle la réponse du berger à la bergère. Qui en évoque une autre. Alors que Lou Reed publie son célèbre disque come back (« New York », 1989), les Telescopes sortent leur « Taste », un premier album au goût très velvetien signé, comble du comble, sur un label nommé What goes on. Coïncidence ? Pas forcément. Alors que la mode est au catogan et aux jeans informes, que l’humanité toute entière semble avoir abandonné l’idée même d’une exigence vestimentaire, Lawry et ses sbires désaccordent leurs guitares pour confesser leurs obsessions ; « Taste » est un hommage à peine dissimulé à la période bruitiste du Velvet, le tout introduit par une formidable ballade d’ouverture faisant de grosses œillades au Heroin de qui vous savez. Un peu plus près des étoiles, comme disait l’autre.

Au moment de la sortie de « Taste », rares sont ceux qui auraient voulu miser sur le fait que les Telescopes seraient encore là vingt-cinq ans plus tard, que le groupe tournerait encore et s’apprêterait même à publier des sessions enregistrées chez Anton Newcombe du Brian Jonestown Massacre, dans son studio berlinois. « Je lui suis infiniment reconnaissant reconnaît Stephen Lawry, unique membre rescapé de la formation originale, il nous a laissés travailler en nous foutant une paix royale ; lui et ses amis ont été d’une aide incommensurable ». Qu’un ex-junkie notoire vole au secours d’un des précurseurs du noise anglais, c’est ce qu’on appelle la réponse du berger à la bergère. Qui en évoque une autre. Alors que Lou Reed publie son célèbre disque come back (« New York », 1989), les Telescopes sortent leur « Taste », un premier album au goût très velvetien signé, comble du comble, sur un label nommé What goes on. Coïncidence ? Pas forcément. Alors que la mode est au catogan et aux jeans informes, que l’humanité toute entière semble avoir abandonné l’idée même d’une exigence vestimentaire, Lawry et ses sbires désaccordent leurs guitares pour confesser leurs obsessions ; « Taste » est un hommage à peine dissimulé à la période bruitiste du Velvet, le tout introduit par une formidable ballade d’ouverture faisant de grosses œillades au Heroin de qui vous savez. Un peu plus près des étoiles, comme disait l’autre.

« A l’époque j’étais certainement obsédé par le Velvet Underground avoue Lawry du bout des lèvres, notamment de l’incapacité pour l’auditeur à distinguer qui de Cale ou Reed joue telle ou telle partie. Et du reste je ressens la même admiration pour Sun Ra, et tous ceux qui poussent leur songwriting si haut qu’ils en cassent les formules, les recettes toutes prêtes ». La suite du disque est un énorme boucan, un mur du son monté brique par brique à grands coups de larsen ; sorte de caisse de résonnance au « Bleach » de Nirvana sorti la même année. Les souvenirs de cette période, le leader de The Telescopes n’en garde pas grand-chose : « à peine une impression de psychose profonde, le sentiment d’avoir été un bouc émissaire et puis Cheree Records [le premier label à publier les maxis du groupe, NDR]. « Je crois que j’étais plutôt en forme » conclut-il. Le flegme anglais, c’est tout un art.

La suite, ce sera un deuxième LP en 1992 signé chez le Creation d’Alan McGee, affublé d’une pochette dégueulasse donnant l’impression d’un ersatz de « Achtung Baby » dessiné par un disciple de Basquiat non-voyant, et malgré tout muni de bonnes chansons lorgnant désormais davantage vers le shoegaze planant que vers le psyché space rock du premier album. L’influence de Lou Reed lentement s’estompe, on devine l’ombre planante de Ride se dessiner au dessus des têtes chevelues ; normal me direz-vous, les deux groupes font désormais partie de la même écurie avec à sa tête le magicien des stupéfiants, Mr McGee. « Avec Alan nous étions à peu près dans le même état d’esprit, on compensait nos pratiques hédonistes par une addiction au travail, toujours sur le fil… Il y a eu beaucoup de pertes humaines ». Le plus surprenant avec Lawrie, ce sont encore ses réponses énigmatiques, ce minimalisme qui rend l’histoire encore plus brumeuse. On n’en saura pas davantage sur la longue hibernation du groupe après la sortie de « The Telescopes » en 1992 ; vont passer dix ans pendant lesquels le télescope met un drap sur l’objectif. « J’ai fait quelques trucs avec un groupe space rock de Detroit nommé Füxa et monté le label Antenna, pour publier mes expérimentations ». Démerde toi avec ça. Poulidor du mouvement shoegaze à la traîne dans les cols aussi bien que dans les sprints, The Telescopes est donc autre chose qu’une évidence ; un truc qui vraisemblablement n’était pas fait pour marcher, mais pas non plus à se saborder face à l’échec. Auteurs de quatre autres disques passés inaperçus courant des années 2000 et remis en selle par Portishead qui les invita à l’ATP Festival de 2011 pour rejouer leurs premières chansons, ils n’ont pour autant jamais été réhabilités, nostalgie aidant, comme d’autres ventripotents londoniens. Carrière up & down donc, qui aura vu la bande à Stephen Lawrie tutoyer les sommets avec son premier album avant de redescendre dans le ventre mou du peloton sur les disques suivants.

La suite, ce sera un deuxième LP en 1992 signé chez le Creation d’Alan McGee, affublé d’une pochette dégueulasse donnant l’impression d’un ersatz de « Achtung Baby » dessiné par un disciple de Basquiat non-voyant, et malgré tout muni de bonnes chansons lorgnant désormais davantage vers le shoegaze planant que vers le psyché space rock du premier album. L’influence de Lou Reed lentement s’estompe, on devine l’ombre planante de Ride se dessiner au dessus des têtes chevelues ; normal me direz-vous, les deux groupes font désormais partie de la même écurie avec à sa tête le magicien des stupéfiants, Mr McGee. « Avec Alan nous étions à peu près dans le même état d’esprit, on compensait nos pratiques hédonistes par une addiction au travail, toujours sur le fil… Il y a eu beaucoup de pertes humaines ». Le plus surprenant avec Lawrie, ce sont encore ses réponses énigmatiques, ce minimalisme qui rend l’histoire encore plus brumeuse. On n’en saura pas davantage sur la longue hibernation du groupe après la sortie de « The Telescopes » en 1992 ; vont passer dix ans pendant lesquels le télescope met un drap sur l’objectif. « J’ai fait quelques trucs avec un groupe space rock de Detroit nommé Füxa et monté le label Antenna, pour publier mes expérimentations ». Démerde toi avec ça. Poulidor du mouvement shoegaze à la traîne dans les cols aussi bien que dans les sprints, The Telescopes est donc autre chose qu’une évidence ; un truc qui vraisemblablement n’était pas fait pour marcher, mais pas non plus à se saborder face à l’échec. Auteurs de quatre autres disques passés inaperçus courant des années 2000 et remis en selle par Portishead qui les invita à l’ATP Festival de 2011 pour rejouer leurs premières chansons, ils n’ont pour autant jamais été réhabilités, nostalgie aidant, comme d’autres ventripotents londoniens. Carrière up & down donc, qui aura vu la bande à Stephen Lawrie tutoyer les sommets avec son premier album avant de redescendre dans le ventre mou du peloton sur les disques suivants.

Pourtant, The Telescopes n’a jamais sombré dans ce qu’on pourrait appeler le syndrome du « péril jeune » qui a vu tant de groupes des années 80 – et une partie du roster de Creation, celui dont on ne parle jamais – se casser le nez sur la porte du changement de décennie. Toujours en activité, et toujours aussi surprenant dans ses choix de carrière, le groupe a récemment publié une reprise du Black Eyed Dog de… Nick Drake, puis un titre inédit renouant avec la hargne des débuts, We See Magic And We Are Neutral, Unnecessary. Le début d’un nouveau cycle pour The Telescopes, vingt-huit ans après ses débuts ? Décidément pas plus loquace sur son futur que sur le passé, Stephen Lawrie élude la question d’un revers de manche : « I’m always there. I’m always here ». Un peu comme avec les étoiles, serait-on tenter d’ajouter, il faudra relier les pointillés.

http://thetelescopes.bandcamp.com

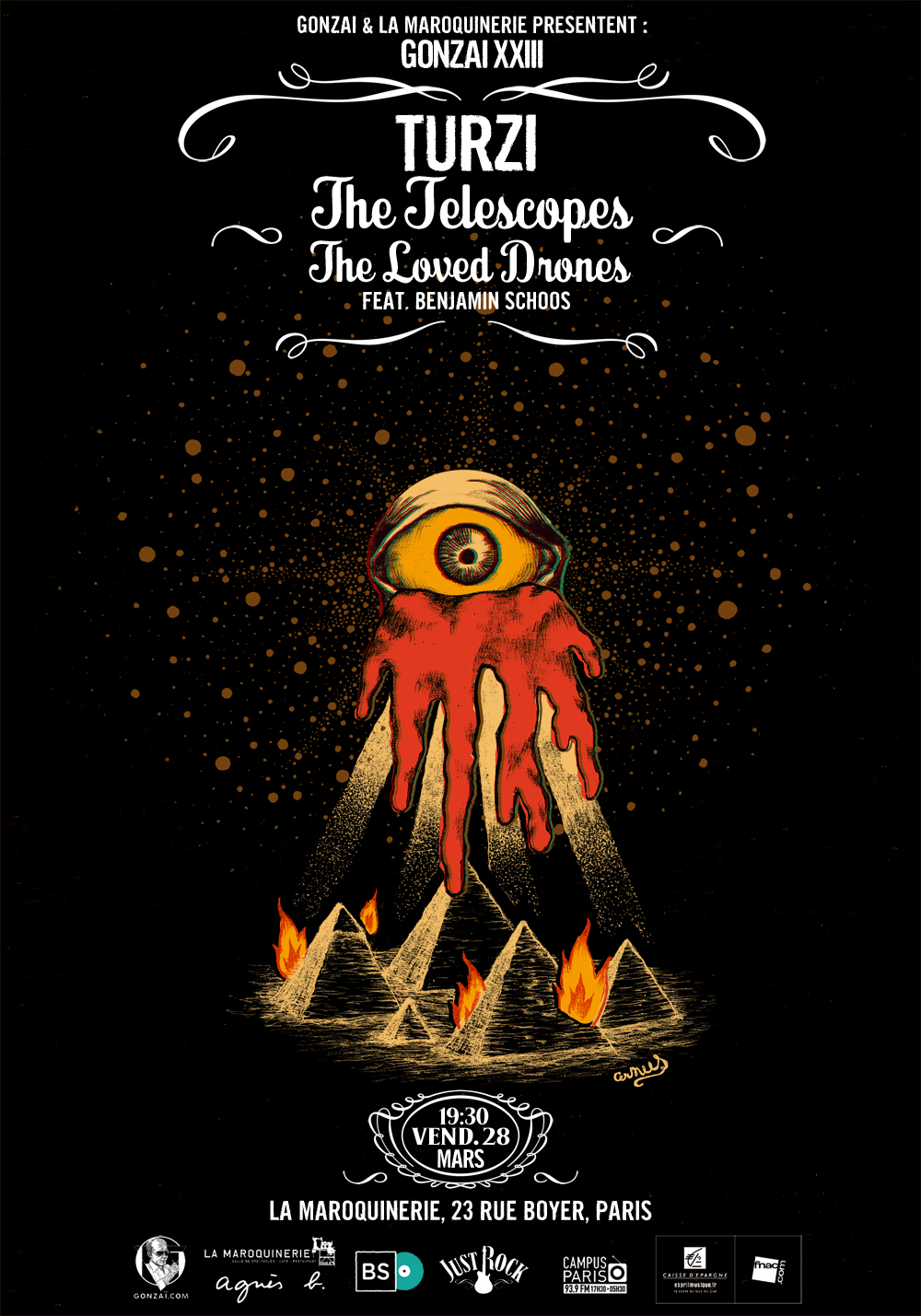

En concert le 28 février avec Turzi et The Loved Drones à la Maroquinerie

1 commentaire

Ah, un papier sur les Telescopes, c’est plutôt rare hein?

Je viens laisser un message ici, y a moins de monde que sur l’article des relous Pixies et de leur gros chanteur.

Juste une impression, sans vouloir faire chier outre mesure, c’est l’antagonisme qui se dégage de la comparaison de ses deux articles. Autant sur celui des bucherons américains, on sent, comment dire, une méconnaissance sensible des 2 premiers albums , autant pour les anglais, j’ai l’impression qu’à l’exception des 2 premiers, c’est le reste de leur discographie qui apparait nébuleuse. Parce que, comme le dit Stephen Lawrie « I’m always there. I’m always here « , le style sympathique mais gentiment cliché des débuts à laisser place à quelque chose de fondamentalement plus grinçant au fur et à mesure des années. Disons que le jeune mec qui va aller les voir en concert avec son T-shirt Spacemen 3 pour être dans le ton espéré, risque de pas tout comprendre si le groupe essaye de retranscrire sur scène leurs dernières productions pas trop « dans le sens du poil ».

Bon je suis désolé pour le dérangement, je retourne m’occuper de mon cul.

Le bisou.

Guitou