À l’occasion de la sortie de Liberté, égalité, Phoenix !, très beau livre bilan sur l’histoire du groupe, on est allé discuter avec Branco, guitariste de Phoenix. Phoenix ? Bon sang mais c’est bien sûr le groupe préféré du rédacteur en chef de Gonzaï !

Du passé, faisons table rase. Voilà en substance l’idée de Phoenix quand le groupe finit par accepter la proposition insistante de Rizzoli, éditeur new-yorkais qui souhaite monter un livre-bilan le groupe. L’occasion pour Thomas, Christian, Branco et Deck d’exhumer pléthore de documents, témoignages, photos et de tirer un trait sur la première période du groupe pour mieux basculer vers la suivante. Sitôt informé de la sortie de ce livre, je demande à l’attachée de presse si je peux rencontrer les « Versaillais ». Réponse : « Le groupe n’a pas prévu de promo pour la sortie de ce livre. » C’était sans compter sur l’effet chimiothérapie. Pardon, sans un vieux papier assassin paru sur Gonzaï il y a dix (!) ans. Quelques jours plus tard, Branco accepte à notre grande surprise notre proposition d’entretien. Histoire de remettre quelques pendules à l’heure avec Gonzaï.

GONZAI : Un magnifique bouquin sur Phoenix sort chez Rizzoli. Qui est à l’origine de ce projet ?

GONZAI : Un magnifique bouquin sur Phoenix sort chez Rizzoli. Qui est à l’origine de ce projet ?

Branco : Ce livre, c’est la conjonction de trois éléments. D’abord une proposition de Rizzoli qui depuis pas mal de temps nous proposait de faire un livre sur le groupe. Ensuite le fait qu’on avait très envie de vider nos archives, de les nettoyer. Ce bouquin nous semblait l’occasion idéale de documenter la vie du groupe avant de tout mettre à la benne. On s’est rendu compte que ça fait un moment qu’on fait de la musique. Il y a presque un côté archéologique là-dedans. Notamment sur la technologie. Il suffit de voir les DAT, les Minidisc… Le dernier élément, c’est la journaliste Laura Snapes qui a porté le projet à bouts de bras. On a trouvé le principe de l’histoire orale, c’est-à-dire de l’interview géante. J’avais revu tous les films de Kurosawa, dont Rashomon, et j’avais ce fantasme qu’en racontant notre histoire sous plusieurs points de vue, ces points de vue se contrediraient. Au final, ça n’est pas vraiment le cas. J’aurais adoré qu’on ait tous des visions opposées de notre propre histoire, mais non.

GONZAI : Comment se passaient les entretiens avec Laura Snapes ?

Branco : Nous nous sommes vus à de nombreuses reprises. C’était de très longs entretiens. Cette longueur c’est la garantie qu’à un moment, l’interviewé baisse la garde parce qu’il est fatigué de parler. Laura a obtenu ce qu’elle voulait en fatiguant la bête. C’était long. L’exercice était étrange. Parler de toi pendant une journée complète, ça n’a rien de naturel. C’est exténuant. Tu finis généralement avec un petit sentiment de dégoût.

GONZAI : Aujourd’hui, on a tous les deux beaucoup moins de temps. Votre carrière est si longue que c’est difficile de revenir dessus en une seule interview. Plutôt que de tout survoler, je te propose d’évoquer un peu vos débuts à travers quelques détails que j’ai piochés ici et là dans le livre.

Branco : Allons-y.

GONZAI : Adolescent, tu adorais Michael Jackson, Prince et les B-52’s. Que leur trouvais-tu de particulier à ce moment-là ?

Branco : C’est vraiment trois périodes différentes. La vie d’un adolescent, ça change entièrement d’une année à l’autre. Michael Jackson, c’est le premier album que j’ai acheté. C’est la première fois que j’avais mon magnétophone à moi et une cassette. Prince, c’est Prince. Un choc frontal de l’altérité. B -52’s, c’est encore autre chose. C’est le premier groupe dont j’ai été vraiment fan. Ils étaient déjà séparés. Je me souviens que j’allais à la Fnac acheter leurs vinyles.

« À nos débuts, on considérait qu’il n’y avait pas eu un seul album de correct sorti en France depuis 25 ans. Les labels français, c’étaient des gens à éviter à tout prix »

GONZAI : Phoenix a un point commun avec Prince. Vous vous méfiez énormément des maisons de disques.

Branco : C’est vrai. À nos débuts, on vivait quand même en autarcie dans notre petite cave. On était à Versailles, un endroit un peu hostile. Vaguement hostile si tu veux. Peut-être que c’est là-bas qu’on a développé ce sens de la paranoïa. On a signé notre premier contrat quand Prince écrivait « Slave » sur son visage. C’était un message très fort. Il nous disait que même le musicien qui avait le plus de succès au monde vivait sa vie en esclavage. On se méfiait aussi surtout de l’industrie du disque en France. Pour nous c’était non seulement le mal, mais aussi l’enfer. À nos débuts, on considérait qu’il n’y avait pas eu un seul album de correct sorti en France depuis 25 ans. Les labels français, c’était pour nous des gens à éviter à tout prix. On est aussi arrivé à un moment où la technologie nous a permis d’être indépendants, de faire des disques avec des samplers dans notre cave, etc. On n’avait plus besoin de tous ces gens-là.

GONZAI : Même si vous vous en méfiiez, vous démarchez quand même deux maisons de disques avec vos premiers titres, et là, on vous demande de chanter en français.

Branco : Oui… Ça confirmait le fait que ce qu’on pensait des maisons de disques en France était juste. J’ai un peu oublié les dates exactes, mais à ce moment-là, le rock français c’était Noir Désir et des groupes du genre.

GONZAI : Qu’est-ce qui distinguait alors les maisons de disques françaises des maisons de disques aux US ?

GONZAI : Qu’est-ce qui distinguait alors les maisons de disques françaises des maisons de disques aux US ?

Branco : Question difficile… Je ne connais finalement pas très bien les maisons de disques en général. Ce que je peux dire, c’est qu’on a signé aux États-Unis avec Glassnote. Un label un peu étrange. Dans les labels importants, les responsabilités de chacun sont souvent diluées. Chez Glassnote, c’est l’inverse. C’est un truc à l’ancienne, avec un esprit un peu 60’s. Ça repose sur ce type, Daniel Glass, qui est un peu le genre d’imprésario que tu peux retrouver dans les mauvais films sur les Doors ou sur le rock de manière générale. Ce qu’on est allés chercher aux États-Unis, c’est exactement ça. Ce truc un peu à côté de la plaque qui n’existe pas vraiment. Donc je ne peux pas vraiment répondre à ta question.

GONZAI : Avez-vous déjà eu une proposition de biopic sur Phoenix ?

Branco : Non. De toute façon, il n’y aurait pas matière à faire quelque chose d’intéressant.

GONZAI : Parlons un peu de vos goûts. Il y a dix ans, vous aviez sorti l’excellent documentaire Musicvision où vous évoquiez vos disques de jeunesse : Can, Iggy Pop, Curtis Mayfield, Gil Scott-Heron,.. On a l’impression que vous n’avez jamais eu mauvais goût en musique. Vous avez bien quelques plaisirs coupables à avouer ?

Branco : Quand je repense à Prince, Michael Jackson ou B-52’s, je me rends compte que c’est des groupes que j’aime toujours. Presque autant qu’à l’époque. Quand on a commencé à faire de la musique, on ne raisonnait pas en termes de bon ou de mauvais goût. Un groupe qui est bien considéré aujourd’hui ne l’était pas forcément à ce moment-là. Je me souviens, même les Beach Boys n’étaient pas encore les dieux vivants qu’on dépeint aujourd’hui. Aujourd’hui, ils sont dans le panthéon du bon goût. Vers 1991-1992, c’était défendu par peu de gens. À y repenser, ça paraît incroyable. On était fasciné par les gens qui faisaient du travail d’orfèvre. On aimait beaucoup la musique californienne par exemple, un genre pas forcément très bien perçu à l’époque. Il y avait chez nous le plaisir aristocratique de déplaire, et d’aimer des trucs vraiment infâmes. C’était le plaisir de mélanger des groupes de haute extraction avec des choses plus vulgaires. Je trouvais ça important.

GONZAI : Vous dégagiez alors une image de snobs parmi les snobs.

Branco : C’est ce qu’on était, des méga-snobs. On écoutait tout ça par snobisme pur.

« Je pouvais détester quelqu’un juste parce qu’il aimait le mauvais disque de Bob Dylan »

GONZAI : Vous étiez dans une forme de posture ?

Branco : Vraisemblablement. C’est compliqué, parce qu’on était en autarcie quasiment totale. Si posture il y avait, c’était donc vis-à-vis de personne. Ou presque. Ceci dit, c’est vrai qu’on était très snob. Et intransigeant. Par exemple, je pouvais détester quelqu’un juste parce qu’il aimait le mauvais disque de Bob Dylan. Aujourd’hui, je ne suis plus comme ça. La tendresse a pris le dessus.

GONZAI : À votre éclosion, c’est-à-dire dans les années 90, il y avait beaucoup de mauvais groupes. Tu considères que c’est dû en partie au fait qu’il y avait alors beaucoup d’argent dans le milieu de la musique. La crise du disque est-elle une bénédiction ?

Branco : Ce qui est sûr, c’est que depuis la crise du disque, la musique est meilleure. C’est un fait. Après… Est-ce qu’à l’époque l’argent était la seule raison de la mauvaise qualité des albums ? Je ne sais pas. Mais il devait y avoir une sorte d’industrialisation de la musique. Quand on allait en Angleterre, on hallucinait. Tout était super organisé. Ça n’avait absolument rien d’une contre-culture. C’était une industrie, comme celle des fabricants de saucisses. Tout était parfaitement réglé. Les circuits d’approvisionnement, par exemple. Si tu voulais louer un ampli, tu avais six boîtes qui étaient là depuis cinquante ans avec un capital social démentiel. La vie de la musique était hyper organisée. Ça doit toujours être le cas en Angleterre. Mon avis, c’est que la musique britannique s’est effondrée sous le poids de la professionnalisation. Alors oui, sans doute que l’effondrement de l’industrie du disque est une forme de bénédiction. Pour la musique, pas pour les groupes.

GONZAI : Phoenix, c’est l’inverse de l’industrialisation. Vous avez cette image « d’artisans dans l’industrie des sentiments », comme chantait Dominique Dalcan, mais niveau merchandising vous êtes quand même très efficaces.

Branco : Je ne partage pas ton avis mais ça me fait plaisir que l’illusion fonctionne. Nous sommes très mal organisés. On est quatre et on fait n’importe quoi. Ce qui est beau, c’est ce qui transparaît à travers ce bordel. C’est un vrai tour de magie. Le côté artisanal, c’est très important pour nous. Artisanat de luxe, sûrement, mais artisanat. On travaille dans une entreprise familiale, mais on n’est vraiment pas très bien organisé.

GONZAI : Je te trouve quand même bien modeste sur le merchandising. J’ai souvenir par exemple de blousons siglés Phoenix. Ou d’une bouteille de vin croisée récemment dans une boutique avec le logo du groupe dessus. Lors de votre dernier concert à la Gaîté lyrique, il y avait des distributeurs avec à l’intérieur des casquettes Phoenix, des jeux de cartes Phoenix, etc.

Branco : Vu de loin, c’est vrai que ce que tu décris a l’air pas mal. Par contre, c’est pas du vin, c’est du saké. C’est souvent lié à des petites histoires. Phoenix sur une bouteille de saké, c’est parce que nous sommes devenus amis il y a dix ans avec un importateur de saké à Paris. Depuis, on est passionné. C’est surtout mon frère Christian qui s’occupe de ça. Ensuite les jeux de cartes, tout ça, c’est des idées débiles qui viennent souvent de Roman Coppola. Il a toujours plein d’idées et le jeu de cartes Phoenix, c’est juste basé sur un jeu de mot idiot, « Deck of cards » parce que notre bassiste s’appelle Deck. On avait mis une photo de lui sur le jeu de cartes. Pour résumer, notre merchandising, c’est vraiment pas de la grosse machinerie.

GONZAI : Tu évoquais les Beach Boys. Un groupe fondateur dans ton histoire personnelle. À 17 ans, tu veux absolument intégrer un groupe de rock. Alors tu te rends chez Danceteria et tu regardes les annonces. Et tu tombes sur une annonce qui cite comme références le Velvet, Spacemen 3, les Thirteen Floor Elevators et les Beach Boys. Tu réponds et te voilà bientôt dans Darlin’, le groupe pop de deux gars qui deviendront un peu plus tard… les Daft Punk.

GONZAI : Tu évoquais les Beach Boys. Un groupe fondateur dans ton histoire personnelle. À 17 ans, tu veux absolument intégrer un groupe de rock. Alors tu te rends chez Danceteria et tu regardes les annonces. Et tu tombes sur une annonce qui cite comme références le Velvet, Spacemen 3, les Thirteen Floor Elevators et les Beach Boys. Tu réponds et te voilà bientôt dans Darlin’, le groupe pop de deux gars qui deviendront un peu plus tard… les Daft Punk.

Branco : Oui… C’était même pas un signe du destin. Sur le mur, c’était vraiment la seule annonce qui valait le coup. Le groupe qu’on trouvait dans toutes annonces à ce moment-là, c’était Red Hot Chili Peppers. 99 fois sur 100, les annonces citaient des groupes de ce genre. À mes yeux, l’annonce de Darlin’ sortait complètement du lot. Il faut dire aussi qu’à ce moment-là, les gens qui écoutaient de la musique indépendante ne s’intéressaient pas beaucoup au passé. Alors que dès mes débuts, je m’intéressais aux vieux disques. Dans cette annonce, il y avait des groupes qui n’étaient pas censés aller ensemble. C’est ce qui m’a intéressé. C’est étrange, parce que c’est la seule fois de ma vie où j’ai répondu à une annonce de groupe.

GONZAI : Cette annonce, c’est Guy-Manuel de Homem-Christo, futur Daft Punk, qui la passe. Quelqu’un qui avait une déjà assez grosse culture musicale. À l’époque, a-t-il eu une influence sur tes goûts ?

Branco : Bien sûr. Les parents de Guy-Manuel habitaient dans le 17e, et j’habitais dans une chambre de bonne dans leur immeuble. Ça facilitait nos échanges d’albums. Je l’ai rencontré à l’âge où on se partageait les disques. Et lui en avait des bons. Beaucoup. Je me souviens du premier disque qu’il nous avait fait découvrir, c’était « Kill City » d’Iggy Pop et James Williamson. C’est toujours un de mes albums préférés. Iggy avait fait ce disque quand il était en hôpital psychiatrique. On y trouve des synthés, du saxophone… C’est vraiment un album à part dans sa carrière qui a dû sortir cinq ans après avoir été enregistré. Un album vraiment maudit mais que je trouve génial.

GONZAI : Par définition, les débuts d’un groupe sont uniques et très particuliers.

Branco : Euh… Quelle est la question ?

GONZAI : Comment as-tu vécu les débuts de Darlin’, vers 1992 ?

Branco : Soudain, je me suis dit « je suis tombé sur un bon gisement ». Il y avait du répondant chez Guy-Manuel. Ensuite, j’ai rencontré Thomas Bangalter.

« C’est ça la magie des débuts. Il y avait un tel mélange d’inconscience, d’arrogance et surtout de candeur qui fait qu’on a envoyé une lettre à Johnny Cash pour lui demander un remix »

GONZAI : Darlin’ terminé, vous montez Phoenix. Dès vos débuts, vous ne doutiez vraiment de rien. Même si vous n’aviez pas encore sorti d’album, vous écrivez à Johnny Cash pour lui demander une version acoustique de Party time pour une face B de single.

Branco : C’est vrai qu’on doutait de rien. Vraiment de rien. C’est ça la magie des débuts. Il y avait un tel mélange d’inconscience, d’arrogance et surtout de candeur qui fait qu’on a envoyé une lettre à Johnny Cash pour lui demander un remix, ah ! ah ! On n’a évidemment pas eu de réponse mais il faut oser.

GONZAI : Niveau look, on peut dire que tu as toujours osé plus de choses que les trois autres membres du groupe réunis. Le style, c’est important chez une rockstar ?

Branco : Pfff… Je ne fais pas partie des gens qui étaient fascinés par Bowie et tous ses looks. Pour moi, il y a un look. Point. À mes yeux, la mode ne devrait même pas exister. Quelqu’un devrait pouvoir dire « Voilà, le bon look, c’est ça ». Et on en resterait là. L’affaire serait pliée. C’est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Mais depuis nos débuts, je considère qu’il n’y a qu’une seule paire de bottes qui est bonne. Tu peux la retrouver sur telle photo de Lou Reed, du Velvet ou d’Iggy. Toi, j’ai vu quand tu es arrivé que tu avais des bottes, pas mal d’ailleurs. La mode, ça devrait être terminé. Ça aurait pu s’arrêter aux années 20 je crois. Je te dis ça et en même temps je n’applique pas cette idée à ma personne. Si j’évolue, c’est sûrement parce que j’ai pas encore trouvé mon bon look. Alors je cherche.

GONZAI : Capillairement parlant, notamment, tu as eu au cours de la carrière du groupe des tentatives courageuses. T’as jamais eu peur de finir en faisant des fautes de goût majeures comme un gars de Spandau Ballet ?

GONZAI : Capillairement parlant, notamment, tu as eu au cours de la carrière du groupe des tentatives courageuses. T’as jamais eu peur de finir en faisant des fautes de goût majeures comme un gars de Spandau Ballet ?

Branco : Capillairement, j’ai jamais eu peur, c’est vrai. Toute proportion gardée, le ridicule est un truc qui m’a toujours attiré. Même s’il y a des gens qui font ça avec beaucoup plus de panache que moi. Pour revenir au look, je dirais que c’est important qu’il y ait un détail « off ». Pour moi, un look fonctionne s’il y a un truc un peu foireux dedans. Sinon ça ne marche pas.

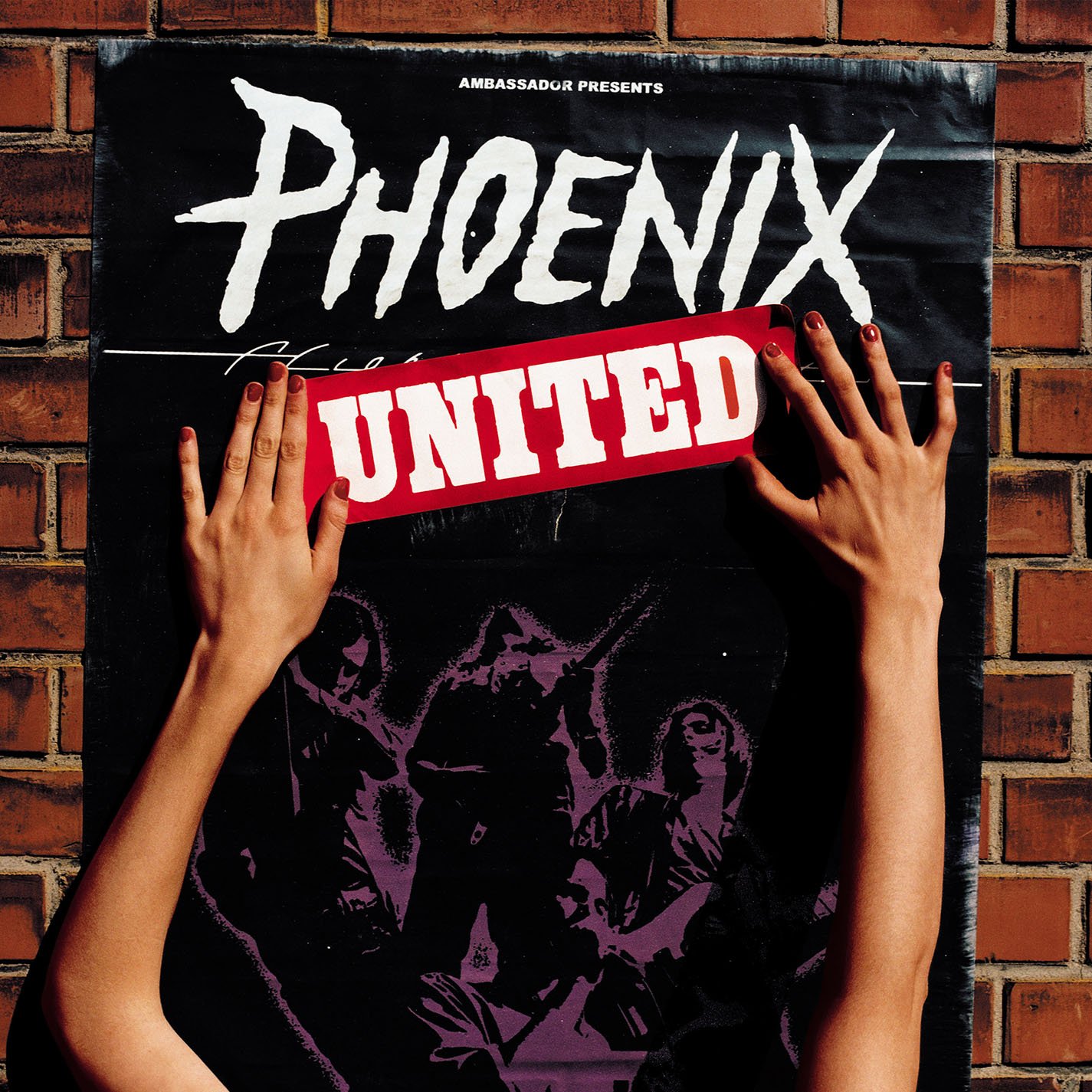

GONZAI : Comme on dit chez Gonzaï, seul le détail compte. J’ai l’impression que depuis vos débuts, le groupe a toujours été très attentif à la gestion des détails. Sur la pochette de votre premier LP « United », il y a une affiche collée contre un mur de briques avec la mention « Ambassador presents ». Pourquoi Ambassador ?

Branco : C’est un faux label. Mais là, tu vas trop loin, c’était il y a vingt ans et j’ai un peu oublié les détails. Un de nos plus grands plaisirs quand on a commencé, c’était d’avoir une société. D’avoir notre tampon « Phoenix ». Quand t’as 20 ans, c’est énorme. Et puis on a toujours été fasciné par l’ambiance faussement corporate des boîtes. D’ailleurs, l’endroit où on bosse ici, à la Gaîté lyrique, ça ressemble aux bureaux de l’AFP. Pas du tout à l’idée qu’on se fait généralement d’un studio d’enregistrement avec chandelles et tapis épais. Je crois qu’on est attiré par cette vie-là, la vie de bureau. Créer des boîtes, des faux noms, ça nous a toujours plu. Je suppose que c’était pareil pour Ambassador. En tout cas, le détail fait le style. Et le style, c’est presque tout. On peut évidemment faire un très bon morceau sans qu’il soit au point stylistiquement mais pour faire une œuvre, il faut du style. À la fin, il n’y a que le style qui compte, non ?

GONZAI : Autre détail. À vos tout débuts vous montez Ghettoblaster, un label sur lequel vous sortez votre tout premier single à 500 exemplaires. Vous vous dites – à raison – alors qu’ils deviendront collectors un jour et en signez quelques-uns avant de les glisser dans la pochette. En avez-vous recroisé depuis ?

GONZAI : Autre détail. À vos tout débuts vous montez Ghettoblaster, un label sur lequel vous sortez votre tout premier single à 500 exemplaires. Vous vous dites – à raison – alors qu’ils deviendront collectors un jour et en signez quelques-uns avant de les glisser dans la pochette. En avez-vous recroisé depuis ?

Branco : Il y a très peu d’exemplaires en circulation, car on en avait très très peu vendus. Mais c’est déjà arrivé, en effet. Très rarement.

« Je nous considère comme des micro-célébrités, voire des nano-célébrités. »

GONZAI : Tu te souviens d’un concert au festival Astropolis en 2001 ?

Branco : Oui, c’était dans un château, en pleine forêt. On se demandait un peu pourquoi on avait été programmé là, en plein milieu de ce festival électronique devant un public complètement défoncé. C’est un concert qui reste dans notre panthéon. Mythique. Suicide était aussi programmé ce jour-là. On les a vus, et rien que pour ça, ça valait le coup de faire ce concert. Mais ça fait sûrement parti d’un de nos moments les plus pathétiques. Le pathétique, à vivre avec des amis, c’est génial. C’est comme des vacances pourries. Ça reste les meilleurs souvenirs.

GONZAI : Le rapport du groupe avec ses fans a dû aussi beaucoup évoluer. Avec « Wolfgang Amadeus Phoenix », vous avez quand même rencontré un succès assez colossal.

Branco : Je nous considère comme des micro-célébrités, voire des nano-célébrités. Les gens nous reconnaissent que si nous sommes tous les quatre pour un concert. On n’est pas des vedettes, on n’a jamais souffert de ça. Ou presque. On a dû être des vedettes deux jours dans notre vie quand on est passé à la télévision américaine parce que là-bas, ils regardent encore beaucoup la télévision. Mais c’est tout. Ça simplifie le rapport avec les gens. Tout ça nous convient parfaitement, car ça n’a aucun intérêt d’être une célébrité.

GONZAI : La célébrité, ça a été une hantise à un moment donné ?

Branco : Pas chez moi. On ne l’a jamais recherchée mais ça n’a jamais été une hantise. Alors que ça l’a toujours été chez Daft Punk. Guy-Manuel et Thomas ont toujours eu cette hantise en eux. Ils s’en protègent très bien. Quand quelqu’un me reconnaît dans la rue, je ne le vis pas du tout comme une agression. Peut-être parce que ça n’arrive pas si souvent finalement. Je comprends les Daft. Quand on atteint un succès vraiment mainstream comme eux, les rapports avec les gens changent. Ça n’est plus pareil. À un certain niveau de succès, les gens connaissent le concept mais ne connaissent même pas la musique de l’artiste. C’est forcément moins agréable. Les gens qui nous reconnaissent connaissent nos morceaux. On n’a pas atteint leur niveau de star-system.

GONZAI : Quand on revient sur l’intégralité de votre discographie, on trouve très peu de ballades. Pourquoi ce choix alors que Honeymoon, sur votre premier LP, était somptueux dans ce genre ?

Branco : C’est sûrement un peu de ma faute. J’ai toujours trouvé que les ballades, c’est pénible à faire. Tempo trop lent, énergie fausse. Faut que ça sorte très vite. S’il y a un blocage, le désir s’étiole. Je m’ennuie assez vite. On travaille évidemment pendant des heures et des heures sur chaque morceau, et les ballades c’est vraiment le genre de morceaux où le feu s’éteint le plus vite. Il y a plein de ballades qui sont restées sur le bord du chemin. On les ressortira peut-être un jour. On a des archives très importantes. On pourrait peut-être faire comme Neil Young, mais je n’en suis pas sûr car les morceaux sont souvent pas achevés. Imagine, on doit avoir 300 ou 400 débuts de ballades en stock.

GONZAI : Ce bouquin qui sort chez Rizzoli, c’est la pierre tombale de Phoenix, non ? Ou un testament ? C’est quoi la suite, pour le groupe ?

Branco : J’ai pas du tout ressenti de sentiment de fin en travaillant sur ce livre. Pendant ce temps-là, on travaillait aussi sur des nouveaux morceaux. On voyait finalement plus ce bouquin comme un truc qui nous freinait, mais qui était nécessaire. À un moment, il faut te vider. Il faut foutre le feu aux archives. Parce que les disques durs sont pleins. C’est pas du tout un bilan, ce livre. Ce serait même un peu terrifiant de le vivre comme ça. On a réussi à aller au bout de ce projet et à continuer à y trouver de l’intérêt, parce qu’on pensait que peut-être, à travers notre exemple, on pouvait faire passer un message. Je ne sais pas vraiment lequel, si ce n’est qu’un groupe de personnes peut parfois transcender des destinées particulières qui pour moi n’ont aucun intérêt. J’ai l’impression qu’il y a dans notre parcours quelque chose de plus universel que le simple fait d’être quatre copains qui auraient eu de la chance et seraient arrivés au bon moment. J’espère qu’il y a quelque chose de plus que ça dans ce livre, mais je ne saurais pas dire quoi. Un message d’espoir, peut-être.

GONZAI : Le livre s’intitule Liberté, égalité, Phoenix !. La fraternité, c’est un élément essentiel dans votre histoire. Vu de l’extérieur, on a même le sentiment continu d’une amitié à quatre, d’un truc sans le moindre accroc. D’une vraie bande. C’est quoi la recette pour garder ce lien pendant vingt-cinq ans ?

Branco : Je crois déjà que chacun pris individuellement, on n’arriverait à rien. On a donc tout intérêt à ce que ça marche. C’est aussi du bon sens. Vivre cette vie seul, ça ne vaudrait pas le coup. On n’a jamais eu la tentation de la carrière solo. On n’a pas cet ego-là. L’idée de faire une carrière solo ne nous a jamais effleurés. Ça nous a même déprimés au plus au point. Ce qui fait qu’on a sûrement raté des opportunités qui auraient pu être marrantes. Thomas a souvent reçu des propositions de featuring, mais ça l’angoisse à fond d’être séparé du groupe. Il n’a aucune envie de devenir le chanteur de Maroon 5 qui va intervenir un peu partout pour servir de déco. Nos meilleurs moments, nos pires moments… Ça n’aurait eu aucun sens de les vivre seul. On connaît beaucoup d’artistes solos, et je suis tellement triste pour eux.

GONZAI : Rétrospectivement, y-a-t-il un de vos albums pour lequel tu as plus d’attachement que les autres ?

Branco : C’est surtout une histoire de morceaux, plus que d’albums. Objectivement, il y a des morceaux qu’on a réussis. Des morceaux qui fonctionnent, où l’équilibre est solide. Mais je ne suis pas certain que ces morceaux soient ceux auxquels je suis le plus attaché. J’aime bien les instrumentaux dont personne ne parle jamais.

GONZAI : Comme Embuscade par exemple, avec Thomas Bangalter aux synthés ?

Branco : Oui. Ou Bankurpt sur l’album du même nom. C’est peut-être à ceux-là que je suis le plus attaché. C’est un peu des enfants rejetés de tous. Mais un album en particulier je ne vois pas… Souvent les albums qui ont le plus de succès sont ceux qui ont été le plus cauchemardesque à faire. Ça laisse un souvenir mitigé.

GONZAI : Quand sortira le prochain album ?

Branco : 2020. J’espère. On travaille dessus en tout cas.

« Le pire dans la presse de toute façon, c’est quand tu sens que tout est médiocre : le disque, la chronique et le journaliste »

GONZAI : Avant qu’on se quitte, je voulais te donner un droit de réponse suite à un sale papier sur vous dans Gonzaï paru il y a quelques années. Tu m’en as parlé juste avant l’interview.

Branco : Je ne dirais pas qu’il est sale. Je me souviens juste d’une allégorie assez malheureuse. Mais j’ai oublié le détail du papier. En tout cas c’est ce papier qui m’a donné envie de te rencontrer aujourd’hui. Histoire de rééquilibrer un peu la balance. Je lis assez peu les chroniques, finalement. Il y a d’ailleurs un acte fondateur dans ma vie. Vers 16-17 ans, j’ai acheté un bouquin sur Gainsbourg. Dedans, il y avait plein de coupures de presse qui dataient de l’époque de sorties des disques. Elles étaient assassines. Une fois que j’ai lu ça, j’étais vacciné contre le rapport du monde contemporain à l’œuvre. Je ne lis pas trop les chroniques, mais parfois, je prends quand même la température de la presse. Les chroniques négatives sont évidemment les seules dont je me rappelle. C’est les seules qui créent en moi une petite sensation de jubilation. Celle de Gonzaï était pas mal, mais j’en ai oublié les détails. Faut que je la relise. Tu la relus, toi, avant de venir ?

GONZAI : Non.

Branco : La seule chose dont je suis sûr, c’est qu’il y a dedans une histoire de chimiothérapie. Rétrospectivement, je me dis que l’auteur du papier avait fini par faire du groupe quelque chose de totalement aseptisé en détruisant dans sa chronique tout ce qu’on peut avoir d’organique. Faudra lui demander ce qu’il voulait dire. Je veux bien qu’on en reparle. Il faut surtout que je la relise, mais je me souviens très bien de cette chronique, et aussi d’une de Pitchfork à leurs débuts. Quelqu’un m’avait envoyé un lien vers leur chronique hyper négative d’« Alphabetical », notre deuxième album. C’était la première fois que j’allais sur leur site. Cette chronique était cinglante, mais pas mal du tout. Finalement, c’était même assez bien vu de la part du journaliste je crois. Le pire dans la presse de toute façon, c’est quand tu sens que tout est médiocre : le disque, la chronique et le journaliste.

GONZAI : Malgré cette critique négative, tu as accepté de répondre à mes questions.

Branco : C’est même à cause de cette critique que j’ai accepté cet interview. J’ai vu la liste des demandes d’interview pour le livre, et quand j’ai croisé Gonzaï, j’ai ressenti comme un frisson. En vieillissant, on apprend à aimer l’émotion. J’ai fait tellement d’interviews dans ma vie que ce que je recherche maintenant, c’est une émotion un peu rare. Je me suis dit «Tiens, il y a un petit moment à vivre, là », et en fait non, ton interview était parfaitement bienveillante. Je suis très déçu.

Liberté, Egalité, Phoenix !, sortie en anglais chez Rizzoli USA.

https://www.rizzoliusa.com/book/9780847864836

7 commentaires

!!!!!!!!!!!!!!!!!! PHOSSEPOSESEPTIQUE!!!!!!!!!!!!!!

poni hoax bien meilleure que le beurre

C çà! C çà!

FOOUFOOUNE-NIIIIIIIXXXXX

y’a + 2 juice tisse!

!feu!niqué!

je deteste des gens qui aiment le mauvais disque des warlocks, mais je me repends, c’est pas bien.