Mais avant l’après, il y eu l’avant. Dire que ça n’a pas dû être facile tous les jours pour Lloyd est un doux euphémisme qui pourrait presque prendre des airs de fardeau. Auteur d’un tube mondialement connu dans les années 80 (Jennifer she said), l’Ecossais, en dépit d’un physique à la Elvis et d’un filet de voix à la Morrissey, ne connaitra jamais le succès des deux starlettes précitées. Trois disques avec son groupe des Commotions entre 1984 et 1987 donneront au Lloyd une féroce aversion du big business de la vie en communauté. Une fois libéré de ses chaînes (en or tout de même), Lloyd débute en 1990 une longue série de disques dont tout le monde se contrefout. Le hip hop, le grunge, la techno puis la jungle font de cet ancien jeune espoir un ancêtre et ses disques ont le parfum d’une décennie que les yuppies des nineties préfèreraient oublier : celui des années 80. Restent bien quelques étudiantes en Langues Etrangères Appliquées pour se vider les sinus sur les ballades de Lloyd Khôl, mais trois gourdasses hyper-sensibles prêtes à illustrer leurs soirées pyjama avec Are you ready to be heartbroken en musique de fond, ça n’a jamais fait une carrière. Pour en finir avec le réquisitoire qui nous amène aujourd’hui en terres interdites, on pourrait dire du Cole qu’il est le Roch Voisine du rock indépendant, cet espèce de bellâtre auteur d’un hit boulet, et qui pour cette raison n’avait d’autre choix que de pousser son rocher de Sisyphe tout au long d’une discographie longue comme une peine de mort. En 2002, son label Universal, certainement fatigué d’éponger les dettes comme d’autres le front des jouvencelles, décide de montrer la porte de sortie au chanteur. Droit d’inventaire et examen des consciences. Lloyd Cole vient de fêter ses 42 ans. Tout porte à croire que la grande purge des contrats qui a mis pas mal de vieilles légendes sur le carreau aura aussi raison de notre crooner alors en pleine midlife crisis.

Marié, deux enfants

Après l’avant il y a l’après – faut suivre. Revenu de toutes les tirades et des disques les plus soporifiques qu’on ait pu entendre tout au long des années 2000, le sosie de James Murphy publie aujourd’hui « Standards », pas vraiment le genre de disque qu’on était en droit d’attendre d’un dépressif chronique ayant bâti sa légende sur une gueule de six pieds de long et sur des mélodies parfaites pour serrer à la fin des cafés littéraires. Qu’on ne s’y trompe pas, « Standards » n’est pas un énième disque de reprises permettant à de vieilles breloques comme Rod Stewart de se faire reluire le pompon une dernière fois avant l’embaumement. A la manière d’un Edwyn Collins, et avec l’élégance d’un Bryan Ferry – en moins bien quand même, faut pas non plus déconner – Lloyd refait enfin surface avec un disque, ô surprise, électrique. Ca ne sent pas non plus le barbelé ni la haute tension, mais le disque publié chez Tapete Records – ça ne s’invente pas – est le va-tout d’un vieux briscard qui n’a finalement plus rien à perdre ; on y croise les fantômes de Bob Dylan, des Beatles et des héros les plus pittoresques des romans de Nick Hornby, luttant tous contre le temps qui passe avec les moyens du bord : un divorce, des playlists, un passé de rock star révolu.

Après l’avant il y a l’après – faut suivre. Revenu de toutes les tirades et des disques les plus soporifiques qu’on ait pu entendre tout au long des années 2000, le sosie de James Murphy publie aujourd’hui « Standards », pas vraiment le genre de disque qu’on était en droit d’attendre d’un dépressif chronique ayant bâti sa légende sur une gueule de six pieds de long et sur des mélodies parfaites pour serrer à la fin des cafés littéraires. Qu’on ne s’y trompe pas, « Standards » n’est pas un énième disque de reprises permettant à de vieilles breloques comme Rod Stewart de se faire reluire le pompon une dernière fois avant l’embaumement. A la manière d’un Edwyn Collins, et avec l’élégance d’un Bryan Ferry – en moins bien quand même, faut pas non plus déconner – Lloyd refait enfin surface avec un disque, ô surprise, électrique. Ca ne sent pas non plus le barbelé ni la haute tension, mais le disque publié chez Tapete Records – ça ne s’invente pas – est le va-tout d’un vieux briscard qui n’a finalement plus rien à perdre ; on y croise les fantômes de Bob Dylan, des Beatles et des héros les plus pittoresques des romans de Nick Hornby, luttant tous contre le temps qui passe avec les moyens du bord : un divorce, des playlists, un passé de rock star révolu.

Enregistré dans l’urgence alors que notre homme mène une vie plutôt pépère auprès de sa femme et de ses deux gamins, Lloyd Cole retrouve ici une jeunesse pour le moins inespérée. Evidemment, on ne va pas vous vendre le coup du grand retour, pour la simple et bonne raison que 1. vous ne vous étiez même pas rendu compte que Lloyd Cole était parti ou 2. que vous ne saviez même pas qui était ce type. Dans les deux cas, et si « Standards » n’est pas le disque du siècle, il permet néanmoins à son auteur d’être un peu moins cérébral qu’avec ses Commotions – humour – et surtout beaucoup moins sirupeux, en dépit de quelques ballades prêtes à faire vrombir quelques hymens – on ne se refait pas. Y’a-t-il une vie après l’après ? J’ai été posé la question au vieux Cole, en grande forme pour sa première interview de la journée.

C’est plutôt inhabituel comme entrée en matière, parce que le dernier morceau d’un disque est rarement intéressant, mais les paroles de la piste qui clôture votre nouvel album, Diminished Ex(pectations), semblent être un bon résumé de votre carrière, voire de votre position en tant que chanteur rescapé du siècle dernier : « Maybe I was a little oversellers / But that was such a long long time ago ».

Est-ce que cette chanson reflète mon humeur du moment ? [Long silence]. En fait je crois qu’aucune de mes chansons ne dit grand-chose de mes sentiments, mais il y a quelque chose dans cette chanson, qui n’est pas de l’ordre du personnel, et qui comme toutes mes chansons ne parlent pas de moi, c’est toujours fictionnel… disons que j’ai essayé de trouver les bons mots pour le personnage de cette chanson, et là c’est comme jouer un rôle au cinéma, on est bien forcé d’aller puiser en soi pour nourrir son rôle.

Faut-il comprendre que vous devez systématiquement faire abstraction de votre état du moment, littéralement parvenir à vous expulser de vous même, pour composer ?

Parfois oui, parfois non, parce que je n’ai pas toujours envie d’aller visiter les pièces sombres de mon cerveau. C’est pas toujours agréable de composer des chansons.

Pour en revenir à cette chanson, vous pouvez donc me certifier qu’il ne s’agit pas de vous ?

Je parle de… la pitié en général, dans les relations humaines. Et pourquoi c’est parfois bien de l’admettre, plutôt que constamment prétendre être le chic type. C’est que je dis dans Diminished Ex : « maybe I aimed a little too high ». Peut-être que j’ai visé quelque chose de trop haut pour moi.

Et donc toujours pas de parallèle avec votre propre carrière, notamment vos relations conflictuelles avec les maisons de disque depuis le milieu des années 90 ?

Je ne parlerai même pas du milieu des années 90, je dirai plutôt que c’est compliqué depuis le début ! Après mes disques avec les Commotions, j’ai l’impression que tout s’est cassé la gueule, et que ma carrière a été un échec industriel. J’ai beau avoir eu du succès avec mes premiers disques solo en France, ça n’a jamais marché nulle part ailleurs. Bon, j’ai quand même eu pas mal de succès au fil des années, mais si je commence à me demander quelle quantité de succès il me faudrait pour être enfin détendu, je peux dire qu’il m’en aurait fallu encore davantage…

« Si ‘Standards’ vend des clopinettes, j’arrête. »

C’est compliqué d’avoir encore des chansons à écrire, à chanter, après toutes ces années ? Vous êtes marié, vous avez deux fils et vous vivez tous dans le Massachusetts… on imagine bien que c’est plutôt coton de s’extirper d’une vie super normale.

Ecrire des chansons, c’est probablement ce que j’ai fait à mes débuts, vers 15-16 ans, parce que je voulais ressembler au chanteur qui passait à la télé, à ce type qui avait un groupe de rock. Maintenant que je suis un père responsable qui doit penser à envoyer ses gamins à l’université, à l’entretien de la maison, je crois que composer est devenu une nécessité : si je n’écris pas de chansons, mes enfants n’ont rien à bouffer. Heureusement que je ne pense pas à ça quand je suis à la maison, mais c’est tout de même présent dans un coin de ma tête. Surtout qu’il se passe parfois une année sans que j’écrive la moindre chanson. Parfois c’est vraiment le pied de ne pas avoir à composer… mais bon soyons honnête, c’est surtout une formidable excuse pour ne pas m’avouer que je suis un putain de fainéant. Pour « Standards », j’ai plié les dix morceaux en dix semaines, huit heures par jour à mon bureau, ce qui est plutôt rapide pour moi – c’est du reste le disque le plus rapidement enregistré de toute ma carrière. C’est aussi la première fois de ma vie que je travaille ainsi, avec une deadline aussi serrée et des chansons accouchées si vite, alors bien sûr en comparant avec l’esprit des sixties, dix semaines pour un disque c’est plutôt long, mais pour moi c’est inédit. Aucun des morceaux ne m’a pris six mois d’enregistrement. (…) Ces temps-ci j’ai l’impression que j’arrive au bout d’un chemin, si « Standards » vend des clopinettes, certainement que j’arrêterai.

C’est-à-dire : vous prendrez votre retraite ?

Non, mais certainement que j’arrêterai de me comporter comme pendant les douze dernières années, à constamment adopter les mêmes ‘stratégies’ et modèles économiques que depuis les années 80. Le modèle de distribution de mes disques à travers les mass medias, capable de toucher une large audience de la même manière qu’un disque de Nick Cave, Leonard Cohen ou même Robbie Williams, je vois bien qu’il est en train de prendre l’eau ; sur la dernière décennie je suis donc bien obligé d’admettre que mes ambitions ont été revues à la baisse [Diminished Expectations, on y revient] et si je ne gagne pas d’argent avec mes tournées, je perdrai du fric avec mes disques, c’est vraiment stupide ! Y’a vraiment rien de glorieux à financer moi-même mes propres pertes. De l’autre côté, mes fans et les gens qui achètent des places pour mes concerts, ils n’ont pas vraiment envie de voir débarquer un vieux type jouant ses vieux tubes, ils espèrent écouter un type encore créatif – ce que je suis ! Qu’est-ce que je dois faire alors, hein ?

Vous parlez de vos fans. J’ai lu que « Standards » avait justement été co-financé par vos fans. On tient peut-être là le nouveau modèle économique dont vous parliez précédemment, non ?

Oui, effectivement. Environ 40 % du disque a été financé par des souscriptions, mais pour être honnête, j’aime pas trop ça. J’apprécie le fait que les fans soient prêts à payer pour aider au financement d’un album, mais plus ça va et plus j’apprécie le fait d’être payé une fois que le boulot est fini ; c’est comme ça que fonctionnent les concerts, plus y’a de monde et plus le cachet est important. Or, avec des majors comme Polygram ou Universal, le système a commencé à s’inverser : on me faisait des avances et ensuite seulement je commençais l’enregistrement du disque. Avec le recul, je n’aurais pas fait les choses ainsi, notamment avec les Commotions, de façon à n’avoir à rendre de compte à personne.

Quelque part c’est un peu comme payer la note du restaurant avant même d’avoir mangé. Pour prolonger la métaphore, avec « Standards » vous livrez un menu plutôt solide, voire surprenant. C’est à la fois électrique, nerveux, bien loin des clichés qui vous entourent. Vous avez mis quelque chose de neuf dans le carbu, non ?

J’étais surtout fatigué de savoir quelles chansons un type de mon âge pouvait bien jouer ; en fait j’ai passé beaucoup trop de temps à me préoccuper de savoir ce qui était approprié ou non pour un chanteur ayant dépassé la cinquantaine. Et puis je suis tombé sur le dernier disque de Dylan [« Tempest », 2012] et ce qui m’a le plus interloqué c’était la façon dont il semblait se contrefoutre de son âge. En vérité, il chante les mêmes trucs qu’en 1965 – en moins bien souvent, bien sûr – mais certaines de ses paroles continuent d’être très explicites, voire inappropriés pour un chanteur aussi vieux, et ça file parfois des frissons dans le dos parce qu’on n’a pas vraiment envie d’entendre son père parler de sexe ! En fait, je pense que j’ai complètement flippé quand Universal m’a foutu dehors, j’étais effrayé à l’idée de devenir l’un de ces artistes pitoyables qui veulent paraître 30 ans quand ils en ont 45.

« J’aurais dû mourir en 1992, c’était le bon timing »

Doit-on entendre que vous en aviez ras la casquette de la dictature du jeunisme dans la pop culture, et de cette mythologie sur le fait d’avoir à mourir à 27 ans pour être une rock star ?

Ah non, ça c’est complètement vrai. Je serais certainement bien plus célèbre si j’étais mort plus tôt.

Pas de bol, c’est pas le cas. Vous avez dû survivre à votre propre mort, ah ah ah.

En fait j’aurais dû mourir en 1992, c’était le bon timing…

Vous avez essayé au moins ?

Malheureusement non. J’ai tenté le suicide commercial à la place… Disons que j’avais tellement les boules de devenir…

Vieux ?

Non, le contraire. Parce que j’aime le fait d’être vieux, mais ce qui me terrifiait c’était… est-ce que tu te souviens du jour où Joe Strummer s’est fait une coupe mohawk ? C’était pathétique, déjà trop tard, foutu. Et bref, pour être sûr qu’il n’y ait jamais aucun risque que je tombe là-dedans, j’ai décidé de faire l’exact inverse. Et j’ai commencé à m’habiller comme un prof’ d’histoire-géo. Délibérément, hein.

Avec le virage entrepris sur ce nouvel album, on peut donc en conclure que vous avez passé les dix dernières années à côté de vos pompes, à désespérément tenter de vous trouver.

C’est exact. C’est aussi pour cette raison que j’aime encore à penser que « Music in a foreign language » (2003) reste mon meilleur disque. A cette époque, ça faisait sens car c’était une réaction contre tout ce que j’avais composé auparavant, c’était intimiste, solitaire, c’était une réaction épidermique au concept de groupe, je ne voulais plus avoir à supporter l’idée même d’un groupe derrière moi. Ce qui se cachait derrière cette posture, c’était l’idée préconçue que je ne pourrais plus jamais jouer du rock’n’roll. Et puis j’ai finalement écrit ces chansons l’année dernière, et elles sonnaient comme des morceaux de rock’n’roll. Qu’est-ce que je pouvais bien faire ? Spéciale dédicace à Bob Dylan, car si lui pouvait envoyer la patate à 73 balais, je pouvais bien faire la même chose à 52…

Le fait de démarrer le disque avec une reprise [California Earthquake de Mama Cass] puis une autre terriblement inspirée par les Beatles, est-ce que cela vous a libéré d’une certaine pression ?

Tu trouves vraiment que Women Studies sonne comme du Beatles ? Putain c’est dingue, moi je pensais à Johnny Thunders… bon ça me fait plaisir remarque, mais je voulais faire une chanson à la Rolling Stones… Bon bref, c’était quoi la question ?

La troisième piste [Period Piece] est un clin d’œil évident à Bob Dylan, justement.

C’est effectivement une variation sur Knockin on heaven’s door, mais le reste de l’album ne sonne pas comme ça.

Et c’est exactement là que je voulais en venir : on a l’impression que les trois premiers morceaux sont un exutoire, un préliminaire.

Et pourtant il n’y a aucune arrière-pensée dans le tracklisting, le fait d’introduire « Standards » par une reprise est complètement fortuit, simplement California Earthquake ne pouvait être placée ailleurs, ça ne collait pas. Pour une fois, j’ai accepté de démarrer un album avec une chanson nerveuse, ce qui est aussi une grande première. J’aime beaucoup la chanson originale, mais j’aime aussi ma version. Même si c’est accidentel, puisqu’au départ on voulait la faire sonner krautrock…

[J’ai dû mal comprendre] Krautrock ?

Yeah.

Nan vraiment ? On parle bien de rock allemand là ?

Ouais, on voulait enregistrer un disque de rock’n’roll comment si Neu ! l’avait joué. L’un des trucs marrants quand on pense comme ça, c’est qu’évidemment ça ne marche jamais. Un disque de Lloyd Cole sonnera toujours comme un disque de Lloyd Cole. Le truc, c’est que je déteste le pub rock…

Tout le monde déteste le pub rock…

Pas Elvis Costello… Tout ça pour dire que parfois même les meilleurs rockeurs – parfois même les Stones – se plantent complètement et que ça donne du mauvais pub rock. « Standards », je voulais qu’il sonne comme le Plastic Ono Band ou comme un groupe de punk pop, et chaque fois qu’on jouait les chansons avec le batteur, ben ça donnait du pub rock ! Les seuls moments où on arrivait à jouer comme le Plastic Ono Band, c’était quand je remplaçais le batteur – qui fatalement et je l’ai appris en studio, ne connaissait pas Neu ! …

« J’en avais marre d’avoir à m’excuser de penser que parfois certaines de mes chansons sont géniales. »

Pardon pour l’enchaînement mais avez-vous grandi dans un bled paumé ?

Oui, complètement. Le village où j’ai grandi [Buxton, 20.000 âmes perdues dans la province anglaise] est à peu près aussi grand que celui où je vis actuellement.

Vous connaissez cette chanson de Lou Reed, Smalltown, qui parle de l’enfer que représente le fait de grandir au milieu de nulle part ? [When you’re growing up in a small town / and you’re having a nervous breakdown / and you think that you’ll never escape it / yourself or the place that you live]

Ah non. J’ai arrêté d’écouter Lou Reed avant ça, désolé.

Mais avez-vous ressenti cette envie de fuir la campagne, quand vous étiez gamin ?

Euh, en fait je crois qu’il n’a jamais été question que je reste là bas. Depuis le départ j’étais programmé pour partir, et dès la fin de l’adolescence je me suis taillé à Glasgow, ce qui était suffisamment grand pour moi.

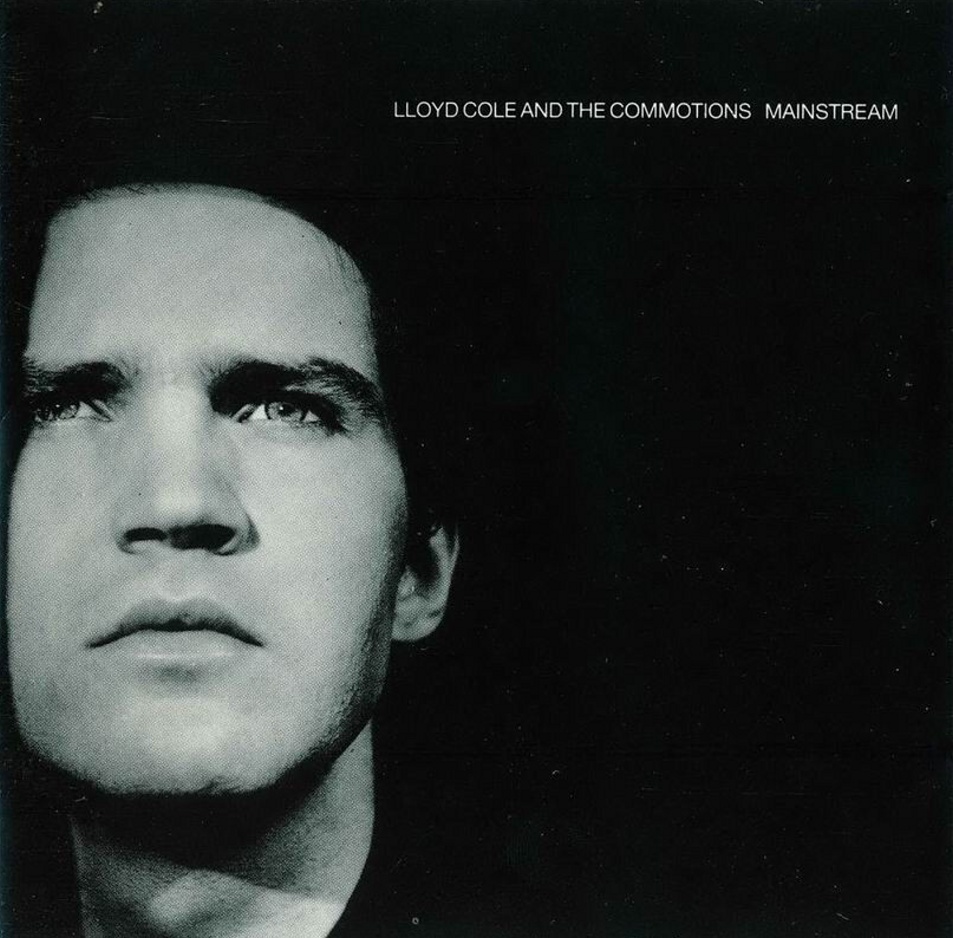

On parlait tout à l’heure de la nécessité de survie dans le « mainstream ». Il se trouve que vous avez sorti le disque du même nom, en 1987 ?

Pour être franc, c’était un choix complètement inconscient, non réfléchi et plutôt pervers. J’ai juste pensé que « Mainstream » ferait un bon nom d’album, sans trop savoir pourquoi. A l’époque j’étais plutôt satisfait de notre situation, avec les Commotions, nous étions dans le mainstream certes, mais pas tout en haut, plutôt juste au milieu – ce qui est finalement la meilleure place. On vendait suffisamment de disques, on n’avait pas assez de fans pour vivre confortablement. La fin des Commotions, paradoxalement, est venue au moment où j’ai commencé à écouter le producteur de « Mainstream », qui n’arrêtait pas de me bassiner avec le fait que si le disque se vendait à moins de 3 millions, ce serait un échec.

Et vous l’avez cru ?

Bien sûr ! Et avec le recul, encore une fois, c’était une connerie. En tant qu’artiste, on ne devrait jamais avoir à penser à ça quand on enregistre un album. Par la suite, ça a été de pire en pire pour les Commotions. A l’époque on pensait que c’était un meilleur album que « Easy Pieces » (1985) mais rétrospectivement, je crois qu’il est encore pire. Pour revenir au titre de l’album, je crois que ça me faisait juste marrer qu’un de mes disques puisse avoir le même nom que tous ces standards de jazz, comme ceux de Keith Jarrett…

C’est assez drôle, effectivement.

Ouais ! Mais certains prennent tout ça trop sérieusement.

En préparant cette interview, j’ai d’ailleurs fait une faute de frappe qui doit souvent revenir vous concernant, et qui résume assez bien l’image d’artiste maudit qui vous poursuit depuis le début : Lloyd Cold.

Ouais, c’est pas la première fois qu’on me fait la blague. Surtout en France.

Et j’ai du mal à comprendre d’où vous vient cette réputation de crooner casse-couille, vous êtes très drôle en fait.

Et je prends aussi beaucoup de plaisir à écrire des chansons, spécialement celles de « Standards ». Mais comme je l’expliquais tout à l’heure, j’ai passé trop de temps à m’inquiéter, passé la quarantaine, de la bonne posture à adopter, trop de temps sur la retenue, à bêtement croire qu’il y avait une forme d’élégance dans l’inexpressif. Sur ce disque j’ai tenté l’exact opposé, j’en avais marre d’avoir à m’excuser de penser que parfois certaines de mes chansons sont géniales.

Chaque artiste devrait finalement penser la même chose, plutôt que de verser dans la fausse modestie.

Parfois en tant qu’artiste, on se préoccupe trop de la possibilité qui nous est offerte d’être plus brillant que les autres, car cela reviendrait à penser que les autres sont plus stupides. Notamment en Angleterre, où on adore les types médiocres, ces idoles nationales qui ne sont en fait rien d’autre que des gens incroyablement normaux, alors qu’on ignore volontairement les vrais génies. Il y a même une expression typique pour décrire ce strabisme : « you’re too big for your boots ». Ce qui revient à dire de quelqu’un qu’il a les yeux plus gros que le ventre. Sur mon nouvel album, j’ai enfin accepté de ne pas plaire a tout le monde, et spécialement à ceux qui portent des t-shirts que je déteste.

Lesquels, précisément ?

Ceux sans manches.

Lloyd Cole // Standards // Tapete Records (Differ-Ant)

http://www.lloydcole.com

Crédits photo ouverture : Pascal Schyns

4 commentaires

Très bonne interview. Avec des questions bien couillues et des réponses tout aussi testiculaires.

très très bon !! me suis bien marré en lisant. J’étais certain qu’il est marrant le lloyd. et musicalement c’est top depuis pas mal d’années. Perso j’ai adoré Foreign Language et Anti depressant.