Après les controverses autour du Once Upon a Time… in Hollywood de Tarantino, la sortie du film sur les origines de l’ennemi le plus célèbre de Batman est accompagnée d’une énorme polémique qui interroge sur notre rapport actuel au cinéma et à l’art en général, et qui donne envie de plonger dans une cuve d’acide.

Comment battre des records au box-office avec le lancement d’un long-métrage sur les origines du Joker, quand on s’appelle Warner et que les films DC ont toutes les peines du monde à rivaliser avec l’ogre Marvel Studios ? D’abord, il faut diffuser une bande-annonce qui présente les enjeux du film de manière simpliste afin de créer la polémique avant même la sortie. En gros, « un comique raté qui ne fait rire personne devient un tueur maniaque pour se venger de la société qui a été méchante avec lui. »

Ensuite, obtenir le Lion d’or à la Mostra de Venise et une standing ovation délirante de 8 minutes ne peut pas faire de mal non plus. De là, le bouche à oreille se met en place et les premiers à voir Joker parlent immédiatement de l’un des meilleurs films du genre, voire carrément de l’année. Tout le monde commence à croire que DC a vaincu sa malédiction au cinéma et que la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan a enfin son digne successeur. Surtout, la performance historique d’Heath Ledger dans la peau du Joker n’est plus intouchable : Joaquin Phoenix parvient à titiller les sommets atteints par l’acteur australien décédé en 2008, espérant sans doute récolter un Oscar comme lui, mais pas à titre posthume si possible. Par la même occasion, il renvoie aux oubliettes la prestation effroyable de Jared Leto dans Suicide Squad.

Enfin, choisir un réalisateur sans grand relief (Todd Philips) surtout connu pour avoir tourné des comédies et les blockbusters Very Bad Trip peut être une bonne idée. Devenu adepte du thriller, ce dernier a profité de la promo du film pour lancer une controverse qui va bien en déclarant : « essayez d’être drôle aujourd’hui avec la ‘woke culture’. » Quant à Joaquin Phoenix, il a mis fin brutalement à une interview où un journaliste lui demandait si le film n’encourageait pas la violence. Tout est nickel jusqu’à présent, et il n’en fallait pas plus pour lancer la machine du grand n’importe quoi.

En France, des personnes manifestement sous l’emprise de produits stupéfiants comme l’inénarrable Juan Branco voient dans le film une « ode aux luttes insurrectionnelles et aux gilets jaunes. » Voilà un super-vilain de fiction devenu nouveau porte-parole de la révolte sociale des ronds-points ! Hypothèse d’autant plus drôle que la production du Joker s’est terminée avant que les Champs-Elysées ne deviennent chaque samedi la première préoccupation des chaînes d’info et du ministère de l’intérieur. Certes, si le film était sorti en France au plus fort de la mobilisation, on peut se demander si le pays aurait connu une psychose comparable à celle que connaissent les salles américaines depuis plusieurs jours. Mais on ne parle pas du tout de la même peur.

Les Macron ne font plus rêver, et Hollywood est prêt a sacrifier sa vache à lait, B. Wayne, pour revendiquer la figure d'apparence anomique et violente du Joker, et retrouver un lien avec des popylations toujours plus exploitées.

Puissants, il est temps de commencer à trembler.

— Juan Branco ✊ (@anatolium) October 6, 2019

Aux Etats-Unis, la paranoïa qui accompagne la sortie de Joker est à la hauteur du nombre de tueries de masse que connaît le pays chaque année : invraisemblable. Craignant que le scénario de la fusillade d’Aurora ne se répète (12 morts pendant une projection de The Dark Knight Rises en 2012), l’armée américaine et le FBI ont décidé de prendre les devants en diffusant un message d’avertissement pour inciter les spectateurs à la vigilance. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place à l’entrée de certains cinémas tandis que d’autres interdisent au public les déguisements du Joker. Les premières du film ont été interdites aux journalistes et une séance a déjà été interrompue après l’arrestation d’un suspect dans une salle, tandis que d’autres ont été annulées en raison des menaces qui pesaient dessus. Quant à la ville d’Aurora, elle a tout simplement décidé de ne pas diffuser le film, et plusieurs familles des victimes ont écrit à Warner en faisant remarquer que Joker « offre au personnage une origin story bienveillante. »

La situation a carrément obligé le studio à communiquer pour dire des évidences comme « ni le personnage fictif du Joker, ni le film ne sont une approbation de la violence dans la réalité, quelle qu’elle soit » et « l’intention du film (…) n’est pas de faire du personnage un héros. » Sans rire. Quant à Todd Philips, il a été plus inspiré en expliquant que Joker n’est pas politique mais qu’il traite plutôt du manque d’empathie. Désolé Juan Branco, Hollywood reste une industrie du divertissement et l’industrie de Los Angeles ne s’est pas convertie à ta révolution bourgeoise.

Obsédée par la recherche de la cause des tueries de masse (qui ne soit pas les armes à feu), la société américaine se met à scruter de près les blockbusters qui dévieraient un peu trop de la norme, comme les pauvres jeux vidéo avant eux.

Mais quoi que disent les auteurs de Joker, ce ne sont pas tant leurs intentions qui comptent aujourd’hui que la façon dont le film pourrait être interprété par le public. Obsédée par la recherche de la cause des tueries de masse (qui ne soit pas les armes à feu), la société américaine se met à scruter de près les blockbusters qui dévieraient un peu trop de la norme, comme les pauvres jeux vidéo avant eux. Car on doit malheureusement rappeler aussi que malgré son budget relativement « modeste » pour un long-métrage de ce genre (55 millions de dollars), Joker est un film de grand studio qui va rapidement atteindre des sommets au box-office.

On parvient au cœur du problème : pour une partie de la presse américaine et des personnes l’ayant vu ou pas, Joker est un film dangereux car il tend un miroir compatissant aux incels, ces jeunes hommes blancs misogynes et sexuellement frustrés qui se rassemblent sur le web et dont certains veulent se venger du rejet qu’ils pensent subir de la part des femmes et de la société en général. Et selon l’armée américaine, « les extrémistes incel idolâtrent le personnage du Joker, le clown violent de la série Batman, et admirent cet homme qui fait semblant d’être heureux mais qui finit par se venger de ceux qui le maltraitent. » Brrr.

Une fois évoqué ce contexte parfaitement effrayant qui ne va pas empêcher le film de cartonner, bien au contraire, on doit bien admettre que ce Joker est un petit miracle. Contrairement aux comics, l’histoire n’est pas celle d’un type tombé dans une cuve d’acide. Nommé Arthur Fleck, son personnage principal est un mélange à peine caché du comique raté et mentalement instable Rupert Pupkin dans La Valse des Pantins et de Travis Bickle dans Taxi Driver. Cette parenté avec Scorsese n’a rien d’un hasard, puisque Marty devait à l’origine produire le film. Même si cela n’a finalement pas été le cas, l’ambition de faire un thriller psychologique réaliste bien ancré dans le début des années 1980 de Reagan est restée. Depuis, Scorsese a déclaré au moment de la sortie de Joker que les films Marvel « ne sont pas du cinéma fait par des humains qui essayent de communiquer des émotions et des sentiments, une expérience psychologique à un autre être humain. » Si ce n’est pas un gros coup de pouce destiné à créer un contraste avec la concurrence, ça y ressemble fort.

Et au-delà de la présence de Robert De Niro au casting dans un rôle un peu à contre-emploi, il faut avouer que le parti-pris sombre et ultraviolent de Joker est une bouffée d’oxygène dans le monde des films de super-héros aseptisés de Disney. Joker est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte aux Etats-Unis, ce qui n’était même pas le cas de The Dark Knight et de son portrait glaçant de l’Amérique et du New York post-11 septembre. Malgré les nombreux avertissements matraqués aux Etats-Unis, on raconte déjà que de nombreux spectateurs n’ont pas pu aller au bout du film, étouffés par le climat malsain qu’il installe. Difficile de faire mieux en termes de promo.

Et toute la réputation sulfureuse de Joker tient au fait que le spectateur ressent pendant une grande partie du film de l’empathie pour le personnage principal, une victime de la vie et de la société rejetée et moqué par sa famille, les femmes, le public et les médias qu’il souhaite conquérir en s’essayant au stand-up. Affublé d’une grave maladie mentale et d’un rire effrayant qui se déclenche en situation de stress, c’est un vrai marginal sur lequel tout Gotham s’essuie les pieds quotidiennement au sens propre.

Toutes les questions posées par le film tournent autour de la violence. La violence sociale et psychologique qu’Arthur subit au quotidien, et la violence physique qui s’abat sur lui parce qu’il est tout en bas de l’échelle sociale et semble incapable de se défendre avec son physique maigrissime (la transformation de Joaquin Phoenix est à peine croyable). Et quand le vase déborde enfin parce qu’il est passé à tabac par trois yuppies qui bossent pour le père de Bruce Wayne et qui harcèlent une femme dans le métro, sa transformation en Joker est des plus perturbantes moralement pour le spectateur, car elle peut s’assimiler à de la légitime défense et nous pousse très fort à dire « bien fait. »

Dès lors, il devient malgré lui le héros des laissés pour compte dont la révolte tourne vite au bain de sang. Mais même s’il jubile de devenir enfin quelqu’un en étant cette icône masquée, son parcours meurtrier n’a rien de politique, il est uniquement guidé par la vengeance des humiliations subies. Cette vendetta personnelle d’un homme frustré et rejeté de toutes parts est bien ce qui gêne les contempteurs de Joker, qui y voient une incitation à l’imiter via la glorification d’un meurtrier dont le film ferait un héros.

Penser comme le disait Manuel Valls que « expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser » est stupide et pour le coup réellement dangereux.

Mais en réalité, ce Joker de 2019 nous dérange parce qu’il est ancré dans la réalité du vilain monde qui nous entoure et nos contradictions. C’est un film qui montre un personnage, une ville et une société réellement dégueulasses. Dans cette version de Gotham, les rues débordent de déchets et de rats, les services sociaux ferment et on marginalise les pauvres « clowns » comme Arthur car toute trace d’empathie a disparu. Le miroir tendu s’adresse donc évidemment à tous les spectateurs et pas seulement aux incels. Car le film de Todd Philips tente tout simplement d’expliquer les origines du mal d’un personnage qui n’existe pas, il est malheureusement utile de le rappeler. Il le fait souvent maladroitement, mais penser comme le disait Manuel Valls que « expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser » est stupide et pour le coup réellement dangereux. Oui, Joker est souvent simpliste dans sa représentation des inégalités sociales (Thomas Wayne y est assez proche de Donald Trump), mais il ose aussi s’y frotter avec un réalisme totalement absent de la plupart des autres films adaptés de comics. Il présente un personnage perclus de contradictions dont le comportement pose des questions morales très difficiles, sans proposer de lecture manichéenne facile pour le public. Aucune réponse évidente n’est apportée, et c’est ce qui semble perturber tant de monde.

Est-ce vraiment un mal ? Certes, cette représentation des débuts du Joker peut le rendre sympathique, mais seulement si l’on ignore qu’il devient par la suite l’un des pires méchants de l’histoire des comics. Cela n’empêche d’ailleurs pas certains de l’aimer quand même, et c’est heureusement leur droit. Eh oui, première nouvelle, les méchants peuvent être complexes, ambigus et donc avoir une part sympathique en eux, c’est même souvent à ça que l’on reconnait les plus réussis. La popularité persistante du Joker depuis des décennies n’est pas étrangère à cette dichotomie et aux débats engendrés.

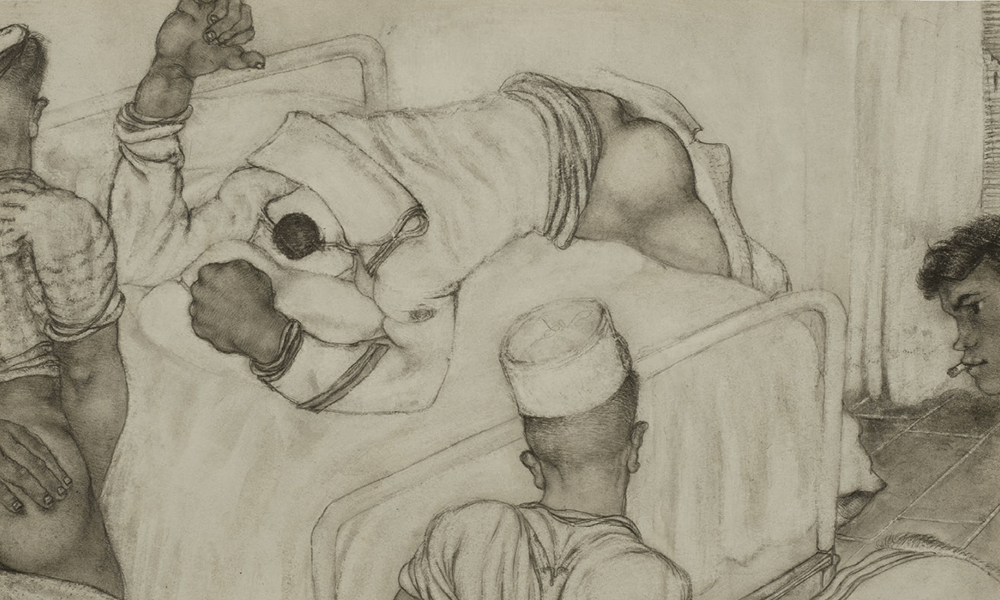

Car ce n’est évidemment pas la première fois que les actes de ce personnage psychopathe sont discutés dans la culture populaire. En 1988, DC Comics publie avec Batman: The Killing Joke une histoire sur le Joker scénarisée par Alan Moore, et depuis devenue culte. Dans ce comics parfois critiqué pour sa violence abusive, le Joker fait subir les pires sévices à Batgirl (Barbara Gordon) qui finit paralysée, une décision que Moore regrettera publiquement en 2006, jugeant globalement que cette œuvre « n’a rien de très intéressant. »

De son côté, Joker n’est ni le chef-d’œuvre que beaucoup proclament, ni un manuel pour incels, ni un film qui mythologise le joker, et encore moins qui incite à la violence ou la justifie. Simplement un long-métrage qui a « l’audace » d’expliquer le basculement dans la folie d’un méchant de fiction de façon crédible, en interrogeant la responsabilité de la société dans ce qui déclenche le passage à l’acte. Si quelques personnes dangereuses et fragiles ne sont pas capables de le comprendre et décident de l’imiter, est-ce vraiment sa faute ? Joker ou pas, un profil pareil trouvera toujours un prétexte pour franchir la ligne rouge. Craindre que le film encourage ceux qui s’identifient au Joker à devenir des tueurs est donc aussi bête que d’accuser les jeux vidéo d’être responsables des tueries de masse.

Un film comme Joker (ou n’importe quelle œuvre d’art ou de divertissement), ne peut se voir confier une responsabilité morale aussi importante. Comme beaucoup de bons films, et très peu de films basés sur des comics, Joker est un reflet de la société actuelle et de sa violence, et même si son influence comme celle du cinéma sont indéniables, il ne la façonne pas à ce point. Par opposition à la violence édulcorée et sans charge sociale symbolique de la majorité des films de super-héros, Joker ose la montrer sous son aspect le plus réaliste pour mieux nous en dégoûter, soit exactement le contraire de ce qui lui est reproché par ceux qui ne supportent pas de voir le cinéma leur offrir ce reflet de ce que nous sommes.

47 ans après le scandale provoqué par la sortie d’Orange Mécanique, le film culte de Kubrick a visiblement trouvé un successeur spirituel improbable, qui reprend d’ailleurs le logo des années 1970 de Warner designé par Saul Bass. Nous voilà parvenus à une époque où certains semblent penser qu’un film de super-vilain devrait être un manuel d’instruction morale. Comme Joker, cette pensée fait plus peur que rire.

Pour ça, il y a les médias anglo-saxons, qui s’inquiètent du fait que Gary Glitter, l’icône déchue du glam condamnée pour pédophilie, pourrait gagner une montagne de blé parce que son morceau le plus connu apparaît dans une scène centrale du film. Voilà donc déjà le prochain débat à venir : « peut-on utiliser le tube d’un authentique super-vilain dans un film ? » En sélectionnant aussi un morceau de Cream, Joker a heureusement choisi son camp.

4 commentaires

moi! j’l’ connais! habite au 3ème rue MYrha sous le dOme!

tu vas @ mains d’oeuvres! , tu vas a Gonesse ?

c pas bon pour le climax chicago blues bande

Y’a t’il encore des groupes de rock dangereux ?????? de vrais gangs qui sement la terreur ????