Les faits : En 1986, Robert Zimmerman traverse une mauvaise passe. Il faut dire que pour lui et d’autres dinosaures du rock, les eighties ne sont pas un cadeau. Tout a commencé avec une reconversion chrétienne à l’origine de jolis albums gospel mal acceptés par le public. Puis il y a eu un « Infidels » plutôt sympa. Un « Empire Burlesque» cocaïné, aussi charmant que dérisoire. Et un Farm Aid où, pour rendre aux fermiers ce qui leur appartient, il s’est associé avec Tom Petty pour une performance tout à fait oubliable qui précédera une tournée pas franchement mémorable. Le petit succès de la copieuse compilation « Biograph », où Dylan revisite sa discographie avec une nostalgie qu’on lui connaît peu, semble indiquer que le meilleur est derrière lui.

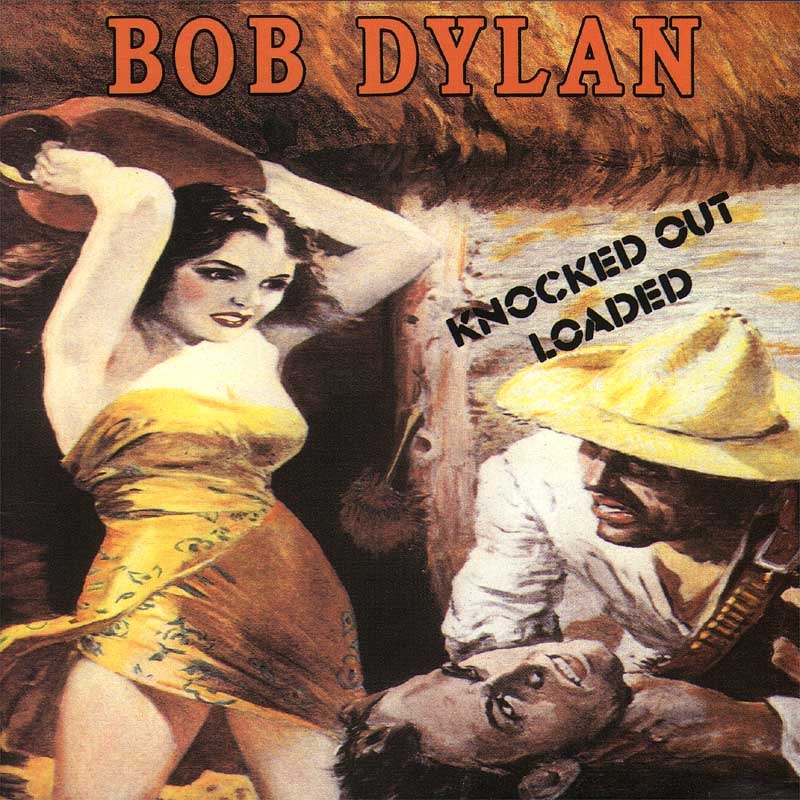

Malgré tout, il a des dettes à rembourser et une carrière à poursuivre. Alors que Paul Simon se réinvente en Afrique du Sud (« Graceland »), que Nick Cave est en pleine ascension et que le monde acclame Madonna et Prince, Dylan commercialise « Knocked Out Loaded », son 24ème album studio, le 14 juillet 1986. Nous, on fête tranquillement la prise de la Bastille et lui, il encombre le marché du disque sans faire d’étincelles. Que nous a pondu le Zim ? Qu’a-t-il à nous raconter cette fois ? Est-ce que les tournées avec le jeune et fougueux Tom Petty lui ont redonné le souffle nécessaire ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette pochette improbable reprenant la couverture d’un vieux roman de gare resté dans l’inconscient du chanteur depuis l’enfance ?

Les accusations : D’abord, enquêtons sur les circonstances de l’enregistrement. Contrairement à ses méthodes habituelles, Dylan se rend en studio par intermittence et s’entoure à chaque fois de musiciens différents, ce qui explique le casting hétérogène. La moitié des chansons ne sont pas les siennes : on y compte trois reprises, une collaboration avec Petty, une autre avec le dramaturge Sam Shepard et même une composition co-signée avec Carole Bayer Sager, une songwriter qui a connu quelques succès dix ans plus tôt. Au casting, on peut croiser Ron Wood et T-Bone Burnett en mode tâcherons. Dans la liste des remerciements, on retrouve Martin Sheen, Baby Boo Boo, Jack Nicholson, Lou Reed, Stevie Wonder ou bien Martine. Une longue liste d’invités, pour des sessions animées et chaotiques. Dès qu’on s’amuse à visiter un peu les coulisses de l’album, on se trouve face à de l’incohérence, du bâclage et un manque d’implication évident. On peut facilement s’arrêter à cette première impression, à l’image d’un public qui laissa très vite « Knocked Out Loaded » pourrir dans les bacs à soldes, de critiques qui descendirent le disque à l’unisson et d’un Dylan qui s’empressa de le renier.

Un cas plutôt embarrassant. L’aspect patchwork de l’ensemble semble indiquer que Dylan n’a pas sorti cet album parce qu’il avait quelque chose de nouveau à raconter mais plutôt pour exploiter jusqu’au dernier centime la maigre popularité qu’il a retrouvé auprès de Tom Petty. On n’y retrouve aucune direction artistique, le néant. Certainement le pire album de la carrière du chanteur. (Anthony DeCurtis, Rolling Stone, 1986)

« Un album hasardeux » (Bill Flanagan, Entertainment Weekly, 1991).

Le plaidoyer : Monsieur le Juge, membres du jury, il me faut de nouveau défendre l’indéfendable. Quand on m’a confié le dossier, j’étais perplexe, pas sûr d’avoir assez d’arguments pour défendre un album que j’ai moi-même méprisé pendant longtemps. Quand on découvre Dylan, on lit tout et son contraire sur son œuvre et on essaye tant bien que mal de découvrir une discographie aussi riche qu’étourdissante. On commence par des classiques comme « Highway 61 Revisited » (1965) ou « Blood On The Tracks » (1975) et en lisant peu à peu les ouvrages critiques, on se méfie comme de la peste de la période eighties, considérée comme une traversée du désert jusqu’au salvateur « Oh Mercy » (1989). Et quand on finit enfin par écouter distraitement des albums comme « Empire Burlesque » (1985), « Down In The Groove » (1987) ou celui-ci, on le fait avec tellement d’a prioris qu’il est impossible de se faire une opinion vraiment personnelle, d’exprimer un avis bien à soi. Il sera plus facile au fil du temps de réhabiliter l’attachant « Shot Of Love » (1981), le cruellement sous-estimé « Planet Waves » (1974) ou bien l’inoffensif « Dylan » (1973). C’est comme ça que « Knocked Out Loaded » finit par prendre la poussière et n’être qu’une pièce de collection un peu honteuse rangée hâtivement dans les échecs de Dylan, qu’on n’a pas le courage de sortir de l’étagère.

Les années passent et un jour, un peu par hasard, l’objet se retrouve à nouveau sur la platine. On a grandi, on a acquis un peu de sagesse et l’histoire nous a appris qu’il était dommage de se fier uniquement aux critiques, que ce serait suivre les moutons et se priver de bonnes choses. J’ai amené avec moi ma copie de l’album et si vous le voulez bien monsieur le Juge, je propose au jury de l’écouter avec l’esprit et les oreilles grandes ouvertes. Tout en ayant bien en tête qu’il ne s’agit pas ici de réhabiliter un chef-d’œuvre oublié mais simplement de redonner une chance à un sympathique petit album mineur qui ne mérite pas d’être jeté à la poubelle.

Et ça commence plutôt bien, j’en vois déjà qui tapent du pied. You Wanna Ramble est la reprise d’un obscur morceau de blues, qui met en avant la culture encyclopédique de Dylan quant à la musique américaine – ce qui le conduira deux décennies plus tard à animer sa propre émission de radio, le Theme Time Radio Hour, à la recherche d’autres raretés. Ouvrir l’album avec un rockabilly sautillant passé à la moulinette de la production eigthies et agrémenté de chœurs féminins rappelant la période gospel du Zim est une manière sympathique de nous dire « je me suis pas pris la tête ce coup-ci mais c’est pas ça qui doit vous empêcher de prendre du bon temps ». En écoutant les paroles de plus près, on peut même déceler un climat plus sombre et des déclarations de malfrats :

The night is so empty

So quiet and still

For only fifteen hundred dollars

You can have anybody killed

Après tout, Dylan est passionné par les figures de hors-la-loi et de gangsters, comme le prouvera son travail autour de « Pat Garrett & Billy the Kid » (1973) et ses allures d’Al Capone vengeur sur les titres les plus sanglants de « Tempest » (2012). Certains l’ont même accusé d’être un voleur à la sortie de cet album, je préfère l’envisager comme un gentleman cambrioleur, subtilisant à droite et à gauche des influences variées pour en faire un patchwork d’americana bien à lui. On passera rapidement sur They Killed Him, reprise sirupeuse et franchement écœurante d’une ballade pas très inspiré de Kris Kristofferson où se mêlent Gandhi, Martin Luther King et Jésus Christ. Un pot-pourri maladroit de protest song et de gospel qui ne fait que donner raison aux détracteurs et reste probablement l’un des ratages les plus évidents de la carrière de Dylan. Quand une chorale d’enfants s’immisce sur la piste pour reprendre le refrain au rythme d’une boîte à rythmes dégueulasse, on est en droit de crier au scandale.

La production est de toute façon l’élément le plus problématique de « Knocked Out Loaded » et vient trop souvent plomber des morceaux pourtant bien foutus et sympathiques, comme Driftin’ Too Far From Shore. Il serait facile – et certains ne s’en sont pas privés – d’exploiter le titre pour moquer la carrière en dérive du musicien ou d’être rebuté par cette horrible batterie qui ruinera tant de bonnes intentions durant les eighties. Dylan n’a jamais été de son temps et on sent bien ici une volonté mal informée – pas sûr qu’il était sobre durant les sessions – de vouloir rattraper son retard en laissant carte blanche à des requins de studio venant de s’acheter des nouveaux jouets synthétiques et laids. Mais le morceau garde une énergie non négligeable, un texte loin d’être ridicule et tout comme l’adorable reggae Precious Memories, il n’y a pas de quoi s’offenser. On rêve bien sûr de voir un jour resurgir sur l’un des « Bootleg Series » une version épurée, débarrassée de ces fioritures mais ça n’empêche pas d’apprécier ce genre de sucreries. Une bande-son appropriée pour un exil fiscal sur une plage des Caraïbes avec brunch lait de coco-cocaïne.

Maybe Someday est une composition de Dylan qui n’aurait pas dépareillé sur « Shot Of Love ». L’interprétation déborde de sincérité et c’est peut-être la seule fois où la prod de l’époque fait bon ménage avec le Zim. Les paroles recyclent les thèmes habituels et renvoient paresseusement à des moments de bravoure comme Like A Rolling Stone, où abandonner tout derrière soi est la clé du bonheur : « Maybe someday you’ll be satisfied / When you’ve lost everything you’ll have nothing left to hide ». C’est réjouissant de voir un artiste explorer ses obsessions en les confrontant à de multiples époques et à un tas de styles différents. Maybe Someday mérite plusieurs écoutes, il faut s’acclimater à son rythme bancal et à ses chœurs omniprésents avant que l’on s’aperçoive qu’il s’agit d’une nouvelle pierre à l’édifice. Une pierre mineure, pas une pierre qui roule très bien, mais une pierre loin d’être tout à fait quelconque.

Ce qui a souvent sauvé les pires albums de Dylan de l’oubli total, c’est que surnage toujours une perle au milieu des plus violents naufrages. Dark Eyes sur « Empire Burlesque » ou la chanson-titre sur « Under The Red Sky » (1990). Ici, c’est Brownsville Girl, qui arrive encore à se retrouver sur quelques compilations et best-of, malgré sa longueur – 11 minutes au compteur – et une production qui, encore une fois, a très mal vieillie. Un chef-d’œuvre diront les fans les plus fidèles, un truc indigeste diront les autres. La vérité est quelque part entre les deux. Quelque part dans la longue narration pleine d’âme et de sincérité d’un Dylan qui a écrit ça à deux mains avec Sam Shepard. Un vieux film de Gregory Peck – La Cible Humaine (1950) – plonge le chanteur dans un torrent de nostalgie et de regrets et le voilà revisitant les souvenirs d’un amour perdu, dans un mélange de tendresse et de hargne, caractéristique de l’approche dylanesque. Comme avec d’autres longues épopées à la Changing Of The Guards (1978) ou Highlands (1997), on peut s’amuser à chaque écoute à s’attacher à une réplique en particulier, à une tournure de phrase qui fait mouche ou à une articulation de syllabe qui résonne plus qu’une autre. Ma favorite ?

“Strange how people who suffer together have stronger connections than people who are most content

I don’t have any regrets, they can talk about me plenty when I’m gone

You always said people don’t do what they believe in, they just do what’s most convenient, then they repent

And I always said, « Hang on to me, baby, and let’s hope that the roof stays on”

Voilà donc une nouvelle grosse tranche d’Amérique, avec tous ses fantasmes, ses figures d’anti-héros et ses désillusions. Depuis quelques années, la rumeur court d’une adaptation du morceau au cinéma, ce qui n’a rien d’étonnant tellement les images sont fortes. Là aussi, je rêve d’une version dépouillée – il existe sur certains bootlegs une démo intitulée New Danville Girl – mais on se contentera pour le moment de celle-ci. De son charme gentiment désuet dont le fond parvient à dépasser la forme et à transcender son époque tellement Dylan aurait pu chanter ça aussi bien en 1970 qu’en 2010.

La mélancolie laisse place à la rage avec Got My Mind Made Up, rock enregistré avec l’équipe de Tom Petty lors d’une pause dans leur tournée. Ça swingue, ça évoque à la fois le prêcheur enragé de « Saved » (1980) et l’ambiance boogie de « Love & Theft » (2001). On en vient presque à se demander ce qu’aurait donné un album entier où Dylan aurait collaboré avec Petty. Mais les Heartbreakers laissent ensuite la place aux Eurythmics d’Annie Lennox sur Under Your Spell. Une nouvelle composition à deux mains, même si Carole Bayer Sager a avoué par la suite n’avoir imaginé que le titre. Une ballade romantique pleine de sarcasmes avec un Dylan résigné et énigmatique :

Well the desert is hot, the mountain is cursed

Pray that I don’t die of thirst

Baby, two feet from the well

Le verdict : D’abord, je souhaite remercier le jury pour leur patience durant l’écoute de cet album relativement court. J’en ai vu certains qui faisaient la grimace. J’en ai vu sourire en entendant certaines répliques. Il faut bien reconnaître qu’une passion pour l’œuvre de Dylan est nécessaire pour pouvoir apprécier un tel album. Ceux qui ne supportent pas sa voix passeront leur chemin. Ceux qui estiment qu’il n’a rien sorti de bien après « Desire » (1976) resteront des imbéciles heureux. Pour les autres, j’espère avoir su prouver qu’il est parfois idiot de juger trop hâtivement et qu’il faut toujours mieux se fier à son propre jugement qu’à celui des critiques.

« Knocked Out Loaded » n’est pas vraiment cohérent et aucun thème particulier ne s’en dégage. Il est difficile de lui coller une étiquette. Ce n’est pas un recueil de protest songs comme « The Times They Are A-Changin’ » (1964), une étude des relations amoureuses comme « Blood On The Tracks ». Ce n’est pas une collection de vieilles chansons comme « Good As Been To You » (1992) ou une tentative de s’aliéner les fans comme « Selfportrait » (1969). C’est un peu de tout ça. Un pot-pourri maladroit et mal produit, mais très attachant.

6 commentaires

a priori est invariable, c’est du latin à part ça j’aime beaucoup cet article, merci

Moi aussi, j’adore les disques boiteux de Dylan.

Le jury donne raison a votre plaidoyer mais ne pardonnera pas la pochette. Pour cela nous lui infligerons la peine capitale…Plus serieusement, tres bon article, tu as quand meme reussi a declencher un certain remord dans mon subconscient dylanien

The only thing we know for sure about Bob Dylan is that his name isn’t Bob DylanThe only thing we know for sure about Bob Dylan is that his name isn’t Bob Dylan

classe, mercy

Kill the PORKS!