Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l’énorme majorité des musiciens part travailler dans les armureries pour participer à l’effort d’une guerre pour laquelle ils n’ont évidemment rien demandé, la population jamaïcaine a de moins en moins l’occasion d’aller écouter les big bands. C’est à partir de ce moment que les sound systems prennent le relai, et font la loi sur l’île jusqu’à la fin des années 80.

Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l’énorme majorité des musiciens part travailler dans les armureries pour participer à l’effort d’une guerre pour laquelle ils n’ont évidemment rien demandé, la population jamaïcaine a de moins en moins l’occasion d’aller écouter les big bands. C’est à partir de ce moment que les sound systems prennent le relai, et font la loi sur l’île jusqu’à la fin des années 80.

Le plus important, alors ? La sélection des morceaux, chopés directement à la sortie des studios ! On connaît par exemple l’histoire de Mikey Faith, le propriétaire du Sound Emperor Faith, proche de Studio 1 et Clement « Coxsone » Dodd. Au rayon de ses connaissances, on compte aussi celui que l’on considère comme le père du dub, le producteur King Tubby. Et U-Roy, celui sans qui le dancehall n’aurait probablement jamais vu le jour, tant son arrivée a élevé le niveau d’un genre que l’on considérait comme une vaste blague, une arnaque et une bêtise pour les chanteurs : le toasting, l’ancêtre du rap. Lorsque U-Roy s’est fatigué de bosser dans le sound system de Tubby, le Hometown Hi-Fi, il est simplement allé voir Mikey Faith. Pour éviter les tensions avec son ami le King, Faith n’en veut pas. Mais, trop proche de Coxsone, il finit par se brouiller avec King Tubby. Cela se réglera dans un clash au milieu des années 70. Tubby se fait anéantir par un titre, un seul : Death In The Arena, le riddim de la chanson Whipping The Prince d’Alton Ellis. Et Mikey Faith devient célèbre, alors que le monde ne connaît de la Jamaïque que ses rastas, sa canne à sucre et la violence qui divise l’île entre le Parti travailliste (JLP) et les sociaux-démocrates (PNP)

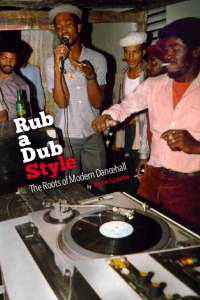

Contrairement à Mikey Faith et bien d’autres, Beth Lesser n’a jamais cherché à prendre place sur le trône. Aujourd’hui, elle est ce qu’on appelle une figure, une spécialiste. Celle qui a tout vu et en a rapporté des centaines de photos, deux livres (Dancehall – The Rise Of Jamaican Dancehall Culture et Rub A Dub Style) et des souvenirs passionnants.

Gonzaï : Je pensais que vous vous seriez installée en Jamaïque, après toutes ces années à documenter le dancehall…

Beth Lesser : Non, pas du tout ! On avait l’habitude avec mon mari d’y descendre très souvent dans les années 80, deux fois par an. Mais on a toujours vécu au Canada.

Votre passion pour la musique jamaïcaine, ça vous est venu comment, à Toronto ?

Il y a toujours eu une communauté jamaïcaine très importante au Canada, et beaucoup sont arrivés à Toronto dans les années 60, quand les libéraux étaient au pouvoir et encourageaient l’immigration. Il y avait alors un afflux massif et, au fur et à mesure, moi et mon mari David avons commencé à nous impliquer dans la musique. Il y avait une bonne scène reggae et nous étions fascinés, on adorait la musique ; la suite logique était simplement de se rendre en Jamaïque pour voir ce qui se passait à la source.

Est-ce qu’à ce moment, dans les sixties, on peut considérer l’arrivée de Prince Jammy et son sound system comme un point de départ pour le reggae au Canada ?

Ça faisait évidemment partie de la scène, mais ce n’est pas du tout le point de départ, il y avait énormément de sound systems avant que Jammy ne débarque. La plupart étaient liés aux sound systems en Jamaïque, avec des gens comme Leroy Sibbles, et avaient donc les dernières dubplates et restaient au fait de la musique.

L’émigration est un des phénomènes les plus importants chez les artistes, musiciens et producteurs jamaïcains, vers New York pour les bureaux de Channel One par exemple, ou vers l’Angleterre. Et, à la lecture de votre livre, j’ai l’impression qu’il y avait deux solutions pour ces artistes : partir, ou finir par se faire tirer dessus, comme King Tubby.

Oooooh, yeaaaaah. C’est vrai, mais c’est un choix auquel tous les Jamaïcains étaient confrontés, pas seulement les musiciens. La plupart vivaient dans les ghettos et étaient pauvres, tu avais alors le choix de vivre dans la violence ou d’essayer d’émigrer. Beaucoup d’artistes ont connu des morts violentes, c’est vrai, mais pas forcément parce qu’ils étaient artistes. Cette musique, ce qui est pour moi le véritable reggae, vient de là.

C’est quoi, pour vous, le « faux » reggae ?

Je me souviens que, dans les années 80, il y avait pas mal de groupes des quartiers riches qui essayaient d’en jouer, et ce n’était pas la même chose. Même en regardant en arrière dans l’histoire de la musique jamaïcaine, en 1964 à l’Exposition Universelle de New York où ils voulaient faire venir des artistes jamaïcains : à la base ils voulaient les Skatalites, et c’était le ska originel. Au final, ils ont eu Byron Lee & The Dragonaires qui étaient plus chics, plus influencés par le calypso, et ce n’était pas vraiment du ska. C’est ce que je voulais dire, il y a du reggae qui vient de ghetto, inspiré par la souffrance, et beaucoup d’autres qui essayaient mais ne sonnaient pas aussi bien.

Vous êtes arrivée en Jamaïque en 82, peu après la mort de Bob Marley. Que pensez-vous de lui en tant que pop star internationale ?

Il l’était, une pop star, et sa musique n’était pas spécifiquement jamaïcaine au moment de sa mort, mais il était idolâtré par les gens, presque vénéré, c’est sans aucun doute la personne la plus connue qui soit sortie de Jamaïque, plus connue que le Premier ministre ! Il influençait tout le monde, mais la musique avait changé quand nous sommes arrivés. Et les touristes aussi : il ne s’agissait plus de familles venant passer des vacances dans une île tropicale, mais de hippies qui venaient juste fumer de la ganja pas chère.

Hormis le tourisme de la ganja, après dix années de violence politique, quelle était l’atmosphère ?

Comme dit avant, on avait l’habitude de venir deux fois par an, pendant dix ans. Nous n’avons donc pas réellement vécu là-bas, mais l’ambiance était beaucoup plus paisible. La politique était encore un problème, mais tu pouvais marcher dans certains endroits dans lesquels tu n’aurais jamais pu mettre les pieds auparavant. Par exemple, le quartier où se trouvait le studio de Tubby était clairement socialiste, tenu par les gens du PNP (People’s National Party — NdlR) alors que celui de Jammy était dans une zone tenue par les libéraux, le JLP (Jamaica Labour Party — NdlR). Une rue seulement les séparait, mais dans les années 70 il était impossible de la traverser sans se faire tirer dessus. Dans les années 80 il n’y avait plus autant de problèmes, les choses s’étaient tassées et les sound systems pouvaient jouer là où ils le voulaient. Il y avait toujours de la violence, mais ce n’était plus politique. Aujourd’hui je ne retournerais pas à Kingston. Quand nous sommes arrivés, si tu étais accompagné par un artiste, un producteur, tu étais en sécurité n’importe où, parce que les gens respectaient les artistes. Ce n’est plus ainsi, ce n’est plus à propos de la politique, c’est juste du crime et des gangs.

C’est à ce moment, à votre arrivée, que vous avez décidé de créer le fanzine Live Good Today consacré à Augustus Pablo ?

Ça a été créé avant, après avoir réussi à rencontrer son associé Mike McKenzie, dont la femme vivait au Canada. Grâce à ça, on a réussi à le convaincre de ce que ça pourrait lui apporter, et c’est aussi simplement qu’on a commencé. On est alors partis en Jamaïque dans l’idée de montrer le fanzine directement à Pablo, et savoir ce qu’il en pensait. Au premier abord il a aimé, mais nous a conseillé de ne pas parler uniquement de lui, alors on a commencé à s’ouvrir à d’autres choses et on est tombés sur le dancehall qui commençait à se développer quand nous sommes arrivés. Au fur et à mesure, on est devenus de moins en moins proches ; son truc restait la musique roots, et nous, on est partis entièrement dans le dancehall. Quand on est arrivés, on n’en soupçonnait même pas l’existence, toutes ces cassettes, les labels comme Gemini… C’était extrêmement neuf, presque les balbutiements.

Ça a été difficile pour vous de vous intégrer à cette nouvelle scène, d’en devenir la photographe quasi officielle ?

Non, ça a été extrêmement facile ! Tu sais, dans les seventies tout était très sérieux, basé sur le rastafarisme, alors que dans les années 80, il s’agissait juste de prendre du bon temps. Les gens allaient danser, c’était très ouvert et cool. Les gens étaient excités de me voir avec un appareil photo, tout le monde était prêt à poser, encore plus s’ils voulaient devenir un DJ célèbre. Ça les faisait marrer de poser avec leurs amis ou à côté d’une belle voiture.

Avec leurs paires de Clark’s et leur motos !

Oui, exactement ! Ils appelaient ça faire du « modelling » !

C’est à ce moment que vous vous êtes dit que la musique jamaïcaine méritait plus d’exposition et que vous avez fondé le magazine Reggae Quarterly ?

Oui, on voulait vraiment faire connaître ce qui se passait là-bas au maximum de gens possible. Je veux dire, à Toronto, on a trouvé une scène dancehall, mais dans d’autres villes — et même s’il y avait une forte population jamaïcaine —, ils n’avaient aucune idée de cette nouvelle musique. Alors oui, on voulait faire connaître ces artistes, des gens comme Brigadier, qui était super connu en Jamaïque sans un seul disque enregistré, et donc personne ne le connaissait en dehors des dancehalls.

Et quelle était la réaction des gens en Jamaïque, du fait de votre couleur de peau ?

Tu sais, c’est une question intéressante. La plupart des artistes trouvaient ça bien : « Des Blancs étrangers viennent nous voir, ça veut dire de la publicité pour nous, gratuite, super. » Il y a toujours eu d’autres personnes, une minorité qui était rasta et pensait « vous venez ici pour voler notre culture et en faire de l’argent ». Mais la plupart étaient simplement heureux que d’autres personnes s’intéressent à leur musique.

Je me faisais cette réflexion parce que le dancehall a été une musique purement jamaïcaine, pas vraiment populaire à l’étranger, notamment à cause du slackness. Beaucoup de gens, même en Jamaïque, ne voulaient pas en entendre parler, avec tout le débat culture vs. slackness.

Oui, beaucoup de gens qui aimaient le reggae et en ont écouté pendant les 70’s ont entendu le dancehall, le slackness, et ont préféré rester bloqués sur les trucs roots. Après, les deux genres existaient côte à côte, Brigadier faisait des choses très culture, et puis il y avait Gemini, Ringo… qui eux faisaient dans le slackness. Certains étaient drôles et en réalité d’autres étaient simplement des ados, comme des petits gamins qui viennent d’apprendre des gros mots. Le slackness, à ce moment, ne parle pas du tout de violences faites aux femmes, c’est juste idiot. Ça ne disait rien de violent, tu pouvais ignorer ces paroles idiotes. Maintenant, je trouve que c’est simplement horrible, si tu veux mon avis.

Pourtant, vous dites à un moment de votre livre que tout ça restait très conservateur, dans le sens où les femmes étaient vues comme des machines à procréer dans le slackness.

Oui, mais il faut aussi se souvenir que la Jamaïque était très conservatrice, avec des rôles stricts. La grosse erreur est de se dire « oh, les gens sont tellement libres, ils parlent de sexe tout le temps ». En vérité c’était très traditionnel, il n’y avait pas de contrôle des naissances, pas de moyens de contraception, alors les femmes tombaient enceintes, le sexe voulait dire avoir un enfant. Et les mecs s’en foutaient, ils partaient ailleurs. Ce n’était pas du tout la grosse orgie que les gens peuvent s’imaginer !

C’était en même temps conservateur et une honte pour la société, une sorte de revanche peut-être. Je pense notamment à Yellowman, qui était albinos et pourtant très populaire.

Il y a beaucoup de parallèles entre Bob Marley et Yellowman. C’est celui qui a amené le dancehall au reste du monde. Il était ultra populaire au Japon par exemple. Il a dû évidemment lutter contre ce stigmate, être albinos, comme Bob Marley a dû se battre contre le fait d’être métis.

Ce qui est également intéressant, c’est tout le respect de la génération des années 80 pour des gens comme U-Roy ou Big Youth, considérés comme les pères du dancehall.

C’est vrai, le respect pour ce passé est très présent dans le dancehall. Parce que les DJ regardaient ceux qui ont pavé le chemin pour apprendre. Le dancehall était à la fois ignoré et oppressé par la société, la police fermait des sound systems, la musique ne passait pas à la radio, alors ceux qui étaient dans le dancehall devaient se battre pour être reconnus, il y avait énormément de respect pour ceux qui s’étaient battus avant eux. Après, ce n’est pas pour ça qu’il y avait beaucoup d’organisation, c’était vraiment des gens qui venaient du bas-côté. Dans les 90’s, beaucoup de majors ont essayé de signer des artistes dancehall, de mélanger le genre avec du hip hop, de le rapprocher des musiques urbaines nord-américaines, mais les DJ s’en fichaient, généralement.

Un autre personnage important, auquel vous avez consacré une biographie, c’est Sugar Minott. Pourquoi est-il aussi important ?

D’abord parce que c’était un bon ami à nous ; avec David, on s’est marié lors d’une de ses soirées, Youth Promotion. Il a toujours été notre artiste favori, et notre amitié s’est ensuite développée. Ce mariage, c’est évidemment mon meilleur souvenir de toute cette période, Jah Stitch était en train de jouer Here Comes The Bride de Michael Prophet. C’était incroyable, dans le jardin de Sugar Minott, sous les étoiles avec tous nos amis jamaïcains et d’autres qu’on ne connaissait pas ! On a passé énormément de temps dans sa maison avec tous les artistes qui l’entouraient. Sugar Minott était si intéressant parce qu’il se trouvait au carrefour de tous les genres, beaucoup de chansons sur le ghetto, de chansons roots, beaucoup de chansons d’amour et de dancehall. Pas de slackness, il avait toujours un message.

Vous le voyez à l’époque comme le nouveau Big Youth ? Le plus représentatif du dancehall ?

Big Youth était vraiment différent de tout le monde, il est incomparable. Un tel phénomène ! C’est un génie ! Sugar Minott est représentatif de ce que j’aime dans le dancehall, et il a été une énorme influence. Parce que beaucoup des artistes qui devenaient gros ont commencé dans son sound system et ont tout appris de lui, comme Junior Reed de Black Uhuru. Son problème, c’est qu’il avait les meilleurs chanteurs mais pas le top des DJ. Je n’en ferai donc pas le meilleur représentant du dancehall.

On pourrait parler de Prince Jammy alors, en ce sens qu’il a transformé la musique jamaïcaine en une musique purement digitale au milieu des années 80. À ce propos, j’ai l’impression que la musique n’a pas réellement changé avec Prince Jammy, mais plutôt avec l’assassinat de King Tubby en 89. Il ne restait alors plus personne des origines…

C’est vrai, mais Tubby ne travaillait plus à ce moment-là, il avait son studio et il avait engagé des ingénieurs pour faire son boulot. Il ne produisait plus, mais essayait de construire le meilleur studio possible.

C’est aussi à ce moment que le reggae devient corrompu par l’argent et la cocaïne. En 1989, ça vous intéressait autant qu’au début de la décennie ?

Non, la musique avait changé, l’attitude des artistes aussi, et ça nous a découragé, mon mari a arrêté son émission de radio à cause de tout ça. On avait toujours beaucoup de contacts avec les artistes, dès qu’ils venaient en concert à Toronto ils passaient à la radio et la plupart nous respectaient beaucoup. C’est plus les médias mainstream qui n’étaient pas impressionnés (rires).

Pour finir, revenons à Sugar Minott. En mai de cette année, sa fille Pashon a organisé un concert pour son anniversaire, et s’est plaint du manque de réponse des médias dans le Jamaican Observer. Vous savez comment la scène des années 80 est perçue aujourd’hui ? J’ai l’impression que les gens n’y prêtent plus tellement d’attention, à la lumière de cette histoire.

Je pense qu’ils s’en soucient, je vois encore beaucoup d’articles et cette musique est toujours populaire. Les plus jeunes n’en savent rien, mais les artistes, les gamins des années 80 sont devenus des adultes et sont toujours là, pas forcément dans la musique. Par exemple, certains journalistes qui m’ont interviewée à la sortie du livre m’ont dit qu’ils avaient grandi à cette époque, et qu’ils se souvenaient de tous ces sound systems. Ça intéresse encore les médias, et les gens s’en souviennent !

www.bethlesser.com

Crédits photo : Beth Lesser