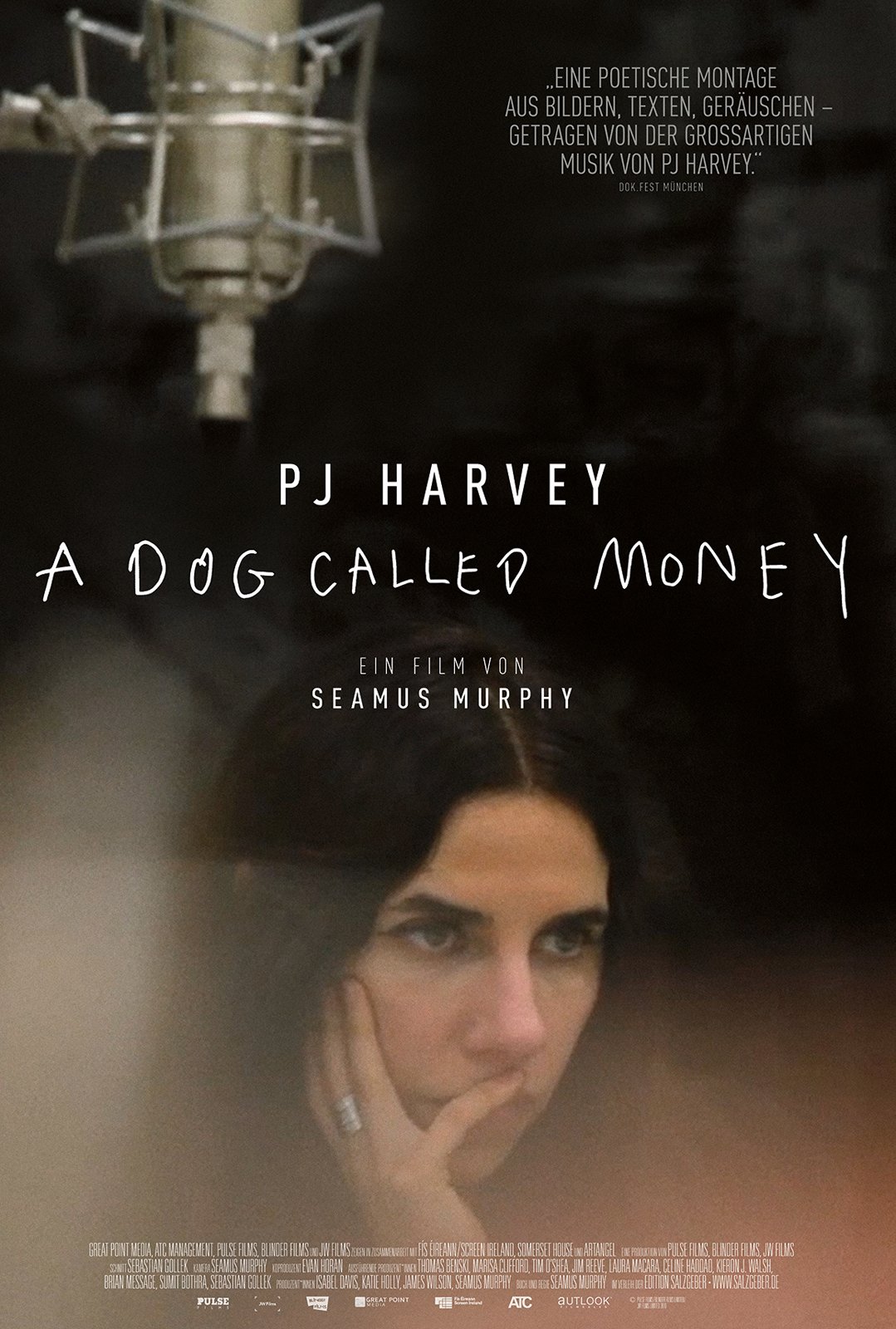

En 2015, PJ Harvey entame avec le réalisateur et photographe Seamus Murphy un road trip en trois parties qui les mène successivement en Afghanistan, au Kosovo ainsi que dans l’un des quartiers les plus chauds de Washington DC. De ce périple résultent, de manière préméditée ou non, trois œuvres : The hollow of the hand, recueil de poèmes et de photos, l’album The Six Hope Demolition Project ainsi que A dog Called money, documentaire revenant sur le voyage et sur l’enregistrement du disque.

Dire que je suis sortie de la séance (ouvrant le festival bordelais Musical Ecran) dans une colère noire est en dessous de la vérité. Qu’est-ce qui ne va pas avec ces deux là, bordel !

La question ici n’est pas de remettre en cause le charisme de la gorgone du Dorset ou la patte de velours du réalisateur, pas plus que de divaguer autour de la notion de trinité inhérente et récurrente. Les deux parties du binôme sont clairement dotées d’un talent créatif et d’une puissance d’évocation nettement supérieurs à la moyenne et le résultat aurait pu faire chialer les plus aguerris du docu poético-humaniste. Mais voilà, le résultat est à côté de la plaque, un brin agaçant, voire franchement écoeurant…

Jusqu’où peut-on esthétiser la misère et la violence ?

Durant 90 très longues minutes à côté desquelles la découverte de la vie sexuelle de tes parents ne fait pas poids sur l’échelle du malaise, Seamus Murphy fait rentrer en collision l’art et la violence, la note juste et le tir de mortier, la rigueur technique et l’entropie, le style vestimentaire minimal impeccable de PJ et l’absurdité poignante de restes d’artefacts explosifs exposés dans un musée. Des plans axés sur la désolation d’espaces terraformés par les combats sur ainsi que les émotions contradictoires des populations locales alternent avec des séquences montrant PJ et ses musiciens en train de donner vie à The Six Hope Demolition Project dans un studio éphémère impeccable, le tout dans un perpétuel mouvement de va et vient parfaitement nauséeux.

Montagnes de déchets, cérémonies religieuses, pauvreté matérielle et culturelle, pièces jonchés de gravats, affiches de propagande, adolescents armés, ruines, cafards, soldats, aéronautique de guerre et paysans sur fond de blues sexy. Jusqu’où peut-on esthétiser la misère et la violence ? Comment s’arroge-t-on le droit de les vampiriser, d’en extraire l’ombre et la complexité géopolitique avant de les recracher sous la forme d’une performance arty, un enregistrement-happening que scrutent quelques dizaines de happy few derrière des vitres sans tain ?

On aura rapidement compris la démarche de confronter destruction et création, de justifier le voyeurisme sous prétexte d’inspiration mais magnifier une zone de conflits grâce à quelques tricks techniques, est-ce réellement rendre hommage à ceux qui s’y battent et qui y crèvent ? Faut-il filmer froidement les guerres et la pauvreté pour être éthique ? Pas nécessairement… Mais du moins peut-on éviter de les pseudo-transcender sous la forme d’une poésie pompeuse toutefois capable de reconnaître sa nature de sangsue : « I walk on their things with my expensive sandals », commente PJ en déambulant dans un appartement décrépit jonché d’objets cassés, restes des maigres possessions de ses précédents occupants.

La vision de l’artiste vêtue avec style, déambulant tour à tour au milieu des ruines et des instruments haut de gamme, échangeant avec Paunie au sujet des fusillades dans son quartier puis quelques secondes plus tard avec un saxophoniste virtuose dans un aquarium aseptisé, est difficile à appréhender…

Le montage peut dire, peut montrer, peut transcender, peut mentir. Ici, le montage exploite, et l’on sort de ce visionnage en restant abasourdi que PJ ait accepté de participer à cette escroquerie.

5 commentaires

j’ai quand même vu en backstage des Cramps, déjà bien frustrée, quelle fausse!

tigres de mort_yés dans le 19° & le TEN pas l apeine de mort de courir a washgansingtonne….

Difficile de faire du Godard (one+one) quand on n’a croisé que Michel Gondry, toujours aussi prétentieuse la Polly

Sabatier à écrit sur le Rock et les bandes, il reste à écrire la dernière partie de cet élan culturel, sa captation par la petite Bourgeoisie

voilà ce qui arrive aux femmes de petite taille qui se prennent pour des nymphes des bois ou des divinités des étendues glacées (cf. Björk) : le melon, la redite, bon le ridicule quoi, comme à la route du rock ou we love green.

one + one donnait 1 peu mal à la tête mais c’était 1 doc gonflé, le pola décomplexé d’une époque, pas de l’autopromo hypocrite & déguisée en vision compassionnelle, en épiphanie en fait.

Polly Jean, tu devrais adopter une tribu de rhinos, de tapirs, de pangolins ou de chacals, ça remet les idées en place.

En attendant, le morceau « The Wheel », sur l’album ci-dessus nommé, dépasse de loin tout ce qui s’est fait dans le Rock depuis de nombreuses années.

Quand, en France, et plus particulièrement dans le petit microcosme parisien, on arrivera à sortir des morceaux de ce calibre, on pourra ouvrir sa gueule !