Dans d’autres vies, il a traversé l’Atlantique à la recherche du vent perdu, lustré les épitaphes de rockers en noir et blanc, composé des chansonnettes en forme de lingettes jetables. Aujourd’hui, il regarde plus souvent dans le rétro que dans le viseur et constate qu’il manque une fleur de papier à sa tunique bleue. Il est celui que je ne veux pas devenir dans vingt-cinq ans. Son nom? Jérôme Soligny, qui publie un roman – Je suis mort il y a vingt-cinq ans – dont les pages jaunissent à mesure qu’elles prennent le courant d’air.

Jamais je n’avais osé écrire sur les écrits des autres. Est-ce bien sérieux, lorsque l’on s’avère incapable de ne pas détester sa propre prose sitôt qu’elle est lue par autrui ? Question de complexes, pour qui sacralise l’écriture comme le cunnilingus, et s’intimide sans fierté devant le Livre en tant qu’objet matériel. Mais chez Gonzaï aussi, il existe des checkpoints incontournables. Et quand Philippe Manœuvre, tonton embarrassant de la culture rock en France, justifie par l’omerta médiatique élitiste un bon paragraphe de promo corporate en plein dans l’édito du dernier Rock&Folk, on rit à en faire s’écrouler les murs de notre bureau du XVIIIème arrondissement. « Faire partie de la famille Rock&Folk ne vous condamne pas à la place d’honneur au banquet culturel des élites médiatiques ». Hum, un peu de sérieux, il s’agirait de le lire tout de même ce roman.

Jamais je n’avais osé écrire sur les écrits des autres. Est-ce bien sérieux, lorsque l’on s’avère incapable de ne pas détester sa propre prose sitôt qu’elle est lue par autrui ? Question de complexes, pour qui sacralise l’écriture comme le cunnilingus, et s’intimide sans fierté devant le Livre en tant qu’objet matériel. Mais chez Gonzaï aussi, il existe des checkpoints incontournables. Et quand Philippe Manœuvre, tonton embarrassant de la culture rock en France, justifie par l’omerta médiatique élitiste un bon paragraphe de promo corporate en plein dans l’édito du dernier Rock&Folk, on rit à en faire s’écrouler les murs de notre bureau du XVIIIème arrondissement. « Faire partie de la famille Rock&Folk ne vous condamne pas à la place d’honneur au banquet culturel des élites médiatiques ». Hum, un peu de sérieux, il s’agirait de le lire tout de même ce roman.

Rarement, au cours de l’heure et demie qui suffit à la lecture des 95 pages de Je suis mort il y a vingt-cinq ans, on pense à la jouissive cruauté dont on va pouvoir faire preuve a posteriori. Vraiment : jamais la lecture n’est exaspérante, entièrement contraignante ou détestablement inhumaine. On peut même dire qu’au bout de l’inoculation, on n’a pas senti grand-chose passer. Plus proche du cacheton de paracétamol que du toucher rectal donc. «Vous me prendrez un peu de littérature en suppo Mr Vega, une centaine de pages, pas plus, matin et soir pendant deux jours. » Fondu au blanc, renversons les perspectives. J’ai terminé le bouquin hier et il m’est impossible de me remémorer les noms des personnages. Ce dont je me souviens, c’est du pitch sans doute écrit sur une ordonnance. C’est que le narrateur contracte le VIH sans baiser ni se shooter, que lui et ses amis mödernes sont tous des gens recommandables qui plaisent à vos mamans, que des synthés invisibles couchent leurs preuves d’affection sur des chansons qu’on n’arrive même pas à imaginer. Que la Normandie cache des plages sous son béton, qu’il est chouette et apaisant de traîner sa voiture américaine sur l’autoroute A13, qu’on se sent aussi bien dans les beaux quartiers de la capitale que sur Coney Island. Et qu’au final, tout cela est censé être entièrement vrai.

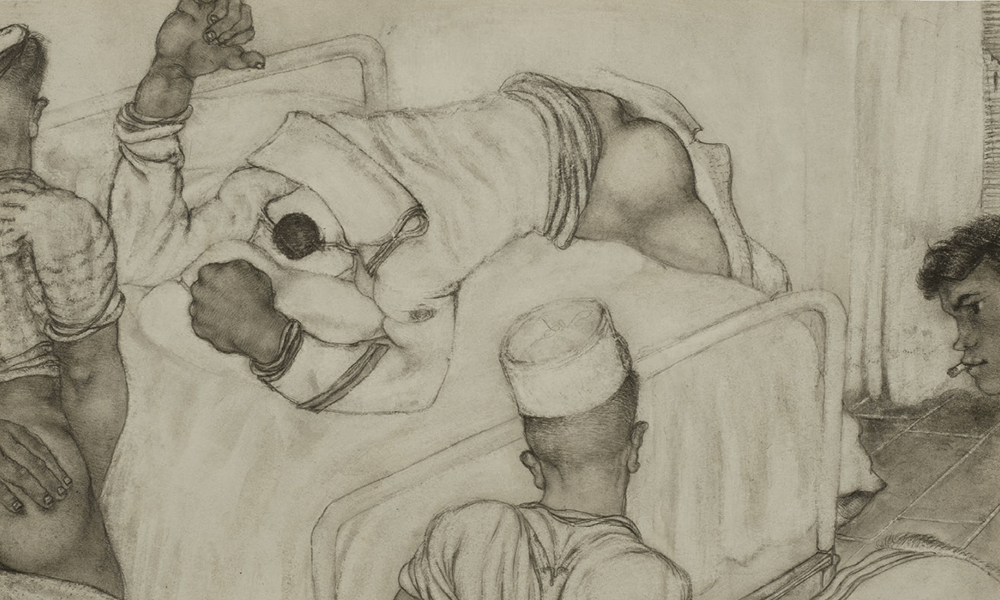

Dans une dernière page de confessions infirmes, Soligny joue les désench(i)anteurs de sa propre semi-œuvre, explique qui est qui, et pourquoi il faut respecter le silence pour parler du bouquin que l’on vient de lire. Inutile, on avait compris qu’il s’agissait d’un témoignage sur les premières années du SIDA en France. Scène hallucinante pour ceux qui n’étaient même pas à l’état de chiure d’embryon dans les mollets de papa dans les 80’s, glaçante pour les hypocondriaques qui inviteraient le pharmacien à la table familiale du réveillon : pour traiter ce virus qu’ils connaissent à peine, les médecins tentent la chimiothérapie. Les nuits chauves.

L’amertume et la nostalgie d’un ancien de l’Indochine dans la prose d’une lycéenne trop maquillée. Soligny accroche des fragments de chansons, des pochettes de disques, des T-shirts à guitares sur les murs de sa chambre rose poussière. Passe encore pour les régressions lettrées – d’autant que je serais bien mal avisé de parler des puérilités stylistiques des autres – mais quid du choix du format ? Pourquoi tourner ses propres amis en gentils personnages de roman persécutés par les tourments de la vie ? Pourquoi adopter « juste le regard distancié d’un clown blanc au volant d’une TR4 » comme le souligne Nick Kent en préface (les copains, encore…) ?

Pourquoi ? Je pose la question en vérité sans grand enthousiasme, le résultat est fade comme un antalgique en sachet. Pas un immonde pustule de papier, pas non plus un traitement de choc contre une quelconque léthargie littéraire, Je suis mort il y a vingt-cinq ans est sans doute trop platement intime pour se distribuer massivement sous les blouses blanches. Si personne n’en parle, Philippe, c’est que tout le monde s’en branle.

Jérôme Soligny // Je suis mort il y a vingt-cinq ans // Naïve

6 commentaires

FALLAIT PAS L’OUVRIR!

« LES NUITS CHAUVES » ah ah!

EXCELLENT PAPIER VV!

Nice!

J’aime à croire que sans ma contribution financière, ce papier n’aurait jamais été le même, puisqu’il ne t’en coûtera que la place qui te semblait promise chez R&F. On peut même dire que d’un certain point de vue, je suis ton mécène.

Très drôle cet article !

Par contre la préface du bouquin de Soligny n’est pas signée Nick Kent, mais KENT tout court, ce qui est autrement plus craignos.

Soligny reste, cependant, un très bon journaliste à contre courant – son obsession du glam-