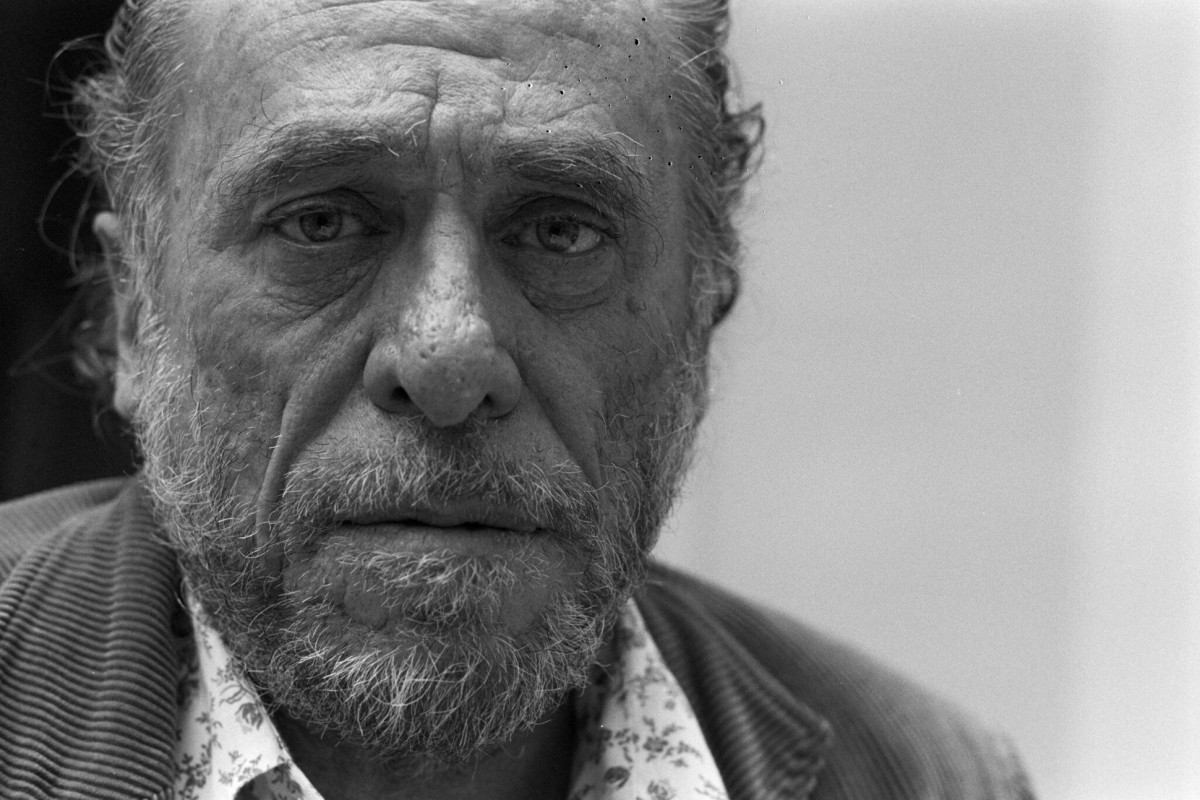

C’est une histoire ancienne, du temps où les belles Amériques du Nord pullulaient de revues littéraires aussi berzingues qu’éphémères, du temps où on lisait Robert Creeley et Ezra Pound avec respect et larmes en travers de la gorge. C’était juste avant que l’on invente les ateliers d’écritures et de creative writing, avant que l’on apprenne aux écrivaillons les mille et une façons de ne pas perdre son lecteur. C’était avant 1983, assurément (le seul truc que je pourrais dire, à la plupart des gens concernant l’écriture serait, ABSTENEZ VOUS. C’est surpollué maintenant).

C’était en 1965, date à laquelle l’éditeur John Martin, fondateur de Black Sparrow Press, décida de sortir Bukowski de l’univers chaotique dans lequel il évoluait depuis son enfance, entre défonce alcoolique et jobs de merde, les maudits boulots que la plupart d’entre nous doivent assumer ; les maudits boulots que la plupart d’entre nous doivent traquer, mendier ; les maudits boulots que l’on déteste de tout notre être fatigué et dans lesquels on doit malgré tout s’engager (1964). Martin : « Nous nous sommes assis avec un petit bout de papier. J’ai noté toutes ses dépenses mensuelles: son loyer n’excédait pas les 35$ par mois. Il dépensait 15$ dans une pension alimentaire, 3$ pour des cigarettes, 10$ dans l’alcool et 15$ pour la nourriture ». Bien assez pour se nourrir, s’habiller et se payer un peu d’essence. « Je gagnais seulement 400$ par mois, poursuit Martin, je lui donnais donc 25% de mon salaire. Mais quand que ses livres ont commencé à marcher, on s’en sortait bien mieux … Finalement, je lui donnais 10 000 $ toutes les deux semaines. Plus tard, les grosses sommes d’argent sont arrivées quand on a commencé à vendre ses livres pour des adaptations cinématographiques ou des choses comme ça » (« I never saw him drunk », an interview with Bukovski’s long time publisher, June 14, Vice magazine).

Sur l’écriture suit ainsi le sillon implacable de la fortune de Bukowski sans que le sujet pourtant n’affecte son propos – toujours le même- sur l’écriture, l’alcool et tout le reste : je veux restituer les choses telles qu’elles sont – que ce soit, le couteau qui pénètre la chair, ou bien reluquer le trou de balle d’une putain, c’est là que se trouve la poésie et j’ai pas plus envie qu’on me prenne pour un con que de prendre les gens pour des cons (1963). Et ces centaines de courriers qui répondent à un nombre équivalent de poèmes dévoilent un auteur de plus en plus dépris de cette animalité qui s’obsède d’elle-même et dont il est écrit qu’on ne pourrait s’en échapper. Boire, baiser et finalement s’écrouler tout au long d’une « longue suite d’errances extatiques et aveugles où l’on se retrouve dispersé, absent, étrangement distrait de soi-même », pour paraphraser le perspicace Étienne Bimbenet et son Animal que je ne suis plus qui précise encore que l’humanité n’est peut-être qu’une façon d’être moins animal, de se déprendre un peu de ces 90% de notre code génétique que les hommes partagent avec les grands singes.

Se « dépendre » donc (si si) en tapant abruptement sur une machine à écrire, c’est peut-être à cela qu’abouti le projet du grand Charles, dans cette façon de remplacer la bière par le vin fin ou de se mettre à la colle avec Linda Lee, la taulière d’un resto macrobiotique. Plus subtil, cette énorme passion pour les courses de chevaux qui révèle peut-être intimement son tête-à-tête avec sa condition, l’excitation du pari sur la bête en vue d’enrichir un tant soit peu le vrai perdant de l’humanité (je me suis battu contre le monde entier et j’ai perdu. J’entends bien continuer à perdre, mais je doute de vouloir jeter l’éponge – 1963).

« Ce que j’essaie de t’expliquer c’est que j’ai perdu assez de cases et qu’une visite de ta part ne résoudrait absolument rien, particulièrement si tu débarques avec un cubi de rouge quand j’ai l’estomac en vrac. »

Avec Bukovski, perdre n’équivaut pas forcément à ne pas gagner et le combat priapique qu’il mène avec les mots continuera jusqu’au bout, en dépit de ce qui pourrait être une mauvaise interprétation de cette fameuse épitaphe qui orne sa tombe. Le fameux et très punk « don’t try » qui signifie moins “n’essaie même pas” que “ne le joue pas sur le mode tiens, je vais essayer un nouveau truc” . Parce que si ça ne vient pas tout seul, c’est déjà mort aurait pu préciser le poète.

Chantre de cette spontanéité typique du XXème siècle finissant (n’essaye pas d’essayer), il est aussi le militant clandestin de cette idée de ne pas « trop » être. Bukowski a brièvement travaillé dans un abattoir; autant dire qu’il « sait » comment tout finit par tourner. En 1967 déjà, cette lettre prémonitoire. « TU DOIS AIMER, c’est un peu l’affaire du moment, et je crois que lorsque l’amour devient une obligation, la haine devient un plaisir, ce que j’essaie de t’expliquer c’est que j’ai perdu assez de cases et qu’une visite de ta part ne résoudrait absolument rien, particulièrement si tu débarques avec un cubi de rouge quand j’ai l’estomac en vrac. J’ai presque 47 ans, 30 ans de boisson derrière moi et plus beaucoup de temps devant moi, des séjours à l’hôpital en perspective« .

Amusant néanmoins, à titre rétrospectif, de constater combien Bukowski parle très tôt de sa mort imminente. Il est vrai qu’il est passé à deux doigts, au début des années 50, et qu’il aime raconter que la littérature l’a en quelque sorte sauvé… « Enfin, comme j’arrivais de moins en moins à me coller devant la machine à écrire, je suis sorti de plus en plus pour picoler et lever des femmes, c’était comme un substitut à l’écriture et ça a bien failli m’achever, mais j’étais prêt à mourir et finalement ça s’est joué de peu, même si j’avais tourné le dos à l’écriture, j’accumulais sans le savoir des textes sauvages et étranges » (1986).

Tout cela vient progressivement jusqu’à ce que l’auteur devenu célèbre commence à affirmer que « le talent sans endurance est un crime » (1990) et qu’il faut travailler et travailler encore. On est loin de sa folle jeunesse et de son envie de choquer le bourgeois en critiquant l’œuvre de Faulkner, se drapant sans doute derrière son amitié avec John Fante dont il vénère la Demande à la poussière. « Faulkner très souvent, c’est de la merde, enfin de la merde intelligente, bien sapée, et quand il sera mort, ils auront bien du mal à lui cirer les pompes parce qu’ils ne le comprennent pas tout à fait, et ne comprenant pas, les parties lourdes et ennuyeuses, la quantité d’italiques, ils mettront ça sur le compte du génie » (1961). On croirait entendre Onfray parler de Lacan, autrement dit, si vous n’y comprenez rien, c’est normal, parce que ça ne veut rien dire. Scoop ?

Sous le gros dégueulasse sommeille peut-être un écrivain classique qui n’aime la musique que lorsqu’elle est classique (passion suspecte pour la « grande » musique, Elgar et Tchaikovsky). D’ailleurs, il l’écrit lui-même : « il est possible d’être un « conservateur » et de publier malgré tout de la bonne poésie. La plupart des merdes « modernes » sont des coquilles vides que peut torcher le premier bleu-bite venu sans expérience ni sentiments » (1960). Plus tard, lorsqu’il finira par admettre avoir passé l’âge de jouer les queutards, le poète se contentera d’attendre dignement la mort, en prenant des airs à la Hemingway. « Mon critique au N.Y Times est sans doute un type assez sympa, érudit, instruit, et tout. Mais ça m’étonnerait qu’il n’ait jamais raté un repas (…) ou se soit fait pisser dessus par une pute, ou qu’il n’ait jamais dormi sur un banc public » (1982). Et, jusqu’au bout, il restera fixé sur son ouvrage, d’abord cherchant le mot d’après puis le poème et puis la fin du poème et enfin, plus rien. En attendant, je prends mes couilles cabossées dans la main et je frissonne au soleil (1966).

La célébrité, incontestable avec le passage à la prose et grâce aux adaptations cinématographiques (les plutôt magnifiques Contes de la folie ordinaire de Marco Ferreri (1981) et Barfly de Barbet Schroeder (1987), est aussi le résultat d’une intelligente diffusion de l’œuvre à l’étranger qui a notamment porté la langue de Bukowski jusqu’en France, dans un cercle alternatif puis, sur les canapés bourgeois de l’émission TV Apostrophe, le grand show littéraire des années Giscard-Mitterrand (1978). Nul doute que ceux qui allaient commencer alors à écrire, Virginie Despentes et Michel Houellebecq pour ne citer que les plus connus, allaient tirer quelques leçons de la cosmogonie du vieux maître. Et d’abord cette liberté simple de l’écriture, « aussi facile que (de) s’astiquer le manche ou (de) descendre une bouteille de bière » (1990). Trente ans plus tard, ils pourront méditer cet ultime conseil datant de 1964. « Maintenant, je ne sais plus de quoi je parlais. C’est le danger de parler. Tu parles, tu parles, tu t’emballes et très vite, tu ne sais plus ce que tu racontes. Je… voilà pourquoi je me sens beaucoup mieux quand je peux la boucler ».

Sur l’écriture, Charles Bukowski, Linda Lee Bukowski 2015, Au diable Vauvert , 2017 pour la traduction française

6 commentaires

Barbet Schroeder, pas Werner Schroeter!

Donc en fait, Bukowski serait le Yoda de la littérature.

https://www.youtube.com/watch?v=BQ4yd2W50No

Baston a Baleapop8, pas vraiment, the young ones there are just apatiks/basks, le bassiste d’acr a failli y aller, mais sans compter by dj idoles smoke some warm weed tout est redevenu kool is not kool en terminant en tranze sur une madchester samba.

Quand est-ce qu’on t’embauche, petit troll ? Tu as certain style, tu sais de quoi tu parles !

hum …

je reste au LIT!