Qu’attendre du meilleur festival estampillé « rock » en France ? Qu’espérer même d’une réunion en plein air, à l’aube d’une nouvelle décennie, quarante ans après Woodstock? Se saouler, mais pourquoi ? Et surtout avec QUI ? S’exiler à St Malo pour la 19° édition de la Route du Rock, c’est tout autant s’exposer au soleil qu’à une série de questions sous-estimées. Il eut surement été plus facile de pisser du signe pour faire du gringue aux passants; d’autres le feront sans doute mieux que moi[1]. Hier St Malo, demain Moscou, la chine un jour, si tout va bien… Quatre jours après la fin du festival, j’avais simplement envie de dépeindre autre chose : des jeunes sur la route, années 2000, regardant tous dans la même direction[3].

Des pavés délabrés, des chemins de fer qui se perdent sous le macadam, l’industrie maritime et des tongues qui clapotent en concert : on arrive presque forcément à St Malo par le train, à la mi-aout. Une fois le pied à terre, parce que des grappes de gens migrent toutes vers le ciel blue, on les suit vers le chemin des cailloux, souvent précédé par un profil type (un jeune mal rasé à T-Shirt couleur uni, j’y reviendrai plus tard) et des shorts courts qui marquent bien la saison (l’été, les phéromones, la pilule contraceptive). Appelons cela l’arrivée contemplative, cela n’a peu ou prou pas changé depuis 40 ans.

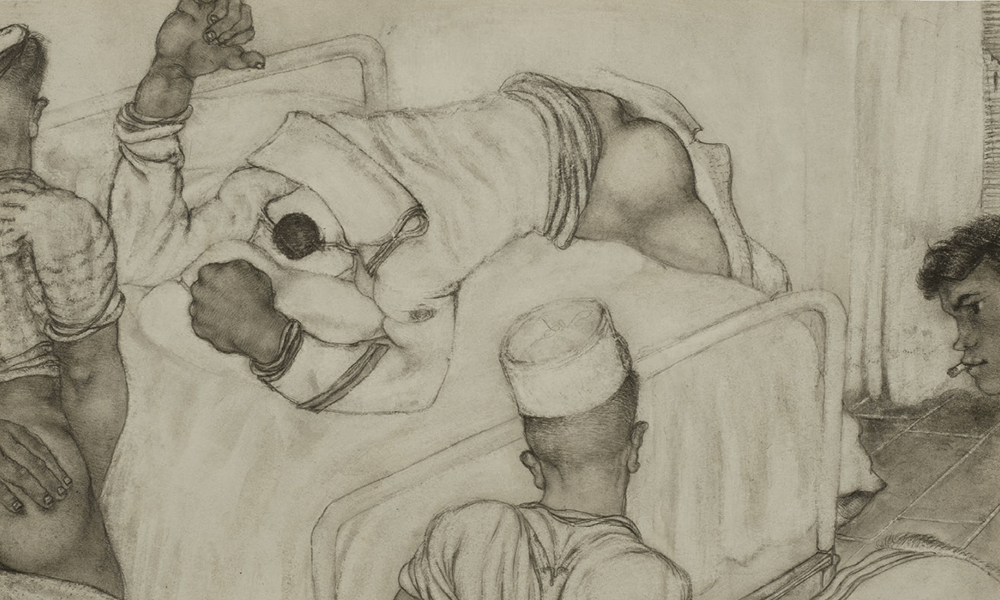

Un sosie d’Enzo Ferrari, des tongues et de la sardine à l’huile.

En route pour le rock[4]. Sur la « croisette » de St Malo, on croise des sosies d’Enzo Ferrari adossés aux terrasses, le pantalon trop court qui dévoile la socquette, et plus loin les touristes s’attardent sur la scène « nouveaux talents » d’SFR avec applaudissements de courtoisie. Du Nutella lèche le bord de ma chemise, c’est l’ennui peut-être ; dans 10 ans tout le monde se rendra en festival pour mater des groupes nommés Adidas Rock’n’Rolla, Fuckin Vivendi Lazerblades ou The Intermarché Motherfuckers. Qui s’en plaindra, anyway [5]? En attendant, plusieurs centaines de jeunes (disons entre 17 et 30 ans) montent au fort de Saint Père pour trois jours de musique communautaire où, sans se parler, ils parviendront à communiquer par générateur de mots-clefs : My Bloody Valentine et boules Quiès, The Kills et foulards, Peaches et stupéfiant(s)… Je vous laisse compléter la liste avec vos propres critères. Derrière le grillage qui sépare le public des VIP, c’est l’effervescence : les journalistes s’affairent à trouver une occupation (« Y a du WI-FI ici ? »), les attachés de presse appliquent la castration (« pas de conférence de presse non, repassez dans 1 heure pour plus d’info ») et les artistes préfèrent s’occuper aux dédicaces plutôt que de se prêter aux questions des médias type « Etes-vous contents d’être là ? », « Etiez-vous déjà venu à St Malo » ou « Ca fait quoi de jouer avant My Bloody Valentine ? ». Dans un sens, on les comprend les artistes. A force de les comprendre même, on en viendrait presque à ne plus les envier.

En route pour le rock[4]. Sur la « croisette » de St Malo, on croise des sosies d’Enzo Ferrari adossés aux terrasses, le pantalon trop court qui dévoile la socquette, et plus loin les touristes s’attardent sur la scène « nouveaux talents » d’SFR avec applaudissements de courtoisie. Du Nutella lèche le bord de ma chemise, c’est l’ennui peut-être ; dans 10 ans tout le monde se rendra en festival pour mater des groupes nommés Adidas Rock’n’Rolla, Fuckin Vivendi Lazerblades ou The Intermarché Motherfuckers. Qui s’en plaindra, anyway [5]? En attendant, plusieurs centaines de jeunes (disons entre 17 et 30 ans) montent au fort de Saint Père pour trois jours de musique communautaire où, sans se parler, ils parviendront à communiquer par générateur de mots-clefs : My Bloody Valentine et boules Quiès, The Kills et foulards, Peaches et stupéfiant(s)… Je vous laisse compléter la liste avec vos propres critères. Derrière le grillage qui sépare le public des VIP, c’est l’effervescence : les journalistes s’affairent à trouver une occupation (« Y a du WI-FI ici ? »), les attachés de presse appliquent la castration (« pas de conférence de presse non, repassez dans 1 heure pour plus d’info ») et les artistes préfèrent s’occuper aux dédicaces plutôt que de se prêter aux questions des médias type « Etes-vous contents d’être là ? », « Etiez-vous déjà venu à St Malo » ou « Ca fait quoi de jouer avant My Bloody Valentine ? ». Dans un sens, on les comprend les artistes. A force de les comprendre même, on en viendrait presque à ne plus les envier.

« Quelqu’un aurait-il un joint de marijuana à me filer ? »

L’estime de soi à travers le badge, ou comment briller sur un festival: mode d’emploi, tout se déroule selon des codes pré-établis qui fonctionnent encore à merveille : le journaliste abruti qui n’a écouté aucun des groupes programmés mais désire jouer le décalage (« Aimes-tu le sexe à frou-fou ? »), celui qui tente désespérément de s’incruster sur l’Open-Bar (« Comment ça je peux pas rentrer ici ? Mais j’ai un PASS presse bordel ! »), celui qui veut dénoncer le système de l’intérieur[6]… Et puis il y a le musicien sympa qui accepte de se farder 30 minutes de conférence de presse creuses et sans intérêts. 22H30, Peaches arrive dans la fosse aux lions, subit cinq questions sans intérêts sur le fait d’être une femme exubérante et provocante. Elle semble s’ennuyer, isolée dans son strass, face à la nouvelle génération des gens zapping. Au moment de recentrer le propos (« Y-a-t-il quelqu’un ici qui ait écouté mon disque et puisse me poser une question un peu plus pertinente ? Et surtout, quelqu’un aurait-il un joint de marijuana à me filer ? » Silence dans la salle), Peaches botte (à paillettes) en touche à ma question sur le déclin supposé des icones scéniques : « Il reste encore beaucoup d’artistes emblématiques, je ne suis pas d’accord avec toi. Il y a Beth Ditto (Gossip), il y a moi, il y a Flaming Lips … C’est surtout qu’il y a moins d’argent qu’avant dans le business, les gens prennent de moins en moins de risques ». Un artiste se définit-il par son art ou son propos ? La question de mon voisin de droite se perd dans l’écho du micro, tout le monde semble s’en cogner comme du premier coït d’Alison Mosshart. The Kills, ce soir là, n’ont plus l’air très amoureux ; je songe vaguement à m’éloigner sur une colline pour regarder la foule. Un autre poncif du lonesome cowboy.

Avant Peaches perchée sous une tente de conférence de presse, plusieurs artistes se sont eux aussi penchés sur la scène du Fort de Saint Père. Plusieurs étaient vêtus de T-Shirts H&M, chemises mal repassées (mention spéciale à Bill Callahan), crise du leadership (Tortoise) ou communisme de l’égo (Grizzly Bear à rangs égaux sur le devant de la scène, en T-Shirts coton aussi), la décennie 2000 semble avoir relégué les spotlights au second plan, dans la foule, c’est un subtil défilé chamarré de couleurs similaires, avec une nette domination du united colors of we look the same. Au même moment, j’apprends que mon photographe a débuté un portfolio de poitrines de festivalières du camping et qu’un couple d’anglais a copulé à ciel ouvert (sic) devant l’espace des bénévoles. Alors que Kevin Shields fracasse les amplis, d’autres maltraite des vagins troubles. C’est somme toute de bonne guerre : la fosse ou les fossés, chacun fait son choix.

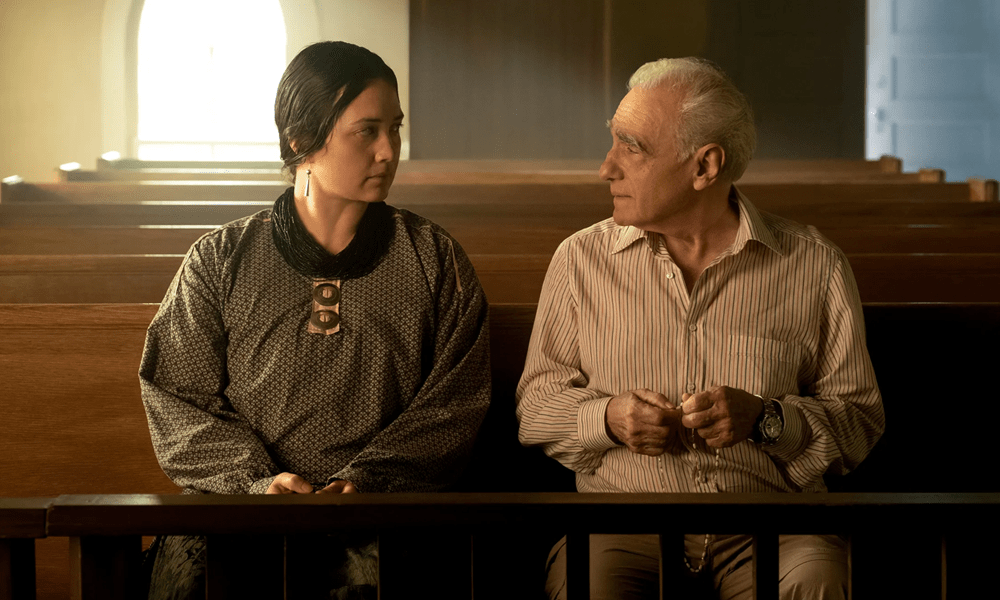

Faire l’amour à des visages.

Le samedi 15 aout, il y a ce moment sublime. L’instant volé à la foule anonyme, d’une beauté telle que même l’anglais titubant à 3H du matin ou les fins de festival, mélange de chaos des gobelets vides et de désillusions sur gazon souillé, ne peuvent égaler. J’assiste au sublime concert de St Vincent, la prodige poupée de faïence de New-York, venue seule pour l’occasion, comme nombre de ses compères (restriction budgétaire oblige). Le soleil descend lentement, Annie Clark chante une reprise des Beatles (I dig a poney) stupéfiante de beauté. Le temps s’immobilise vaguement, j’oublie succinctement que ma chemise à fleurs n’est plus très raccord avec la tendance vestimentaire, deux lesbiennes se cherchent du bout du nez au premier rang. La première, cheveux courts, joue le rôle de l’homme inaccessible. La seconde, belle à en mourir, queue de cheval et faciès d’actrice 1975, quémande du regard son amoureuse, tente du bisou quand l’autre se rétracte puis joue à l’amour interdit. Cet instant, érotique et fugace dans la masse des pantashorts, ce serait presque en soi l’argument principal pour (sur)vivre aux concerts, quelque soit le lieu, quelque soit l’endroit. J’en avais presque oublié la force, à constamment disséquer le sentiment. Solo de guitare cosmique de St Vincent, retour à la réalité, les deux se cherchent encore ; impossible de les quitter du regard. C’est beau à en faire l’amour à des visages. Save me from what I want, tu l’as dit Annie.

« J’ai baisé avec une lesbienne »

Y-a-t-il encore un sniper dans la salle ? Le set pedo-synthé du duo de Telepathe me réveille par intermittence, deux adolechiantes de 16 ans à tout casser parviennent à séduire des trentenaires barbus séduits par l’idée que la jeunesse puisse être encore plus médiocre qu’eux. Putain mais renvoyez les à l’école merde, qu’elles apprennent au moins à chanter aux cours du soir. Difficile descente d’organes après deux jours passés à apprécier la quasi totalité des concerts de St Malo. Principe de base pour aimer : partir avant la fin, partir sur le meilleur morceau. Aimer jusqu’au fléchissement. AIMER. Un verbe dont je ne parviens plus à distinguer les contours dans la fosse. Le public se passionne-t-il encore ? Les artistes savent-ils encore se faire désirer ? Tout le monde se ressemble, bien aise celui qui pourra distinguer le musicien du fan. Dominique A joue sur la grande scène, seul au clavier, hochement de tête collectif, tout le monde s’y retrouve, c’est le voisin, le grand frère, plus haut que toi mais pas trop, la gentillesse et le talent mis au niveau du plus grand nombre. Moi-même, si j’avais été français et fonctionnel, surement aurais-je aimé. Je suis un mec du public, rien de plus finalement, capable de lire avec attention les suppléments du WE sur les 40 ans de Woodstock mais incapable de palpiter sans condition pour un concert. « Je viens de baiser avec une journaliste lesbienne de chez Voxpop » me lâche un chroniqueur contre-culturel. Le contre-cul parait nettement plus approprié, dans pareille situation.

Are we human, or we dancers ?

C’est finalement l’alcool qui tranche au final. Un mec s’amuse à étirer son sexe sur la plage pendant que d’autres enquillent les bières à la chaine et je ne sais toujours pas comment finir cet article. Are we human, or we dancers ? Si la phrase n’est pas de moi[7], elle reflète encore parfaitement l’état d’esprit d’un festival en 2009, quelque part entre la monotonie, la démesure et l’envie d’autre chose. De petits cercles sociaux impénétrables (sic) se sont formés tout au long du WE, tout le monde a acheté son T-Shirt (coton, je précise) à 20 euros, les démonstratrices du stand Converse semblent se faire chier sévère et le nombre de personnes présentes au stand VIP a depuis longtemps déjà dépassé le quota réglementaire. Entre artistes et public, la notion même de barrière semble franchie depuis longtemps. A la fin des concerts, il n’y aura pas de rappels. Drôle d’époque, mais c’est la notre. Bien évidemment, plus personne ne danse.

Et bien évidemment je n’ai pas vu la moitié des concerts. Mais comme tout le monde, j’ai bien aimé. Comme tout le monde, je reviendrai. Comme tous les autres, je fais attention à ne pas être trop acide, pour revenir sans payer l’année prochaine. Comme beaucoup, j’ai tenté dans la différence, ne pas faire classique dans le dérushé, et puis j’ai -surement- échoué à retranscrire 3 jours de vie en commun. Au moment de quitter le fort, j’ai fait comme tout le monde : j’ai raclé la tongue sur le gravier en regardant derrière moi la scène qui déjà se démontait, les restes (bières, cigarettes et filles qui jonchaient le sol) de la nuit d’avant comme une preuve de la fête déjà finie.

« Paraît que ton photographe s’est fait viré du festival pour avoir fouetter une nana avec une ceinture en cuir ». En montant dans le bus, j’ai soudain compris qu’un festival c’était comme un album photo : le plus important, après tout, c’est encore l’arrière plan, les souvenirs, les clichés qu’on retient, aussi stupides soient-ils. Les mœurs d’un festival pouvaient bien changer, ce qui comptait au final, c’était encore d’y être. Dans l’édition du Week-End du Monde, je trouve un témoignage de campeur embarqué « de force » à Woodstock racontant pourquoi sa tenue de redneck l’avait empêché de profiter de la révolution sexuelle. Cela aurait pu être moi, à quarante ans d’intervalle. 1969-2009, la mythologie n’a pas d’âge, on est toujours un peu paumé dans la foule, alone with everybody.

Photos: Cyprien Lapalus

[1] Confirmation ici et ici. Pour moi ce fut dans l’ordre : St Vincent (la révélation), My Bloody Valentine (la déception) et Grizzly Bear (la confirmation). Ajouter à cela un regret : l’absence de The Horrors et une grosse surprise : Snowman. VOILA, fin du live-report.

[3] Pas compliqué : Il n’y a qu’une scène à la Route du Rock.

[4] J’ai choisi de me rendre à la Route du Rock parce que c’est direct en train, que la programmation reste élitiste et qu’on évite le rock festif de la concurrence[4] sur lesquels je ne m’étendrai pas plus ici (bien que je reste persuadé que le lien subvention/programmation/producteur soit pour beaucoup dans le malaise actuel des festivals français). Enfin bref, vous n’êtes pas là pour lire le supplément « Stratégie du booking » donc je vais vous épargner mes réflexions économico-gonzo sur le monde qui va mal.

[5] Note aux détracteurs : je n’ai rien contre l’économie de marché. Ceux qui commercialisent les 40 ans de Woodstock non plus apparemment.

[6] Avouons que je rentre clairement dans toutes les catégories.

[7] Hunter S. Thompson, R.I.P.