Alors que le film In a Silent Way vient de se voir décerner le prix du meilleur documentaire musical au festival Musical Écran et sera bientôt projeté au Festival du Film Grolandais (les 22 et 26 septembre à Toulouse), son réalisateur Gwenaël Breës propose l’avant-dernier article de sa série reconstituant le parcours mutant de Talk Talk. Avec cet épisode, on suit le processus de Mountains of the Moon, censé être le successeur de Laughing Stock, mais qui sortira finalement en 1998… sans titre et en tant qu’album solo de Mark Hollis. Dans ce dernier acte d’un estompage musical entamé dix ans plus tôt avec Spirit of Eden, Hollis capte une musique minimaliste enregistrée avec une paire de micros stéréo, bien loin du punk qui l’a fait monter sur une scène mais dont il revendique toujours l’esprit.

➔ L’intro du feuilleton : Talk Talk revisited

➔ Épisode 1 : Mark Hollis, en réaction (1955-1982)

➔ Épisode 2 : Changements de personnalités (1983-1986)

➔ Épisode 3 : L’enfer de Spirit of Eden (1987-1988)

➔ Épisode 4 : Laughing Stock, drôles d’oiseaux (1989-1991)

➔ Épisode 5 : Les “albums-thérapie” (1991-2021)

Mark Hollis a souvent répété qu’il faut une bonne raison pour enregistrer un disque. Pour Spirit of Eden, il s’agissait de jouer avec l’espace et les textures, de trouver un équilibre entre le son et le silence, d’éliminer la virtuosité technique, de se passer des technologies modernes. Laughing Stock voulait pousser plus loin ces dimensions d’organicité, de “spontanéité arrangée” et de rapport à l’espace, mais dans une approche beaucoup plus épurée et en cherchant à faire évoluer les formats des morceaux. En 1991, après avoir poussé ces méthodes d’arrangement et d’enregistrement jusqu’à un tel point, aucune bonne raison de retourner en studio n’apparaît immédiatement à Hollis. “Quand je décide d’enregistrer un disque, j’ai une priorité : ne pas me répéter.”

Alors que ses anciens comparses en sont à faire leurs “albums-thérapie”, le batteur Lee Harris et le bassiste Paul Webb expérimentant un dub tribal avec O.Rang, et le producteur Tim Friese-Greene cherchant à “retourner dans le monde réel” en enregistrant une musique plus lo-fi sous le nom d’Heligoland, Hollis quant à lui a pris du recul artistiquement. Sortant d’une période sombre marquée notamment par la mort de Ed, son frère et mentor, il s’est consacré à sa famille et a passé du temps à écouter “une quantité incroyable de musique”. Comme il aime le faire : méthodiquement, par genres, par périodes, par artistes. Il s’est notamment plongé dans le jazz de la fin des années 1950 ou du début des années 1960, dans la musique classique des années 1920, ou encore dans les compositions de Morton Feldman : “C’est un compositeur avec lequel je ressens des affinités. Surtout à travers son approche des instruments. Sa composition de quatuor à cordes et clarinette est ce que j’ai entendu de mieux depuis bien longtemps.”

“Il faut absolument sélectionner et choisir ce que l’on entend”, disait Hollis en 1991. Développant une aversion envers toute forme d’envahissement sonore, c’est dans un environnement calme et apaisant qu’il s’est réfugié après la fin de la dernière tournée du groupe en 1986. L’ancien presbytère qu’il a pu acheter grâce aux succès de It’s My Life et The Colour of Spring est situé sur un terrain de 4 hectares, entre une ferme familiale et une église du XVème siècle, en bordure d’une route peu fréquentée menant à un petit village du Suffolk. Il s’y est entouré de chevaux, canards et autres animaux en liberté, concrétisant son désir de “retrouver le sens de la communauté” tout en pouvant fréquenter les activités sociales et l’unique pub du coin comme un simple quidam. “Il jouait au foot avec l’équipe locale, avec des plombiers et des électriciens, et leur disait qu’il travaillait à l’usine locale, racontera l’harmoniciste Mark Feltham. Personne n’a jamais su qui il était.”

Hollis, qui avait plusieurs fois dit ne pas vouloir abîmer sa manière instinctive d’approcher la musique, a aussi fini par suivre des cours de piano et se mettre à la lecture et à l’écriture de partitions. Il a également passé du temps à composer, dans un petit studio installé au-dessus de son garage, de pièces instrumentales “certaines très simples, d’autres plutôt fragmentées, que je destinais à des quatuors à cordes”. Puis d’autres pièces courtes pour de petits ensembles à vent : deux clarinettes, une basson, une flûte et un cor anglais, “sans percussion et sans structure de chansons”… mais “juste pour le plaisir, sans aucune idée que quelqu’un d’autre pourrait l’entendre”.

Decrescendo

Tandis que ses anciens compagnons de Talk Talk sortent désormais leurs disques respectifs sur des labels indépendants, Hollis reste lié par contrat à Polydor à qui il doit livrer un second album de Talk Talk après Laughing Stock. Une situation qui n’est sans doute pas pour lui plaire, tant ses relations avec les majors ont toujours été compliquées. Polydor a d’ailleurs cessé de commercialiser Laughing Stock quelques mois à peine après sa sortie.

“Mon point de départ c’est le rien et je lui ajoute des éléments si j’en éprouve le besoin.” (Mark Hollis)

C’est environ deux ans après Laughing Stock qu’Hollis est finalement pris d’un désir qui pourrait bien servir à solder les comptes avec Polydor. Il veut réaliser un album dont ”personne ne serait capable de deviner l’époque à laquelle il a été enregistré” et “créer une musique dans laquelle le silence est aussi important que ce qui le brise”. Après avoir tourné la page du synthétique et ouvert celle de l’organique en 1988, il s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre, baissant encore le volume d’un cran en cherchant un espace commun entre classique, folk et jazz, se cantonnant à en utiliser les instruments acoustiques typiques. Ce qui va lui permettre de tendre vers son “ambition ultime de faire de la musique qui n’a pas de date de péremption” en travaillant les atmosphères et la suggestivité, à l’image de Sketches Of Spain et Porgy and Bess, deux disques de Miles Davis et Gil Evans qui l’ont particulièrement marqué.

Hollis explique aussi ce choix pour l’acoustique par son obsession de chercher des issues à des problèmes mélodiques sans répéter des solutions connues : “Tu te lasses à force de retomber toujours sur un même son, une même note, une même approche. C’est ce qui m’est arrivé. Et il a donc fallu que je trouve d’autres issues. D’ailleurs, pour cela aussi, l’acoustique s’imposait… Car il était ainsi bien plus difficile de trouver des solutions.”

Privé de son alter-ego Tim Friese-Greene, et se considérant davantage « comme quelqu’un qui cherche à faire un album en tant qu’expérience” que comme un auteur-compositeur, Hollis part en quête de nouvelles complicités artistiques. Il finit par s’entourer de Warne Livesey dont il apprécie le travail avec The The de Matt Johnson. Livesey, qui a aussi travaillé avec des groupes comme Midnight Oil ou Deacon Blue, est à la fois musicien et producteur, tout comme Friese-Greene. Hollis souhaite qu’il produise le disque, mais aussi qu’il le co-écrive. En 1993-1994, les deux hommes vont passer dix mois étalés sur deux années à composer des morceaux. Livesey raconte qu’ils ont pris parfois plusieurs jours pour essayer différentes approches de très courts segments. Hollis veut des compositions et des arrangements minimalistes ne comportant jamais plus de quatre ou cinq mesures. Et cette fois, son objectif est d’écrire toutes les partitions afin de passer le moins de temps possible en studio et de ne s’y consacrer qu’à la performance des musiciens… soit un processus d’une apparente simplicité, diamétralement opposé à celui de Spirit of Eden et Laughing Stock. Ce qui permet à Phill Brown de classer cet enregistrement dans la catégorie des “albums thérapie” post-Talk Talk.

Outre les morceaux composés avec Livesey, dont cinq seront retenus pour l’album, Hollis co-écrit un morceau son ami Dominic Miller, connu pour être le guitariste de Sting. Un autre avec son ancien compagnon de route Phil Ramocon, pianiste sur l’album It’s My Life recroisé au hasard d’une balade dans un magasin de musique, et avec qui il va combiner des progressions d’accords inspirées d’une part de Debussy et Ravel, d’autre part de la tradition gospel. Hollis ne signe qu’un morceau tout seul, n’utilisant sur l’album que “quelques petites parties” de ses pièces pour ensembles à vent, la plupart de celles-ci n’ayant finalement jamais eu d’autre existence “que sur papier”.

Jusque-là, les paroles n’existent pas et chaque morceau porte un titre provisoire. Il y a par exemple Om, Gonque ou Ramah… des noms qui pourraient bien avoir en commun d’être inspirés par des lieux situés dans des régions montagneuses, l’album étant censé s’intituler Mountains of the Moon.

Une géographie du son

Sur ce disque, Hollis souhaite que l’auditeur puisse “saisir la réalité grossière de chaque instrument et ne pas perdre l’idée que tous les instruments installés dans une seule pièce reproduisent une certaine géographie.” Son désir est de capter la musique le plus honnêtement possible, à l’image d’enregistrements de blues de Robert Johnson ou John Lee Hooker, ou du New Morning de Bob Dylan. Pour réussir cela, il pense à Phill Brown qu’il appelle en mars 1995. L’ingénieur du son n’avait plus eu de nouvelles d’Hollis depuis la fin de Laughing Stock quatre ans plus tôt. Flatté par la proposition, il rencontre Hollis et se rend dans sa maison du Suffolk pour écouter ses démos… car cette fois il y a des démos.

L’ambition de capter la musique comme sur un disque de jazz des années 1940-1950 nécessite de trouver un studio qui sonne particulièrement bien. Le Wessex Studio, où les deux hommes ont pris plaisir à enregistrer Spirit of Eden et Laughing Stock, est immédiatement exclu : il aurait eu un son trop sourd pour ce type d’enregistrement. En compagnie de Livesey, Brown et Hollis vont dès lors “auditionner” quatre studios londoniens afin de tester leur sonorité. En novembre 1995, ils portent leur choix sur le Master Rock Studio, un studio situé dans le quartier multiethnique de Kilburn dans le Nord de Londres et fréquenté à l’époque par quantité d’artistes aussi variés que Motörhead, Etienne Daho, Pixies ou Depeche Mode.

Mais Brown hésite sérieusement à se lancer dans une nouvelle collaboration avec Hollis. Sortant d’une récente opération chirurgicale et craignant de replonger dans des sessions interminables, il finit par décliner. “J’ai dit que je ne pouvais pas faire ça pour préserver mon mariage”, dit-il. Il accepte toutefois de faire la mise en place technique. En janvier 1996, le voilà donc au Master Rock où il installe des panneaux acoustiques et une unique paire de micros à soupapes M49 autour de laquelle les musiciens joueront à différentes positions fixes marquées au sol. Ce dispositif qui doit permettre au control freak qu’est Hollis de capter chaque instrumentiste séparément, tout en donnant à l’auditeur la sensation qu’il se trouve dans la pièce et que le groupe joue autour de lui, sans qu’il soit techniquement nécessaire de changer l’égalisation ou les niveaux d’enregistrement. « C’est une technique développée dans les premières années de la stéréo, où deux micros cardioïdes identiques sont tournés d’environ 45 degrés respectivement vers la gauche et vers la droite”, explique Brown. Mais par acquis de conscience, l’ingénieur ajoute des micros proches des instruments qui pourront éventuellement servir au mixage. Et puis, une fois sa mission remplie, il s’éclipse pour se lancer dans l’enregistrement d’un album de Fusanoke Kondo & The Grub Street Band.

Hollis passe alors trois mois à enregistrer l’album avec Warne Livesey comme producteur et Brent Clarke comme ingénieur. Parmi les musiciens qu’il choisit, on retrouve plusieurs habitués de Talk Talk : Martin Ditcham aux percussions, Mark Feltham à l’harmonica, Henry Lowther à la trompette, Robbie McIntosh à la guitare. Deux batteurs se partagent les morceaux : Steve Gadd (Rickie Lee Jones, Chet Baker…) et Vinnie Colaiuta (Frank Zappa, Sting…). Hollis joue lui-même le piano, l’harmonium et des parties de guitare. Seul l’usage d’un orgue Hammond fait exception à la règle des instruments acoustiques, avant d’être abandonné. Et l’arrivée d’une section à vent amène avec elle, pour la première fois sur un de ses albums, des musiciennes. Les sessions se passent bien, le rapport d’Hollis aux musiciens ayant nettement évolué. “Au début, c’était impossible d’établir une vraie relation avec un musicien”, admet-il en évoquant les années Talk Talk et les nombreux musiciens qui ont défilé en studio. “On les utilisait, on tirait le meilleur d’eux et on les jetait s’ils ne nous convenaient plus. Mais au bout de dix ans, des amitiés sont nées, elles m’ont considérablement changé.”

Pause

Conçu en bonne partie dans la campagne du Suffolk, Mountains of the Moon sera finalisé dans un environnement urbain. Dans le courant de l’année 1995, Hollis, âgé de 40 ans, a décidé de retourner habiter dans la capitale. Son épouse et lui veulent offrir un environnement plus cosmopolite à leurs enfants désormais âgés de 6 et 8 ans. L’occasion pour Hollis de retrouver ce qui lui manquait dans la vie rurale : pubs, librairies, salles de concerts, cinémas d’art et essai, galeries d’art, club de foot… Le couple, qui a mis en vente l’ancien presbytère du Suffolk, a finalement jeté son dévolu sur une maison de la banlieue londonienne, bien moins grande mais proche de grands espaces verts… non loin du parc où a été tourné le clip de Life’s What You Make It dix ans plus tôt.

“Je refuse d’écouter la radio, de regarder la télé, j’y entends trop de choses que je n’ai pas envie d’entendre”. (Mark Hollis)

L’enregistrement de Mountains of the Moon au Master Rock Studio s’achève en avril 1996, où démarre une pause de trois mois consacrée à l’écriture des paroles. Comme à son habitude, Hollis n’écrit en effet les textes et les mélodies vocales qu’une fois la musique enregistrée.

“Je refuse d’écouter la radio, de regarder la télé, j’y entends trop de choses que je n’ai pas envie d’entendre”. Hollis puise son inspiration dans les livres et dans son vécu personnel. Son intention est plus que jamais d’utiliser la voix comme un instrument qui sert l’atmosphère de la musique, et il considère donc l’importance des textes surtout pour ce qu’ils apportent à l’interprétation : ”Pour chanter correctement, il faut se mettre mentalement dans le sujet”. Il choisit certains thèmes pour les “très graves sautes d’humeur” qui leur sont intrinsèques, et dont le résultat n’est pas sans évoquer la géologie, avec ses pics et ses descentes, ses étendues et ses cratères…

Il ne sera pourtant plus question de montagnes dans ses poèmes, qui vont plutôt évoquer des thèmes comme le matérialisme, la nature, l’enfance et les saisons, ou encore l’espoir d’un monde nouveau dans A New Jerusalem, le sensationnalisme et la vénalité des médias dans The Daily Planet, le passage du XIXème au XXème siècle à travers la désillusion d’une femme attendant vainement le retour de son jeune fiancé parti faire la guerre dans A Life (1895 – 1915), ou encore la promesse d’un père ruiné à sa famille dans Westward Bound, un texte dont il est particulièrement satisfait…

Mais en parallèle de cette période d’écriture des textes, démarrée en mai 1996 dans sa nouvelle maison de la banlieue londonienne, Hollis écoute attentivement les enregistrements faits avec Warne Livesey. Et se met à douter de leur qualité. Il téléphone à nouveau à Brown, et l’invite à venir écouter le résultat. L’ingénieur du son accepte et, à l’écoute, ne comprend pas comment l’installation qu’il a faite quelques mois plus tôt a pu donner un tel résultat. Le son est brillant. L’air de la pièce est absent. La sensation de spatialité recherchée n’est pas au rendez-vous. Il s’avère que Livesey, doutant de la technique consistant à enregistrer avec la paire de micros stéréo captant le son de la salle, a utilisé les micros proches des instruments en les mixant directement sur chaque piste. “Comment Warne a-t-il pu ignorer combien ce genre de détails techniques est important pour un projet comme celui-ci, et encore plus important pour un perfectionniste comme Mark Hollis ?”, s’étonnera Brown dans ses mémoires quinze ans plus tard.

Malgré le budget déjà dépensé, Hollis juge indispensable de ré-enregistrer certains instruments. Polydor lui ayant versé une avance, les coûts de production lui incombent et il peut donc prendre la décision tout seul. Il demande alors à Brown de l’aider à finir l’album, lui garantissant qu’il n’y aura que quelques instruments et les voix à enregistrer, et que l’ensemble ne devrait pas durer plus de six semaines, mixage compris. Brown finit par accepter, rassuré par le fait qu’Hollis semble serein, que contrairement aux derniers Talk Talk tous les morceaux sont écrits, qu’il existe des démos et que les sessions se déroulent même à la lumière du jour !

“Je n’ai vraiment pas compris où étaient les problèmes”, dira plus tard Livesey, estimant que les enregistrements initiaux étaient bons. Dubitatif sur l’intérêt et sur la possibilité de recommencer des prises avec la paire de micros stéréo, c’est finalement lui qui quittera le projet, Hollis en reprenant lui-même la production.

“Quand Mark m’a donné son numéro de portable, je l’ai inscrit dans mon téléphone comme ‘Mike’. Je ne connaissais même pas son prénom !” (Laurence Pendrous, professeur de piano)

Faire et défaire…

En juin 1996, Hollis assiste à trois concerts organisés par l’école londonienne où ses enfants terminent leur première année. Le troisième de ces concerts consiste en une sélection de morceaux joués par des élèves de différentes classes. “Mark a adoré la diversité et l’excellence de la musique, le niveau d’enthousiasme des enfants”, explique Laurence Pendrous, professeur de piano et directeur du département musical de l’école.

Peu de temps après, Pendrous est contacté par le manager Keith Aspden. Il se voit proposer de jouer sur le prochain album de Talk Talk ! L’homme est surpris mais flatté. D’autant qu’en faisant cette proposition, Hollis renonce à jouer lui-même le piano et l’harmonium sur le disque. “Je crois qu’il m’a proposé ça à cause de mon toucher et de ma loyauté envers les œuvres que je joue”, dit le pianiste. Autrefois musicien d’église puis pianiste de bar, Pendrous n’a alors jamais joué sur un disque. Et il ignore tout de Talk Talk. “La pop est bannie dans ma maison”, explique-t-il. “Quand Mark m’a donné son numéro de portable, je l’ai inscrit dans mon téléphone comme ‘Mike’. Je ne connaissais même pas son prénom !”

En juillet 1996, Brown et Hollis ont fait l’inventaire des parties de l’album à ré-enregistrer. Après avoir écouté une à une les bandes enregistrées quelques mois plus tôt, ils ont décidé de refaire les parties de guitares, de piano, d’harmonium, et de revoir les batteries pour qu’elles sonnent plus doucement.

Après quelques semaines de vacances, ils retournent fin août au Master Rock pour enregistrer les musiciens. “Mark était dans une position très confortable”, se souvient Laurence Pendrous. “Il savait exactement ce qu’il voulait, il avait une attention incroyable aux détails. Il m’a mis dans une condition très agréable pour m’accompagner, ouvrir mon attention à écouter ce que je jouais, et obtenir de moi ce qu’il avait en tête. Il était adorable, patient, il suggérait subtilement. Il ne voulait pas juste que je joue les bonnes notes mais que je sois engagé, que je ne joue pas avec mon cerveau”, poursuit le pianiste qui compare cette session avec des enregistrements qu’il fera par après, “où du moment qu’on a joué les bonnes notes tout le monde est content et on passe à la prise suivante. Avec Mark, on prenait toujours une vingtaine de minutes à jouer pour aller vers la zone recherchée, puis le même temps à enregistrer, et on faisait ça plusieurs fois par jour en faisant des pauses en jouant au billard dans le Master Rock Studio.” Hollis propose en effet à chaque musicien d’enregistrer plusieurs interprétations possibles de chaque morceau :“plus rapide, plus lente, plus mélancolique.”

Alors que l’idée était de ne ré-enregistrer que quelques parties jugées problématiques des sessions faites avec Warne Livesey, Brown et Hollis vont finalement refaire… 90% de l’album. En effet, au fur et à mesure des nouvelles prises, la différence entre les instruments enregistrés avec les micros proches et ceux captés par la paire stéréo se manifeste de manière trop importante. Martin Ditcham refait même intégralement les prises de batterie de Steve Gadd et Vinnie Colaiutta, “deux des meilleurs batteurs du monde” dit Livesey, qui jugeait leur prestation impressionnante. “Mais Mark trouvait toujours que c’était trop ceci ou trop cela…” Quoiqu’il en soit, les six semaines initialement prévues sont ainsi rallongées et les sessions se terminent par l’enregistrement des voix en novembre 1996.

“This is not a pop record”

Terminé d’être mixé et masterisé en février 1997, l’album ne sera toutefois commercialisé qu’en janvier 1998. Comment expliquer ce décalage de presque un an ? Plusieurs mois après avoir délivré les bandes à Polydor, Hollis n’a pas de retour de son label. Ce n’est qu’en juin 1997 que le directeur de Polydor Lucian Grainge (qui deviendra PDG d’Universal en 2011) communique sa décision de ne pas commercialiser le disque, qu’il juge trop intimiste. Une réunion a ensuite lieu entre des responsables du label, Mark Hollis et son manager Keith Aspden, au cours de laquelle Polydor reste sur sa décision mais propose paradoxalement au musicien de signer un nouveau contrat pour enregistrer un autre album ! Sous-entendu : un album plus commercial… Furieux, Hollis les envoie paître. Aspden contacte alors Mo’Wax et A&M, qui se montrent tous deux intéressés à sortir l’album. Mais Polydor refuse aussi cette option, préférant juste enterrer l’enregistrement. Quelques mois s’écoulent encore avant que la major ne change finalement d’avis.

Les divergences entre Hollis et Polydor portent également sur l’intitulé du disque. La major souhaite qu’il soit présenté comme le sixième album de Talk Talk, estimant que l’utilisation de ce nom sera plus vendeur que celui d’Hollis, et ce d’autant plus qu’avec le temps Spirit of Eden et dans une moindre mesure Laughing Stock ont acquis une certaine aura. La firme argue également que c’est ce qui était stipulé dans le contrat signé en 1990, après la rupture de Talk Talk avec EMI, lorsque le magnat de l’industrie du divertissement David Geffen, dont le groupe détient Polydor, pensait avoir ajouté “un trophée” à son catalogue de gros vendeurs de disques. Mais Hollis ne l’entend pas de cette oreille : Tim Friese-Greene et Lee Harris n’ayant pas été impliqués sur ce disque, “cela aurait été mentir que de l’avoir crédité au groupe.”

“Aujourd’hui, mon expression musicale a changé, mais mon esprit, lui, n’a pas dévié d’un pouce”. (Mark Hollis)

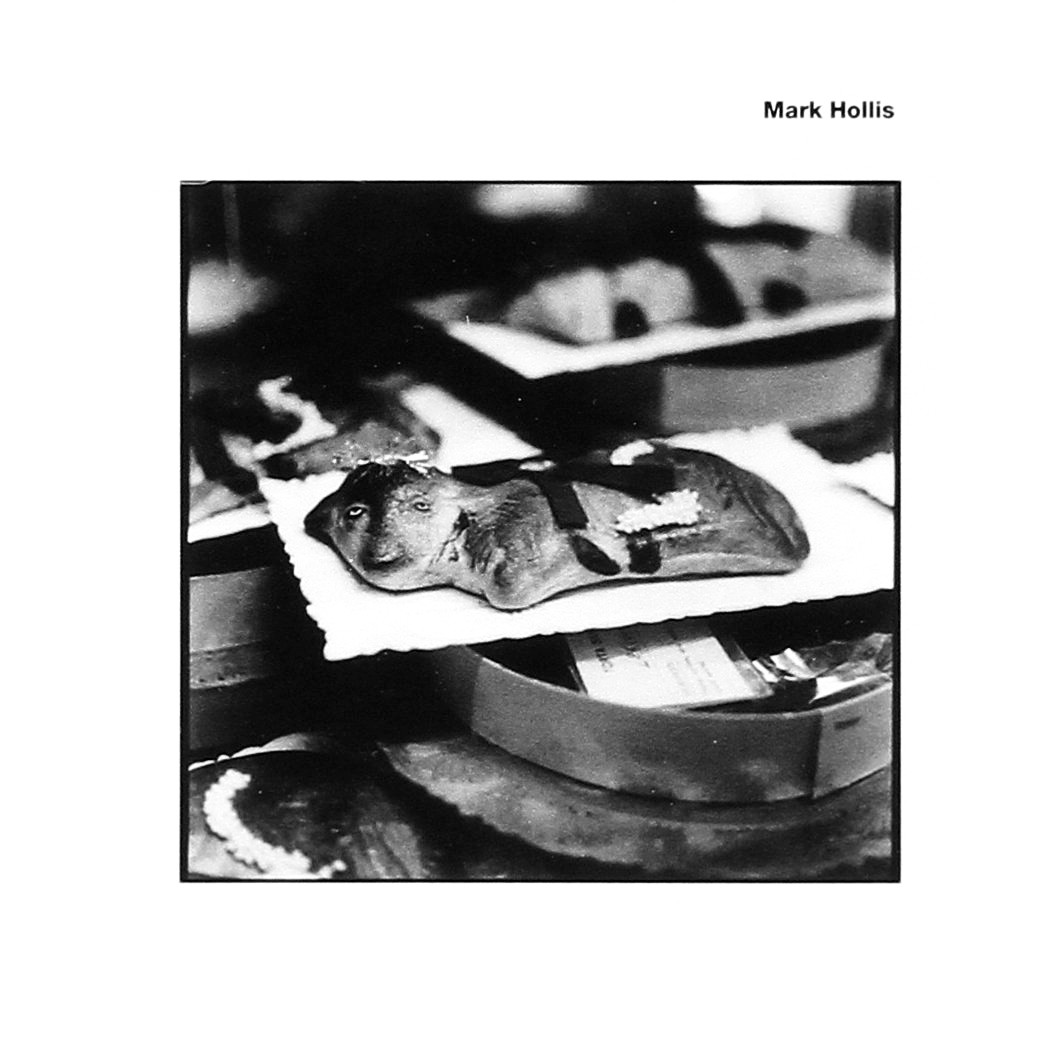

En novembre 1997, les journalistes sont avertis de la parution du premier album solo de Mark Hollis. Le musicien a fini par emporter la bataille. “This is not a pop record”, prévient le communiqué de presse comme pour déjouer les attentes. Le CD qui l’accompagne indique un titre encore à confirmer. Mountains of the Moon ne convient plus à Hollis et au final, de titre il n’y en aura point. Le 26 janvier 1998, c’est donc un album solo sans titre qui arrive dans les bacs des disquaires, où seul un petit autocollant souligne le lien de parenté avec Talk Talk.

Hollis se prête toutefois à l’exercice des interviews, se rendant même dans plusieurs pays pour rencontrer des journalistes. “Aujourd’hui, mon expression musicale a changé, mais mon esprit, lui, n’a pas dévié d’un pouce”, dit-il en rappelant une fois de plus son attachement au punk. “Notre époque n’est pas très saine, il n’y a pas assez d’anarchie dans la musique, la littérature et le cinéma.”

Une longue interview filmée à l’époque le montre doux, timide, sans sarcasmes, portant une parole sobre et passionnée. Comme s’il se sentait délivré du fardeau de l’apparence, du monde des images et pouvait enfin parler de musique. Car d’image, il n’y aura pas à part quelques photos en noir et blanc consenties pour la presse. Nulle photo de lui sur le livret ou sur la pochette du disque. Pas de poses pour les photographes, autorisés uniquement à l’immortaliser pendant ses interviews avec un look peu glamour. Et bien sûr, aucun clip ni single pour booster la promotion.

Plus que le fait d’une personnalité introvertie, cette démarche relève aussi d’une volonté de laisser la musique exister pour ce qu’elle est, sans parasitage visuel. Un rapport à l’image qu’Hollis explique en ces termes : « Si tu me demandais : ‘Quelle image regarderiez-vous en écoutant cet album ?’, je répondrais quelque chose comme une image avec seulement deux couleurs, par exemple violet sur noir, noir sur rouge. Je dirais quelque chose d’extrêmement simpliste à regarder, sans aucun contenu narratif, avec suffisamment de texture. C’est votre imagination qui le fait fonctionner, et d’un moment à l’autre, en le regardant, différentes choses y apparaîtront. Si vous y jetez un coup d’œil, vous aurez l’impression qu’il n’y a rien. C’est comme dans une relation. Plus vous vous concentrez sur la musique, plus vous en entendez parler. Plus vous donnez de temps pour écouter ce qui se passe sur l’album, plus les choses se révèlent dans l’album ».

Et ce qui se révèle, parmi des passages contrastés oscillant entre folk, jazz et blues, ce sont notamment des parties pour instruments à vent, saisissantes de nuances et de subtilités. Elles ne sont pas sans évoquer un morceau comme “Inheritance” sur Spirit of Eden, qui contenait déjà quelques prémisses de la voie empruntée à présent par Hollis. On y devine des inspirations classiques, comme Arnold Schoenberg, Franco Donatoni et le mouvement impressionniste ; ou contemporaines comme Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki et Karlheinz Stockhausen. “Tous ces gens qui travaillent sur une musique sans forme réelle”. Hollis est flatté lorsqu’on lui dit y déceler des échos de Morton Feldman, John Cage ou Terry Riley, ces compositeurs pour qui chaque vibration est importante. Il avoue au passage sa fascination pour les compositions de György Ligeti qui n’utilisent qu’un ton et très peu de notes. “Mon point de départ c’est le rien et je lui ajoute des éléments si j’en éprouve le besoin.”

À travers tout le disque, c’est aussi la sensation d’espace qui frappe. Quatorze musiciens accompagnent Hollis sur l’enregistrement, sans que l’auditeur ait jamais l’impression qu’il y en ait plus de trois ou quatre en même temps. Dans les silences, on sent les chaises craquer, les doigts des musiciens glisser sur les cordes… Sans qu’on puisse comparer avec le premier enregistrement produit par Warne Livesey, on imagine l’importance qu’a eu cette dimension pour Hollis et le soin qu’il y a mis. “À mes oreilles l’album final sonne de manière très proche de ce qu’on avait enregistré ensemble”, persistera pourtant Livesey, des années plus tard, disant ne percevoir que quelques nuances par rapport à son travail initial. Mais Brown et Hollis ont enregistré les instruments à un niveau très bas en jouant sur la résonance des notes, la voix comme un murmure parfois à peine perceptible, ce qui place l’auditeur dans une forte intimité avec la musique. Un minimalisme qui va de paire avec une poésie dépouillée. Plus les morceaux sont longs et plus les mots se font rares, le sens des paroles semblant d’autant plus caché que le chant d’Hollis déchiffre à peine les consonances. “Si je joue et chante à un niveau de plus en plus bas, ce n’est pas pour bouleverser l’histoire de l’art, mais pour essayer d’approcher la musique dans ce qu’elle a de plus secret. L’idéal serait de ne même plus jouer ni chanter les notes, mais de les penser si intensément que l’auditeur pourrait les percevoir.”

Une antidote contre le prédigéré

La sortie du solo d’Hollis est célébrée par une presse spécialisée pour laquelle Spirit of Eden et Laughing Stock sont des jalons musicaux importants. Mais elle échappe aux radars de bon nombre de médias tout comme d’un public qui s’intéressaient douze ans plus tôt à Talk Talk. Cauchemar des docteurs en marketing, Hollis a tout fait pour déjouer les ficelles qui auraient permis de toucher le public de ses précédents albums, préférant que chacun de ceux-ci trouve son propre public par le bouche-à-oreille.

“Ce qui définit le mieux Mark, c’est d’être sans compromis”, dit Laurence Pendrous. “Il a été sans compromis dans les moindres détails de tout le processus, à un point qui doit probablement échapper à beaucoup d’autres artistes. Ce qui lui a toujours importé c’est d’être quelqu’un de créatif. En recherchant aussi l’humilité dans la composition. Et j’imagine combien ça a dû être douloureux pour lui de faire un album comme ‘The Colour of Spring’, car à cette époque il devait d’abord avoir du succès commercial pour pouvoir exister en tant qu’artiste créatif.”

The Colour of Spring, c’est d’ailleurs le titre qu’Hollis a donné à la composition co-écrite avec Phil Ramocon, placée en ouverture de l’album. Comme un clin d’œil à l’époque où Talk Talk cartonnait dans les hits parades, une façon de souligner que plusieurs pages ont été tournées depuis lors. “Puisque l’album ‘The Colour of Spring’ avait été un succès, la première chose que ‘Spirit of Eden’ devait faire, dès les premières notes, c’était de désarmer les attentes”, analyse rétrospectivement Pendrous. Avec cet album solo, à part la voix et la personnalité d’Hollis, c’est encore un nouveau départ musical qui a tout pour dérouter même les plus fervents adeptes des deux derniers albums de Talk Talk. Cette fois, il n’y a même plus de peinture de James Marsh sur la pochette pour faire un quelconque lien avec Talk Talk. Hollis a choisi une image en noir et blanc très contrasté prise par le photographe Stephen Lovell-Davis, où l’on devine un pain figurant l’agneau de Dieu. “En Sicile, à Pâques, il y a un festival pour lequel on fait ces pains. J’aime la façon dont quelque chose semble sortir de sa tête”, explique Hollis. “Cela me fait penser à une fontaine d’idées. La façon dont les yeux sont positionnés me fascine également. Quand j’ai vu la photo pour la première fois, j’ai eu envie de rire, mais il y a aussi quelque chose de très tragique en elle.”

Lorsqu’on évoque cette pochette avec le journaliste Jim Irvin, qui a couvert la sortie de l’album pour le magazine Mojo, il rigole : “C’est comme si elle cherchait à faire fuir l’auditeur !” Le choix d’une image si austère, rebutante pour certains, a non seulement la vertu de brouiller les pistes mais aussi de souligner l’effort d’écoute demandé à l’auditeur. “Je pense que 90% des gens qui ont acheté ‘The Colour of Spring’ l’ont écouté comme de la musique de fond, et que Mark détestait ça”, acquiesce Pendrous. “J’ai souvent écouté de la musique avec Mark. Il avait une pièce juste pour ça, avec une très bonne sono. Il s’installait au milieu de son sofa, et aimait écouter des disques avec les baffles dans son dos. On ne disait pas un mot, et personne d’autre ne passait dans la pièce.”

“Selon moi, la musique ne doit pas vous assaillir comme le fait la télévision”, insiste Hollis dans une interview. “Votre écoute doit être participative, en quelque sorte. Le terme d’effort est assez pertinent car la plupart du temps le public s’attend à des choses emphatiques dans lesquelles tout est déjà prédigéré.”

“Quand Mark m’a donné ma copie de l’album, il m’a demandé si je ne trouvais pas cette image magnifique”, se souvient Pendrous. “Je ne sais pas s’il était sérieux et je ne pouvais pas lui répondre que je trouvais ça horrible. Je me suis dit : ‘what the fuck!’, comment quelqu’un peut-il choisir une image à la fois si grotesque et si innocente pour en faire la pochette d’un disque ? Mais c’était cohérent avec sa recherche de fabriquer une antidote contre le succès commercial.”

➔ À suivre : le septième et dernier épisode de cette série s’intéressera au parcours artistique de Mark Hollis pendant les 20 dernières années de sa vie…

Sources :

- Interviews de Phill Brown (2016-2018), Laurence Pendrous (2021), Jim Irvin (2016), Martin Ditcham (2016)

- “Are We Still Rolling? Studio’s Drugs & Rock ‘n’ Roll. One Man’s Journey Recording Classic Albums”, Phill Brown, 2011

- “Spirit of Talk Talk”, Toby Benjamin, Chris Roberts & James Marsh, Rocket 88, 2015 (témoignages de Warne Livesey et Phil Ramocon)

- Communiqué de presse de Polydor, novembre 1997

- Citations sur le site Echoes of Talk Talk

- “Mark Hollis, une interview oubliée”, Viviane Morrison, Section 26, février 2020

- Interview de Tim Friese-Greene, Mugram Thesic, 1999, Bombay Arts Review

- “Mark Hollis – The Sound Of Silence”, Christophe Basterra, Section 26, janvier 1998

- “Foudre bénie”, Jean-Daniel Beauvallet, Les Inrockuptibles, septembre-octobre 1991

- “The space within”, Graeme Thomson, Uncut, mai 2019

- “Composing Himself”, The Sunday Times, 25 janvier 1998

- “Interview with Mark Hollis”, Music Minded, avril 1998

- “Le Fou Rire de Talk Talk”, Franck Vercleyen, Rock This Town, octobre 1991

- “Super Shy Guy”, NME, 14 février 1998

- “Lost Paradise”, Jim Irvin, Mojo, mars 2006

- “Il faut avoir une très bonne raison de rompre le silence”, L’oreille absolue, janvier 1998

- “Plus que des mots”, Claude Freilich, Best, avril 1998

10 commentaires

easy coonection casanova

Cette série est à la hauteur de l’œuvre couverte. Mes très sincères félicitations, et remerciements, à l’auteur.

Moi aussi je suis influencé par Penderecki

I’ve been enjoying this series (in automatic translation, since I don’t speak French) and am now waiting for the final instalment. Talk Talk have long been one of my favourite groups.

One correction: The order of the people on the Chess photo is incorrect. Muddy is second from left and Bo is on the right with his rectangular guitar.