Tout est affaire d’oreille. Dans la voix grave et en sourdine de Raphaël Sorin, certains décèlent avant tout les intonations ouatées d’un conspirateur des Lettres. Les autres entendent le passionné de livres, traquant depuis plus de quarante ans les bons auteurs contemporains et les rééditions déterminantes. Comme toujours, c’est un peu plus compliqué que prévu. Les deux voix sont indissociables et poussent le même refrain.

Pendant plus de deux heures d’interview dans son bureau de la maison Libella (Buchet-Chastel, Phébus…), Raphaël Sorin parle de livres et d’écrivains. Tous les genres y passent, sans école, sans exclusive. L’homme a trinqué avec William Burroughs (avant-garde, cut-up, vodka) et Robert « Bob » Giraud (pavé parisien, un certain classicisme, vin rouge et liqueurs chez les bougnats). « Tout le reste n’est que litres et ratures », comme disait Antoine Blondin. A l’époque de la gratuité généralisée et incompréhensible, Raphaël Sorin n’a pas oublié qu’un livre qui se vend, ce n’est pas plus mal pour tout le monde. Alors, on parle aussi, promo, presse, « exfiltration » parce que ça fait partie du jeu, parce qu’un livre doit être défendu sinon point de salut, parce que la valse de l’édition se danse sur une drôle de chanson paillarde : « si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je dissimule ?» Il est possible d’entendre bien des choses dans la voix sortant du dictaphone mais, dans tous les cas, ce qu’elle dit vaut le détour.

Quelle a été votre réaction en voyant revenir les livres de Jean-Pierre Martinet sur les tables des librairies ? Vous l’aviez édité au Sagittaire et, à l’époque, ça n’avait pas du tout marché.

Pas du tout, en effet et Jean-Pierre Martinet le vivait d’ailleurs très mal. Le retour de son roman Jérôme, un grand livre, est une excellente chose. Quand on y pense, la réédition de ce genre d’auteur est une longue course de fond. Avant le Dilettante, il existait le Tout sur le tout, déjà animé par Dominique Gaultier (NDR : qui dirige actuellement Les éditions du Dilettante et la librairie du même nom). On y publiait les cahiers Henri Calet. Nous nous intéressions à des auteurs comme Raymond Guérin par exemple, mal édité à l’époque. C’était il y a plus de 30 ans. Ensuite, j’ai enchaîné au journal Le Monde en tant que critique. Là encore, j’essayais, avec plusieurs complices, de relancer certains auteurs, nous appelions ça la « Revie » littéraire. Je n’avais jamais vraiment digéré l’insuccès de Martinet et j’ai toujours cherché une maison capable de le relancer. Ce fut Finitude. Le premier tirage de leur réédition de Jérôme est épuisé.

Comment êtes-vous venu à l’édition ?

En écrivant un roman que j’ai envoyé au Seuil, à Jean Cayrol. Je suis un enfant de Cayrol comme Philippe Sollers, Jean-Marc Roberts. Il m’a engagé comme lecteur pour sa collection de jeunes écrivains qui s’appelait Ecrire où l’on publiait des gens comme Régis Debray, par exemple. J’ai également fait un peu de traduction pour Le seuil puis j’ai travaillé avec Claude Durand pour sa collection Combat, des textes politiques.

N’avez-vous jamais pensé à une autre voie ?

Déjà, je ne sais pas si j’ai vraiment pensé à cette voie. Très jeune, j’ai rencontré Gaston Gallimard, il m’a demandé ce que je voulais faire : «Ecrivain ? Journaliste ? Faites-ce tout ce que vous voulez sauf éditeur. Ce n’est pas un métier ». J’ai peut-être l’esprit de contradiction. Après mon passage au Seuil, je me suis mêlé de cinéma pendant deux ans en faisant partie du groupe Dziga Vertov avec Jean-Luc Godard. Le retour vers l’édition s’est fait via la maison Champs libres et Gérard Lebovici. Après l’aventure des éditions du Sagittaire, j’ai travaillé avec Françoise Verny chez Flammarion. J’y suis resté 14 ans. J’ai retrouvé ensuite Claude Durand et nous avons mijoté ensemble le passage de Houellebecq chez Fayard. L’exfiltration…

Nous reparlerons de Houellebecq, vous n’allez pas y couper bien sûr. Mais, auparavant, nous voulions vous parler des éditions du Sagittaire évidemment… Comment avez-vous lancé cette maison avec Gérard Guégan ?

C’était une maison ancienne, baptisée Kra, du nom de son fondateur Simon Kra, et qui publiait des textes surréalistes d’André Breton, de Philippe Soupault. Après la guerre, Jérôme Lindon des Editions de Minuit l’a achetée et Fasquelle l’a ensuite intégrée à Grasset. C’était donc une maison qui avait une histoire.

C’était une maison ancienne, baptisée Kra, du nom de son fondateur Simon Kra, et qui publiait des textes surréalistes d’André Breton, de Philippe Soupault. Après la guerre, Jérôme Lindon des Editions de Minuit l’a achetée et Fasquelle l’a ensuite intégrée à Grasset. C’était donc une maison qui avait une histoire.

Quand vous la reprenez, vous changez la ligne éditoriale…

Oui, bien obligé : nous n’allions pas refaire le surréalisme dans les années 70.

Le Sagittaire a marqué. Aujourd’hui, on retient surtout son image « punk » avec des auteurs comme Bukowski, Pacadis. Mais c’était très varié, en fait…

Oui, nous avons publié Patrick Eudeline mais aussi Beatrice Beck par exemple. Et dans notre revue Subjectif, on pouvait trouver un texte de Roger Nimier par exemple, qui n’était pas spécialement « populaire » à l’époque. Mais Bukowski, Pacadis, que vous citiez, ont plus marqué les esprits.

Y-avait-il une ligne éditoriale en fait ?

Je n’ai jamais vraiment cru à la ligne éditoriale. Le mieux c’est de ne pas en avoir. Prenez une maison qui se fixe une ligne et s’y tient rigoureusement comme les Editions de Minuit par exemple. Vous pouvez lire leurs dernières sorties ?

Depuis plusieurs années, ça me paraît impossible en effet. Comment s’est passée la rencontre avec Alain Pacadis ?

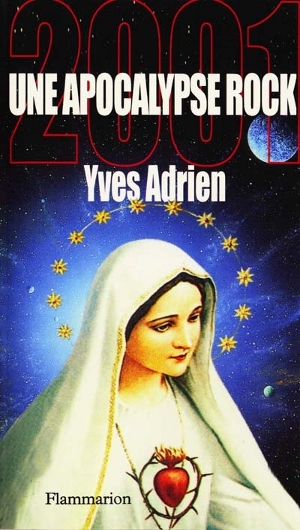

Il avait écrit une thèse sur le rock et pensait la sortir en livre. En discutant avec lui, nous avons conclu que c’était sans grand intérêt. Mais il tenait un journal qui a donné Un jeune homme chic. Je l’ai fait réécrire, non sans mal, en allant chercher des textes chez lui, dans un véritable merdier ! Nous avions prévu un deuxième tome et puis, le pauvre… Il était à bout de souffle. Je voulais faire aussi Yves Adrien à l’époque et je l’ai sorti beaucoup plus tard chez Flammarion pour 2001, une apocalypse rock.

Il paraît que votre première rencontre avec Yves Adrien a valu le détour…

Oui, c’était assez exceptionnel. Deux heures pendant lesquelles j’ai vu défiler plusieurs de ses personnages. J’ai écouté, bouche bée. 2001… a encore du jus, il y a des choses vraiment belles. Ce fut un échec commercial absolu, total. A l’époque, Les Inrockuptibles avaient pourtant fait un long papier. Je me suis dit qu’ils allaient avoir une petite influence. Il faut croire que non…

Oui, c’était assez exceptionnel. Deux heures pendant lesquelles j’ai vu défiler plusieurs de ses personnages. J’ai écouté, bouche bée. 2001… a encore du jus, il y a des choses vraiment belles. Ce fut un échec commercial absolu, total. A l’époque, Les Inrockuptibles avaient pourtant fait un long papier. Je me suis dit qu’ils allaient avoir une petite influence. Il faut croire que non…

A combien d’exemplaires se vend un livre comme 2001… ?

Je ne sais pas, je ne peux même pas vous dire.

Si peu ?

Oui. Et c’est le cas avec beaucoup de livres présentés comme « cultes », « importants ». Rose poussière de Jean-Jacques Schuhl a vendu un peu moins de 2000 – 2 500 exemplaires en trente ans. La réputation d’un livre n’a rien à voir avec les ventes, encore moins avec le nombre de personnes déclarant l’avoir lu.

Avez-vous édité Jean-Jacques Schuhl ?

Non. Nous avons failli sortir Telex N°1 au Sagittaire, un vrai livre maudit. Mais il a fini par retourner chez Gallimard. A l’époque, j’ai convaincu France Culture de diffuser une lecture de l’intégralité de Rose poussière par la comédienne Bulle Ogier. Schuhl avait choisi des musiques : les Rolling Stones et de la musique de cirque, essentiellement. Ca existe dans les archives.

Comment et pourquoi le Sagittaire s’est-il arrêté ?

Nous avons publié un pastiche d’un livre de Giscard d’Estaing, écrit en 8 jours par Poirot-Delpech. Furieux, Giscard a appelé la direction d’Hachette qui a contacté Fasquelle. Ce dernier était en train de négocier la direction de Grasset. Bien sûr, nous ne l’avons su qu’après. Il a donc décidé d’arrêter le Sagittaire pour être tranquille. Nous lui en avons souvent fait le reproche par la suite, nous l’avons un peu roulé dans la merde, Guégan et moi. Parce que, tout de même, on avait publié des livres qui avaient bien marché comme le roman de Jean-François Bizot par exemple, Les déclassés.

Bukowski restera lié à jamais à l’image du Sagittaire. Vous aviez organisé sa mythique venue à Paris, avec le passage à Apostrophes…

On s’est beaucoup amusé. Bukowski est resté huit jours à Paris. Je l’ai enfermé dans une chambre d’hôtel, rue des Saints Pères, il n’en est quasiment pas sorti et m’en a beaucoup voulu. Le passage à Apostrophes a fait beaucoup de bruit, même aux Etats-Unis, ou Bukowski était peu connu. Il n’a pas été vraiment reconnaissant de cette publicité. Dans son livre Shakespeare never did this, chez City Lights, qui raconte son passage en Europe, il nous chie un peu dessus. Mais ce n’est pas grave.

La relation auteur-éditeur est de toute façon une longue querelle…

C’est logique. Quand les gens ont peu de personnalité, ça se termine plus ou moins violemment. C’est tout.

Au catalogue du Sagittaire, il y avait des auteurs contemporains moins « célèbres » mais intrigants comme Jean-Pierre Enard, aujourd’hui très peu reconnu. Quel souvenir en gardez-vous ?

Nous avions publié Le dernier dimanche de Sartre, son meilleur roman, un très bon livre. J’avais d’ailleurs eu le droit à un coup de fil rageur de Simone de Beauvoir : « comment osez-vous faire ça ? », car Sartre était toujours vivant à la sortie du livre. Elle avait vraiment gueulé. Enard était un personnage énigmatique, un peu dans la lignée de Martinet, secret, même s’il était tout de même plus installé, intégré. Il avait commencé par diriger le journal de Mickey. Pas franchement la N.R.F. !

La vie est mal faite : cela aurait été plus drôle si Gide avait dirigé le journal de Mickey et Jean-Pierre Enard, la N.R.F.

Possible… Avec Enard, nous avons eu un problème de promotion. Il a été invité à Apostrophes en même temps que Roger Caillois qui présentait son dernier livre. Caillois a été génial, brillant. Enard n’a pas dit un seul mot. Pas un seul ! Il a écouté.

Dès l’époque du Sagittaire, vous êtes allé chercher des auteurs en dehors du milieu littéraire. Est-ce votre idée du rôle d’éditeur ?

Nous avions un principe : ne pas publier d’universitaires, de profs et pas de journalistes non plus ; à part Bizot qui était tout de même un journaliste peu conventionnel. Oui, je crois que l’éditeur doit avoir des idées, des projets qui ne paraissent pas évidents, qui sortent du milieu littéraire. On sent quand un livre peut se faire.

C’était déjà un peu le cas avec Champs Libres et une personnalité comme Lebovici, qui venait du cinéma (NDR : un grand agent et producteur) et pas de la littérature…

En effet, c’’était un peu l’esprit. J’ai poursuivi plus tard avec des commandes auprès de personnages comme Costes par exemple. Aujourd’hui, les éditeurs se publient entre eux… J’ai aussi édité le livre du chef d’orchestre Michel Tabachnik sur la musique. Personnage intéressant, difficile. Costes à côté, c’est de tout repos ! Un vrai maudit, un peu comme Houellebecq. Quand nous avons sorti La possibilité d’une île, c’était incroyable : une telle omerta de la part de la presse, des libraires, c’était du jamais vu.

Comment l’expliquez-vous ?

D’une façon très simple : le suivisme. Les particules élémentaires avaient beaucoup choqué, Plateforme aussi, sans parler des déclarations sur l’islam dans Lire. Il y avait donc un contexte, une presse qui attendait la moindre occasion. La machine s’est emballée. Tout le monde s’est engouffré dans la même brèche « anti-houellebecq » en mélangeant tous les arguments, sans discernement. J’ai même eu des plaintes des défenseurs de l’enfance en raison de pédophilie alors qu’il n’y en a pas dans le livre. Impossible de stopper ce genre de mouvement. Houellebecq devrait raconter ça. C’est ce qu’il fallait expliquer dans Ennemis publics, dans sa partie. Il y a de quoi faire un livre de 400 pages pour expliquer comment cela fonctionne. Mais Houellebecq ne veut pas en parler, je pense. Enfin, je n’en sais rien. Je n’ai plus de relation avec lui et ne tiens pas à en avoir. Mais Houellebecq est un vrai persécuté, depuis son enfance, un véritable « ennemi public », un indésirable.

Comment lutter contre le « suivisme » ?

La solution que nous avions mijotée ensemble consistait à apparaître le moins possible. C’était aussi une façon de dire aux journalistes : « on vous emmerde, on en a rien à foutre. » Mais il n’y a pas vraiment de solution. L’édition, de toute façon, n’est pas une science exacte. Regardez, Houellebecq a fait exactement le contraire pour la promotion d’Ennemis publics, en acceptant de nombreuses interviews. La presse était plutôt favorable. Mais cette fois, c’est le public qui a bloqué. Le système s’est retourné.

Vous avez connu plusieurs phases, plusieurs époques de l’édition. Que regrettez-vous le plus ?

Il ne faut pas regretter. Je dirais que je constate un manque de plaisir, un manque de drôlerie. Il faut dire que j’avais un complice, Gérard Guégan, avec lequel je me suis vraiment amusé à emmerder le monde. Désormais, je rencontre beaucoup de gens chiants, chez les journalistes notamment. Les relations sont moins intéressantes, on s’amuse moins. Peut-être que je me trompe…

Il ne faut pas regretter. Je dirais que je constate un manque de plaisir, un manque de drôlerie. Il faut dire que j’avais un complice, Gérard Guégan, avec lequel je me suis vraiment amusé à emmerder le monde. Désormais, je rencontre beaucoup de gens chiants, chez les journalistes notamment. Les relations sont moins intéressantes, on s’amuse moins. Peut-être que je me trompe…

Quel auteur regrettez-vous de ne pas avoir publié ?

Peut-être Philippe Djian, finalement. Je l’avais rencontré alors qu’il était débutant et lui avais fait pas mal de remarques sur ses premiers textes. A l’époque, il l’avait mal pris, mais on en a reparlé ensuite. Il aurait pu figurer au Sagittaire.

Partagez-vous le pessimisme généralisé sur la qualité de la littérature française ?

Non. Depuis que je suis éditeur, j’ai toujours entendu dire que c’était la catastrophe. Nous ne sommes pas dans une période faste, c’est sûr. On encense facilement la littérature étrangère mais la plupart des romans américains traduits, par exemple, sont assez médiocres. Ce qui se passe autour du livre est plus triste, je trouve : la critique se désagrège et même la librairie. J’en veux beaucoup à certains libraires de défendre mécaniquement des mauvais auteurs comme Philippe Claudel ou Laurent Gaudé. Ils le font sans réfléchir. Et Le Clézio dans la presse, vous avez vu ? Il a été encensé. Pas une ligne pour dire que c’est un auteur chiant, académique. Etrange cette unanimité, non ?

Quand on tape votre nom sur internet, on tombe plusieurs fois sur cette présentation : « Raphaël Sorin, expert en dissimulation ». Qu’en dites-vous ?

Je ne sais pas. C’est plutôt positif, non. Cela veut dire que je sais me taire.

Avez-vous vos mémoires dans un tiroir ?

Non. J’ai trop lu de mémoires d’éditeurs pour faire la même erreur. La pire étant sans doute celle de Pauvert, un tissu de mensonges. Il a attendu que pas mal de gens soient morts pour balancer sur eux. C’est une limite, il faut balancer du vivant des intéressés. Donc, pas de mémoires pour moi. Je fais des interviews, je vous fais confiance pour ne pas me faire dire trop d’horreurs.

Nous allons essayer…

De toute façon, je ne vous ai rien dit, aha !

Le blog de Sorin : http://lettres.blogs.liberation.fr/sorin/

Charles von Strychnine et Syd Charlus

12 commentaires

j’ai tout lu tout bu à côté…les articles et autres interviews derniers qui s’étripent contre le mur des lamentations du « rock’n roll » et c’est trop violent pour moi, sincèrement je n’y comprend rien, à qui mieux mieux à qui moins moins est le meilleur…c’est pourquoi j’ai relu cet interview avec SORIN et ce BON « vieux » me rassure en constatant que j’ai plus de livres que de disques dans mon salon (oui j’ai vendu une centaine de VINyls en période de dèche dont certains je sais sont COLLECTOR aujourd’hui et je m’en mords au moins un doigt…). C’est la littérature qui m’a fait écrire des chansons et pas la musique:

« Je veux bien mourir un jour… si c’est dans tes yeux »

Fermer les guillemets

Rossi