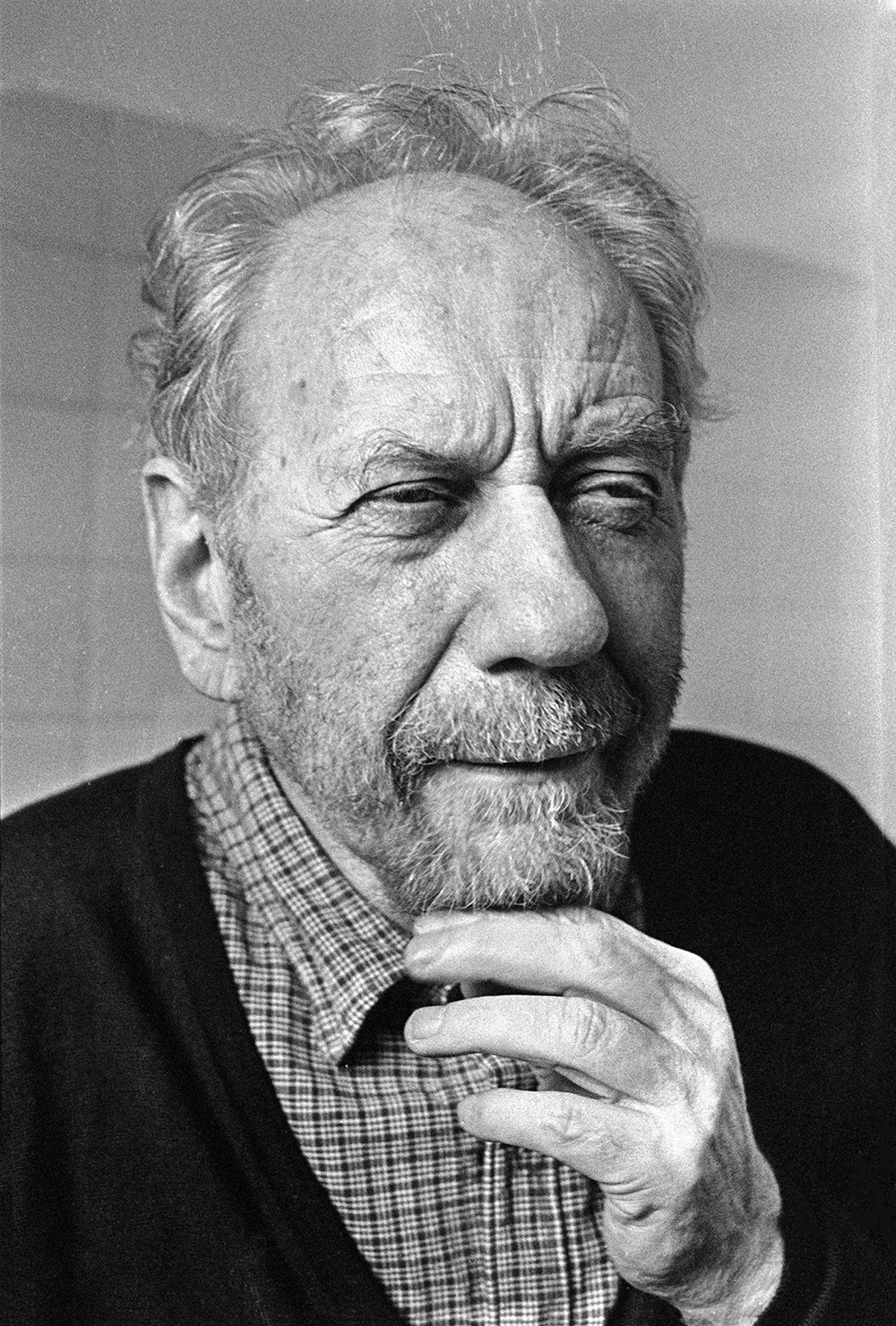

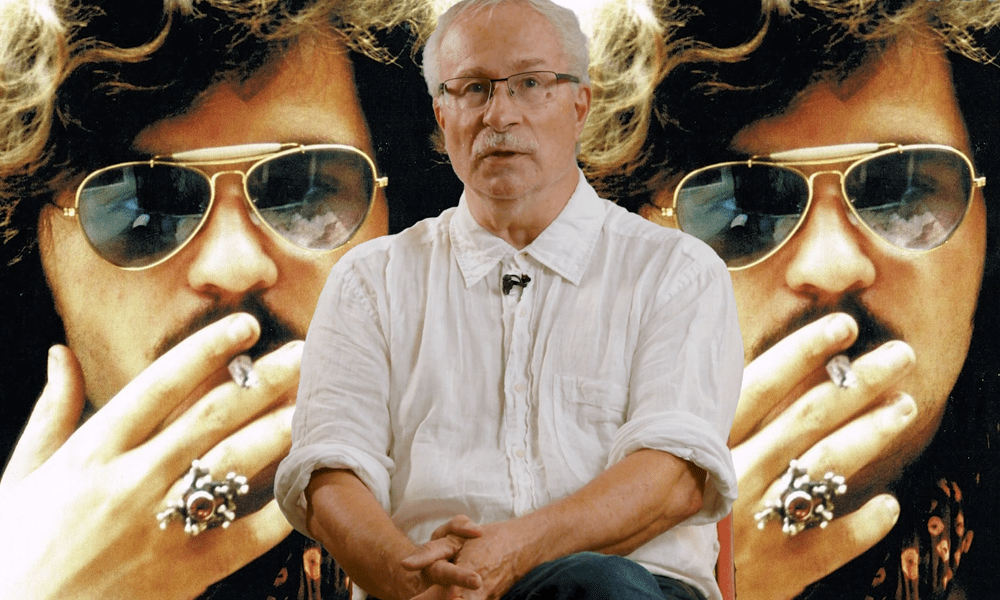

Il semble tellement faire partie de notre paysage culturel et artistique depuis toujours qu’on en oublie presque ses innombrables activités : comédien, scénariste, dialoguiste, écrivain, journaliste, gagman… Jackie Berroyer reçoit Gonzaï dans son salon et fait le tour complet du propriétaire.

Quel être humain peut en une seule vie, sans devenir complètement schizophrène, accompagner à la guitare le professeur Choron sur la scène de l’Olympia, jouer la comédie au théâtre pour Roger Planchon et au cinéma pour Claude Chabrol, révéler Manu Chao bien avant le succès de la Mano Negra, intituler un de ses livres La Femme de Berroyer est plus belle que toi, connasse !… le tout avec talent et en donnant l’impression de ne pas y toucher – ce qui est d’autant plus énervant. N’en jetez plus, Jackie Berroyer c’est un mot qui compte triple.

Il y a Jackie, pour les téléspectateurs du « standard » de Nulle Part Ailleurs au début des années 1990. Mais aussi Berroyer pour ceux qui dévoraient ses articles dans la presse pop des années 1970-80. Et enfin Jackie Berroyer, pour ceux qui l’ont découvert sur les écrans en père de Perceval dans la série Kaamelott ou en aubergiste sadique dans le film Calvaire. Les trois réunis nous parlent aujourd’hui d’une carrière où tout se croise, dans le désordre, de son recueil de chroniques pour feu le journal Vibrations (Parlons peu, parlons de moi… Ne dites à personne que j’en parle à tout le monde au éditions Le Dilettante), au Front national en passant Antoine de Caunes, Téléphone, Michel Serrault, Jacques Audiard ou encore toutes ces sortes de choses qui l’intriguent, le fascinent ou l’énervent… Et en parlant de lui, Berroyer parle surtout de nous.

Que ce soit dans vos ouvrages, vos chroniques et vos interviews, vous faites fréquemment référence à vos origines modestes. Rien ne vous prédestinait à devenir le Jackie Berroyer que nous connaissons aujourd’hui ?

Mon destin, c’était La Poste ! Issu d’une famille populaire, mon père qui vivait à Reims souhaitait devenir pilote. Mais la guerre est arrivée, on lui a dit : engage-toi ! À 25 ans, il a commis des sabotages dans la forêt noire, s’est fait arrêter, puis interné à Dachau et, enfin, a été libéré par les Américains. Durant ces années, il avait fait la connaissance d’un autre Rémois, facteur dans le civil, qui avait deux sœurs. Lorsqu’il est rentré au pays, mon paternel en a épousé une et je suis né en 1946.

Je viens d’un milieu en forme de désert culturel, où les photos de la communion des enfants, non croyants, sont soigneusement disposées sur la commode. Pour tous les membres de ma famille, devenir facteur, c’était l’idéal. L’usine c’est bien car on a un travail mais fonctionnaire à La Poste c’est mieux, car il y a la sécurité de l’emploi et, détail non négligeable, on nous donne un uniforme, ce qui permet de ne pas user les habits de tous les jours. J’ai vécu à Reims jusqu’à 20 ans et je connais bien ladite France d’en bas, comme on dit. Il y a quelques jours, j’étais interviewé par un journaliste qui m’annonce qu’il a voté Front national. J’étais très étonné, il n’avait pas le profil, car il y a quand même deux grands types d’électeurs d’extrême droite : les fachos congénitaux et tous ces braves gens qui croient bien faire, qui en ont marre des « tous pourris », mais qui ne se rendent pas compte des risques engendrés par le véritable fond du programme du FN. Personnellement, je redoute la conflagration des idées extrêmes, ce que l’inclinaison politique de ce journaliste confirme malheureusement. Je suis assez pessimiste sur le sujet, je sens poindre comme un désir de fascisme dans l’air, vivement le retour de balancier !

« Si j’avais été un ambitieux, je serais devenu riche car les portes se sont ouvertes. Mais je suis resté devant. »

Comment avez-vous franchi ce désert culturel et débuté votre carrière de chroniqueur dans la presse écrite ?

Par hasard. J’avais 25 ans et j’étais dessinateur technique dans des bureaux d’études à Paris. Je n’étais pas un bon employé, je n’aimais pas vraiment mon boulot, d’ailleurs j’en changeais régulièrement. À l’époque, il était très facile de dénicher un job. Et puis, au début des années 1970, je rencontre dans un bistrot l’équipe du journal satirique Zinc, une sorte de cousin d’Hara-Kiri. J’ai toujours eu beaucoup de disques, les mecs ont été impressionnés par ma collection et m’ont commandé une chronique musicale. D’ailleurs, à peu près au même moment, je m’étais rendu chez un critique et avait été frappé par le nombre incroyable de vinyles qui encombraient trois murs de son domicile, on aurait dit un tombeau. Je me suis dit qu’il faudrait que je fasse attention à ce côté étouffant, c’est pour cela que dans mon salon, seul un mur est aujourd’hui « occupé » même si je possède d’autres disques disséminés ici et là dans l’appartement…

Bref, je commence à travailler pour Zinc tout en estimant que tout cela n’est pas pour moi, comme souvent quand on provient d’un milieu populaire. Deux ou trois ans après, j’avais ma photo dans Le Nouvel Observateur suite à la parution d’un recueil d’articles. J’étais devenu écrivain, cela me plaisait bien finalement, c’est mieux que l’usine ! En 1975, je rejoins Charlie où je prends la suite du Méchamment Rock de Pierre Lattès en créant une nouvelle rubrique : Il n’y connaît rien. En l’appelant ainsi, je coupais court à tous les Cassandre qui étaient en droit de poser la question de la légitimité de Charlie à causer musique. Je suis arrivé au bon moment : Dr Feelgood puis les punks, des plus cleans aux plus crades, cela n’arrêtait pas. Je recevais chaque semaine des 45 tours de groupes encore inconnus : The Police, The Clash, The Cure… Le tout emballé dans une esthétique nouvelle initiée par le célèbre lettrage des Sex Pistols. On sentait que ce mouvement, au début en tout cas, n’était pas commandité par les maisons de disques. J’ai toujours gardé en mémoire ces photos d’une tournée d’Emerson, Lake and Palmer où chacun d’entre eux avait son nom inscrit en gros sur les camions qui transportaient leur matériel. Les punks ont juste estimé qu’ils n’étaient pas obligés de posséder des camions pour jouer de la musique.

Vous multipliez ensuite les articles pour de nombreuses publications : Hara-Kiri, Libération, Métal Hurlant, Actuel, Rock & Folk, Rolling Stone… c’était la belle vie ?

Oui, si on prend en compte les disques et les concerts gratuits, mais en même temps c’est un peu comme le cinéma où vous avez parfois seulement deux jours de tournage. Il y a des journaux où j’intervenais finalement assez rarement, comme Rock & Folk pour lequel j’avais créé la rubrique Rockmuche. Il faut dire également qu’avec ma veste de velours je ressemblais plus à un banal étudiant qu’à un rocker ultime. Un jour, je suis passé rue Chaptal où siégeait la rédaction de Rock & Folk et où j’ai été présenté à Philippe Garnier qui traînait dans les parages. Il m’a dit : « Berroyer, bon sang, je m’étais toujours imaginé que tu étais un loulou en santiags et blouson de cuir. » Dans les années 1970 et 1980, il y avait Rock & Folk et Best. Quand Best s’arrêtait, on disait qu’il n’y avait pas de place pour deux magazines musicaux. Aujourd’hui, à l’ère du numérique, il y en a une bonne dizaine, va comprendre…

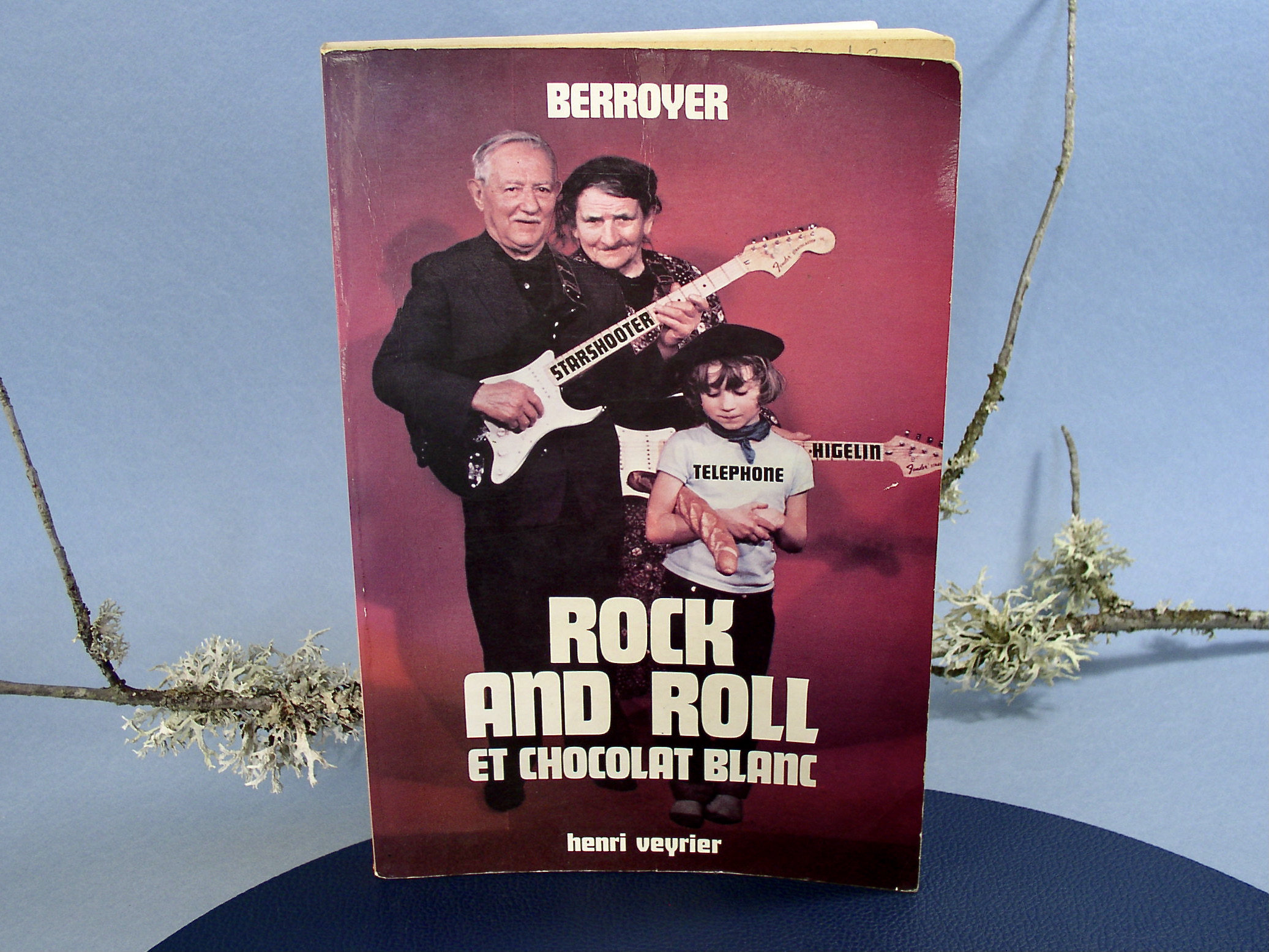

Dans quelles circonstances avez-vous été amené à publier votre premier ouvrage en 1979, Rock’n’Roll et chocolat blanc ?

Une tournée comprenant Jacques Higelin, Téléphone et Starshooter était organisée. J’avais déjà rédigé quelques articles sur ces musiciens, c’était l’occasion idéale de partir sur la route avec eux et d’en rendre compte. À ma façon. Déjà, je me mettais en scène autant que le sujet, sur un ton dérisoire. J’ai assisté à des concerts de Téléphone à l’époque où, franchement, au fond d’une cave, ils étaient plus frais et plus excitants que les Rolling Stones, d’autant plus qu’à cette période, Keith Richards n’était pas très en forme. Je ne suis pas encore allé voir Les Insus, mais en même temps cela m’emmerde d’aller au Stade de France pour tenter d’apercevoir des petits bonshommes qui s’agitent au loin. Je serais bien mieux dans ma chambre à écouter des disques. J’ai gardé un lien avec Kent, l’ancien chanteur de Starshooter, certainement le gars le plus sain et le plus ouvert de cette génération. Higelin était chouette mais c’est un cabot insaisissable qui pouvait passer d’une gentillesse extrême à une attitude insupportable de têtes à claques en deux secondes. Comme de te faire attendre deux heures pour une interview…

Avez-vous contribué à dénicher de nouveaux talents ?

Oui, Manu Chao, bien avant la Mano Negra, quand il jouait avec Los Carayos, un groupe du dimanche. J’étais persuadé qu’il allait se passer quelque chose avec ce gars, alors que les autres journalistes ne voyaient que François Hadji-Lazaro en raison du pittoresque de son embonpoint. J’avais réalisé un portrait de Manu pour Rapido, l’émission musicale d’Antoine de Caunes. Antoine était alors au top, il était relax, il avait du charme, il ne prenait pas le rock trop au sérieux et voulait apporter de la fantaisie. Très bien. Le truc avec de Caunes et son entourage, c’est qu’ils me trouvaient pittoresque, sympa mais ils ne savaient pas que j’en connaissais plus qu’eux sur ce qui les intéressait. Antoine me disait : « Toi, ton affaire, ce sont les petits, les sans-grades. » J’avais découvert un groupe débutant, fantastique, qui jouait dans des caves mais on m’a répondu qu’on ne pouvait pas mettre à l’antenne toutes les formations pouilleuses de banlieue. On ne l’a pas fait, le groupe s’appelait Les Négresses Vertes. La production n’était pas assez ouverte sur ce que je pouvais leur apporter. Cela fait prétentieux mais c’est dommage, ils auraient dû me faire confiance. Il y avait des budgets conséquents à l’époque et c’est clair qu’il était facile pour eux d’aller interviewer Bruce Springsteen à l’autre bout de l’Europe. Et puis, la Mano Negra a cartonné ! En 1989, Manu m’a dit : « On fait une tournée au Pérou, viens, il y a plein de journalistes, autant que tu sois là, ça te promènera. » J’ai conclu un deal avec le magazine Rolling Stone et je suis parti. Cela m’a permis de voir le Machu Picchu.

« La célébrité est un phénomène étonnant, je n’ai jamais été agressé alors que Vanessa Paradis me confiait qu’elle se faisait traiter de connasse à tous les coins de rue. »

En 1990, vous devenez très célèbre quasiment du jour au lendemain grâce à vos apparitions surréalistes dans Nulle Part Ailleurs sur Canal +. Comment avez-vous vécu cette exposition médiatique ?

Il existait dans les années 1970 et 1980 une émission intitulée Les dossiers de l’écran dans laquelle intervenait un type, Guy Darbois, préposé au standard et chargé de témoigner de l’humeur des téléspectateurs par rapport au thème de la soirée. C’étaient un peu les SMS de l’époque. Je faisais déjà partie de l’équipe de Nulle part ailleurs où, en coulisses, j’écrivais des textes pour les animateurs, de manière à ce qu’ils aient des punchlines sous la main en cas de panne d’inspiration. Un jour, ils ont décidé en conférence de rédaction de tenter un pastiche du standard de Guy Darbois. Antoine m’a alors demandé si je ne voulais pas essayer de m’y coller. OK ! J’ai tout de suite adopté ce look un peu ringard, gilet, gros boutons, qui constituait l’antithèse du présentateur type de Canal +, généralement revêtu d’un costume bleu électrique. On a tourné une émission zéro et Antoine est venu tout de suite me dire que le concept allait cartonner car tous les techniciens étaient morts de rire, ce qui est plutôt rare car ces gars-là en ont vu beaucoup et ne sont généralement pas très réceptifs. Effectivement, cela a pris tout de suite et j’ai très vite demandé, à de Caunes et à Philippe Gildas d’arrêter de m’appeler Jackie Darbois à l’antenne car je ne voulais pas traîner ce nom toute ma vie. Je suis donc devenu Jackie et c’est comme cela que je me suis fait un prénom, car mes articles étaient signés seulement Berroyer, beaucoup d’ailleurs croyaient que c’était un pseudonyme.

J’intervenais dans l’émission quand je le souhaitais, en improvisation totale, et cela s’avérait souvent très utile. Après le direct, Gildas venait ainsi m’avouer que j’avais bien fait de prendre la parole car il n’arrivait plus à arrêter l’invité ou alors, à l’inverse, celui-ci n’avait rien à dire. Le standard m’a valu beaucoup de sympathie et une notoriété un peu encombrante par moment, je suis d’ailleurs content que tout cela soit un peu retombé. La célébrité est un phénomène étonnant, je n’ai jamais été agressé alors que Vanessa Paradis me confiait qu’elle se faisait traiter de connasse à tous les coins de rue. En ce qui me concerne, même les pires racailles dans leurs grosses bagnoles s’arrêtaient brusquement pour me dire : « Toi, t’es pas un bouffon ! » Au final, je n’ai pas vraiment profité de cette starification qui m’encombrait plus qu’autre chose. On se rend compte également qu’on est baladé à droite à gauche comme un paquet de lessive : « Ce serait sympa si tu venais à Rouen le 7 mars pour participer à la promotion de la chaîne… » Il y a eu de grands moments, mais en fait la réalité n’est jamais totalement à la hauteur du rêve. Par exemple, les musiciens sont enviés par des jeunes gens qui ne connaissent pas toutes les contraintes qui peuvent se mettre en travers d’une activité effectivement très cool à la base.

« Michel Serrault n’aimait pas les comédiens qui refusaient de participer à des merdes pour ne pas gâcher leur carrière. Il me disait : “Si tu étais plombier, est-ce que tu dirais : moi, il y a des lavabos que je ne répare pas ?”

Le cinéma constitue également un rêve pour beaucoup de personnes. Comment est-il devenu réalité pour vous en tant que scénariste et acteur ?

C’est un milieu dont je me méfie mais on continue de venir me chercher, donc j’y vais. J’ai participé à plus de soixante films alors que j’ai commencé très tard, à la cinquantaine, en écrivant le scénario de Lune Froide, réalisé par Patrick Bouchitey, à partir d’une nouvelle nécrophile de Bukowski. C’est aujourd’hui un film culte, sélectionné en compétition officielle à Cannes en 1991, mais qui a été projeté le premier jour du festival et qui est passé rapidement à la trappe après un mini-scandale. Beaucoup plus tard, un mec m’a apostrophé quand je faisais mon marché dans le quartier en me disant très fier : « C’est moi qui ai lancé les sifflets à Cannes. » Je lui demande pourquoi, il me répond : « Parce que je suis juif et qu’on ne plaisante pas avec la mort. » En plus, il me dit ça alors que je souhaitais juste acheter des oranges et que je venais d’apprendre le décès d’un proche, non mais quel con ce mec… Bref, Jean-François Stévenin me conseille ensuite d’écrire des comédies et de prendre un agent, ce que j’ai fait. J’ai obtenu mon premier second rôle important en 1992 après avoir collaboré au scénario de Les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa. J’avais créé un personnage casse-couilles, monsieur Jacquet, qu’elle m’a finalement demandé d’interpréter. Cela s’est bien passé et les films se sont enchaînés.

Comment appréhendez-vous le métier de comédien et n’êtes-vous pas déçu d’être cantonné à des seconds rôles ?

J’aime bien jouer la comédie maintenant. Je figure volontiers dans des films que certaines personnes peuvent mépriser. Si on a besoin d’un garagiste et que le scénario n’est pas odieux, je suis partant. C’est toujours une expérience intéressante de se rendre sur un plateau. Souvent, quand tu fais remarquer au réalisateur qu’il n’y a pas grand-chose dans ton personnage, il te répond : « Ah non, pour moi ce rôle est essentiel… » De toutes les manières, je trouve que je suis trop payé pour ce que je fais mais je ne le dis à personne. J’ai tourné avec Michel Serrault en 1997 dans Rien ne va plus de Claude Chabrol. Serrault n’aimait pas les comédiens qui refusaient de participer à des merdes pour ne pas gâcher leur carrière. Il me disait : « Si tu étais plombier, est-ce que tu dirais : moi, il y a des lavabos que je ne répare pas ? »

Lui, il en avait réparé beaucoup dans sa filmographie et on disait dans le milieu : « Serrault, ouais, bien sûr, mais c’est un second rôle… » Comme Louis de Funès, jusqu’à 50 ans. Dès qu’il a décroché la timbale, De Funès est devenu insupportable et nous n’avons jamais eu le grand film où son génie comique, capté par un grand réalisateur, aurait pu pleinement s’exprimer. La Grande Vadrouille est peut-être ce qui s’en approche le plus, le reste n’est finalement que gimmicks et passages obligés, à l’image des bonnes sœurs dans la série des Gendarmes. Un peu comme avec les Marx Brothers où, Groucho Marx, l’élégant de service, devait impérativement jouer sa scène sentimentale sans ses frangins, du coup le spectateur se faisait chier. Par ailleurs, je suis un comédien un peu à part car en tant que scénariste, c’est plus fort que moi, je propose parfois aux réalisateurs de changer ceci ou cela, ce qui peut considérablement les énerver. J’ai vu Jacques Audiard il y a quelques temps qui me demandait où j’en étais avec le septième art. Je lui ai répondu : « Dans mes moments de prétention, j’ai toujours l’impression d’être un Woody Allen obligé de dire les textes de Laurent Ruquier. »

Une nouvelle génération vous a découvert dans le film Calvaire ou grâce à vos apparitions dans la série télévisée Kaamelott. Ça vous touche ?

Oui, beaucoup. Un jour, un couple m’a arrêté dans la rue pour simplement et gentiment me dire : « Bravo pour Calvaire ! » En ce qui concerne Kaamelott, c’est Alexandre Astier qui m’a appelé. Il est assez incroyable, il fait tout, il est très organisé et il sait précisément ce qu’il attend de toi. Surtout, il ne fout pas la frousse à son équipe sur le plateau. Je suis sidéré par les gens comme cela, qui ont une grosse capacité de travail, beaucoup d’idées et qui sont dans le même temps adorable avec leurs collaborateurs. J’interprète le père de Perceval, ce qui a imposé à l’acteur qui campe Perceval de se faire grimer en brun pour paraître plus jeune. Cette série est un bonheur d’écriture, mon personnage, par exemple, est un con… mais qui sait parler savamment de sa connerie !

Votre carrière éclectique ne ressemble à aucune autre. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre parcours ?

Je suis comme un bouchon au fil de l’eau qui n’a jamais eu de plan de carrière établi. J’ai réclamé un rôle une seule fois et cela s’est plutôt mal passé. C’est un peu comme une danse psychologique : si tu demandes, c’est que tu n’as pas tant de talent que ça, il vaut mieux les laisser croire que c’est eux qui t’ont trouvé tout seul. Si j’avais été un ambitieux, je serais devenu riche car les portes se sont ouvertes mais je suis resté devant. Cela dit, je ne suis pas du tout fier de mon désintéressement. Il y a des gens qui ont de l’ambition et c’est très bien. Sans elle, nombre de chefs-d’œuvre n’auraient jamais vu le jour. Je considère surtout que j’ai beaucoup de chance. Je me souviens d’un voyage avec Jean-François Stévenin qui tournait en Hongrie À nous la victoire avec John Huston au début des années 1980. Dans l’avion, on se disait : « Regarde, y a des mecs en bas qui travaillent sur un chantier et nous on boit du champagne. C’est comme si on nous avait oublié à la récréation et que nous n’avions jamais réintégré l’école. » Ma philosophie a toujours été de faire du mieux que je pouvais tout en me disant que tout cela n’est, de toutes les façons, pas très important.

Interview extraite du Gonzaï n°21.

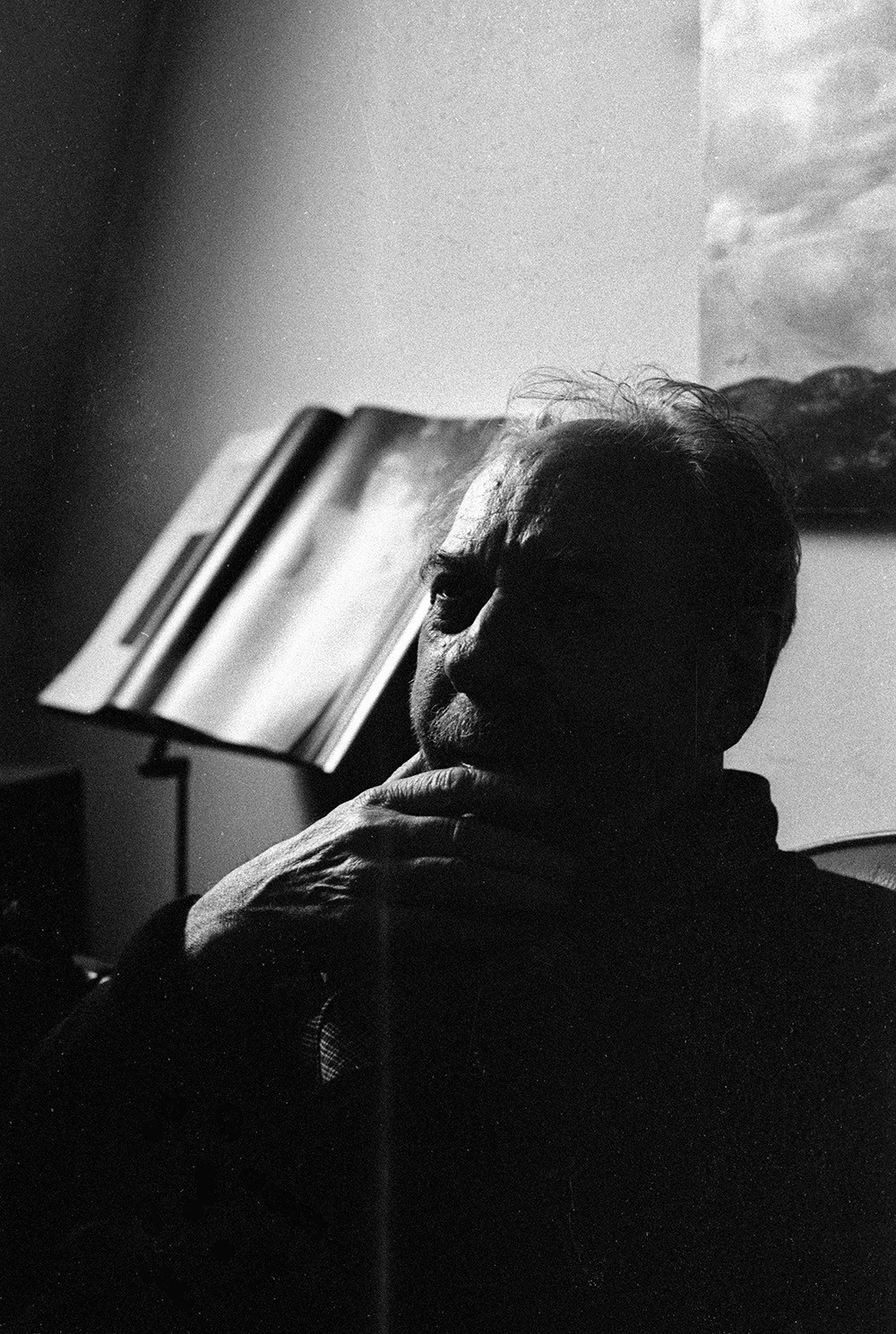

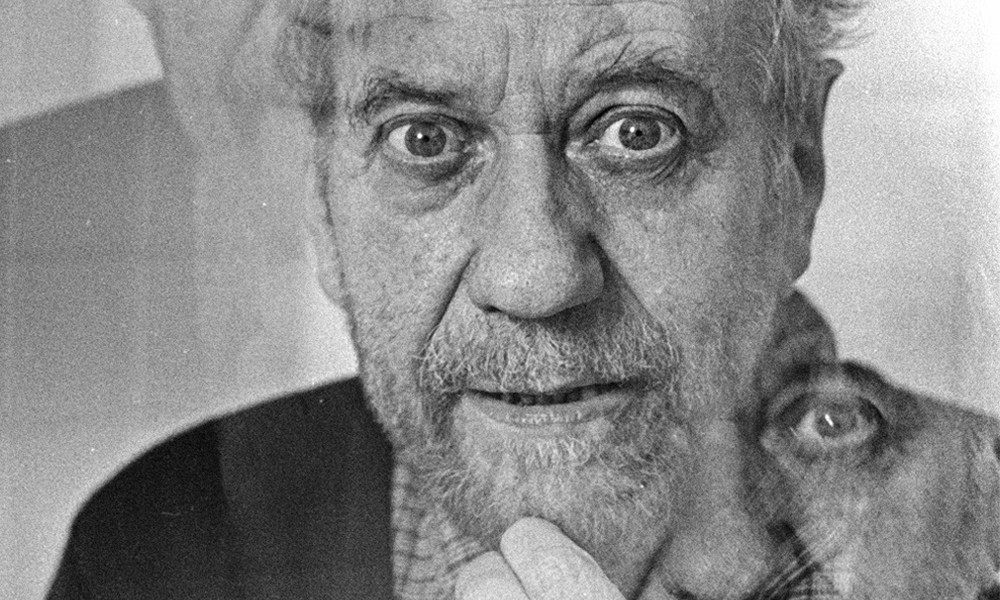

Photos : François Grivelet

3 commentaires

jaco_ bein!

si la ‘guerre eclate en france les syndicat qui les tondras ? y’en a qui se prennent pour d ‘cheffes’ qu’on les mettent a l’isolement…