Le rôle de la critique est avant tout d’aider le public à distinguer l’essentiel de l’accessoire (en novlangue, on appelle ça la prescription culturelle). Se connecter au site des Inrocks et comparer le nombre d’articles consacrés à Sufjan Stevens (vingt-cinq) avec ceux parlant de Mickey Newbury (zéro), peut donner un aperçu de la gabegie qui règne actuellement dans le domaine. Je n’ai pas fait le test avec Télérama et Libération, mais les résultats doivent être du même ordre. Le sujet de notre article n’intéresse personne en France, si ce n’est quelques francs-tireurs éclairés tels Louis Skorecki, qui écrivit plusieurs papiers sur le bonhomme dans Playboy. Cet état de fait est navrant, car d’une part Mickey Newbury a sorti de beaux disques jusqu’à son décès en 2002, et d’autre part il ne saurait être cantonné au jardin secret des fins connaisseurs de country (au contraire d’un John Prine par exemple). N’importe quel amateur de chansons devrait trouver de quoi se sustenter dans un répertoire qui irrigua l’ensemble de la musique populaire américaine de ces cinq dernières décennies. L’inespérée réédition de trois des premiers albums de Mickey Newbury est l’occasion de revenir sur le parcours d’un musicien plus extraordinaire que méconnu.

Ancien pilote de l’US Air Force, comme Kris Kristofferson, Mickey Newbury arrive à Nashville au milieu des années 60. Il a 25 ans et veut s’établir en tant que songwriter. A une époque où les frontières culturelles explosent, son talent éclectique en fait rapidement l’un des auteurs-compositeurs les plus en vue du pays. En 1968, il place quatre chansons dans quatre charts différents (country, pop/rock, easy-listening et soul) dont trois numéros 1. Aujourd’hui, 6 juin 2011, c’est un record inégalé. Bien qu’ancré dans la tradition folk (il dédiera une chanson à Stephen Foster : Three bells for Stephen), notre homme n’hésite pas à flirter avec le psychédélisme qui bat alors son plein. Ainsi de Just dropped in, qui permit à Kenny Rogers d’obtenir son premier numéro 1 et dont se souviennent certainement tous ceux qui ont goûté aux joies de Driver 2 sur Playstation. Sans faire partie à proprement parler du mouvement « outlaw country » qui allait révolutionner le genre dans les années 70, Mickey Newbury contribua à ébranler le conservatisme nashvillien et ouvrit la voie des Townes Van Zandt, Guy Clark, Kristofferson et autres Waylon Jennings. Tous des amis qui ne se sont pas fait prier pour reconnaître leur dette envers ce bon Mickey. Le livret du nouveau coffret contient d’ailleurs de beaux témoignages d’admiration signés Will Oldham, Steve Earle ou encore Kris Kristofferson.

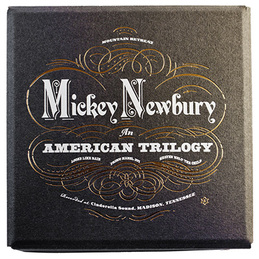

On pourrait en tartiner des pages sur le répertoire de Mickey Newbury, sur le tube An American trilogy qui fut le dernier chef d’œuvre d’Elvis Presley, sur l’étendue d’une palette qui offrit de quoi briller à quelques mille interprètes, dont le trio suivant synthétise la variété : Alex Chilton, Johnny Cash et Ray Charles. Ce serait ennuyeux. Disons simplement que ce répertoire fait de Newbury un monument du patrimoine américain au même titre que son cher Stephen Foster. Seulement le propre du patrimoine, c’est qu’on finit par le côtoyer quotidiennement sans plus y faire attention… Jusqu’au jour où un ami étranger est de passage chez nous, et l’on se rappelle alors « combien c’est beau Paris vu de là-haut ». Eh bien, avec Mickey c’est pareil ! Mais plutôt que d’escalader la Tour Eiffel, il suffit de mettre un de ses disques dans la platine. Le frisson d’émotion qui invariablement nous parcourt l’échine est là pour nous rappeler que décidément, Mickey Newbury est immortel.

C’est que Mickey Newbury est aussi (et surtout ?) un chanteur exceptionnel. C’est en cela qu’il surclasse définitivement la concurrence. Toute la concurrence.

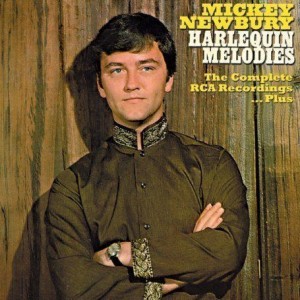

Tel une Carole King avant l’heure, notre songwriter s’est vite mis en tête d’enregistrer ses propres chansons. Les sous qu’il a rapportés en tant qu’auteur-compositeur font qu’il n’a guère de mal à convaincre RCA de lui produire un LP. C’est Harlequin melodies, petite mine d’or dans laquelle il reprend tous ses tubes et offre quelques inédits. Ce premier opus restera son disque le plus rock, il le reniera et se fâchera avec RCA. L’homme est parfois injuste avec lui-même ; ainsi traînent sur le net des démos enregistrées en 1991, qui mettent à l’amende les American recordings de Johnny Cash mais qui ne sont jamais sorties officiellement car Newbury les qualifiait de « merdiques ». C’est que Newbury rêve d’arrangements symphoniques et de chœurs célestes. A l’opposé de la plupart de ses collègues de Nashville, notre homme est également un animal de studio capable d’user et d’abuser d’orgues et de samples. D’où la fabuleuse trilogie Looks like rain / Frisco Mabel joy / Heaven help the child, trois de ses « classic albums» sortis entre 1969 et 1973, et qui viennent donc d’être réédités en CD. Trois albums dans lesquels les orchestrations sophistiquées créent des climats sonores au service des chansons, à la manière de ce qui se pouvait se faire dans la pop post-Beatles. C’est parfois kitsch : les bruits de pluie reliant les chansons sur Looks like rain (1969 est l’année érotique, mais c’est aussi la pleine période du concept-album). C’est parfois beau à pleurer : l’introduction de la face B de Frisco Mabel Joy. Les intégristes du lo-fi pourront toujours se rabattre sur le Live at Montezuma Hall, dans lequel Mickey chante ses plus grands titres simplement accompagné de sa guitare.

Tel une Carole King avant l’heure, notre songwriter s’est vite mis en tête d’enregistrer ses propres chansons. Les sous qu’il a rapportés en tant qu’auteur-compositeur font qu’il n’a guère de mal à convaincre RCA de lui produire un LP. C’est Harlequin melodies, petite mine d’or dans laquelle il reprend tous ses tubes et offre quelques inédits. Ce premier opus restera son disque le plus rock, il le reniera et se fâchera avec RCA. L’homme est parfois injuste avec lui-même ; ainsi traînent sur le net des démos enregistrées en 1991, qui mettent à l’amende les American recordings de Johnny Cash mais qui ne sont jamais sorties officiellement car Newbury les qualifiait de « merdiques ». C’est que Newbury rêve d’arrangements symphoniques et de chœurs célestes. A l’opposé de la plupart de ses collègues de Nashville, notre homme est également un animal de studio capable d’user et d’abuser d’orgues et de samples. D’où la fabuleuse trilogie Looks like rain / Frisco Mabel joy / Heaven help the child, trois de ses « classic albums» sortis entre 1969 et 1973, et qui viennent donc d’être réédités en CD. Trois albums dans lesquels les orchestrations sophistiquées créent des climats sonores au service des chansons, à la manière de ce qui se pouvait se faire dans la pop post-Beatles. C’est parfois kitsch : les bruits de pluie reliant les chansons sur Looks like rain (1969 est l’année érotique, mais c’est aussi la pleine période du concept-album). C’est parfois beau à pleurer : l’introduction de la face B de Frisco Mabel Joy. Les intégristes du lo-fi pourront toujours se rabattre sur le Live at Montezuma Hall, dans lequel Mickey chante ses plus grands titres simplement accompagné de sa guitare.

Comme en témoignent les très nombreuses reprises de ses propres chansons qui émaillent sa discographie, l’œuvre de Mickey Newbury a parfois des allures de « work in progress ». Ses 21 albums ne sont donc pas tous rigoureusement indispensables. L’homme ne saurait plaire au nerd pitchforkien, pour qui un artiste n’est que la moyenne des notes de ses disques. Insatisfait mais pas mégalomane, Newbury était un artisan au service de la chanson, un Raoul Walsh de Nashville, qui a beaucoup enregistré sans toujours se soucier du chef d’œuvre. Pour la postérité, avoir signé An american trilogy suffit… Pourtant, bien que loué par une minorité agissante (et par ses pairs), Mickey Newbury n’a jamais connu de succès public sous son propre nom.

Les albums réalisés après son départ d’Elektra (après Lovers en 1975) sont des rivières de musique parsemées de pépites plus ou moins éparses mais dans lesquelles l’amateur trouvera toujours de quoi étancher sa soif car le chanteur, lui, n’a jamais déçu. Admirer Newbury va de soi quand on a lu sa fiche Wikipedia, mais aimer Newbury, c’est d’abord aimer une voix. Cette voix d’une rare profondeur et d’une douceur inouïe est, de toutes les voix country, la plus douloureusement sentimentale. Ici, pas de détachement façon Leonard Cohen. Prenez Heaven help the child par exemple. Un poème pacifiste composé en pleine guerre du Viêt-Nam, qui convoque Fitzgerald et le Paris des années 20. Newbury-auteur peut se permettre d’y placer un cliché tel que « we’re all building walls ; they should be bridges », car Newbury-chanteur redonne toute sa vérité première au cliché. Accompagné par des percussions, il ose ensuite l’envolée lyrique. C’est absolument déchirant. Nous voici soudain très loin de Hank Williams et tout près de Sam Cooke. On ne sait plus vraiment si on écoute de la country ou de la soul. Il n’y a que Mickey Newbury (et Bruce Springsteen) qui ont su allier avec une telle évidence la puissance évocatrice de la première au génie expressif de la seconde. Cette voix d’exception est l’atout maître qui permet aux chansons de Newbury de se coltiner toutes sortes d’arrangements, du plus nu au plus baroque. Quelle que soit la taille de l’orchestre, le chanteur se jette à l’eau. Il se livre avec une sincérité, une intégrité et une implication émotionnelle jamais démenties. J’ai bien conscience avec de tels arguments de m’attirer le mépris des ricaneurs de tout poil, notamment les amibes postmodernes incapables d’apprécier le lyrisme si celui-ci n’est pas mâtiné d’ironie et de conscience de soi. Qu’importe. Mickey Newbury est l’anti-ricaneur par excellence.

Les albums réalisés après son départ d’Elektra (après Lovers en 1975) sont des rivières de musique parsemées de pépites plus ou moins éparses mais dans lesquelles l’amateur trouvera toujours de quoi étancher sa soif car le chanteur, lui, n’a jamais déçu. Admirer Newbury va de soi quand on a lu sa fiche Wikipedia, mais aimer Newbury, c’est d’abord aimer une voix. Cette voix d’une rare profondeur et d’une douceur inouïe est, de toutes les voix country, la plus douloureusement sentimentale. Ici, pas de détachement façon Leonard Cohen. Prenez Heaven help the child par exemple. Un poème pacifiste composé en pleine guerre du Viêt-Nam, qui convoque Fitzgerald et le Paris des années 20. Newbury-auteur peut se permettre d’y placer un cliché tel que « we’re all building walls ; they should be bridges », car Newbury-chanteur redonne toute sa vérité première au cliché. Accompagné par des percussions, il ose ensuite l’envolée lyrique. C’est absolument déchirant. Nous voici soudain très loin de Hank Williams et tout près de Sam Cooke. On ne sait plus vraiment si on écoute de la country ou de la soul. Il n’y a que Mickey Newbury (et Bruce Springsteen) qui ont su allier avec une telle évidence la puissance évocatrice de la première au génie expressif de la seconde. Cette voix d’exception est l’atout maître qui permet aux chansons de Newbury de se coltiner toutes sortes d’arrangements, du plus nu au plus baroque. Quelle que soit la taille de l’orchestre, le chanteur se jette à l’eau. Il se livre avec une sincérité, une intégrité et une implication émotionnelle jamais démenties. J’ai bien conscience avec de tels arguments de m’attirer le mépris des ricaneurs de tout poil, notamment les amibes postmodernes incapables d’apprécier le lyrisme si celui-ci n’est pas mâtiné d’ironie et de conscience de soi. Qu’importe. Mickey Newbury est l’anti-ricaneur par excellence.

Mickey Newbury // Boxset An american Trilogy, rééditions LP Frisco Mabel Joy, Looks like rain, Heaven help the child // Saint Cecilia Knows

7 commentaires

c’est beau et je ne connaissais pas l’oiseau

instinctivement j’ai envie de le mettre pas loin de Tony Joe White même si ça semble différent

belle entrée en matière

merci.

je connais mal Tony Joe White mais il me semble que sa musique a bien plus à voir avec le blues que celle de Newbury.

C’est difficile de le catégoriser, il est vraiment à la confluence de plusieurs genres…comme en témoignent les trois chansons proposées sous l’article qui sont très différentes les unes des autres.

eh ben! il était temps!

bon, à la décharge de ceux qui n’en parlaient pas, tout (ou presque) était épuisé depuis belle lurette et seul le P2P permettait d’accéder à ces petites merveilles.

mais n’empêche. il était plus qu’urgent que quelqu’un s’y collât. et ça ne m’étonne pas que ça vienne d’ici.

donc bravo les gars.

keep up the good fight.

Merci pour vos articles sur Bruce Springsteen monsieur Chalumeau.

Evideement un événement… Des les premières lignes, le mot génie vient l esprit.. J ai été séduite.. Et l écouté non stop…

Je connaissais Mickey et sa voix chaude depuis 1980, grâce à un homme tout aussi adorable et gentil