Il y aura toujours des béotiens pour passer à côté de Fincher. A la sortie de Fight club, des voix s’étaient élevés contre la violence gratuite du film, une manière d’écarter, avec plus ou moins de bonne foi, qu’il s’agissait avant tout d’un pamphlet anarchiste. Depuis lors et malgré une poignée de putain de bons films, Fincher est resté dans les limbes, un cinéaste avec des fulgurances, mais qui reste finalement en sourdine.

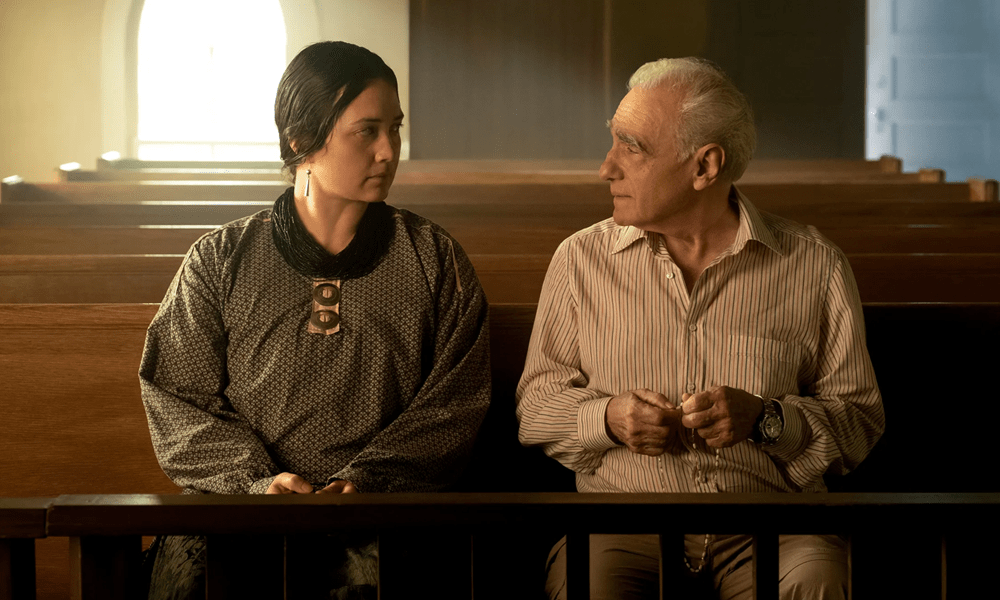

Et puis il y a Gone Girl, chef-d’œuvre total. Ca commence comme un mauvais polar, le générique enchaîne les plans de la ville vide comme dans tant de films américains avant lui. Mais cette fois c’est différent. Les plans s’enchaînent trop vite, le son ciselé par Trent Reznor raconte que le film ne va pas se dérouler en surface, mais qu’il va falloir plonger dans cette dissonance, entendre ce qui cloche, car rien ne se passera comme prévu. Et tout fout le camp, la femme de Nick d’abord, mais aussi le film, surtout le film.

Ce qui se passe dans Gone Girl ce n’est pas seulement un scénario joliment ficelé sur une fille trop parfaite et un type un peu à la ramasse. Le cœur du film serait plutôt de savoir ce qu’on fait des clichés. Comme dit oncle Freud, « Le lieu commun est le retour social du refoulé. C’est parce qu’il est le masque d’un problème irrésolu que le cliché se voit reconduit avec autant de succès. »

Alors Fincher joue avec le cliché, avec la manière dont nous manipulons ces clichés dont nous en faisons la matière de nos fictions intimes et de notre image sociale. Il se pose la question comme un cinéaste en empilant les images, en les raccrochant les unes aux autres, la petite fille modèle sert de modèle à une héroïne de fiction qui sert à son tour de modèle à la petite fille devenu femme. Mais cette femme est aussi traversée par d’autres images, certaines qu’elle maîtrise et d’autres que seul le spectateur aperçoit. La plus visible est la double figure de Marion Crane et Norman Bates qui rôde en bordure du film. Mais ce n’est pas seulement la grammaire hitchcockienne que convoque Fincher, c’est aussi la virtuosité de De Palma à jongler avec les images.

Dans Psychose, la couleur des sous-vêtements de Marion Crane change après qu’elle ai commis le vol qui l’oblige à fuir. Dans Gone Girl, le changement de couleur s’opère avec le crime, dans un seul et même plan. C’est le rasoir de Pulsion qui réalise la coupure entre les deux images. Dans History of Violence la transformation du personnage ne se passait déjà plus à l’écran. Ici chaque personnage mute constamment, non parce que les circonstances changent, mais selon la manière dont il est pris par l’image. Ce n’est même plus l’action qui fait changer le personnage, c’est le simple regard porté sur lui. Tout est faux dans Gone Girl, les personnages sont des singes savants, des marionnettes et des clichés, la caméra même nous ment, mais désormais les personnages savent qu’ils sont des acteurs et le spectateur sait qu’il est au cinéma.

David Fincher // Gone Girl // En salles

1 commentaire

Intéressante l’idée du mouvement – de la camera, de l’acteur, du regard…

Sinon, effectivement, après le

quelconque Panic Room, l’affreux Zodiac, le putassier Benjamin Button,

l’énervant Social Network et l’insignifiant Millenium, je pensais vraiment que Fincher était « perdu pour la cause ».

Heureusement, tel le fils prodigue, il est

aujourd’hui retrouvé. Bonheur.